“范郭”官司“嘘”声一片

2011-05-30王若翰

王若翰

沸沸扬扬中完成了一审判决,原告方范曾不服,明明“精神损失”了500万,可判决结果却是:被告郭庆祥于本判决生效后十日内赔偿原告范曾精神损害抚慰金7万元。如此严重缩水,怎能慰藉自己“精神上的极大痛苦”?被告方郭庆祥更是不服:我作为一个文艺批评的作者,文章中不用贬义词难道还用褒义词吗?如此一来,上诉成了必然,其中被告方甚至在原告范曾代理人提出和解意图后,予以断然拒绝。

源远流长

说起与范曾的第一次交道,还要追溯到上个世纪90年代。据郭庆祥回忆:1995年,时任荣宝斋画店副总经理的米景阳找到他,称朋友范曾在法国购置了一处房产,资金上有些困难,希望他能帮忙买下范曾一批画。交谈间,米还透露,买范曾的画是摇钱树,能赚到钱。那时,范曾的画是每平方尺4000元,单幅画3平方尺,合1.2万元。郭庆祥买下200幅,付了两百多万元。不到一个月,100幅人物画就画完并装裱完成交到他手中。

“不少形象大同小异”,这是拿到范曾画作之后,郭庆祥心里的第一感觉。加上如此之短的创作周期,不禁让郭心生疑惑,随即提出将这100幅人物画中的20幅换成花卉图,并且内容要不一样。很快,20张人物画换成花卉图,也完工了。

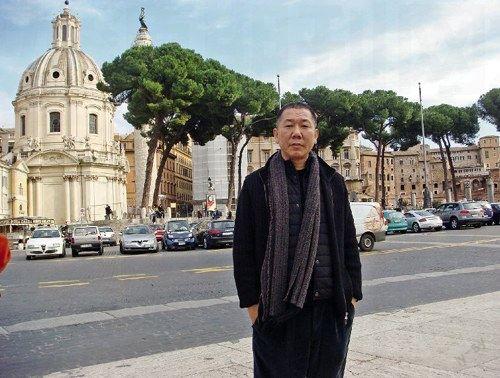

等到画第二批100幅画时,郭庆祥决定去范曾的画室,那是两人初次见面。

“十张宣纸并排铺开,用磁铁固定于墙上的画板,范曾站在纸前,‘批量画钟馗系列,先画头、脸型,再画鼻子,画完由他的学生盖章,‘像流水线一样。”这是郭庆祥对那次画室所见的形容。

“原本以为是在一个很小的画室,很精致地制作一件珍贵的东西,却像进入了一个大生产车间。”郭庆祥甚至跟一同前来的朋友私下里嘀咕:“这都赶上复印机了。”

郭解释,自己看过很多画家作画,如: 石齐、吴冠中、王延年,都是一幅一幅地画。显然,在范曾这里的见闻,确实让他始料不及。

不过,从后来所发生的一系列事情来看,范曾似乎也并不在意自己这种“快餐”的创作方式被世人所知。

“流水创作”尽显“精湛技艺”

郭庆祥那篇惹上官司的文章发表于2010年5月26日的上海《文汇报》鉴藏版“争鸣”专栏,题为:《艺术家还是要凭作品说话》(以下简称“郭文”)。当记者问及何以在1995年目睹范曾流水线作画后,时隔15年才发声批评时,郭庆祥坦然回答:“这个问题问得很好,有很多人认为我把多年之前的事情拿出来说是为了炒作。但其实就我本人来讲,之所以这样做主要有两点原因。第一,1995年时我刚入行3年,对艺术的认识还不成熟,不便去评论别人作品以及创作方式的好坏。第二,说到底,范曾采用何种方式作画是他自己的权利,我无权干涉。但近几年,范在很多国内主要媒体频频露脸,并把这种流水线画出的画说成是中华传统文化,这就是在误导大众审美了。

其实,在“郭文”发表之前,范曾流水线作画的照片就已流入网络,引起舆论哗然。范曾的学生、中国艺术研究院专职创作员崔自默在网上贴出三张范曾在画室作画的照片,照片上的绘画场景和郭庆祥的描述如出一辙,而据崔本人解释,他拿出这组照片,是为了赞扬老师绘画技艺精湛。

提到这组照片,郭庆祥表示,他在发表“郭文”之前,并不知道网上的这组照片。而是根据自己1995年时在范曾画室的亲眼所见撰写了这篇文章。至于在一审判决中,自己的代理人拿出此照片作为范曾“流水线作画”的证据,已是后话。针对这样的“后话”,范曾的代理律师李景芳却在一审中表示:“这是艺术家独特的创作方式,每一个艺术家都有自己的作画方式。所谓流水线,是指在工业生产中,把生产分成不同阶段,生产出同一个产品。那画是同一张吗?尽管是老子,老子有不同的形态。谁见过老子啊,老子出关当时什么情况啊?那就靠艺术家的创作了。”

随后,崔自默也在“自默文化网”上发表文章《“流水作业”不好么》,为范曾辩护。文中称“范曾先生作画是向壁挥毫,所以是‘站立纸前,其间需要的悬笔功力和悬臂辛苦可想而知”;“所谓的流水式作画,从某种意义上来说,那是技艺高超的表现”;“齐白石画过多少一个样子的虾?徐悲鸿画过多少一个样子的马?李可染画过多少一个样子的牛?黄胄画过多少一个样子的驴?难以计数,但是,这并不影响他们艺术的高度。他们都有绝对的精品与代表作。”

诚然,画家的创作习惯各有不同。对此解释,我们也只能猜想:或许范先生只有在面对十张宣纸同时张挂的宏大场面时才有创作激情,只有一路“流水”挥洒下去,才能神清笔畅,痛快淋漓……

“伤不起”的“坐四望五”者

人说,假如画展上有架神奇的“读心仪”,能把参加开幕式各位嘉宾心底的真实想法随堂公示,恐怕是要吓死办展画家的。当然,这设想没必要兑现,因为艺术毕竟带有极大的主观性。所谓仁者见仁,智者见智。“趋同”只能令艺术死亡。对于美术评论的优劣,我们的判断标准往往简单到只有一句话——这个评论者是否说真话。

“郭文”并不是郭庆祥的第一篇文艺批评。4年前,郭庆祥开始在多家媒体发表批判性文章,行文一贯“辛辣”、“大胆”,在收藏界里得了“大嘴郭”的绰号。值得一提的是,据与郭庆祥同为被告方的《文汇报》代理律师富敏荣介绍:“郭庆祥曾于2009年8月29日在该刊发表《庸俗的清宫皇家收藏》一文,引起了文化界和收藏界的强烈反响和争议。随后,一位署名“孙逊”的笔者也于当年9月26日在该刊上发表了《盲目的文化自傲》一文,直截了当地反对郭庆祥先生的观点,并称郭庆祥先生此文反映出盲目的“文化自傲”。而在这次“郭文”发表后,孙逊却是站在了支持郭庆祥的一方,发表文章《画家的寂寞与热炒》,认同了郭庆祥在“郭文”中的观点,而他也因此被范曾一并告上法庭。

由此可见,《文汇报》鉴藏版“争鸣”专栏,本就是一块文艺界人士各抒己见的平台,“郭孙”二人在此进行的口水战,实属对事不对人的学术之争,都是限于文艺界内的唇枪舌剑,如这般闹到对簿公堂,还真是前所未有。

范曾的举动显然让许多文艺界人士感到吃惊,按照“行内”一贯的规则,对于文艺批评,你可以反唇相讥,可以“泼口还嘴”,但就是不兴翻脸,像这样一纸诉状闹到公堂的做法,无疑是不按套路出牌了!

著名文化批评家叶匡政日前就此事发表博文,其中写道:“我一直在揣摩,这个自称‘坐四望五的画家,为何会拙劣到以官司来回应对他作品的批评。”

在此博文中,葉匡政也指出:“就像范曾有自由去画各种人物一样,公众也同样有自由以各种方式来评价他的绘画,哪怕是以贬损的方式。这是艺术世界一个起码的原则。即便是已成经典的作品,人们都有批评的自由,何况对范曾这样远未‘盖棺论定的画家?”并称:“范曾胜诉让艺术和法律双重蒙羞!”

此案的另一个亮点,无疑是范曾提出的精神赔偿数额,律师富敏荣表示:“精神损害赔偿金,严格来说叫精神损害抚慰金,一般最高不超过10万。当然现在也在突破,比如谢晋遗孀告宋祖德兄弟名誉权案,宋祖德兄弟就赔了将近30万,30万当中20万是他们兄弟个人赔的精神损害费,还有将近10万实际上是为查办这个案件而开销的律师费、交通费、调查费。”

而在“郭范”官司中,范曾提出要求郭庆祥赔偿其精神损失500万,难怪此事一出,多家媒体都在刊登的相关报道中直呼:“撼山易,撼范曾难,坐四望五的大师,果真是‘伤不起啊!”

“文化批评”还是“名誉侵害”

“批评”还是“侮辱”,抑或是一审判决中定义的“贬损”。就“范曾诉案”来看,这是一个需要颠覆性思考的问题。在范曾的诉状中,这些被其称为“侮辱”和“诋毁”的词汇被明确列出,如:才能平平、装腔作势、颇为俗气、自我吹嘘、故作姿态、不足挂齿、逞能、炫才露己、虚伪等等。

而文艺批评家叶匡政在看了“郭文”后,却称此文在他看来写得“理性平和”,用词“非常温婉”。郭庆祥本人在接受记者采访时也透露,《文汇报》上的“郭文”已是报社编辑出于“对事不对人”等种种因素考虑后的删减版。《文汇报》律师富敏荣更是强调:从法律的角度上讲, 第一,涉案文章没有诽谤,没有故意捏造事实情节,其中郭庆祥一文所讲到的“流水线作画”不仅是他亲眼目睹,还有照片,有证人,范曾也没有否认,只是说是作画方法。第二,涉案文章主要是抨击现象,评论作品,涉及范曾的创作态度,用词也好,观点也好,立意也好,都是善意的,目的是希望我们的艺术家能够把更多的精力放在艺术创作上,批评那种为了抬高自己作品价格而着力于利用各种方式来炒作自己,作品粗制滥造的现象,体现了作者作为一个收藏家或者艺术家或者评论家的社会担当。

双方各执一词,在此案下达最终审判结果之前,媒体似乎不便多言,但说到“侮辱”和“诋毁”,倒是建议参照范曾撰写的《蝜蝂外传——为黄永玉画像》一文来做评判。

长期从事于平面媒体新闻侵权研究的魏永征教授,在《言论自由和名誉权的冲突和平衡》中指出:“言论自由和名誉侵权的平衡点首先在于内容。就是说,并不是凡说别人坏话就都是诽谤、侵权,要看是什么样的坏话。”

对于“坏话”的性质和尺度,魏教授也给出了四点明确的标准:

第一,是真实还是虚假。

第二,失实是严重还是不严重。

第三,是事实问题还是意见问题。

第四,是善意还是恶意。

对照以上标准不难看出,文艺批评与名誉侵权二者之间本是泾渭分明,若果真如此,文艺批评者们大可根据自己对作品的见解畅所欲言,不必担心吃官司。可为何在谈到当今文艺批评界时,有人却称“美术批评处于‘死水微澜没有学术争鸣的温吞水状态,不痛不痒、溢美隐恶的评论比比皆是”?我们认为这其中除了批评者们怕吃官司之外,似乎还有另一层原因不足为外人道:当艺术批评成为商业炒作的工具时,批评家也就变成了表扬家。如此看来,“郭文”显然是一石激起千层浪,令一池死水霎时掀起轩然大波,给文艺批评界吹来难得的清新之风。难怪在获知判决结果后,很多学者高呼:“范曾胜诉,文艺批评可以休矣!”

“腹背受敌”的一审判决

“范曾起诉在我看来,有一种人格的必然,并不让我惊讶。真正让我惊讶的,是北京昌平区法院竟会判范曾胜诉,这显然有违现代法律的精神。范曾是一个公众人物。当公众人物的名誉权、隐私权与民众的批评权、知情权发生矛盾时,多以尊重民众的批评权、知情权为主,这体现的也是法律的权利与义务对等的原则。因为公众人物比普通人占有更多的社会资源,当他们利用这种资源获得利益的同时,也应承担比普通人更多的社会义务。”叶匡政在博文中写道。

人们常用“按住葫芦浮起瓢”来形容凡事很难尽善尽美,照顾到所有方面的利益。而北京昌平区法院这次对于“范郭”案件的判决结果,显然一方也没有按住。判决结果中要求郭赔付的7万与范提出的500万相差甚远,而郭庆祥更是提出:“这一判决混淆了‘文艺批评与‘名誉侵权的概念。”

当然,法律自有其本身的客观性与公正性,不能单纯依照一般的为人处事标准来评判。但对于判决中提到的“贬损”一词,法律界却有诸多质疑,法条中并没有所谓“贬损”一说。如果“贬损”说法成立,那么作为评论来讲,无外乎两种观点——或褒或贬。“贬”即违法,那么也就是说文艺评论只可褒扬了?

再者,一审判决中还提到:因郭庆祥曾收藏范曾的作品,二人系交易的双方,交易行为之中存在商业利益,故郭庆祥称其文章为纯粹的文艺评论的观点,本院不予采信。面对这一说法,郭庆祥报以苦笑:“如果合乎一般事理逻辑来说,既然买了他的画,应该是捧赞都来不及,怎么反而‘棒杀他呢?”除此之外,郭还提出:“消费者买了不满意商品难道还不能批评投诉吗?现在好了,生产厂家反告消费者,北京昌平法院还不让消费者说话,这是什么逻辑?”

《文汇报》律师富敏荣在接受记者采访时,将“范郭”官司比作文艺界的“彭宇案”。彭宇救了被撞的老太太,反而被老太太及其家属认为是肇事者,告上法庭后被判罚,从此,社会上少了扶起老人的见义勇为者,多了跌倒在地无人问津、满心凄凉的年迈老人。若“范郭”官司最终以郭庆祥失败告终,那么今后人们介入艺术批评时就要认真考虑会否被告上法庭。本来社会上就对艺术界只说好话不说坏话的现象不满意,这个案件之后,艺术批评就要更加战战兢兢了。这对艺术创作是好是坏呢?

有人评说:范曾赢了官司,输了名声。对于其画作的好坏,自是不在法律讨论的范畴。但很可惜,“范郭”官司发展至今,范曾始终未在法院之外对各界的质疑做出回应。郭庆祥在接受采访时也再三强调,这场官司的输赢与范曾的绘画技艺优劣无关。这场官司辩论的焦点在于“郭文”是否超出了文艺批评的范畴,对范曾造成了名誉侵害,而不是纠缠于范曾的作画方式是否属于藝术范畴。换句话说,只要允许文艺批评的存在,即便范曾的画作真的“坐四望五”,也同样不能阻止外界有不同的观点对他进行批评。

谈到这场官司的意义,《北京晚报》撰文提出:官司当唤起文艺批评的尊严。文中指出:范曾与郭庆祥对簿公堂,若能在法庭的公平秤上使是非曲直得以明确,那么,这场官司对文坛正义的伸张,对丑恶现象的抵制,当能起到积极的作用。反之,追求真善美境界者便可能成了灯火阑珊处的踽踽独行者,那实在是一种莫大的悲哀,是当代文学艺术深入骨髓的悲哀。“公众的眼睛是雪亮的”,是非曲直,自有公论,及时的振聋发聩的文艺批评必将重获尊严,展示出应有的力量,而那些具有中国气派、时代精神的艺术精品,也必将于滚滚红尘中彰显其生命力,经得起恒久时间的检验。