王孝和:倒在黎明前的黑暗中

2011-05-30丁筱净

丁筱净

“父亲的牺牲是我们家最大的不幸,但他的牺牲鼓舞着千万人为新中国的诞生而进行不屈不挠的斗争。父亲及千百万烈士的血肉之躯,奠定了新中国大厦的基石。” 王孝和二女儿王佩民在《永远怀念我的父亲——王孝和》中写道。24岁就牺牲的王孝和,离新中国解放仅一年之隔,令人扼腕。

漫长的一夜

1948年4月19日晚上,一个不速之客打破了王孝和家庭表面的平静。

王孝和正与老婆忻玉瑛吃饭,万一来了。相比平时的谄媚套近乎,那天万一话格外少。

“孝和兄,你我关系很好,像亲兄弟一般。可是你我走的是两条路线,你是共产党,我是国民党。”

“我不知道你说的什么共产党国民党的。” 王孝和说。

“我因为待你如亲兄弟一般,今晚特地来通风报信,我告诉你,你很危险,明天你赶紧到陆京士那里自首,就没事了。”“我自首什么?我什么都没干有什么好自首的?”万一留下一句“你自己考虑吧”就走了。

王忻二人如常将万一送到楼下去,后门一开,就看到眼前有好几个鬼鬼祟祟的特务。王孝和关上门压低声音和妻子说:“不好了,有坏人,你再去前门看看。”忻玉英去前门一看,也有好几个特务,他们知道这栋房子被敌人包围了。

回到屋里,王孝和与妻子说:“阿瑛,敌人怕是要动手了,我们快点做准备工作。”王将所有和共产党有关的资料拿出来,分成两份,不用保留的让妻子烧掉;必须保留的藏在阳台的一个角落里,用一大堆垃圾盖住。直到半夜,确定特务全部离开了,忻玉英才将烧纸的灰烬拿下楼倒掉。

这个难熬的夜晚,忻玉英无数次哭着求丈夫赶紧逃跑。王孝和毅然拒绝:“我不能走,我有工会的工作,我要是走了工會怎么办?”

“我们一夜未眠,他交待了很多话。”84岁的忻玉瑛回忆道,“首先是工作。他说,如果有人来问我,你什么都不要讲。就算对方用金条引诱,也绝不能讲;如果对方问平时都有什么人来家里,你一个也不能说,他们提起你认识的谁,你就说不认识。”

王孝和交待忻玉瑛,如果自己真的被抓,让忻玉瑛将襁褓中的女儿交给婆婆,然后去给别人当奶妈来维持家庭。他特别交代:“如果生活要是过不下去了,就把家里面的一切都卖了来维持生计。要是我能够出来,我一定会努力把一切都还给你;如果我出不来了,你要另外找一个好人成立家庭。你将来要是因为我吃苦,我在黄泉路上也不会安心的。”

忻玉瑛抱着丈夫嚎啕大哭,王孝和赶紧安慰她:“不会的,不会的,我不会被抓进去的,你丈夫没做坏事,尽管放心好了。”“他是很爱我的,他甚至连我要找什么样的人都帮我想好了。”回忆至此,84岁高龄的忻玉瑛不禁哽咽,仿佛一切就是昨天的事。

第二天一早,王孝和像往常一样去上班。尽管心里非常害怕,但是忻玉瑛还是让丈夫走了,她做好了最坏的思想准备,送丈夫出门。这天晚上,王孝和平安回家了,但是妻子的紧张一点没有消散,脑海里回荡着一句话:今晚会不会动手?她不住地观察房子周围,没见特务,终于安心了一点。

第三天,也就是21日早上,王孝和准备上班,10个月大的女儿佩琴正扶着墙学走路。王孝和去逗她,佩琴开心得手舞足蹈,王孝和对女儿说了句“拜拜”,一如往常给了妻子一记飞吻,出门了。夫妇俩都不知道,王孝和这次再也回不了家——他被事先潜伏好的特务抓走了。

当天中午,杨树浦发电厂的一名小青年来到家里找忻玉瑛,问今天王孝和怎么没去上班。忻玉瑛紧张地说:“他去了的啊!”小青年说厂里都没见到他。小青年走后,忻玉瑛的心跳得厉害,很担心丈夫被抓走了。当天晚些时候,一封信的到来平静了她内心的恐惧。忻玉瑛不识字,让人帮着念,信中写道:“阿瑛,你放心,我在外面避风头。”“我当时马上就放心了,因为他平时也经常会出去避避风头,所以这次我一点也没有怀疑,马上把信撕了。”

日子就这样平静地过着,几天后,有人跑来告诉忻玉瑛:“你丈夫被抓了!”原来,王孝和等人被捕的消息被报纸登了出来,很快,住在汉口路的婆婆也知道了消息,婆媳二人一起到杨树浦发电厂找万一对质。“那天晚上我就和他讲要他去自首了呀,是他自己不去,现在被抓了我有什么办法?我跟他是很好的,早就叫他加入国民党,是他自己不听我的话。”

“现在看来,那封信肯定是别人冒充王孝和写的。”忻玉瑛分析:首先,王孝和是被秘密抓进去的,为的就是不惊动其他的地下党员,让他们放松警惕,方便反动派继续抓人(那几天国民党一共抓了十几个人)。他们知道王孝和没去上班厂里的人一定会来告诉她,没有这封信,自己一定会去厂里闹,这一闹,其他地下党员就会警惕或者撤离,不利于他们继续抓人。其次,他被抓进去,敌人怎么可能让他写信回家呢?“所以那封信的作用,是让我安心不去闹事,方便他们继续抓人。因此我推测一定不是王孝和写的。”

铁屑事件

让我们从头说起。

1941年,王孝和还在励志英文专科学校,通过介绍人许统权加入了中国共产党。在那个敏感的年代,一切党员活动都是在地下展开的。两年之后,因为家庭困难,王孝和不得不提前中断学业,考上了上海邮局和杨树浦发电厂两份工作,经党组织考虑,发电厂需要发展地下力量,所以王孝和放弃了被称为“铁饭碗”的邮局工作,来到了发电厂。

由于说着一口流利的英文,王孝和在这个美商企业里面当起了抄表员,当时是三班倒,他经常利用闲暇时间在工会帮忙,开始的时候是负责秘书的工作,做会议记录。后来王孝和开始在工会报纸上发表一些进步的、帮工人说话的文章,并帮忙成立了工会图书馆,让工人有条件学习知识。

1947年“富通事件”发生。富通是当时上海一个比较进步的印刷厂,包括杨树浦发电厂在内的很多工厂进步工人刊物都在该厂进行印刷。当局暗中查封了富通印刷厂,并且派特务在厂里等待所有去印刷或取报的工人,将他们统统抓起来。

工人为此举行了罢工,要求当局释放被抓走的工人。当局见势,变本加厉将没有抓捕到的登在报纸上通缉,并称工会干部都是地下党人。这一通缉,工会干部没法再去上班,杨树浦的工会就散了。

富通事件之后,当局派了几个人到杨树浦组织了一个“整理委员会”,负责“整理”杨树浦的工人及工会,其中就包括前文提到的万一。3个月后,这些人认为时机成熟了,就策划了一场工会干部选举大会,想借此机会将国民党的人大量安插进工会领导层中。本来已经打好事后唱票作弊的如意算盘,不想选举当天在地下力量的带动下,工人代表要求当场唱票。“这一唱票,王孝和等人就当选了工会的常任理事了。”当年王孝和地下活动小组的亲密战友郭予钧说道。

1948年1月之后,王孝和正式脱产到工会工作。据忻玉英回忆,万一三番五次到家中找王孝和谈话,希望他为国民党效命,去陆京士掌管的社会局工作。当时的社会局主张镇压工人运动,身为地下党员的王孝和当然不肯,他说:“我什么党都不相信,我是为工会2800名工人工作的,是他们选我出来是为他们服务的,所以我什么党都不参加。”万一一再说:“你是有能力有文化的人,为什么要为这些没文化的大老粗去工作呢?”

面对上海愈演愈烈的罢工风潮,“借人头,平工潮”的压制政策悄悄出炉了。由于组织没有指令撤离,王孝和一直坚持在工作岗位上。1948年4月1日,杨树浦发电厂门口气氛紧张,处于戒严的状态。万一声称在一座直流发电机中发现粗铁屑,并找人抓来假证人姜阿六,指证王孝和指使他在发电机中放进粗铁屑。警察局明知这是布下的局,却非常配合地立即“认定”王孝和所犯罪行。面对子虚乌有的罪名,王孝和当然不愿承认:“我什么坏事都没有做,有什么可自首的?”

无法营救

王孝和被捕的事情传到在北平(即现在的北京)工作的许统权耳中,他决心南下上海营救。许统权是王孝和的入党介绍人,当时已经作为地下党员打入北平警察局。一般来说,北平警察局来人,上海分局的人是会听从他们安排的,许统权当时已经身为少将了,救出王孝和胜算相对更大些。他一到上海,就到上海警察局去了解情况,结果一了解发现事情非同一般:王孝和竟是蒋介石亲自下令抓的人。这下,许统权知道自己此行无望了。

6月28日,王孝和的判决下来了:“王孝和连续教唆、意图妨害戡乱治安未遂,处死刑,剥夺公权终身。”共同被判重刑的地下党员还有吴国桢(死刑)、张世宝(无期徒刑)。判决下来后,党组织劝说三人家属上诉,忻玉英便与另外两名党员家属一同去了南京进行上诉。不久之后二审判决下来,吴国桢改判为无期徒刑、王孝和、张世宝维持原判。“后来蒋介石下野、李宗仁上台的时候大量释放政治犯,将这两名被判无期徒刑的地下党员释放了。”郭予钧接着说:“就是王孝和被害死了。”

9月27日,提篮桥监狱门口水泄不通,那是当局计划处死王孝和的日子。忻玉英挺着还有三周就临盆的肚子,抱着一岁多的孩子,领着婆婆闻讯赶来。提篮桥大门大开,准备在门口给王孝和执行死刑。

忻玉英大哭:“国民党乱杀人!”群众们听到哭闹的声音,纷纷来一探究竟。当时王孝和的案子在上海各大报纸都登出来了,群众怨言很多。一看王孝和的妻子这么可怜,纷纷同情她替之伸冤。渐渐地人越来越多,将整个提篮桥围堵起来。

国民党见到这种情景,十分害怕,便派人拿很宽的皮带抽打忻玉英,想赶她走。忻玉英回忆:“我当时怀着身孕憋着尿,胳膊上背上被士兵抽打出一道道血痕,我完全不知道痛,最后都尿失禁了,可是任凭他们怎么打我,我都不走。”群眾见到这种情景,站出来质问士兵:“你们要杀的是她丈夫,难道要把她也打死?丈夫要死妻子哭是很正常的事情,你们凭什么打她?”就这样,群众闹起来了,人越来越多,最后连新闻记者也到场了。

新闻记者一到场,便问忻玉英王孝和被抓的具体原因、判决情况等,忻玉英将丈夫被冤枉放铁屑的事情全盘讲出。国民党见到事情闹得太大,记者又做了详细采访,只好把大门关上,过了一会儿贴出一张小小告示:“今天命令未到,改日处决。”渐渐地群众散了,忻玉英一家在提篮桥门口守到了晚上,“心里很怕我走了他们就把我丈夫杀了。”

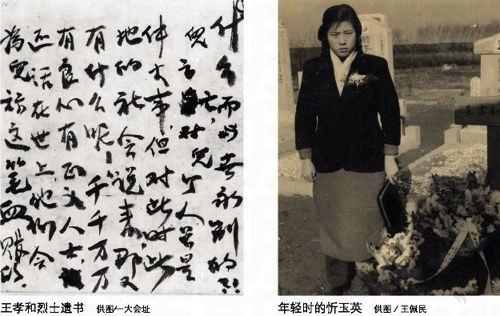

王孝和的三封遗书就是在那天写的,分别写给父母、妻子与狱中难友。30日,就在忻玉英还没有放弃上诉决心的时候,监狱为防止27日的旧事重演,无耻地将王孝和拉进特别刑事法庭走形式地进行了“审判”,王孝和据理反驳,不向敌人低头,还用流利的英语向在场的外国记者诉说特刑庭的罪行。

法官被反驳得无言以对,只好在休庭之后宣布立即枪决。枪决的时候,《大公报》记者用相机记录下了那天的情景:在被押进天井的时候,他大步流星、气宇轩昂、面带微笑,口中不断喊着:“特刑庭乱杀人!”

最终,这个年仅24岁的生命倒在了子弹之下,倒在了解放之前的黑暗之中。

儿子、丈夫、父亲

王孝和自幼家境不好,在汉口路的家只有5平方左右,“连一张床板都是截了才放得下,白天立起来才能走路,晚上三兄弟和母亲就放下床板睡觉。”忻玉英回忆道。

为了在励志英专念书,他半工半读,下课后在学校当清洁工挣取补贴。回家后,王孝和坐在马桶上,拿床板放在膝盖上当桌子做功课。就是在这样艰苦的条件下,王孝和的成绩一直保持前茅,要是拿到了班上第三,他就会责怪自己的成绩怎么这么差。1943年,一直在轮船上当锅炉工的父亲因为生病而被轮船公司辞退,家庭唯一的经济支柱瞬间没了。王孝和毅然决定中途退学工作,担起家庭的大梁。

王孝和与忻玉英的婚姻是双方家长定的娃娃亲。按照老家宁波的传统,女方到了16岁,男方就得迎娶。时间到了,身在上海的王孝和却一推再推,就这样过了两年,到了忻玉英18岁的时候,双方父母一再紧逼,王孝和终于给忻玉英去了一封信:“父母做主的婚姻应该要推翻。一碗小菜要是不合胃口,硬吃下去是会吐出来的,我们还是各走各的路吧。”忻玉英的母亲听说之后非常生气,一定要拉女儿去上海讨个公道:他凭什么不要我们女儿?

“其实他在上海是有朋友的,是他在励志英专的同学。”忻玉英笑着说。得知忻玉英来到上海,王孝和向党组织请示,组织叫他去看看忻玉英:“如果这个小姑娘是聪明的,倒是可以协助我们工作。”

王忻二人见面的时候,王孝和问起她乡下的情况。忻玉英讲述了抗日战争时期的苦难以及国民党统治的黑暗,王孝和回去向组织如实汇报。组织提出要看看忻玉英,“他把我约到中百公司(即如今的第一百货商店),说看到我没穿袜子,要上去帮我买一双,让我在下面等他。”王孝和上楼之后,党小组领导沈鸿春就下来暗中观察忻玉英。沈觉得忻头脑灵活,为人质朴,就给王孝和做工作:“这个小姑娘是很合适的。你的女朋友,她一是识字,不利于帮助我们传递文件;二她是资产阶级家庭的小姐,我们共产党是重视农村基础的,还是质朴的农村小姑娘好。”就这样,王孝和决定放弃女朋友,和忻玉英结婚。

结婚前,组织上提出了让王忻夫妻出来单住的要求,目的是将他们的家作为地下党活动的新据点。但是在母亲传统的观念中,儿子应该把儿媳妇“娶回家”,可儿子却要和新婚妻子搬出去住,这让王母极其不理解。“本来你是不要老婆,现在要了老婆,倒不要父母了!”因此,王忻二人结婚时,家里一分钱都没拿,王母甚至不让王孝和来家中取走属于自己的衣物。

婚后,王孝和向妻子提出了不要孩子的请求。在忻玉英的观念中,结婚就是尊敬丈夫、孝敬父母、生儿育女、传宗接代。“我问他为什么不要孩子?他回答,你以后要吃苦的。”年轻的忻玉英不能理解,跑去跟双方父母告状。王孝和因此被大骂了一通,没办法,第二年佩琴就出生了。“后来他被捕了,在信中写:阿英瑛,你记得吗?我说了要了孩子你要吃苦的,你当初不相信。”那时候忻玉英怀里一个、腹中一个,还整日为了请律师上诉而到处奔走,听到丈夫的这句话,心酸自不用人说。

忻玉英坚持每周至少到监狱三次,送些小菜和生活用品,而丈夫王孝和的笑容和接连的狱中来信则是最有效的安慰剂。王孝和入狱之后的第17天,夫妻俩得以见面。忻玉英在63年后依然对那天的情形印象深刻:“他脚上戴着脚镣,手被手铐反扣在身后,穿着一个白织布衬衫,上面有一道一道的血印。他的头不知道为什么动不了,头发很乱散在额头上,步子蹒跚,一步一顿地向我走来。”

有段时间女儿佩琴拉肚子,怎么都治不好。婆婆对忻玉英说,干脆别救了,让女儿去吧,这样就能换回丈夫的命了。忻玉英觉得孩子可能是救不活了,有天晚上心一横就把孩子放在冰冷的地板上,任她哭闹。不想第二天醒来孩子还是活着的,不忍心又抱起来了。孩子生病的事情被在狱中的王孝和知道了,他在信中责怪妻子不早些告诉自己,还耐心地指导她如何喂孩子能够既营养又容易消化。“他是那么说,但是我哪里听得进去?我脑子里根本没有孩子,只有他。”

王孝和在狱中经常给忻玉英写信,时至今日,忻玉英还保留着其中的47封。夏天,忻玉英带着身孕捧着一个大西瓜来探监,王孝和回头便在信中嘱咐:“下次希望您勿再拿这些重的东西来,这对您远途负重在身体上的损失比我所吃到的要大得多了……”;见妻子瘦了,王孝和便说:“上周五我见您已比从前瘦了,身上一件阴旦士林布旗袍似乎大了些。这您又何苦呢?我一向劝您身体要保重,忧愁不得,不然身体就要弄糟……”在狱中,王孝和甚至连妻子的分娩地点和坐月子地点都一一分析妥善,还对断奶后女儿的喂养提出了六条建议……

“我父母结婚的时候一贫如洗,连结婚照上父亲的西装和领带都是找邻居借来的。”王孝和的二女儿王佩民说,“我长大以后,亲戚们每每提起我父亲,都会感慨,我父亲是家里最好的一个男人,负责任,有担当。”