世博会场馆LED媒体界面设计手法与发展趋势

2011-05-28吴维聪

吴维聪

(同济大学建筑与城市规划学院,同济大学高密度人居环境生态与节能教育部重点实验室,上海 200092)

1 引言

当今世界建筑思潮多元化, “媒体建筑”也已成为建筑界的热门词汇,利用建筑界面叙述及传递信息的方法得到了极大地发展。基于LED照明技术的媒体界面则是依靠照明科技实现建筑外表皮数字化、可控可变、可交流、可互动的建筑立面形式。它改变“建筑是凝固的音乐”这一概念,成为最为时尚的“建筑外衣”。LED元器件小尺寸、多色彩、可调控的特性为面积更大、更为复杂的媒体界面设计提供了技术支持。媒体信息不再只依靠立面上一块矩形显示屏传递,整个建筑表皮都成为新媒介,建筑构件也被赋予新的意义。

作为各国科技实力展示平台,世博会场馆建筑不仅提供展览空间,自身更是展览内容的重要组成部分。历来世博会建筑不乏里程碑式的建筑出现,其建筑形式也反应出当时建筑设计理念和技术水平。本届中国2010上海世博会也已成为“媒体建筑”快速发展的契机,园区内诸多场馆各展特色,显示世界前沿艺术和技术的魅力。其中结合LED照明技术运用不同亮度,色彩对比的光线在建筑界面上创造出动态连贯的媒体图像的LED照明技术媒体界面,更在夜晚为世博园创造了不少的视觉兴趣点。这些动态界面不仅改变了我们对于建筑的理解和感知,同时也给公众带来了新的交流方式和多层面信息,创造出由光、时间和感官相互融合的新空间。

2 LED媒体界面建筑化像素形成方式

LED媒体界面的视觉设计要点是像素。像素的尺寸及间距、像素的多少、像素的亮度及色彩等性质左右着媒体界面的最终展现效果及观看者对于媒体信息的获取。在世博会场馆的诸多媒体界面中,建筑构件作为建筑化像素的载体与LED光源主要以四种组合方式构成媒体界面。

2.1 投光方式

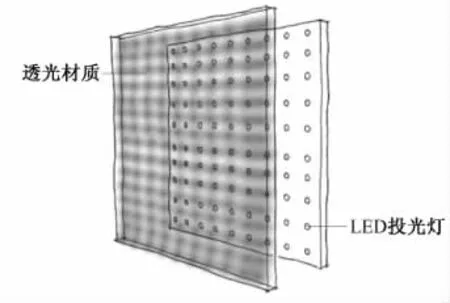

投光方式是指将光线直接投射到建筑构件表面,通过光线的漫反射形成媒体界面像素的视觉形象。由于LED灯具体积小、定向性好等特点,LED灯具适合隐藏于建筑细部构件中。灯具距离建筑立面较近,需要选择合适配光的灯具,以保证光线能够较为均匀地投向建筑。不透明或半透明材料是投光照明的主要载体。

(1)正面投光

LED投光灯具一般位于建筑构件下方向上投射,遮蔽性好,由此形成的媒体界面,对于建筑外部的观者位于视线以上,有效地控制眩光;但对于建筑室内的使用者,仍需格外注意控制眩光。正面投光的方面易形成连续的媒体界面,图像效果通常以面状的像素为基础 (图1),通常像素点较大,媒体图像精度较低,适合远距离观看。

图1 正面投光示意图

世博主题馆南北立面的双层幕墙系统,在外层不锈钢板幕墙开设方孔。开孔下方,结合幕墙构件安装了全彩LED线性投光灯,对内层的釉点玻璃幕墙进行投射,在南北立面上产生光色渐变及低像素图形效果 (图2)。

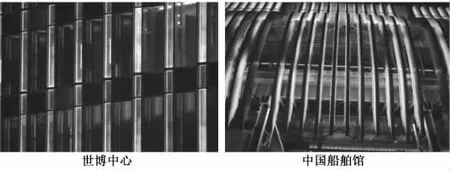

(2)侧面投光

图2 世博主题馆南立面媒体界面实景

该方式适合与建筑竖向构件结合,LED投光灯具一般沿构件纵向平行放置,直接对构件侧面进行投射。图像效果以线状像素为基础,近视点范围内图像连续性较弱 (图3)。

图3 侧面投光示意图

中国船舶馆钢龙骨和世博中心的折线玻璃幕墙均使用了此种照明方式。为了避免灯具对建筑日间景观的影响,设计师充分地考虑灯具与建筑构件结合的方式。世博中心幕墙部分主要使用双层钢化玻璃夹金属丝网、双层透明钢化玻璃和横竖向深灰色铝型材。选用线性LED灯具镶嵌在铝型材上,对双层玻璃间的金属丝网面进行投射,很好地隐藏了灯具 (图4左)。而中国船舶馆钢龙骨造型简洁,线性白光LED灯具直接通过金属件固定在其侧面,灯具外观颜色与钢结构相同 (图4右)。前者照明设计师较早地介入项目与幕墙公司配合,完美地隐藏灯具;后者则是在建筑施工后期进行弥补,通过保持灯具表面材料与建筑构件的一致,选择最佳配光曲线的灯具及多次调整灯具安装角度,最大程度地减少眩光。

图4 媒体界面细部实景

2.2 透光方式

透光方式是指将灯具隐藏在建筑界面的外层透光材料之后,通过光线的漫透射和折射形成媒体界面像素的视觉形象,透光构件成为光的承载层。透光材料遮蔽光源,能有效地解决眩光问题。常见透光材料有合成树脂膜材料,ETFE膜,聚酯板材,磨砂玻璃,纤维织物等。

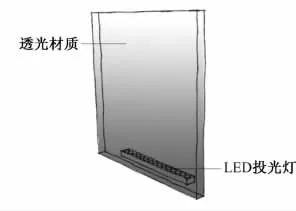

(1)边缘掠射

LED投光灯具在建筑构件边缘内侧以接近于90°的光入射角对透光材料进行投射,形成有着色彩渐变效果的像素点 (图5)。

图5 边缘掠射透光示意图

天下一家馆通过成组的线性LED灯具从内部掠射建筑外立面三角形PC板单元,力图通过光与影的变化、交互式动态变化以及球体之间的明暗色彩变化,将建筑幻化为5个“水晶彩球” (图6左);爱尔兰馆立面则是在阳光板的端部安装线性LED灯具向上掠射 (图6中);韩国企业联合馆外立面采用了可循环利用的合成树脂膜材料塑造建筑立面水波造型,实现水波的色彩渐变 (图6右)。透光方式利用此类高分子有机材料在光线的穿透和承载方面的优势及各异性,打造出不同质感的媒体界面。

(2)匀光

匀光是指用透光构件遮蔽LED发光面并与其平行,LED光源直接对构件进行投射。由于大部分透光材料为光散射材料,光线透过后会发生散射,光线变得更为柔和,不会形成明显的光斑,也能将彩色光混合得更为均匀 (图7)。匀光的方式可将一个或多个LED光源进行混光,能将点光源转化为面光源,形成面状像素。

图6 建筑场馆实景图

图7 匀光示意图

石油馆的表面用纵横交错的聚碳酸酯“管道”编织而成,背后安装有一万余颗LED光源,构成了一个巨型媒体界面,充分传达数字信息 (图8左)。信息通信馆展馆外立面6000多块特殊的聚碳酸酯蜂窝状面板 (图8中)以及太空家园馆外幕墙的通透性织物都对其后的LED光源进行了匀光 (图8右)。此类建筑界面运用透光材料降低了LED媒体显示的直接视看亮度与对比度,透光材料的肌理通过光线的强弱对比,传达建筑实体造型与媒体虚拟图像的双重信息。

图8 建筑场馆实景图

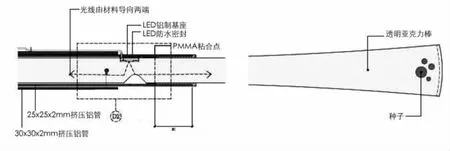

2.3 导光方式

导光方式是指利用玻璃、亚克力、PC板材等材料的导光特性进行照明。一般情况下,透光材料经印刷镀点处理,使光从侧边断面进入板材后能够均匀的从板材上表面射出,从而将点光源或线光源转化为面光源,形成面状像素 (图9右);光线从侧边断面进入板材,由于全反射原理,光线将在板材内向前传播,光从另一侧边导出,形成点状或线状像素 (图9左)。LED由于体积小、光束角小的特点能与板材结合成一体,形成构件自发光的效果。

英国馆每根亚克力“触须”的底端都装有一个LED点光源 (图10);“触须”端头植入各式种子,象征着生命的孕育和萌发。LED光线均匀地照亮整个“触须”,光线通过材料的导光性在亚克力端部形成更亮的光点。众多的光点还能形成低像素的信息图像,为进一步的媒体界面设计拓展了思路。

图9 导光方式示意图 (左:光从侧边导出 右:光由上表面导出)

图10 英国馆亚克力棒纵剖示意图

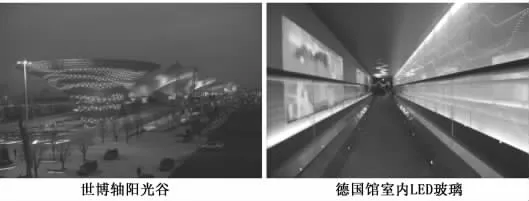

2.4 自发光方式

自发光方式是指把LED光源直接作为媒体界面的点状像素或线状像素。为了避免灯具影响观看者的视线,灯具须与建筑构件紧密结合。LED灯具可贴壁安装,也可将LED光源直接嵌入建筑构件,在设计中把两者完全融为一体,比如LED安全玻璃、LED混凝土。自发光方式应用过程中应注重考虑防眩光设计。

世博轴的阳光谷部分是钢结构幕墙构造,LED星光灯直接安装于结构骨架的交接处,并用PVC管走线,形成简洁轻盈的界面风格。通过LED点阵直接显示文字、图形、视频等信息,成为世博轴的信息媒介 (图11左)。德国馆内长达50米的“动感隧道”展廊两侧安装有9000个像素点的LED玻璃(图11右)。该媒体界面是在玻璃之间夹入LED芯片,采用几乎透明的低压电路板,由此产生发光点悬浮在玻璃中的效果。同时LED光源容易控制,提供变色,闪光等动态效果,能赋予界面更多的变化。

图11 实景效果

3 半导体建筑媒体界面发展趋势

在本次世博会上还出现了多种的展示与体验方式,如平面的二维展示、IMAX巨幕、四维电影体验等。同样LED媒体界面也在追求二维上的突破,试图将空间感受带入其中。设计师力图开拓多元设计空间,增强人们视觉的趣味性、意境的延伸性。

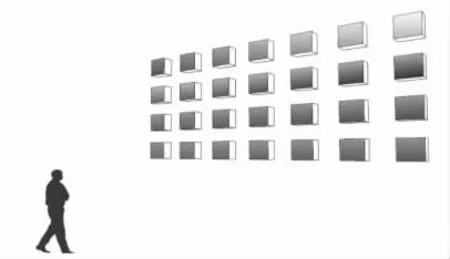

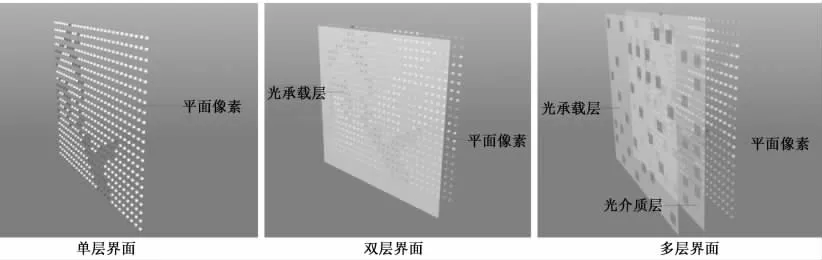

3.1 建筑构件像素化:从平面到空间

上述世博会场馆建筑界面的方形、圆形、蜂窝形、管状等造型各异的建筑构件单元成为光的载体,与单个LED灯具或成组LED灯具相结合形成点状、线状或面状的平面像素,构成了不同分辨率的图像效果。场馆中作为像素载体的建筑构件被处理成大小错落的状态或斜向纵深的感觉。尽管这些建筑构件的肌理丰富了建筑的表情,媒体界面的视觉效果仍然是由平面像素提供的二维图像。本次世博会一些设计师试图突破平面像素的界限,将光源、构件、空间融为一体,形成空间像素 (图12)。空间像素可以增强建筑造型的立体感和层次感,并强调白天的光影效果。

图12 平面像素的拓展

丹麦馆长达50米、高12米的建筑立面镶嵌着超过3500个大小深度不一的孔洞。每个孔洞曲面采用透光膜材料,单颗可独立控制的全彩LED点光源安装在其后,照亮整个曲线光承载层。光承载层结合室内的光环境及曲面围合的空间一起构成了一个空间像素点 (图13)。通过镂空的孔洞,丹麦馆呈现出一个低像素的媒体界面 (图14)。这种处理巧妙地运用空间像素延展了建筑室内空间,并以空间的体积感促进媒体界面的视觉冲击力,让人们感受到像素点的空间存在。

图13 丹麦馆空间像素示意图

图14 丹麦馆媒体界面实景图

3.2 多层化发展

突破建筑媒体界面二维化的另外一种方式是尝试通过增加承载光的构件层次,打破传统单一的显示方式,实现丰富多样的图像媒体界面 (图15)。

进入世博文化中心西入口,观众可以看到大型媒体界面—— “东方之梦”。该媒体界面构造系统是由均质LED基层、塑料薄膜光介质层以及磨砂玻璃图像承载层构成。LED基层是由间距为40 mm×40 mm的LED发光点阵构成,塑料薄膜光介质层是由白色半透明塑料薄膜与黑色塑料薄膜共同铺置,黑白相间的纹理则可根据表达的艺术效果而定;磨砂玻璃图像承载层是普通玻璃经过磨砂处理。LED屏幕变幻的动画以及塑料袋自身形成的图案,两者有机结合,并经过磨砂玻璃使得影像产生朦胧美,宛如中国传统的水墨画。南入口大厅的媒体界面“绽放”的LED基层与玻璃承载面与上述相同,而光介质层使用马口铁刻模压制。马口铁本身不透光,刻制后拉伸花纹中心,使其凸出0~5 cm形成缝隙,光从背面透过缝隙射出,最终在磨砂玻璃上呈现出绽放的玫瑰花图案 (图16)。

多层化媒体界面避免图像形式的单调乏味,以及近距离时显示屏产生的眩光问题,效果多变又可满足不同尺度的空间应用,适用于各类室内外公共场合。

图15 媒体界面多层化发展

图16 世博文化中心南北入口大厅媒体界面局部图

3.3 多维度拓展

新兴媒体界面的应用不仅带给人们全新的视觉感受,在视觉样式的扩展和应用方面也为人们提供了无止境的可能性。半导体媒体界面的设计由二维平面延伸到三维空间。二维的媒体界面只传送一个平面的信息,而三维的界面传送的是媒体内容的多层次信息。

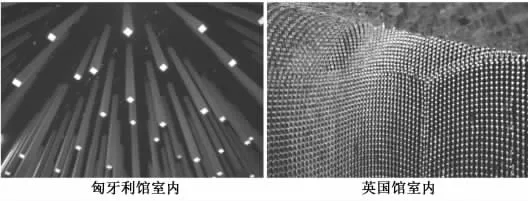

设计师尝试将平面像素叠加 (图17左),如匈牙利馆内外界面均由一根根高低不同、直径约10厘米左右木棍组成,室内有600根可动的3.5米高木棍错落有致地密布整个展馆。这些木棍呈四方形木套筒式,木棍底端内嵌全彩LED灯具,木棍可以随着音乐的旋律上下移动,木棍底端LED像素点随之形成一个三维可变的、相互渗透的媒体界面,创造出丰富的空间层次变化 (图18左)。英国馆的室内LED界面由点状像素堆砌起异形的不同维度的建筑界面 (图18右)。

此外,近年来一些建筑师及照明设计师也致力开发一种自动立体显示媒体界面,把平面像素多次叠加,企图复现景物的真实空间关系,而三维图像的生成也不再依赖类似3D眼镜等装置 (图17右)。媒体界面的构图关系从二维走向三维,媒体界面的构成要素也从“像素”走向“体素①体素或立体像素 (voxel),是体积像素 (volume pixel)的简称。概念上类似二维空间的最小单位——像素,像素用在二维电脑图像的影像资料上。体积像素一如其名,是数位资料于三维空间分割上的最小单位,应用于三维成像、科学资料与医学影像等领域。有些真正的三维显示器运用体素来描述它们的分辨率,举例来说:可以显示512×512×512体素的显示器。”。于是建筑界面的设计有了质的转变,建筑界面形态得到新的发展。

图17 平面像素多维度的拓展

图18 室内半导体媒体界面

浦西片区的上海企业联合馆的外围立面材料采用聚碳酸酯透明塑料管。并在每一根竖管中按照0.25 m的间距嵌入LED点光源,每根塑料管相距0.5m,形成了一个超过20万像素的63 m×45 m×19 m LED三维建筑媒体界面。场馆外整个建筑物的图像显示随着参观者的互动产生变化 (图19)。上海企业联合馆结束了建筑媒体二维界面时代,一个新的半导体媒体界面正在形成趋势。

图19 上海企业联合馆三维媒体界面实景图

4 结语

在现代社会多媒体信息技术的冲击下,本届世博会充分利用LED光源优势,结合场馆界面建筑材料与构造方式的不同特性,构筑了多样化的媒体界面。中国2010上海世博会LED建筑媒体界面延伸了传统设计领域并且在设计上突破了空间限制。LED建筑媒体界面在视觉功效、经济性以及呈现效果方面都还有较大的提升空间,激励着设计师不断提出建筑媒体界面设计新思路及解决方案。

[1]郝洛西,林怡,胡国剑,杨秀,吴维聪.世博文化中心照明设计.照明设计,2010/05/06:38~41

[2]钱关荣,邓潘丽.世博中心照明设计.照明设计,2010/05/06:42~44

[3]林怡,邹子敬.世博主题馆夜景照明设计.照明设计,2010/05/06:46~49

[4]李勋栋,郝洛西.建筑外立面LED照明建筑化应用研究.照明工程学报,2009/03:6~11

[5]中国照明电器协会,上海市照明学会.2010上海世博会照明应用论坛论文集

[6]Matthias Hank Haeusler.Media Facades.2009

[7]MatthiasHank Haeusler. Chromatophoric Architecture(Architecture Positioning).2010