伊洛瓦底江:缅甸的精神之河

2011-05-24凯若沙拉可翻译chuansh编辑于翔汉

文/凯若·沙拉可 翻译/chuansh 编辑/于翔汉

生活在缅甸的渔民摄影/ Drn/Getty Images /CFP

我始终认为,了解一条河最好的方式,莫过于泛舟其上,感受她的暗流和速度,并呈现出其两岸不断变化的自然景观。

我渴望去探索缅甸境内伊洛瓦底江的浪漫传奇,它曾激起了一些世界伟大作家如吉卜林(英国作家、诗人)和欧威尔(英国的讽刺小说家及散文家)的想象力。

伊洛瓦底江不仅仅是一条河,更是信仰的承载

左:缅甸仰光,人们参观大金塔。摄影/Drn/Getty Images/CFP

“伊洛瓦底(Irrawaddy)”这个名字是“Ayerawaddy Myit”的英语变体,一些学者将其翻译为“给人们带来幸福的河”。但它不仅仅是一条河,更是信仰的承载。

在这个国家旱季时,河面减小至河床裸露,并在阳光曝晒下龟裂。而在春天季风来临时,又恢复生机,淹没田地,为这个国家带来丰富的水源、鱼类和滋养土地。伊洛瓦底江从未让缅甸人失望过。它是人们洗浴和引用之源,也是他们出行的方式。它与缅甸人的精神生活密不可分,它是人们的希望。

因此,我启程伊洛瓦底之旅,乘单人小艇开始了最初的340英里(550公里),体验缅甸的历史生命线。当我在密支那附近,将充气红色小艇推入轻快的水流中时,河水冰冷刺骨。但蓝色的河水潺潺蜿蜒,却坚定地流向远方的青山。翘鼻麻鸭在浅滩中慵懒地滑行,享受着清纯的空气,健康的羽毛在阳光中闪闪发光。

刚把密支那抛在身后,文明也随之迅速远离,除了孤独的淘金者在沙洲上挖掘,就只剩下浩瀚的河流和天空。

围绕我身边的宁静,几乎掩盖了缅甸的近代史。现今,这个国家因在过去17年的10年中,因软禁诺贝尔和平奖得主昂山素姬(Aung San Suu Kyi)而声名狼藉。这是一个由军人执政的极权主义国家,军政府在1989年把国家名称由前英国殖民时期的“Burma”恢复为“Myanmar(缅甸联邦)”这一前殖民时期的名字。

1990年,素姬领导的国家民主联盟,赢得了国家选举中超过80%的议席。统治军政府拒绝放权,他们不顾选举结果,压制了所有反对集团。据报道,在2003年,几十个素姬的支持者在政府支持者发动的“黑色星期五”袭击中被杀或受伤。同时,人权报告也引用了杀戮和折磨的证据,少数民族社区成千上万的村民被迫放弃他们的家园,异地安置,以否认对平民地区的暴行。美国国务卿康多利扎·赖斯曾谴责缅甸是世界六个“暴政发源地”之一。

毫无疑问,这段充满纷争的历史,伴随了我沿伊洛瓦底江到大海的整个漫长旅程,这也解释了为什么我的政府导游Jiro,他每天乘坐汽艇跟在我后面告诉我,我不能跟任何人谈论政治或宗教。

当然,这也解释了为什么这个国家大片狭长地带,是禁止旅游者进入的。旅游者们的路线都被很好地限制在从首都仰光到曼德勒再到蒲甘的佛塔。如偏离这条路线,乘小艇沿河而下,会引起怀疑。

为旅游部工作的Jiro,33岁,将在接下来的五个星期中,帮我填写警察或军队情报的文件。他是一个友善且好交际的人,在我到来的几天前刚刚结婚。他知道这不是我预想中的旅程,但也无能为力。我们达成了妥协:他坐自己的船远远地跟着,这样我就能自己划船,并想象是独自一人。

右:缅甸行 摄影/赵昀/CFP

所有的缘起,终将过去

幸运的是,伊洛瓦底江对政治毫不知晓。政治在这1300英里(2100公里)的路程中无足轻重。不管发生什么,我都能依靠它带我前进。如同这条河是种隐喻,教会并引导了89%都是佛教徒的缅甸人:所有的缘起,终将过去。

河水诉说着其从冰雪中的起源,覆盖着西藏喜马拉雅山顶的冰川。它们奔流穿过覆盖着高地的丛林,穿过缅甸中部被太阳烤焦的平原,然后继续奔向海洋,最终注入安达曼海。

停靠在一个村庄旁的船坞,我在一个摆动不定的竹筏上,发现了一只小小的、布满装饰的神坛,这是我第一次见到这种沿河都将看见的神坛。

神坛里供着一尊青铜的Shin U Pa Gota像,他是掌管所有水的神。当地村民们用鲜花、米糕留作供奉,并在其供坛上系上头发。据传说,Shin U Pa Gota从小是个调皮捣蛋的男孩,直至见到佛祖,才突然开悟。从那时起,他在伊洛瓦底江中冥想度过了一生。

他是船夫、渔民,或任何依赖于这条河流的人的保护神。我向他鞠躬,希望他也能是乘单人小艇人的保护神。在一两天后,村民将放开竹筏使其顺流而下,把幸福保佑带给下一个得到他的村子。我猜测这竹筏是否能顺利地到达河的尽头。我现在很难想象自己的终点,伊洛瓦底江敞开怀抱,将我带入无尽的蓝色波涛中。

经过八莫镇,我的旅程变成了朝圣之旅。每过一个河湾,山上都有闪亮洁白的宝塔直指天空映入眼帘。沿河的佛寺中,散发出檀香香薰和茉莉花的味道。宝塔尖上的铃铛在微风中丁当作响。河流绵延过太古时代就存在的800英尺高(240米)的悬崖,将我引向Shwe Kyundaw——皇家金岛。数以千计的佛塔,矗立在这个仅半英里(0.8公里)长的小岛上。

我把小艇停泊在沿水而建的白色台阶附近的船坞。一切都出奇地宁静,附近没有人。对缅甸人来说,金岛是伊洛瓦底江上一块无以言喻的圣地,佛祖称自己在这里受到启示,说一座岛将在此升起。而不同于其他任何岛,这将是一块建有7,777座佛塔和一座宝塔之地,并在他死后,每一座佛塔中都将有他的舍利。

渔民在劳作中 摄影/Drn/Getty Images/CFP

小岛如预言的那样出现了,二千五百余年后,由永恒的光热和尘土分裂成的、佛祖许诺过的佛塔仍然耸立其间。

一个穿橘黄色长袍的老人,用一个微笑和鞠躬迎接了我。他是这里的大和尚,被称作“Venerable Bhaddanta Thawbita”。82岁的高龄,让他看起来与神圣的古代岛屿和佛塔一样古老。他毕生都居住于岛上,居住于其弯曲的菩提树和金色宝塔之下。二战期间,他目睹了日本士兵藏身于佛塔之间,盟军对整个岛屿实施轰炸。只有两栋建筑毫发无损地幸存下来:主佛塔和一个安放了四尊圣像的地穴。圣像描绘了佛祖前身,人们相信每一尊像上都含有佛祖的血。

这四尊像是如此神圣之物,1997年钦纽(Khin Nyunt)将军,从被统治军政府驱逐以来,决定把这些雕像从小岛搬到首都一个专门的寺庙中。

Thawbita强烈地反对并提醒他。目击者后来向人们描述,正当钦纽带着雕像到达河边时,天空顿时阴沉,猛烈的风暴骤起。由于恐惧,这位百经磨炼的将军迅速归还了雕像。

因为忙于接待到访的本地人,Thawbita有他自己的助理和尚。67岁的Ashin Kuthala,引导我进入寺庙。我原以为雕像会被深深地保存在地下室中,远离参观者,但相反,它们就立在镀金箱里的丝绸之上,离路人仅几步之遥。我发现它们非常接近于一件珍贵的礼物。我盯着金属门上巨大的扣锁,问Kuthala是否能打开箱子的门。

左:缅甸遭受飓风灾害后,居民等待救济摄影/Drn/南方都市报谭伟山/CFP

右:贩卖的鱼摄影/EyesWideOpen/Getty Images/CFP

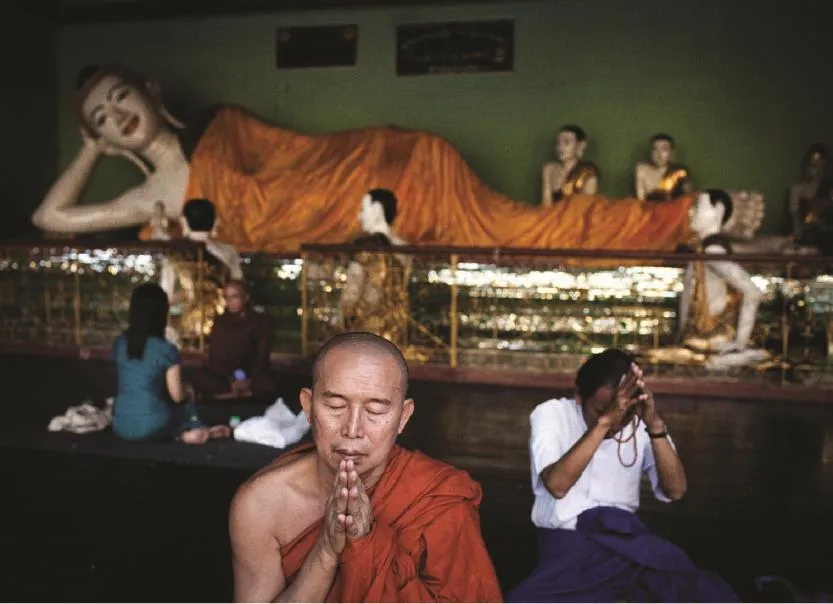

上:祷告摄影/Drn/南方都市报谭伟山/CFP

“只有对重要人物才打开,”他说,“如总理,国家的元首。”

“哦。”我研究着雕像,说了我的情况。Kuthala想了一会儿,随即去取钥匙。

他就让我坐在会客厅外的台阶上。没有锁门,他进去拿出了一尊雕像。他拿着雕像,叫我祈祷。然后他把雕像放在我头顶开始背诵经书上的语段。我的眼中溢满泪水,迷失在时间之中。

大地棕褐而焦渴,小片的仙人掌提供了仅有的绿色

尽管中部缅甸的干旱地区,是这个国家人口最为集中的区域之一,却只有不到30英寸(76厘米)的年降水量。大地棕褐而焦渴,小片的仙人掌提供了仅有的绿色。每天气温至少高达115华氏度(46摄氏度),任何一点风都会吹起阵阵灰尘。

在这几乎不能保持水分的环境下,我唯一的遮荫物就是那4英寸(10厘米)宽的帽檐。在我划船时,满载伐下的古老柚木的驳船队如大海兽般向我涌来。而树能在此环境下生存下来,简直就是个奇迹。经过无数村镇,这条河出现了长达几英里未经处理的污水带。

当我的小艇穿过漂浮着排泄物的河段时,我的记忆鼓舞了我。我想起在密支那附近小镇遇到的当地妇女Than,她35岁,正盘腿坐在布满岩石的岸边。她那瘦而有肌肉的前臂被阳光沐浴上咖啡般的棕色光泽,细腰上缠绕着肮脏的纱笼。她一整天,都在举起身前一堆岩石上的木槌,把岩石敲成半块,再敲成四分之一,以卖给修路人。

她两岁大的儿子,挺着鼓胀的肚子,赤裸着站在旁边;3岁和12岁的两个女儿则在帮忙聚拢石块。我问她做这工作多久了。“十年。”她说。声音中没有任何痛苦。只是把锤子砸向新的石块。

下:缅甸正在从神秘走向开放摄影/ChinaFotoPress/CFP

从1996年起,缅甸政府发起了鼓励旅游的运动,但西方却对到这个国家旅游存在很大争议。素姬反对这一提议,认为旅游为政府压迫提供了资金;其他流放的缅甸人则认为,旅游为当地人民创造了更多工作机会,并把国内情况提供给外国人。

我刚到缅甸不久,在仰光与一位陌生人搭同一辆出租车。这位陌生人突然跟我谈论起他对素姬的支持,以及他对这个国家军队政权崩溃的期望。人们似乎需要找人倾诉,向任何人,当然包括来自这个国家以外的人。告诉世界一个被深深隐藏的苦难,没有记录下任何文字,我却发现自己更多地成为了一个目击者而非旅游者,来审视这个国家。

当我在Myitkangyi的小村庄把小艇拖上岸时,孩子吃惊地聚集在附近。当我走向他们时,他们随即尖叫着跑开。我想象自己看起来的样子,戴着丛林帽和太阳镜,脸上涂满白色的防晒香木粉。我尽量恢复原来的样子。

一个孩子独自留下了,他大概3岁,走路还蹒跚不稳。从躲在船后一个稍大男孩的叫声判断,他还没有要躲避一个乘小艇到来的陌生白人女性的意识。在我转身的时候,那个稍大的男孩突然跳出来抓住小孩,把他拖到安全的地方。

孩子们看起来都瘦得皮包骨头。联合国儿童基金会报告说,缅甸5岁以下的儿童32%都营养不良。我从背包里拿出一包糖分给孩子们。

缅甸是著名的佛教国家,全国85%以上的人信奉佛教。清晨和傍晚,佛经声响彻仰光全城。摄影/ChinaFotoPress/CFP

“我是爱好和平的。”我说。一个成年人过来,鼓励孩子们拿糖块。不久,我的包就空了。

Myitkangyi是个淳朴的村庄。这里没有电或自来水,没有机车,也没有电话或修好的公路。人们住在稻草搭建的吊脚楼中,唯一的地面交通工具是牛车。和沿河的大多数村庄一样,这里自给自足,有自己的铁匠、木匠和修造车辆的人。

我把帐篷搭在通向村庄的沙滩上,大人们在四周徘徊,蹲下来研究我达几个小时。当我在船里吃晚餐时,风声传开了。很快聚集起一大堆人,当我打开一罐可乐时,他们发出相同的叹息,呼喊说我是否掉了什么东西。

当地渔民较为习惯外来者。一些科学家最近曾到过这些小村庄,目睹了一个不寻常的仪式:用海豚来帮助捕鱼。对42岁的渔民San Lwin来说,这没什么大不了,他次日清晨向我演示了怎样操作。在他16岁时,父亲就教他怎样靠海豚来捕鱼,这个技能代代相传。

Lwin那被太阳晒成青铜色并布满皱纹的脸,在他关注银色波浪中海豚鳍的踪影时,显出了某种崇敬的神色。“如果一只海豚死去了,”他说,“对我就如同母亲去世了一般。”

“我想买下那鲶鱼。”

我们到达Lwin所说的海豚聚集的河域。被列为极度濒危的伊洛瓦底海豚,只剩下70余只,每只都有自己的名字。Lwin和其他人用小而尖利的棍子敲击所乘小艇的船身,并发出尖锐的“cru-cru”声。几只灰色的身体在阳光下闪烁,在水中向我们拱来。一只身旁有幼崽的雌海豚从气孔中大声地喷着空气。

“Goat Htit Ma!”Lwin叫喊道,微笑着指向她。“她在叫我们呢!”Goat Htit Ma已经和他们一起捕鱼30年了,Lwin说。

渔民们拍打着双桨,告诉海豚,他们想一起捕鱼。一只海豚脱离集体,开始在一个大半圆中来回游动。它潜回水中,又出现在离我们的小艇约10英尺(3米)的地方,它的尾部急切而迅速地摆动。Lwin兴奋起来,向海豚尾部出现的水域洒出前部加重了的网。网在空中如一只巨大降落伞般散开,迅速沉入水中。当Lwin慢慢拉网时,无数银色的鱼在网绳上拍打着。Lwin说海豚会吃掉任何漏网的鱼。

我们跟着海豚到河的上游。在那里,我们经过了一些渔民沿河撒下的刺网。这对伊洛瓦底海豚来说是最大的威胁:长长的网延伸到整个河域,以捕捉到任何经过的东西,包括海豚。

渔民朝我们喊话:“你想看看大鱼吗?”他们问。他们打到一条6英尺长(2米)的“nga maung-ma”,或称鲶鱼,其头有一英尺半宽(0.5米),巨大的须有3英尺长(1米)。橙白色的身体,点缀着黑斑,在阳光下闪烁着光芒,真是造物主的杰作!明天他们将把鱼带到曼德勒卖掉小赚一笔:45000缅甸元或相当于55美元,大约是缅甸人均年收入的四分之一。

当我们开始再次追随海豚前进时,我让Lwin等等。

“我想买下那鲶鱼。”我说。

那些布下刺网的男人对我的想法嗤之以鼻,但当我拿出45000缅甸元时,他们把鱼递给了我。我计划到河对岸最深的河沟,这样就可以把鱼放生。

几个世纪以来,居住于河边的佛教僧侣们都很珍视这些巨大的鲶鱼。在德贝金附近的寺院,和尚们告诉我,他们在雨季时亲手喂养这些巨大的鲶鱼。

而现在,Lwin,一个佛教徒,极力拥护我把鱼放生的计划,特别提醒我将得到的功德。但我突然想,救鱼性命的想法很简单,我只是不希望这个巨大的橙黄色家伙死掉。

沿伊洛瓦底江居住有无数的神灵,崇拜它们成为一件重要的事情。我用一种懒惰的方式完成了剩下的旅程。乘坐汽艇,我在一个名叫Thar Yar Gone的小村庄停下,为了参加一个敬神的节日nat-pwe。

在巨大的茅草屋里,音乐家在一群闹哄哄的旁观者前面,大声地演奏着狂乱的音乐。屋子的另一侧尽头,一个高台上放着几个木制雕像:nat,也就是神灵的雕像。我穿过人群进入高台下部,一个美丽女人介绍自己叫Phyo Thet Pine。她是个nat-kadaw,字面意思为“神灵的妻子”:一个半超能力、半萨满的表演者。

只是她不是女性,她是男的,一个异装者。她涂抹着鲜红的唇膏,描画黑色眼线,两颊装饰着一些粉末。由于乘牛车来到这个村庄,我汗涔涔的手臂和脸上布满了污渍。在Pine精心化妆出的女子气质前,我感受到了强烈的自我意识。我捋顺头发,微笑着为我的出现道歉,并握了握Pine那双精心护理装饰了的手。

对nat的崇拜,是缅甸古老的万物有灵信仰。在11世纪,阿奴律陀王把小乘佛教规定为缅甸的主要宗教。当他试图消除nat崇拜时,考虑到对超自然的信仰是不被佛家经典所接受的,反而被认为无意义,于是他决定保留神灵崇拜,正式建立了供奉有37尊神灵的万神殿供人敬仰,并以他们作为佛祖的随从。结果,缅甸许多佛教寺庙现在都有自己的神、罪体系、神圣场所,皆与主佛塔相联系。

尽管人们也信仰法定的万神殿以外的神,但万神殿中的37尊雕像,仍享受了最尊贵的地位。有舞蹈演员、歌手和音乐家组成的游行队伍,重现人类关于神灵喧闹生活和暴力致死的故事。但nat-kadaw不仅仅是演员,他们相信神确实进入了他们的身体并支配他们。每个神都有完全不同的性格,要求服装、装饰和道具的不同。有些神可能是女性,因此那些男演员则穿着女性的服装;另一些神灵则是勇士或王,需要特殊的制服和武器。

对大多数缅甸人来说,生为女性而不是男性是命运的惩罚,暗示着前世在地狱中有过违背道德的行为。许多缅甸妇女在寺庙留下供奉时,都祈祷自己能转世为男性。但如果生为同性恋,则被认为是最低级的转为人世。

我只能猜想,这给缅甸的男同性恋留下了多少心理的阴影。但这也许解释了为什么有那么多男性成为nat-kadaw。他们因此在社会中,获得了一定的权力地位和声望。否则,他们是受社会所鄙视的。

他上过仰光的文化大学,学习37位神灵的舞蹈。为掌握这些技术,他花了近20年。

Pine,是他所在演员队伍的头,表现出一种帝王般的自信。他的皮箱装满了化妆品和五颜六色的服装,使高台下的空间看上去像个电影明星的更衣室。他说自己15岁时就成为了正式的nat-kadaw,整个青少年时期都在村庄间游行表演。他上过仰光的文化大学,学习37位神灵的舞蹈。为掌握这些技术,他花了近20年。现在,他33岁了,拥有自己的演出团队,一次为期两天的节日能挣到110美元。以缅甸的标准,这是一笔可观的收入。

他描绘眼线勾勒出眼睛,并在上唇上面画出精致的胡须。“我准备扮演Ko Gyi Kyaw。”他说。那是一个因赌博、酗酒和通奸而臭名昭著的神灵。

观众们喝着谷酒,嘲骂叫嚣着让Ko Gyi Kyaw展示自己。一个身穿绿色紧身裙的男性nat-kadaw开始歌颂神。音乐家们制造出刺耳的声音。突然,从高台下的一角,跳出一个看似狡猾、留有胡须的男人。他身着白色丝绸衬衫,吸着香烟。观众发出赞许的轰鸣声。

Pine的身体随音乐舞动,手臂抬起,双手上下拍动。他的动作有节制地突然收放,如同他随时可能陷入狂乱一般。当他以重低音向观众说话时,听起来与我刚才与之对话的男人截然不同。“去做善事吧!”他训诫众人,向他们抛洒着钱币。人们弯腰拾钱,无数身体彼此推挤撕扯着。但这样的混乱很快被打断了,撕碎的钱币如五彩碎纸散落满地。Ko Gyi Kyaw走了。

这还只是热身。音乐在几个演员宣布真神附身的仪式时,达到白热化。这次,Pine从观众里抓住两个女人:茅屋主人Zaw的妻子和她的姐姐。

他递给她们一条拴在杆上的绳子,命令她们用力拖拽。就在受惊的女人这么做时,她们翻着白眼浑身发抖。如同被巨大能量进入般,她们颤抖着开始惊惶不安的舞蹈,扭动着、冲撞着走入观众群。两个女人看来根本不知道自己在做什么,每人拿着一把大砍刀在神坛上重重地跺脚。

她们向空中挥舞着大刀,就在离我几步远处跳舞。就在我考虑最快的逃生路线时,她们倒下了,呜咽喘息着。nat-kadaw跑去安抚,而女人们则迷惑地盯着观众。Zaw的妻子像大梦初醒,说自己不记得发生了什么。她的脸看起来很憔悴,身体精疲力竭。有人把她领开了。

Pine解释说,女人们被两个神灵附了身,今后先祖的守护者将保护房屋的主人。作为屋主,Zaw带出自己的两个孩子“供奉”给神,而Pine念诵祈祷文保佑他们幸福。仪式以向佛祖祈祷结束。

Pine下台换装。重新出现时,他穿了黑色的T恤,长长的头发在头后扎起,开始收拾他的东西。酒醉的观众尖叫着嘲笑他,可Pine却不动声色。我想,到底是谁在可怜谁。第二天,Pine和他的舞者们将带着一小笔财富离开Thar Yar Gone。同时,这个村里的人们也将继续寻找他们河边的生存方式。

一个戴眼镜穿着很好的男人正冲我皱眉。我在伊洛瓦底江最后一个主要村镇的船坞上,在这个三角洲地带,绿色植物已经取代了旱区的沙漠灌木。河岸边停满了模仿热带景观而漆成五颜六色的柚木船。但我们遇到一个问题。有人忘了在我的特殊通行证上签署毛淡棉遵(Moulmeingyun)这站。所以我在这里算非法居留。大部分三角洲地区是禁止旅游者进入的。难道我要在仅需一天时间,就可以完成近1,300英里(2,100公里)的伊洛瓦底江之旅时打道回府吗?

缅甸八月的江河上空,美丽的虹。 摄影/Olivier Matthys/CFP

Eya村,伊洛瓦底江上的最后一座村庄

我和Jiro已接触了很长时间,能够知道他什么时候变得紧张。他直直地站着;为表示尊敬,甚至有些卑躬屈膝。我这才严重地感觉到,自己的旅程已经变成让每一个人头痛的问题。新婚的喜悦从Jiro脸上消失了,取而代之的是焦虑和精疲力竭。

我们被告知今晚不能在伊洛瓦底江畔扎营,但可以住在镇里的招待所。我们别无选择。我们很快到达那里,接待员引领我进入一间水泥墙面的四方房间。房间里热得令人窒息,散发着阵阵尿味,床单上布满了血迹和污渍。

我坐在床边,等待Jiro向警察说明情况。过了一会儿,我忍受不了闷热出了房间,我刚到街边,接待员就追上了我,喊着我必须回到房间。回去以后,我发现一个面目狰狞的男人坐在我门外一把椅子上,盯着我。显然,我再不能离开房间了。

我正试着接受旅程将在毛淡棉遵结束,可当地政府莫名其妙地改变了想法:他们允许我一直走到海边。黄昏前,我们乘汽艇全速前进,身后的小镇没入黑夜。当河流还剩最后几英里时,纯净的橘黄色太阳在红树林湿地和丛林上升起。我们经过的村庄,人们簇拥在我周围,迫切地想知道我是谁,我都到过哪里。孩子们合着手掌,虔诚地接受着我分发的糖果。

我们继续前进,突然河流奔腾进大海。阳光照在旋涡的水面上发出耀眼的光芒,我的温度计显示为119华氏度(48摄氏度),这是我旅程中最热的一天。太阳是如此巨大,就像整个白色的天空即将倒塌。我们慢慢地踱向远处一小块矗立着金色佛塔的陆地:Eya村。这是伊洛瓦底江上的最后一座村庄。

我们停泊在白色的沙滩旁,我眼中伊洛瓦底江的景色换成了安达曼海蓝绿色的波涛。棕榈树在微风中沙沙作响,独木舟点缀着水面。那里,男人们正跳入水中采集扇贝。扇贝是Eya村最大的经济来源,它们比肉类贵十倍,每10磅重(4.5英镑),卖给养鸡农场作饲料,能净赚相当于12美分。

我在Eya遇到的所有人,无论老幼,都说他们从没见过白人。他们从茅草搭建的吊脚楼上爬下来,仔细端详我。他们曾见过一个中国人几次,他们说。但是,从没见过像我这样的人。

尽管缅甸的海岸线因2004年的海啸而大大扩展了,Eya村的村民告诉我,那场海啸确实波及到了他们的村庄。一位老妇人睁大着眼睛,向我描述当时巨大的波浪袭来,村里每个人都逃往内陆。“但是没有人死亡,”她说,“佛祖保佑着我们。”

当我步行穿过村庄时发现,窄小的陆地完全暴露于大海。我开始怀念伊洛瓦底江上的安全,尽管有酷热和起伏不定的心境,我仍觉得那是整个旅程中最安全的地方。

“我们生活得很幸福,”那位妇人说,“我们能从伊洛瓦底江和海洋中获得钱财。”

而且,他们也有一个特殊的工作:Eya村的居民接住顺流而下、经过长途旅行的搭载Shin U Pa Gota雕像的竹筏,把雕像放在村里一座专门的庙中。也许Shin U Pa Gota自己也不想进入大海。

我也不想。我准备好回家了。我登上汽艇,返回了伊洛瓦底江。