盲人摄影师

2011-05-14刘炎迅

刘炎迅

盲人也能拍照?盲人为什么要拍照?“希腊人曾经说过,仅仅用眼睛是无法看到那些看不见的东西的。只有盲人才知道要用心去看世界”。正如一位盲人摄影师所说:“我想记录的不是我看不到的画面,而是我心中的想象。”

照片上除了一个闪着橘黄色暗光的“6”字,别无他物,这是一部电梯上的指示楼层的符号。

旁人来看时,大多不明就里:“这算是什么?”

作为当事人,孙志远当初拍下这幅照片,却想了很多,“这算我的生活,我抓住了它。”他戴着眼镜,不留意很难发现,他的目光与众不同。

“我是个视障人。”孙志远说。

所谓视障人,从严格的医学解释来说,是一种定义复杂且范围广泛的眼睛疾患,也就是通俗而言的“盲人”(全盲或者半盲),具体到孙志远身上,他属于低视力者。

孙志远并非天生如此,小学时,他不过有些近视,5年级时,酷爱运动的他突然左眼视网膜脱落,短短一个月,他左眼的视野不断缩窄,最后失明。半年后,他的右眼也坏了,视力不到0.01。

外面世界大门轰然关上,只留下一条细缝的微光,这是如今孙志远对世界的感知。那个闪光的“6”字,是他工作时所在的楼层号,于这个青年而言,就是“生活”。

从2009年起,孙志远和一群盲人一起,参与了来自英国的一场非视觉摄影的培训,从此,他们端起了相机,他们也更自信,自己有这个能力抓住生活的光。

盲人怎么拍世界

成为视障人的那一年,孙志远刚12岁,彼时“失去世界”的少年不会想到,多年以后,作为“盲人”的自己,还能端起相机,“重新看这个世界”。

孙志远一直是北京“1+1声音工作室”的成员,这是一家以视障人(或盲人)为主体的残障人士自我组织的公益机构,平时主要通过广播,发出自己的声音,试图与健全人之间搭建沟通桥梁。视力不行,就用声音来表达沟通,这也是合乎常理之事。

2009年时,工作室的几位负责人偶然在新闻中看到,英国有一家公益机构——Photo Vioce,长期从事的是盲人最没法做到的事——盲人摄影。“1+1声音工作室”的创始人傅高山后来了解到,“盲人摄影”起源于英国,其目的是为了寻求通过影像语言来搭建盲人和正常人之间的沟通桥梁。

傅高山认为,这是个非常独特且有创意的方式。于是,工作室在另一家长期有合作往来的关于盲人群体的公益机构——英华盲人教育基金会的协助下,与英国方面取得联系。

是年5月,从英国来了两名培训师。傅高山率团队成员参与了第一次培训体验。团队8人中,2人为全盲者,6人为低视力者。傅高山也属低视力患者,因为眼球振颤,他看到的所有东西都只有轮廓。

事实上,盲人摄影,是一个合作完成的工作。一般来说,志愿者和盲人,两人一组,志愿者也都是受过专业训练的人,他们与盲人一起,确定拍摄主题,一起去寻找表现方法。盲人很多时候想拍摄的,是一种对世界的私人化的认知感受,说白了也是一种想象,有时很抽象。

比如孙志远的那个“6”字。这是他工作和生活的楼层,是内心对于世界最直接最亲密的一个想象之地,他想看到它。

那天拍摄时,孙志远拿着相机,摸索在楼道里,通常在这样光线昏暗的熟悉环境,盲人比身旁的志愿者活动更自如些,进了电梯,摸到6,按下,然后等了几秒,电梯叮咚一声响,他迅速双手举起相机,紧贴在脑门上——这是盲人控制相机简易可靠的方式之一,可以保证相机更稳、位置更正,在志愿者的提示下,调整自己与“6”之间的距离和高度,然后按下快门。

在电影《证据》(Proof)中,盲人摄影师马丁证明了一个理念:“当你是盲人时,你无法看清周围的世界。而当你是盲人并且是摄影师时,你就更需要向世人证明你颤抖的目光中,并不扭曲的无限视界。”

2011年6月2日,阳光很好,孙志远坐在6楼亮堂的办公室里,告诉《中国新闻周刊》记者,摄影这件事,让他这样的盲人建立了一种信心,“毕竟在以前,盲人拍照片这事儿,在很多人看来挺不靠谱。”但如此看似不可能完成的事情,现在也能“拿下”,还有什么事情不敢去尝试呢?

工作室的另一位负责人解岩也对《中国新闻周刊》说:“盲人摄影,了解空间结构,事物的比例,透视关系,甚至地平线的概念,这些都能让一个盲人感到更丰满的感知这个世界。”他说,更关键的是,让盲人端着相机走出去,到日常生活的现场里,这事儿让盲人与普通人有了一个对等的交流和接触的平台。

他说,曾和外国一位残障工作者交流,对方问,为何在中国的大街上很少看到残障人?有人会觉得,那是因为中国的无障碍设施太不健全,阻碍了盲人的出行,而很多接受提问的盲人则更愿意强调,“是一种观念的约束,一方面是健全人‘他者的眼光,一方面是盲人自我的约束。”

正如多年来一直探索盲童“如何用画面表达他们心里看到的世界”的美国视觉艺术家托尼·德(Tony Deifell)所说的,“所有的障碍都是在人的脑子里。”

“他者”的目光

在第一次体验培训中,孙志远是8名视障人中视力最好的。他曾经看过这个世界,还留有颜色和光影的记忆,而对于先天失明者,让他们拿起相机重新打量世界,对空间、比例、颜色、地平线、角度、延伸的概念都难以理解,他们显得很慌乱和局促。相机都发到了盲人的手中,他们通过触摸了解闪光灯、自动档和镜头,依靠声音判断开机、关机和聚焦。拍照时他们有时会忘记相机的状态,就只能关机再开机。

“就像我当初一下子失明那样不知所措。”孙志远说。

所以在这时,作为志愿者参与的健全人,需要给盲人一个“肩并肩”的支持。而来自英国的培训师则试图调动他们各自的想象力,先给他们每人听两分钟音乐,音乐一停,培训师让每人说说,各自都在音乐里“看到”了什么。

孙志远听的是一段拉美曲风的歌,由缓慢渐而欢快,他说,起起伏伏的音乐让他满脑子想的是一个画面:“傍晚,暮色昏黄,罩着一棵大树,树下坐着他和几位朋友,大家在闲聊,有一人开始讲他去拉美冒险的故事。”

每个人听完曲子,想到的画面都不一样,先天失明者想到的,大多画面模糊,听他们的描述,仿佛看一张印象派绘画。

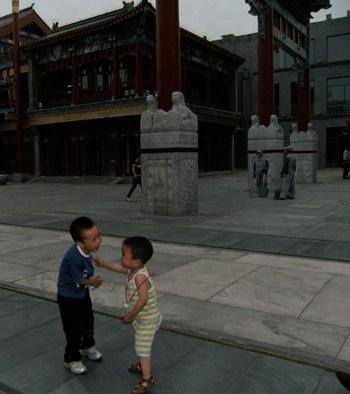

然后,培训师说,每人都用相机去表现与听音乐时相似的情绪和画面。一旁的志愿者于是会不断用语言告诉盲人四周的景观如何,一起去寻找合适的拍摄对象。此时,“主观性的语言”不能用,比如“漂亮”“明亮”“鲜艳”“漫长”“广阔”等词儿,先天失明者无法理解这些词义,志愿者通常需要拉着盲人的手,一边讲述,一边去触摸,这是他们熟悉的方式,“更关键的,这样能让盲人和健全人建立安全亲近没有隔离感的交流感觉。”孙志远说,在日常生活里,这很缺少,盲人永远是“他者”,有时他偶尔去一回肯德基,或者别的公共场所,总能隐隐约约感到身边的异样目光:“怎么盲人还吃肯德基?怎么盲人还……”只有在豆瓣网上与别人交流摄影心得时,没人会因为他是个盲人而另眼相看,孙志远才真正觉得“我们之间没有差别”。

除了志愿者的语言引导,盲人摄影时,很多会依靠自己的鼻子和耳朵。

学员杨清风听到风吹过树叶的声音,他很感兴趣,这是每天都能听到的声音,如此熟悉,但风是什么呢?他想拍一张照片,看看风的形状和颜色。

而另一位学员李彦双,则一直对水很好奇,她是个低视力者,看到的一切都只是昏暗的轮廓,当自来水龙头打开时,哗哗流淌的水流带着下坠的力量,冲击在手掌上,但抓不住留不下,她不能仔仔细细去端详,而对于缓慢滴落的水滴,她则几乎看不见。

于是她在志愿者的协助下,拍了半个小时,只为抓住水滴离开水杯的那一瞬间,这张照片上,右上角是半只水杯,一滴水挂在杯底,行将下落,往下便是一只大手,那是志愿者的手,这既是完成构图的元素,也是帮助盲人李彦双看到那滴水大概位置的坐标。

还有些盲人,和志愿者一起走在室外,忽然听到高压水枪迸射到树干的声音,然后触摸到溅起的水花,于是就拍下画面,“这就是撞击,世界无时无刻不存在的状态。”那位盲人说,这也他们盲人与这个世界的一个写照。

解岩说,盲人摄影训练,从静态人物的拍摄,到动态位置的拍摄,锻炼的是盲人对周围的感知能力,即便不再摄影,他们以后也能更好地与这个世界接触。

当然,摄影的过程也暴露出了盲人对于很多生活常识的欠缺,因为很少有人会意识到应该向盲人传递健全人的思维,去铺通盲人和健全人沟通的路径。

比如有人想拍“烫”,因为他每天摸着被太阳晒得发烫的天桥栏杆,印象深刻;有人则想拍飞鸟,因为经常能听到鸟叫,但他们并不知道,鸟的飞行是怎样的,不知道有多高,不知道他们与鸟之间有什么阻挡物。还有人想看到给树木浇水后,树木是什么样子,会和人吃饱饭一样兴奋吗?

为了让盲人们看到自己的照片,还需要图形转化技术的支持,将普通的照片转变成凹凸触摸版。采访中,孙志远拿来一堆这样的照片,大多是灰色的底子,深深浅浅印着灰白色的轮廓,他拉过记者的手,一起去摸那些照片,“你看,这就是我的6,那个是小李的水滴……”

不过,这样的盲文版照片还是有局限,很多较为复杂的照片构图,就不太容易展现细节,孙志远他们说,但愿将来能有更好的技术,帮助盲人看世界。

孙志远他们曾在北京、广州等地展出了盲人的摄影作品,很多人来看,反响很好,这让他们开心,“我们拍照片,自己开心,健全人来看,也能了解我们所思所想,不同人群之间交流对世界的认知,彼此都是对方的‘他者,‘他者的目光彼此都需要了解。照片是一个很好的媒介。”

生活的滋味

在中国,盲人摄影还是个新鲜事物,而在国外,早已发展很久,出现了像Eckert这样的世界知名的盲人摄影师,也出现了很多教盲人学习影像语言的专业培训机构。

世界卫生组织估计,全世界有盲人4000万到4500万,低视力者是盲人的3倍,约1.4亿人。中国每年会出现新盲人大约45万,低视力者135万,即约每分钟就会出现1个盲人,3个低视力患者。到2020年,我国视力残疾人数将达到5000余万。

这么庞大的人群,需要给予更多的关注。其实,随着认知度的不断提高,更多人开始参与进来。

比如“盲童光影”项目,它是“益暖中华”——谷歌杯第一届中国大学生公益创意大赛的决赛优胜项目,组委会收到来自多个学校团队的申请,已有三个团队获选并进入执行阶段,分别为云南楚雄师范大学团队、东北大学团队、广西工学院团队。这个项目将会影响更多的大学生,他们是这个社会将来的中坚力量。

在中国,还有一些盲人也在各自尝试着,比如上海第二医科大学音乐教师金威,他的视力只有0.08,被确诊为盲人。他的作品,曾在全国残疾人摄影比赛中获奖,并曾在摄影界知名杂志《大众摄影》等刊物上发表。

“如果我想拍摄日出,我就用心体会太阳在我身上的热量;如果我想拍摄石头,我就用心触摸它,在拍摄以前感受它的角度。”金威说,“面对常人所忽视的生活细节我会落泪。能够看到,对我来说,就是一种奢侈。”

海伦·凯勒曾经说过,“我的身体不自由,但是我的心是自由的。”无论孙志远还是金威,他们都对这句话感触良多,“身为盲人,要给自己自由,不能自我禁锢。”

“我的尼康相机就是我的眼睛。每一次快门按动,闪光灯闪烁后,我都觉得是找回了一缕我错过的阳光。”这段话出自于意大利盲人摄影师杰苏阿尔多布法利诺的小说中的人物之口。

在接触盲人摄影培训之前,李彦双都喜欢让别人给自己拍照,却没有勇气给别人拍照。

现在,她变得大胆自信,她会经常拿相机四处拍,比如大栅栏的老屋,故宫里的屋檐兽头,“一些平时看不清的,拍下来细细看,把这个世界看得更清楚。”

她现在是一个6个月孩子的母亲,每天她都会抓拍宝宝的生活细节,记录孩子的成长,“原来我的世界只是个轮廓,现在变得立体丰满了,活得更有滋味。”

“尽管我失去了我的视力,但我没有失去我的视觉。”一位盲人摄影师说:“当我举起相机,我想记录的不是我看不到的画面,而是我心中的想象。”