构建常识:革命前的民智大开

2011-05-14刘婉媛

刘婉媛

中国人从笃信四书五经的传统思想,到接受现代公民教育的洗礼,从兴办新学,到废除科举,到新式教科书横空出世,到取消小学生读经 直至最后,新锐思想最终颠覆了满清王朝

宣统三年,即公元1911年。年初,摄政王载沣在召见庆亲王奕匡力时,如此面授机宜:“整顿教务、清理财政为当务之急。”面对摇摇欲坠的天下、日薄西山的朝廷,满清王朝的达官贵人们在为最后的努力苦思良策。显然,执政者认为,除了混乱、腐败的财政以外,导致他们衰败的另一重要因素是教育问题,从更广的意义上说,即是民众的思想基础。若要力挽狂澜,亟需从教育入手。

于是,学部尚书唐景崇接到旨令,成立了“中央教育会”,任命张謇为会长,张元济、傅增湘为副会长。那一年的6月,辛亥革命暴发前的四个月,一次旨在“教育改革”的“中央教育会议”召开了。

在这个为时40天的会议上,新旧思想激烈对撞,元老新秀吵作一团。除了办学经费以外,矛盾冲突最尖锐的,莫过于“男女同校”和“小学不再设读经讲经课”两个问题。尤其是后者,在一些守旧的官员名仕们看来简直是大逆不道。废除科举已经6年,至今依然惊魂未定,现在居然还要孩童们放弃读四书五经了?

于是,有人在会上痛哭流涕,说小学生不读经,就要亡国了;有的人则在会上逐条念《历代圣谕》中关于读经的上谕,痛心疾首……

只是,历史走到了当日,保守派已然失势。尽管唇枪舌战,但多数人趋于认同革旧迎新。事实上,守旧和革新、倒退和进步,两大主题的纠结贯穿了戊戌变法之后晚清的最后十年。以文教这一最能体现新旧思维碰撞的领域为例,中国人从笃信四书五经的传统思想,到接受现代公民教育的洗礼,从兴办新学,到废除科举,到新式教科书横空出世,到取消小学生读经……直至最后,新锐思想最终颠覆了满清王朝。

张元济见证了这一切。这位因为戊戌变法失败而被革职的官员,从官场上隐退后便投身于出版和教育事业。无论是对清廷,或者对仕途,这位不苟言笑的名仕已是意兴阑珊。不过,和当时的许多士绅一样,他多少怀有君主立宪的思想与情怀,并未料到清廷的灭亡会来得如此一泻千里。辛亥那一年,张元济44岁,他接受了“中央教育会副会长”的任命,并在年中主持召开了“中央教育会议”。大会在吵吵嚷嚷中达成了12项决议,包括废止小学生读经讲经课。只是,决议尚未实施,革命已接踵而至。

前清朝“总理衙门章京”下海

对于光绪二十四年(1898年)四月二十八日光绪皇帝下谕召见了张元济。

31岁的张元济时任总理衙门章京,六品官。清廷规定,皇帝只召见四品以上的官员。因而,光绪皇帝要见区区一名六品官员,在当时相当罕见。这位年轻、富有理想的皇帝,是怀着“不拘一格降人才”的心情,想与一位具有维新思想的年轻人谈论关于改革的话题——仅在四天前,光绪帝刚刚下了《定国是诏》,宣布变法,试图推动政治体制的变革,将中国推向君主立宪的现代化道路。

四月二十八日清晨,张元济一大早就来到了颐和园的西苑朝房等候传唤。未料到,他在那里遇到了等着向陛下请训的荣禄。张元济后来回忆说,他当时的心情就像是“维新的清晨遇到了一只乌鸦,坏兆头。”而在与皇帝长谈之后,张元济五味杂陈的心情里,最深刻的印象是,陛下“有心变法,但力似未足”。

诚如张元济所言, “天心虽转,时尚未来”,戊戌年这一场晚清王朝最后一次政治自救的尝试,持续了103天就草草收场了。君主被幽禁,维新派人士或被杀或出逃,张元济还算幸运,在等着坐牢杀头的时候,得到了李鸿章相助而免于一死,最后得到的惩罚是革职永不叙用。在李鸿章的推举之下,张元济前往上海,在洋务派中坚人物、南洋公学督办盛宣怀的安排下,在该校筹办译书院。

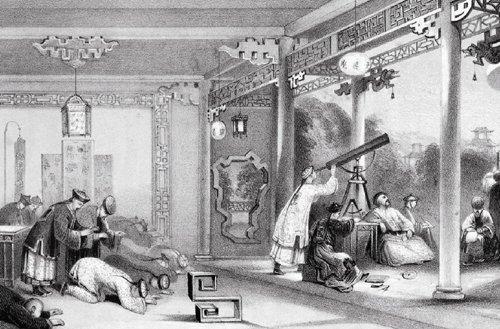

洋务运动兴起后的西风东渐,使越来越多的中国知识精英认识到,要将积贫积弱的中国带往现代化道路,必须打破陈规,向西方学习。和当时许多进步人士一样,张元济一直主张以西学开启国民心智,并将翻译西方典籍视为“鼓动人心”的重要手段。

当时,译书的品种还相当片面单一。鸦片战争之后、洋务运动兴起之时,以为中国一切都比外国强,只是武器不如别人,因而当时所译书籍多是有关制造船舰、枪炮及其数、理、化理论基础。到了甲午战争之后,又觉得何止是枪炮的问题,于是许多关于法制、史书的译作又纷纷出炉。到了19世纪末,中国的翻译书籍约近千种,但多为针对具体问题,而西方那些对人类思想具有颠覆性意义的人文思想著作,尚未踏足中国。

直到有了严复。这位清末的资产阶级启蒙思想家,在留学英国回国后积极倡导西学的启蒙教育。他首先完成了译作《天演论》,用曾经极大影响过西方世界的“物竞天择,适者生存”的思想,号召国人救亡图存,令当时的中国思想界振聋发聩。

张元济与严复惺惺相惜。这两位同样灰心仕途的前中央官员,已将事业心转到文教和启发民智之上。张元济主持南洋公学译书院之后,向严复提供“谁也给不了的高额稿费和版税”。此番合作的第一个大手笔,就是翻译出版亚当·斯密的著作《原富》。这本堪称资本主义重要基石的著作,通过史实论证,最好的经济政策是自由的经济政策。之后,张元济又组织出版了严复翻译的《论自由》《法意》等等,系统地将西方古典经济学、政治学、自然科学和哲学理论著作引进中国,这些译作无疑成为一代中国精英的资产阶级思想启蒙,为日后的反封建斗争提供了理论武器。

“最新国文教科书”令洛阳纸贵

戊戌变法的一个重要内容,便是文教改革,废除八股取士制度,改行“策论”取士,但保留“四书”“五经”内容;改旧式书院为新式学堂,兼习中学、西学。维新变法尽管失败,但改革的种子已然萌发,文教变革在重重阻力中艰难前行。

历史走到1905年,观照西方的文化教育、科学的进步,有识之士发出“科举制度非改不可”的呐喊,最终令清廷不得不作出了一个被史学家们视为“新旧中国分水岭”的决定:废除科举制度。封建帝制通过科举制度施行的文化专制主义崩溃了。“学而优则仕”的传统思想被颠覆,读书人的出路已经不在仕途,他们开始流向军队、商业等等社会的各个领域,许多人日后成为国家的反叛者。也有相当一部分知识精英选择出国深造,日后回到祖国成为“反封建,建共和”的重要力量。

废除科举的另一后果,就是启动了现代教育制度,新式学堂如雨后春笋。而新式学堂成立后,课程设置有了变化,四书五经显然不适用于现代教育。

此时的张元济已经离开南洋公学,加入商务印书馆,主持编译所。在废除科举之前三年,清廷先后颁布了《钦定学堂章程》和《奏定学堂章程》,规定了新的学制的教育方法,可谓是废除科举的前奏。在这个教育改革风起云涌的年代,市面上出现了各种新式的教科书,其中有的是教会从西方引进的教科书,并不适应中国国情;有的是由读古书的老夫子们所编,也不合乎现代教育逻辑。于是,张元济与蔡元培决定编一套教科书。

张元济将刚刚从日本归来的高梦旦聘为编译所的国文部部长,负责教科书的编撰。高梦旦在日本考察的时候,认定日本维新成功的根本在于教育,而教育的根本在于初等教育的基础——这一想法与张元济不谋而合。中国的变革所经历的起伏让他认识到,光是培养知识精英对于一个国家的变革与进步是远远不够的,必须“无良无贱,无城无乡,无不在教育之列”,才能提高国民的素质,国家才有希望。

国文教科书由蒋维乔编写,张元济和高梦旦进行修订。这一国文教科书的内容编写完全没有依照学部所颁布的学堂章程,而是根据新学堂的教学需要,制定了更为科学、实用的教学程式。

除了识字、造句、作文功能以外,这本国文教科书注重启迪孩童的心智和品格的塑造。编者在《编辑缘起》中指出,课文材料极力颂扬中华传统美德和悠久文化,但也极力矫正一些陋习,如迷信、缠足、吸食鸦片等等,“务使人人皆有普通之道德知识,然后进求古圣贤之要道、世界万国之学术艺能。”书中没有强调尊孔,没有宣扬作为中国旧道德核心的“三纲五常”,摈弃了“二十四孝”“节妇”等封建价值观的内容。

《大变动时代的建设者——张元济传》的作者汪家熔向《中国新闻周刊》介绍说,当时高梦旦找到了市面上已经出版的所有新版教科书,一一探究其中所有的缺点,共列出了十八条,又拿去找到朋友们充分评说,从内容到排版,都避免再走弯路。比如排版,因为小学生课本课文很短,原来的教科书,会在一页之内排上六七课内容,在商务版的新教科书中,都是对开页上一页排课文,另一页排图片,图文并茂,非常新颖。

这本有违帝国意志的国文教科书在1904年2月13日正式出版,一时洛阳纸贵,商务印书馆的发行所前挤满了争购的人群,首印的四千部在两三天之内即销售一空。《最新初等小学国文教科书》翻印了30多次,发行总量达到一亿册。这套教科书,虽然不是最早的,却甫一出世,就成为最权威的,在辛亥前后十余年中,它占了全国国文教科书发行量的60%,以后人们再编写的新课本,也都是沿用它的路数。

之后,蔡元培、高梦旦、张元济三人又联合编写了《最新修身教科书》。这套旨在品德教育的教科书中,全文不提“忠君”,毫无歌颂皇帝、皇太后的内容,而是开始引入资产阶级的国民意识和民主、平等、博爱等新观念。

谢洪赉编著的地理学教科书,将晚清描绘为“震旦暗晦”的时代,中国人需“睁眼环顾,始悟四洲”。本书重点考察“国政”,称英国是“首创军民共主之立宪政体”国家,而介绍“北美合众国”时则把国政分为“行政”“立法”“司法”三大权。

商务印书馆先后出版的一系列语文、修身、历史、地理等涵盖现代教育各个学科的教科书,无论是内容还是思想上都独具锋芒。它所取得的巨大成功,标志着辛亥革命前的中国,从输入新理学的时代,迈入了构建常识的时代。

“仅言兴学,学不能兴也”

到了辛亥革命的前一年,商务印书馆掌门人张元济花了几乎一年的时间,进行了一次环球旅行。

那一年的二月,张元济戴上发套,掩藏好脑后的辫子,登上了西行的轮船。他取道新加坡、锡兰,经红海和地中海到达荷兰,在欧洲各国进行了为期半年的游历和考察。随后,他又前往美国和日本,在当年的12月从日本回到了上海。

环球旅行之前,在出版和教育领域已经获得杰出成就的张元济,一次次被保举到朝廷的外务部、学部等重要部门任职,但重登仕途已非他心所愿。他最终只是接受了学部的召唤,到北京参与教育制度、章程的起草和修改,但表示“无意在京久留”。

环球旅行归来后,原本只是刻意与朝廷保持距离的张元济,开始对清廷进行抨击,尽管他的言论相对温和。一年的环球旅行让他认识到,“仅言兴学,学不能兴也”,教育、尤其是普及教育是一项国家政策,办学不可能仅仅是有识之士们的独立行为。而清廷空喊了十年“多办蒙养学堂”,在财政拨款上却无所作为,令他只能扼腕兴叹。

在主持召开中央教育会议期间,张元济前去拜会内阁总理大臣、庆亲王奕匡力,提出“移买枪炮钱办教育”的要求。彼时,清未立宪派已经连续发动三次大请愿,要求清廷召开国会、颁布宪法,被清廷暴力打压。在面见奕匡力之时,张元济批评朝廷自宣布预备立宪以来三年间,“所行新政,皆是有名无实”。

和当时许多立宪派人士一样,尽管痛心疾首,但仍未与朝廷决裂,期望用一种相对温和的改良方式,以较小代价来换取民族复兴。可是,一场革命已是箭在弦上。未几,武昌起义的枪声响起,张元济也看着自己曾为之服务的满清王朝走到了穷途末路。