没有叛逆的愤怒

2011-05-14长平

长平

前些日子,朋友去瑞典,遇到一场游行示威。适逢大选前夕,愤怒的年轻人在发表政治演讲表达不满。同样年轻的听众掌声不断。旁边一位中年人对朋友说:“他们啊,生在自由社会,却想死在极权社会。”

这是一个愤青“泄愤”的场景。从这个场景中,我们可以定格出若干个角色:站在舞台中央的演讲者,是慷慨激昂的愤青领袖;在他身边,是持不同政见的愤青,以及看热闹的围观者;更远一点,是对他们的言行不以为然的中年人;然后,是一个作为看客的国际人士;还有没有出场却十分重要的角色,那就是当政者。

青春的喉咙总是在大声疾呼,年轻的热血从来都容易沸腾。在很多国家,如瑞典这样的场景,不过是生活中寻常的一幕。中年人尽管不理解,理解了也不一定赞同,但他还是以一种包容的心态,用一种开玩笑的口气,毫不见外地对一个外国人表达了自己的意见。外国人也并没有因此而被吓住,惊呼洪水猛兽来也,而是觉得有趣。在这里,年轻意味着激情,愤怒代表着勇气。可以说,这是年轻人成长的一个过程,也是社会进步的一种体现。

但是近年来中国的愤青颇不寻常,受到国内外舆论的格外关注。他们让曾经也是愤青的中年人难以容忍,甚至认为他们玷污了“愤青”这个名词,要和他们划清界限,相当愤怒地称之为“粪青”。如果说这些中年人缺乏包容度的话,见惯了年少轻狂的西方人,对中国愤青的言行表现出更多的诧异,甚至感到心惊胆战。显然,当前中国愤青呈现出一种既有别于中国传统愤青,又不同于西方愤青的独特文化现象。

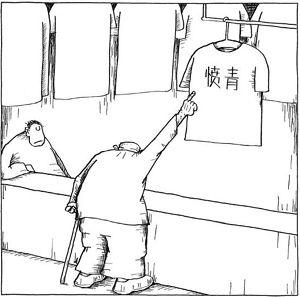

“愤青”在中国成为一个专有名词,并不是指所有心怀义愤的青年,而是指其中的这样一部分人:他们的思维意识形态化,获取信息的渠道单一或者拒绝更多的渠道,把来自教科书上的思维观念当做神圣的信条,对西方满怀敌意,当然他们也对国内的官僚腐败、为富不仁和文化霸权深恶痛绝,却往往用简单粗暴的语言和行为攻击心目中的敌人。他们往往没有足够的正式舆论平台,也对建立这样的平台缺乏信心或不感兴趣,只是钟情于网络论坛或新闻跟帖,多以匿名的形式发表意见。

我并不完全否定当代愤青的价值。他们和前辈或他国愤青共享一种意义,那就是展示了难以遏制的表达欲望,以及对参与社会政治、经济和文化决策的强烈冲动。他们的“仇官”“仇富”甚至“仇专家”,在很大程度上对权势者起着警醒的作用。尤其是在中国的反腐机制不健全的情况下,他们的“人肉搜索”运动,也许能让个别官员在逃过纪委之后,仍然未能逃脱惩罚。

但让这些价值大打折扣的,是愤青们深刻的内在矛盾。首先,他们急于表达,却不会表达。愤怒并不等于粗暴,年轻也不等于无知,但是,很多愤青把这些东西混为一谈,或者说合而为一。无论屈原、李白,还是济慈、雪莱,其实古往今来很多诗人都曾是愤青。他们以忧时感世的愤怒心情,写下了优美而深沉的千古诗篇。奈何今日之中国,愤怒不再出诗人,而只生产脏话,这实在让人感到遗憾。

年轻人求知欲旺盛,学习能力也很强,对信息开放有着天然的需求。但是很多网络愤青表现出来的状态却是学习能力的早衰,且仅满足于教科书上的少量知识。

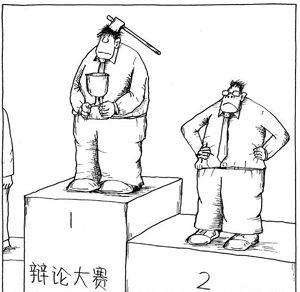

无论是在学校还是在现实生活中,年轻人都没有学习正常发言的机会。课堂不兴辩论,街头更没有演讲。到了网络论坛,他们首先学会的是“潜水”,或者变换“马甲”,这对学习交流显然没有好处。虽然我能理解他们为何使用匿名,但是他们不应该感到心安理得。

这就说到了第二个问题:愤青们缺乏反省的能力。无论对自己的处境,还是对周围的一切,顺从多于反抗,适应多于改变,这与青春的叛逆性格完全相反。举例来说,他们饱受诟病的,是言行中体现出来的狭隘的民族主义情绪。其实他们从来没有思考过,民族主义本身就来自他们要反对的西方文化。甚至他们强烈主张的以民族主义为基础的国家主权,也是近代西方政治文化建构的。中国的历史学家如顾颉刚等人曾多次论述,中国历史上从来就没有一个朝代叫“中国”,甚至汉族也并非一个民族,而是一种多元并存的文化结构。国家主权观念在当代西方社会也已经发生改变。

最后也是最重要的一点:愤怒是一种高贵的品质,也是一种宝贵的资源,应该用到对本土政治和文化的反思和建设上来。当下中国最缺乏的,是对本土权力的监督和制衡。中外愤青的共同传统,都是首先对身边当权者质疑,何况当下公款吃喝、公款出国和公车消费现象如此严重。瑞典街头的愤青,并不一定真的是“想要死在极权社会”,但是他们知道,真正要“生(活)在自由社会”,就要随时不忘记面对权力去呐喊。

(周囡囡摘自《中国新闻周刊》2010年第44期,王 原图)