土壤构造对毛细管水上升影响的研究

2011-05-05殷洪建李宝刚王海坤

张 平,吴 昊,殷洪建,李宝刚,王海坤

(沈阳大学建筑工程学院,沈阳110044)

在土壤中未充满水的毛细孔隙中,由于存在液体弯月面的表面张力,形成毛细管水,其形成过程通常用物理学中毛细管现象解释。若这种力处于不平衡状态,会使毛细管水运动;若这种力处于平衡状态,则使毛细管水保持在土壤的孔隙中。分布在土壤内部相互贯通的孔隙,可以看成是许多形状不一、直径各异、彼此连通的毛细管[1]。

毛细管水的上升高度和上升速度与很多因素有关,其中土壤颗粒愈细,毛细管水上升高度愈大,另外也与土壤中孔隙的大小和形状、土壤颗粒矿物成分以及水的性质有关[2]。有关毛细管水上升的高度以及上升规律的研究,对建筑工程防潮、防渗、土的强度、农业上降水入渗、土壤水的变化都有重要的意义。目前对毛细管水上升规律的研究较多,且不同夹层土壤对毛细管水上升速度的影响已经有了定论,但对毛细管水上升的最大高度问题还存在着较大的分歧[3]。本文是针对土壤构造对毛细管水上升的影响,以及毛细管水上升过程中不同时期上升速度的变化规律进行实测研究,以揭示土壤构造对毛细管水上升速度和高度的影响规律,为毛细管水的研究提供参考。

1 试样制备和试验方法

取样地点位于沈阳大学校园内,距地表深度2-2.5 m的中砂层。土样经自然风干后,测其含水量为1.65%。筛分分成粒径为:0.5~0.25 mm、<0.1 mm二组,然后再配置成各类试验土样。

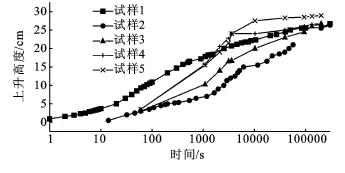

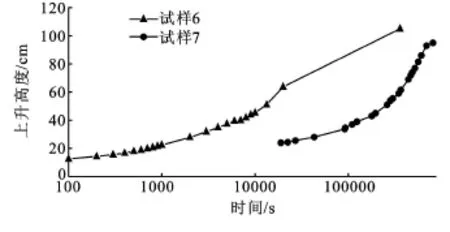

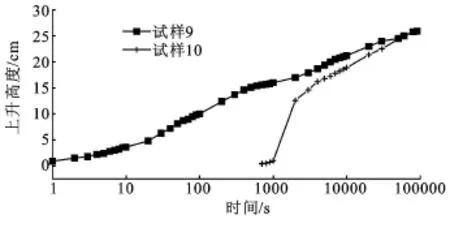

设计3组不同构造毛细管水上升试验。第一组由5件试样组成,试样1为粒径0.5~0.25 mm均匀土样;试样2由下而上分别为粒径小于0.1 mm的细粒和0.5~0.25 mm粗粒,厚度各为5 cm相间互层所组成的土样;试样3,4,5下部由粒径小于0.1 mm的细粒组所组成,厚度分别为15,24,28 cm,上部为粒径0.5~0.25 mm土层。第二组由3件试样组成,试样6,7,8下部土层粒径为0.5~0.25 mm,厚度分别为10 cm、24 cm、28 cm,上部为粒径小于 0.1 mm的细粒。第三组由二件试样组成,试样 9、10下部0.6 m由粒径0.5~0.25 mm粗粒所组成,上部由含20%粒径小于0.1 mm细粒和80%粒径0.5~0.25 mm粗粒均匀混合组成的土样,向试样10上部注水,使之含水量接近饱和状态。

毛细管试验仪包括试验架、玻璃试验管、盛水杯及挂绳等。玻璃管内径为 0.76 mm、外径为1.26 mm。取具有不同粒径代表性风干土样,借漏斗分数次装入玻璃管中,并用捣棒不断振捣,使其密实度均匀[4]。试验用水其化学成分、温度保持一致。将三组试样底端竖直浸入水中,观测其毛细管水上升的速度和高度。观测时间间隔按对数坐标取值进行。

2 结果分析与讨论

2.1 下细上粗土壤层毛细管水上升的特征

从观测资料和图1曲线中可以看出:在开始阶段,颗粒愈细毛细管水上升速度愈慢,随着时间的推移,细颗粒与粗颗粒相比毛细管水上升速度加快,当毛细管水上升到两层土壤界面处出现滞留现象。毛细管水透过试样3最下部5 cm细颗粒上升到第一层粗粒时,毛细管水上升高度小于该粗粒土壤毛细管水上升的最大高度,毛细管水继续上升,透过第二、三层细粒和第二层粗粒到达第三层粗粒土壤,毛细管水上升的高度已达到该粗粒土壤所能上升最大高度,毛细管水停止上升。5种试样土壤构造不同,毛细管水上升速度各异,但最终上升高度基本相同。试验结果证明:当下部土壤层厚度小于其毛细管水上升的最大高度,毛细管水透过下部土壤层上升到上部土壤层后,毛细管水上升的最终高度是由上层土壤性质所决定。试样5毛细管水上升高度稍大的原因是其下部小于0.1 mm细粒厚度稍大。

图1 下细上粗土壤层毛细管水上升的特征曲线

2.2 下粗上细土壤层毛细管水上升的特征

由图2可以看出:下部粗粒层厚度会影响毛细管水上升速度,但只要下部粗粒层厚度小于其毛细管水上升的最大高度,毛细管水最终上升的高度还是取决于上部土壤层的性质。其中试样8在225 h内毛细管水上升的最大高度为27.3 cm,没有达到上部细粒层。

图2 下粗上细土壤层毛细管水上升的特征曲线

2.3 上层土壤含水量对下层毛细管水上升的影响

实验表明:当上部土壤层含水量增大时,会减缓初期毛细管水上升速度,但对最终上升高度影响不大。毛细管水最终上升高度还是取决于上部含20%粒径小于0.1 mm细粒和80%粒径0.5~0.25 mm粗细混合土壤的性质。当上部土壤层与大气隔绝,毛细管水几乎不上升(图3)。

图3 上层土壤含水量对毛细管水上升速度影响特征曲线

2.4 讨论

本试验所用土样经测定含水量为1.65%,含水量相对较低,但大于最大吸湿量,土样矿物成分均为石英、长石和云母,颗粒形状基本相似,所用水化学成分、水温保持一致,因此毛细现象主要是由毛管力引起的。土壤颗粒愈小,形成的孔隙愈细,毛管力愈大,毛细管水上升高度愈大。

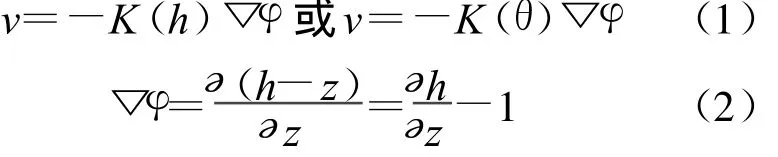

毛细管水上升可认为是非饱和渗透,非饱和流动中,Darcy定律仍适用,渗透速度v对各向同性介质有[5]:

式中:v——渗透速度;K ——渗透系数;θ——含水量;φ——土壤总土水势;h——基模势;z——毛细管水上升阶段的湿润锋高度。

渗透系数K是含水量θ或基模势h的函数。目前非饱和土壤的渗透系数K与含水量的关系常用的经验公式为:

式中:α,m——经验系数。

在毛细管水上升高度的范围内,其含水量是随高度的增加而减小,因此,非饱和土壤的渗透系数K随毛细管水上升高度的增大而减小。由式(1)和式(3)可知,在毛细管水上升初期,z值较小,▽φ与K 值较大,所以毛细管水上升速度快;随着高度的增加,▽φ与K值逐渐减小,所以毛细管水上升速度变慢;当毛细管水上升达到最大高度时,▽φ=0,上升速度v=0,即毛细管水运动达到平衡状态[6]。

本试验发现当毛细管水由粒径小于0.1 mm细粒土壤层进入粒径0.5~0.25 mm粗粒土壤层的界面时,发生毛细管水滞留现象。非饱和土壤的总势是由重力势和基模势组成的,细粒土壤基模势大于粗粒,但基模势总是一个负值[5]。当毛细管水由细粒土壤进入粗粒土壤层界面时,界面下的总势大于界面上总势,毛细管水停止上升,随着细粒土壤中含水量的增加,基模势逐渐减小,当界面下基模势小于界面上基模势时,毛细管水进入粗粒土壤层,此时湿润锋面处的基模势取决于界面上粗粒土壤的性质[7];反之,当毛细管水由粗粒进入细粒后,基模势的大小取决于细粒土壤。这就是为什么毛细管水透过下部土壤层到达上部后,毛细管水上升高度取决于上部土壤层的性质。

对于成层土壤,当上部土壤层含水量增大,基模势减小,降低了上下层势差,同时也会影响毛细管水上升过程中空气的排出。所以试样10在开始阶段毛细管水上升速度低于试样9,但毛细管水最终上升高度还是由上部土壤层性质决定。如果上部土壤层处于完全隔水状态,其毛细管水上升会停止。

3 结论

土壤构造、颗粒大小、含水量对毛细管水上升高度有着明显的影响[8]。本文通过室内观测毛细管水上升试验,对层状土壤毛细管水运动特征进行了研究。研究表明:(1)成层性构造土壤,当下部土壤层厚度小于毛细管水上升的最大高度,毛细管水最终上升高度是由上部土壤层的性质所决定的;(2)上部土壤层颗粒愈细,含水量愈大,会减缓毛细管水上升的速度,如果上部绝对隔水,毛细管水不上升。

土壤中的水分可以通过毛管作用供给土壤蒸发。由本文试验所得规律可以对层状土壤毛细管水运动特性进行预测,从而为研究土壤改良和灌溉排水提供重要参考。

[1] 高大钊.土质学与土力学[M].北京:人民交通出版社,2003:23-25.

[2] 孔宪立,石振明.工程地质学[M].北京:中国建筑工业出版社,2001:65-75.

[3] 李广信.高等土力学[M].北京:清华大学出版社,2004:190-199.

[4] 中华人民共和国交通部.公路土工试验规程(JTG E40-2007[S].北京:中国建筑工业出版社,2007.

[5] 芮孝芳.水文学原理[M].北京:中国水利水电出版社,2008:66-73.

[6] 史文娟,汪志荣,沈冰,等.夹砂层土体构型毛管水上升的实验研究[J].水土保持学报,2004,18(6):167-170.

[7] 何克瑾,费良军,尹娟.均质土壤上升毛管水运动特性试验[J].沈阳农业大学学报,2007,38(4):581-585.

[8] 王丁,费良军.层状土壤上升毛管水运移特性实验研究[J].地下水,2009,31(1):35-37.