叠合盆地油气成藏体系研究方法探讨

2011-04-26徐忠美

徐忠美

(1.中国地质大学(北京)能源学院,北京 100083;2.中国石化石油勘探开发研究院,北京 100083)

叠合盆地油气成藏体系研究方法探讨

徐忠美1,2

(1.中国地质大学(北京)能源学院,北京 100083;2.中国石化石油勘探开发研究院,北京 100083)

应用三维模拟技术,强化油气成藏体系动态演化过程,采用“正反演结合”的思路,探讨叠合盆地油气成藏体系的研究思路和方法。整个的研究过程分5步:通过成藏要素研究构建地质模型;通过正演烃源岩生烃过程与时空演化,分阶段计算生烃量;通过输导体系研究来调整油气最终的分布;应用油气组分追踪技术分析不同烃源岩层贡献比例;根据三维模拟结果动态分析资源空间分布及变化过程。

叠合盆地;油气成藏体系;动态演化;三维模拟;正反演

叠合盆地是指有2种或2种以上类型的原型盆地叠加或复合在一起的盆地,它们均经历了多期构造变革,具有复杂的盆地构造[1]。叠合盆地往往表现为“多期成盆、多期构造、多套烃源岩、多次生排烃、多期运聚散”,油气演化史复杂,对油气藏分布规律的研究和预测困难。由金之钧等提出了油气成藏体系的概念及研究方法[2],为叠合盆地复杂地质条件下油气藏分布规律与预测研究工作提供了一套较完善的理论体系。

1 油气成藏体系

1.1 油气成藏体系概念

油气成藏体系是地表以下含油气的自然系统,它包括了形成油气藏的一切必要元素以及这些要素之间的有效配置结构。其中要素是烃源岩、输导体系和圈闭,要素之间的有效配置,能够产生任何单一元素所不具备的功能-形成油气藏。油气成藏体系概念具有以下内涵:1)“元素-结构-功能”,体现了系统论思想与石油地质研究的紧密结合,也是油气成藏体系研究的主要内容;2)3大油气成藏要素中,烃源是物质基础,圈闭是勘探目标,疏导体系是纽带,强调了三者之间相互关联、相互制约的“系统性”综合方法;3)结构研究采用“源位匹配”的思路,不同结构的油气成藏体系,其研究的内容、重点和思路均有差异;4)功能(形成油气藏)是油气成藏体系研究的核心,是烃源、输导、圈闭三者相互作用的结果,并随时间在空间发生变化。

以上概念内涵体现了4个方面的特点:突出 “系统”思想;强调以“藏”为核心;强化“功能”研究;重视“动态演化”过程的研究。

1.2 油气成藏体系研究方法

油气成藏体系概念提出后,很多学者[3-9]结合勘探实践对其研究思路和方法进行了探讨,对该理论体系的完善和发展起到了重要的推动作用。这些研究包括:对成藏体系的划分,3大成藏要素的地质特征研究,成藏要素组合关系分析,油气藏成藏期次的确定方法,典型油气成藏模式的建立。这里仅简要介绍具有特色的成藏体系成熟度定量评价方法[10],并探讨基于油气成藏体系理论如何开展其动态演化过程研究。

油气成藏体系成熟度指油气成藏体系中油气从生成到聚集成藏的演化程度,是定量描述油气成藏体系发育演化程度和过程的参数[4]。根据成熟度指数把油气成藏体系划分为未成熟油气成藏体系、成熟油气成藏体系、过成熟油气成藏体系,具体指标为:未熟油气成藏体系(UMPS)PSMI:0~0.75+;(UMPS1)PSMI:0.75+~0.5+;(UMPS2)PSMI:0.5+~0.25+;(UMPS3)PSMI:0~0.25+。成熟油气成藏体系 (MPS)PSMI:0.75+~1+,1-~0.75;(MPS1)PSMI:0.75+~1+;(MPS2)PSMI:1-~0.75-。过熟油气成藏体系 (OMPS)PSMI:0.75-~0;(OMPS1)PSMI:0.75-~0.5-;(OMPS2)PSMI:0.5-~0.25-;(OMPS3)PSMI:0.25-~0。油气成藏体系成熟度指数用烃源体、输导体和圈闭体3要素发生概率的乘积来表示[5],该指数的计算采用层次分析法来评价。

该方法基于对现今成藏要素及特征参数的分析,通过定量计算成熟度参数,来分析油气成藏体系所处的演化阶段。但是,油气成藏体系中油气从生成到聚集成藏的这一动态过程的研究相对较薄弱,缺乏有效的分析技术和手段。

2 “动态演化”研究方法

基于成藏体系理论,针对叠合盆地油气演化的复杂性,应用斯伦贝谢公司最新释放的PetroMod 11.0三维模拟软件,强调采用“正反演结合”的“动态演化”研究思路,对塔里木叠合盆地海相碳酸盐岩层系进行了研究,分析了其动态演化过程。该研究思路和方法较为合理有效,并分阶段再现了油气成藏的演化过程,把油气成藏体系成熟度静态定量分析推向了动态演化评价。这里以前人划分的塔里木盆地巴楚油气成藏体系为例,重点介绍其研究思路、流程和方法。

2.1 根据成藏要素研究构造地质模型

模拟的基础是地质模型的构建,“垃圾输入—垃圾输出”是计算机模拟研究中一条著名的原理,这句话准确地阐释了地质模型构建的重要性。烃源体、疏导体、圈闭体3大要素是油气成藏体系的基本组成,也是地质模型构建的核心内容。

烃源岩是油气藏形成的物质基础。通过分析,巴楚地区主要发育寒武—奥陶系、石炭—二叠系2套烃源岩,寒武—奥陶系烃源岩岩石类型为碳酸盐岩,石炭—二叠系烃源岩岩石类型以泥质岩为主,碳酸盐岩次之。烃源岩的分布、厚度、有机质丰度决定了油气成藏体系的资源潜力,寒武—奥陶系烃源岩是本区最主要的烃源岩,其厚度大、分布广,有机质类型为Ⅰ型,有机质丰度高。

输导体系是油气运移的通道,输导体系的类型、组合和开启时间决定了油气的运移方向和路径。巴楚隆起输导体系包括断裂、不整合面以及储层3种类型。

1)断裂主要发育于巴楚隆起西段,断裂数量多,总体上以北西向断裂为主,具有一定规模,多成组出现,且多具派生断裂,在平面上呈带状分布。这些断裂经历多期构造活动,可以作为烃类垂向运移的主要通道。

2)巴楚地区目前发现的鸟山气藏和马扎塔格气田均与不整合面密切相关。区内古生界主要的不整合面为T74反射波界面 (中下奥陶统底)、T70反射波界面(奥陶系顶)、T60反射波界面(石炭系底)和T54反射波界面(二叠系底)。

3)巴楚地区古生界储集层以碳酸盐岩储层为主,碳酸盐岩储集空间主要溶洞、裂缝及次生孔隙等,巴楚地区油气分布与碳酸盐岩储层密切相关。该类储层在区内广泛分布,纵向上赋存于寒武—奥陶系、石炭—二叠系。区内古生界碎屑岩储层主要赋存于志留—泥盆系,其次分布于石炭—二叠系,碎屑岩储层物性均较差,仅局部因溶蚀孔或者裂缝发育而使储集物性变好。

圈闭的有效性是最终油气藏能否形成的关键。巴楚地区既发育构造圈闭又发育非构造圈闭。构造圈闭类型主要为断背斜、单断背斜、断鼻、断块等,其分布受断裂分布的控制,主要发育在海西晚期和喜山期,构造圈闭显示层位均为古生界;非构造圈闭主要有地层圈闭、岩性圈闭及复合圈闭,其中对巴楚地区具实际意义的是下奥陶统顶部地貌残丘圈闭,及石炭—二叠系顶部削截圈闭、砂岩透镜体和复合圈闭。

2.2 重塑烃源岩演化历史,分阶段计算生烃量

重塑烃源岩演化历史是成藏研究的关键。按照“成盆-成烃-成藏”的思路,首先对盆地沉积演化历史和热体制进行分析;然后依据烃源岩热模拟实验,针对不同的二级构造单元,模拟典型单井的生烃过程,并用实测Ro数据来约束模拟结果,求取能反映该构造单元的关键模拟参数变化趋势,包括古水深、古地温、古热流;最后针对已建立的三维地质模型,应用各评价单元已求得的古水深、古地温、古热流变化趋势,来模拟烃源岩在三维空间的演化过程。

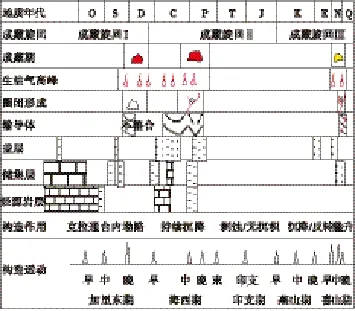

由于塔里木盆地经历了强烈的构造运动改造,不同烃源岩的主要生烃期不同,同一烃源岩在不同地区因埋藏历史的不同也表现出了不同的生烃高峰期。根据塔里木盆地成藏旋回的划分(见图1),计算巴楚地区寒武系烃源岩在各成藏旋回的生烃量(见图2),为综合评价提供更为可信、合理的资源依据。模拟结果显示出,巴楚隆起寒武系烃源岩现今总生烃量1 086.56× 108t,其中总生油量为603.47×108t,总生气量483.09×108t。其中成藏旋回Ⅰ(寒武纪—中泥盆世末)贡献388.7×108t,成藏旋回Ⅱ(晚泥盆世—侏罗纪末)贡献464.12×108t。

图1 巴楚地区成藏旋回划分

图2 巴楚隆起中下寒武统各阶段生烃量

2.3 反演模拟结果

模拟的结果往往具有不确定性和预测性,通过油气成藏体系中油气存在的直接证据来反演模拟结果是一种有效的手段。例如通过油源对比,建立起烃源和储层间的联系,通过已有油气藏的发现、油气井的分布、沥青证据等来验证模拟中油气运移方向和路径。而目前在巴楚的油气发现主要集中在石炭系和奥陶系的地层中,有4口井获得了工业油气流,17口井见到油气显示,通过这21口油气显示井的展布来分析模拟结果是否符合。

2.4 通过输导体系研究调整油气分布

油气成藏体系强调了输导体系研究的重要性,按其成因不同可分构造成因、沉积成因和成岩作用成因3种类型的输导体系。在油气成藏体系研究中,既要重视对单一输导体系本身的研究,也要重视对各种输导体系空间组合的研究。

油气输导体系作为烃源岩与圈闭的纽带,其空间展布和组合方式决定了油气运移的方向和路径。针对模拟结果与实际油气显示证据矛盾的情况,可以反思地质模型构造中输导体系的设置是否合适,从而促使对油气成藏体系中输导体系研究的深入。

2.5 应用油气组分追踪技术分析烃源岩层贡献比例

叠合盆地中往往存在多套烃源层,已经聚集油气藏中的油气主要来自那套烃源层的问题。传统油源对比研究常采用有机地化定性的方法,而这种烃源岩示踪分析技术在IES的含油气系统模拟中同样可以实现,人们可以对地质模型中的多套烃源岩体系分别予以指定,每套烃源层都有自己独立的化学动力生烃模型,能够生成各自的多烃源组分。在整个油气运移和二次裂解过程中,这些生成的组分能分别被模拟追踪每套烃源岩体系或二次裂解对含油气系统中每个油气藏的最终贡献程度都能得到定量评价。

由于在本次的研究中,只模拟了中下寒武系烃源岩,未具体计算其不同烃源岩层贡献比例,但是针对不同的烃源岩类型应用了不同的化学动力学生烃模型,计算了中下寒武统碳酸盐岩烃源岩和泥质烃源岩贡献比例,这也充分证明了油气组分追踪技术的可行性。

2.6 据模拟动态分析资源空间分布及变化

油气成藏体系分析主要目的之一就是油气藏分布规律的预测,以便为勘探决策提供有利区和指明勘探方向。三维模拟的结果之一就是油气资源在现今地层格架中的可能分布。从图1中可以看出,油气成藏体系的边界在不同的成藏旋回阶段是变化的,其油气的有利聚集区也是在不断调整,且复杂化。

针对塔里木这样的叠合盆地,由于发生了多期且复杂的构造运动,油气藏经历了形成、破坏、调整再聚集的复杂过程,动态演化分析有助于还原油气藏的这一复杂形成过程。

3 结论

叠合盆地复杂的地质特点导致了油气分布规律的复杂性。油气的分布不仅受生烃中心控制,也与后期的调整关系密切,要弄清其油气藏的分布规律,需要加强成藏动态过程的研究。通过油气成藏体系成藏要素的研究构建地质模型,采用“正反演”结合的“动态演化”研究方法,这是一种有效尝试,也被证明其是可行的。

同时,油气成藏体系动态模拟结果的可靠性,一部分取决于计算机技术的发展,更重要的还是依赖于地质工作者对研究工区成藏要素的认识,以及其它相关模拟参数的研究,特别是对输导体系的研究是重点。

[1]金之钧.中国典型叠合盆地与油气成藏研究新进展:以塔里木盆地为例[J].中国科学D辑:地球科学,2004,34(增刊1):1-12. Jin Zhijun.New advancementin research ofChinese typical superimposed basins and reservoiring:taking Tarim Basin as an example[J].Science in China Ser.D,2004,34(S1):1-12.

[2]金之钧.中国典型叠合盆地油气形成富集与分布预测[M].北京:科学出版社,2007:236. Jin Zhijun.Petroleum accumulation and distribution of Chinese typical superimposed basins[M].Beijing:Science Press,2007:236.

[3]庞雄奇,金之钧.油气成藏定量模式[M].北京:石油工业出版社,2003. Pang Xiongqi,Jin Zhijun.Quantitative models ofhydrocarbon accumulation[M].Beijing:Petroleum Industry Press,2003.

[4]金之钧,张一伟,王捷.油气成藏机理与分布规律[M].北京:石油工业出版社,2003. Jin Zhijun,Zhang Yiwei,Wang Jie.Hydrocarbon accumulation mechanisms and oil and gas distribution[M].Beijing:Petroleum Industry Press,2003.

[5]梁书义,刘克奇,蔡忠贤.油气成藏体系及油气输导子体系研究[J].石油实验地质,2005,27(4):327-330. Liang Shuyi,Liu Keqi,Cai Zhongxian. Study of petroleum accumulation system and pathway system[J].Petroleum Geology& Experiment,2005,27(4):327-330.

[6]房新娜.论油气成藏系统及其划分原则与地质意义[J].新疆石油天然气,2006,27(2):1-4. Fang Xinna.The concept dividing principle and geology significance of reservoir-forming system[J].Xinjiang Oil&Gas,2006,27(2):1-4.

[7]金之钧.中国典型叠合盆地及其油气成藏研究新进展(之一):叠合盆地划分与研究方法[J].石油与天然气地质,2005,26(5):553-560. Jin Zhijun.New advancementin research ofChinese typical superimposed basins and reservoiring (PartⅠ):classification and research methods of superimposed basins[J].Oil&Gas Geology,2005,26(5):553-560.

[8]金之钧.中国典型叠合盆地油气成藏研究新进展(之二):以塔里木盆地为例[J].石油与天然气地质,2006,27(3):281-288. Jin Zhijun.New advancementin research ofChinese typical superimposed basins and reservoiring(PartⅡ):taking Tarim Basin as an example[J].Oil&Gas Geology,2006,27(3):281-288.

[9]唐建伟,陈莉琼.高邮凹陷油气成藏体系划分及资源潜力分析[J].石油天然气学报,2008,30(5):56-58. Tang Jianwei,Chen Liqiong.Division of hydrocarbon accumulation system and analysis on its resource potential in Gaoyou Sag[J].Journal of Oil&Gas Technology,2008,30(5):56-58.

[10]陈善勇,金之钧,刘小平.黄骅坳陷第三系油气成藏体系定量评价[J].石油与天然气地质,2004,25(5):544-547,602. Chen Shanyong,Jin Zhijun,Liu Xiaoping.Quantitative evaluation of Tertiary petroleum accumulation systems in Huanghua Depression[J]. Oil&Gas Geology,2004,25(5):544-547,602.

Discussion on research method of hydrocarbon accumulation system in superimposed basin

Xu Zhongmei1,2

(1.School of Energy Resources,China University of Geosciences,Beijing 100083,China;2.Research Institute of Exploration and Development,SINOPEC,Beijing 100083,China)

Dynamic evolution process of hydrocarbon accumulation system is strengthened through the use of three-dimensional modeling.The study method of hydrocarbon accumulation system is discussed by adopting the thinking of forward-inversion combination.Entire study process can be divided into five steps,i.e.establishing geological model according to the accumulation factors,calculating the hydrocarbon generation amount by stages through the forward of hydrocarbon generation process of source rock and the time-space evolution,adjusting the ultimate hydrocarbon distribution by the study of transporting system,analyzing the contribution proportion of different source rocks in terms of the tracing technique of oil and gas component,analyzing the spatial distribution and change process of resource on the basis of the three-dimensional modeling result.

superimposed basin;hydrocarbon accumulation system;dynamic evolution;3D modeling;forward-inversion

国家重大专项“海相碳酸盐岩层系大中型油气田分布规律及勘探评价”(2008ZX05005-001)

TE121.2

:A

1005-8907(2011)02-154-04

2010-08-09;改回日期:2011-01-14。

徐忠美,男,1980年生,在读博士研究生,研究方向为含油气系统模拟、资源评价、油气成藏。E-mail:xzm-79@163.com。

(编辑赵旭亚)

徐忠美.叠合盆地油气成藏体系研究方法探讨[J].断块油气田,2011,18(2):154-157. Xu Zhongmei.Discussion on research method of hydrocarbon accumulation system in superimposed basin[J].Fault-Block Oil&Gas Field,2011,18(2):154-157.