关于地质灾害与地质环境关系的探讨

2011-04-06任凯珍陈国浒

任凯珍,冒 建,陈国浒

(1.北京市地质研究所,北京 100120; 2.中国地质大学(北京),北京 100083)

关于地质灾害与地质环境关系的探讨

任凯珍1,2,冒 建1,陈国浒1

(1.北京市地质研究所,北京 100120; 2.中国地质大学(北京),北京 100083)

本文主要介绍了地质灾害与地质环境的分布关系,并得出地质环境对地质灾害易发程度的影响等级,为地质灾害易发区划或预警区划因子权重的确定提供参考。

地质灾害;地形地貌;岩土体类型;地质构造;地震;人类活动

本研究区为北京山区,研究的地质灾害类型为崩塌、滑坡、不稳定斜坡、泥石流、地面塌陷。地质灾害主要孕灾因子可以归为地形地貌、岩土体类型、地质构造、地震、水系、大气降水、植被覆盖情况、人类工程活动等。地质灾害易发区划或预警区划的模型中,不同地区孕灾因子权重不同。本文通过分析地质灾害与各因子的分布关系,确定各因子的相对权重,为提高地质灾害易发区划或预警区划模型的准确性提供参考。

1 地质灾害与地质环境的相关性概述

(1)地质灾害与地形地貌

不利的地形地貌是崩塌、滑坡、不稳定斜坡以及泥石流等地质灾害发生的主控因素,为其灾害提供能量和活动场所(能量转换条件)。

影响崩塌、滑坡发育的主要微地貌因素为坡度、坡形。崩塌一般都发生于地形坡度大于50e,高度大于30m的高陡边坡上(见照片1),以垂直运动为主。山坡指山的侧面,是山岳的重要组成部分。按其倾斜程度可分为陡坡、斜坡、缓坡等,其中陡坡和斜坡发生失稳、崩塌的几率最大。山坡按其形态可分为直线坡,凹形坡、凸形坡,阶梯状坡等,其中凸形坡最不稳定,发生斜坡失稳、崩塌的几率最大。

影响泥石流发育的主要微地貌因素为坡降、沟谷形态。北京地区近几十年来,泥石流大部分出现于末级或二级支沟,流长多在几百至三千米,沟谷形态以 ∨型为多(见照片2),沟床纵比降在 80 ~350 ,多数在 100 ~250 。地形相对高差越大,泥石流的动能就越大,流速也快,冲击力与破坏力都极强。例如1991年 6月10日杨树沟泥石流,其流域面积仅0.77km2,沟长1.65km,地形高差达511m,沟床平均纵比降165 ,下游段的流速为 5~8 m/s,泥石流龙头高达十余m,它不仅将沟口房屋全部摧毁,且凭借巨大动能冲过宽达100m 的张家大沟河谷,将道路毁坏[1]。

照片1 2005年琉辛路崩塌灾害

照片2 怀柔柏窑泥石流沟

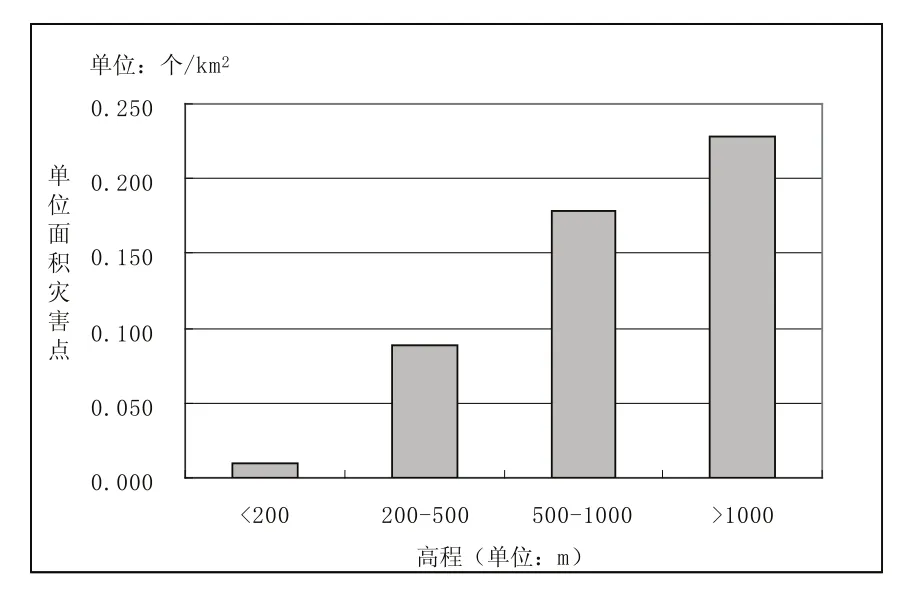

据统计,北京地区地质灾害点主要分布在高程大于1000m的地区,其次为高程500m~1000m、200~500m、高程小于200m的地区。高程大于1000m地区的地质灾害点分布频数为0.228个/km2;高程500m~1000m地区地质灾害点分布频数为0.179个/km2;高程200m~500m地区的地质灾害点分布频数0.089个/km2;高程小于200m地区的地质灾害点分布频数0.009个/km2(见图1)。

图1 高程与地质灾害分布关系直方图

(2)地质灾害与岩土体类型

北京山区岩石类型多样,其节理裂隙发育,风化剥蚀强烈。常形成较厚的残坡积层。暴雨时节,陡坡处易形成滑塌,同时产生土壤侵蚀。一些较坚硬的岩石,沿节理裂隙常出现不稳定岩块,形成崩塌。这些崩塌体有时可直接触发形成泥石流,有时则残存于坡脚或沟内。另外,沟床、河岸常堆积冲积、冲洪积、洪积、坡洪积物等,因其结构疏松,抗水蚀力差,易遭水流的冲刷与侵蚀。上述基岩崩塌体、坡面碎屑物和沟内沉积物构成了山区泥石流主要物质。北京山区残坡积物长期积累之后在重力和坡面流的作用下停积于坡脚、沟内,补充沟床物质,仅少部分以崩塌或坍滑形式直接参加泥石流。但沟床中的冲洪积等松散物则大部分直接加入泥石流[1]。

本次将岩土体划分为四类:坚硬岩组(Ⅰ)、较坚硬岩组(Ⅱ)、较软岩组(Ⅲ)、其他岩组(Ⅳ)。据统计,北京地区地质灾害点主要分布在较软岩组地区,依次是较坚硬岩组地区、坚硬岩组地区、其他岩组地区。较软岩组地区的地质灾害点分布频数为0.224;较坚硬岩组地区为0.146;坚硬岩组地区为0.137;其他岩组地区为0.022(图2)。

图2 岩组类型与地质灾害分布关系直方图

(3)地质灾害与地质构造

北京地区地质构造复杂、断层发育。在各种力的作用下,地质构造复合部位岩体常遭受严重破坏,形成了丰富的松散物质,这往往是地质灾害分布最密集的地区。断层带的岩体能形成大量的松散物质;褶曲轴部产生大量的压裂隙或张裂隙,在风化作用下易产生大量的松散物质;褶曲翼部比轴部变形舒缓,该地区松散物质较轴部少。

泥石流发育与断裂构造活动有着密切关系。怀柔沙河青石岭活动性断裂带顺其河谷穿过整个流域,断裂带中段宽度几百m,在后山铺 枣树林达1000m,影响范围较大。一方面断裂带通过河谷区使河谷侵蚀下切加速,两侧山体抬升相对加快,地形切割深,河谷沉积了巨厚的冲洪积物;两侧山高坡陡,支沟纵坡大,沟床平均比降多在 150~270%。另一方面断裂活动使岩体受到严重破坏,节理裂隙十分发育。被多组节理切割的块体经进一步风化剥蚀,形成大量危岩体,发生频繁的崩塌、剥落,产生丰富的固体物质,遇适当降雨便形成众多泥石流沟谷[1]。

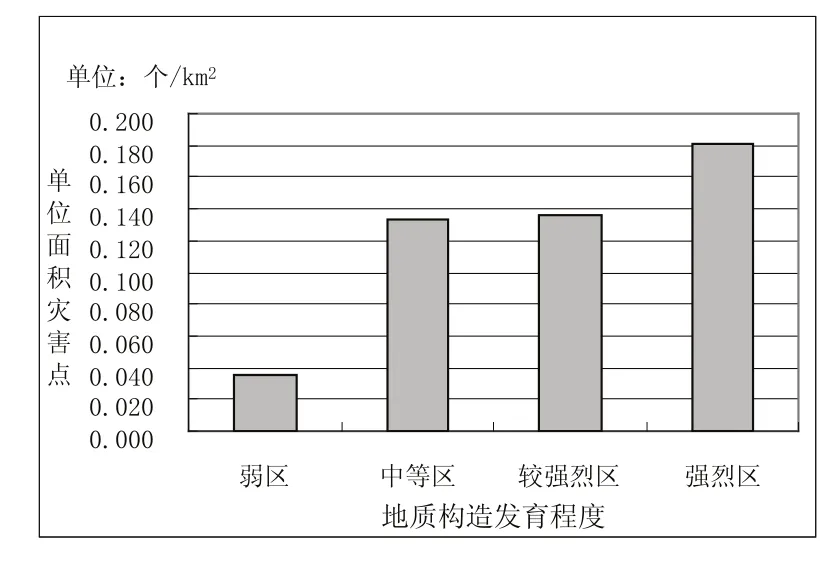

本次研究将地质构造发育程度分为四类,即强烈、较强烈、中等、弱。据统计,北京地区地质灾害点主要分布在地质构造强烈区。地质构造强烈区的地质灾害点分布频数为0.181个/km2;较强烈区为0.136个/ km2;中等区为0.133个/km2;弱区为0.036个/km2(图3)。

(4)地质灾害与地震

地震常触发崩塌、滑坡、泥石流等灾害。地震引发的崩塌、滑坡和泥石流一般比自然滑坡、泥石流规模大,形成时间短。一般崩塌、滑坡和泥石流发育过程经历较长的时间,有明显的阶段性;而地震崩塌、滑坡常常在刹那间完成崩落或下滑的全过程,地震泥石流也常在震时迅速暴发。

图3 地质构造与地质灾害分布关系直方图

次强地震之后发生大量的滑坡和崩塌,为形成大型的泥石流提供了物质来源。泥石流流动过程中下切河床,冲刷两岸,使边坡又失去平衡,产生新的滑坡。地震滑坡和泥石流灾害延续时间长,可能延续到数年之多。

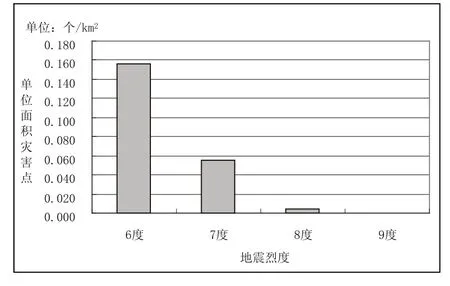

据调查统计,北京地区地质灾害主要分布在地震烈度6度区,其次是烈度7度、烈度8度区。地震烈度6度区的地质灾害点分布频数为0.156个/km2; 7度区为0.056个/km2;8度区为0.004个/km2(图4)。

图4 地震与地质灾害分布关系直方图

(5)地质灾害与水系

由于天气的多变性和地表物质组成的复杂性,输入流域各个部分的泥沙不可能总是正好与其输出量相等。因此,流域地貌无时无刻不处在变化中。另一方面,地貌又在侵蚀与堆积之自动调整作用下发展,最后形成一种较稳定的形态结构。崩塌、泥石流是地貌发育到一定阶段的特殊产物,是流域进行物质和能量调整的一种方式,与水系有着密切的关系。

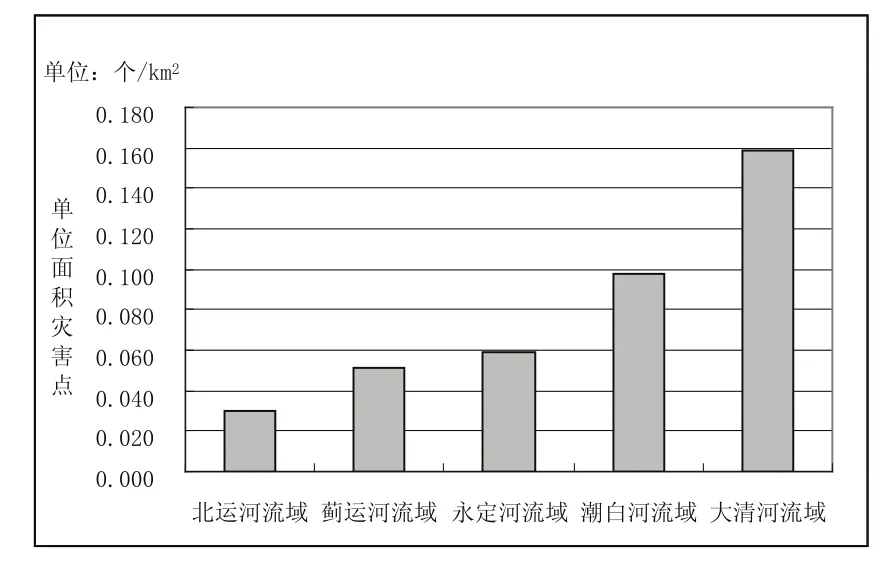

北京地区地质灾害主要分布在大清河流域,依次是潮白河流域、永定河流域、蓟运河流域、北运河流域,其流域的地质灾害点分布频数依次为0.158个/km2、 0.098个/km2、0.059个/km2、0.051个/km2和0.030个/km2(图5)。

图5 北京地区各水系与地质灾害分布关系直方图

(6)地质灾害与降水强度

众所周知,强降雨与地质灾害的关系极为密切,是诱发地质灾害最主要的原因,绝大多数崩滑流都是由降雨引发。北京地区崩塌、滑坡、泥石流灾害的发生,大部分为局地暴雨诱发而成。暴雨型降水持续时间短,一般为1天,甚至几个小时;降雨强度大。

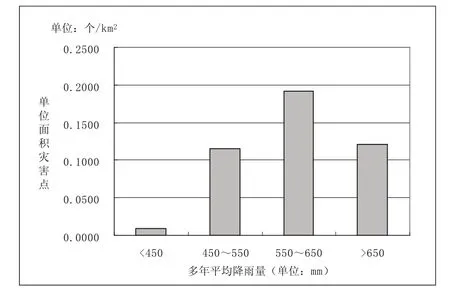

据统计,北京地区地质灾害主要分布在多年平均降雨量为550~650mm的地区,依次是大于650mm、450~550mm和小于450mm的地区。多年平均降雨量为550~650mm的地区的地质灾害点分布频数为0.1915个/km2;大于650mm分布频数为0.1212个/ km2;450~550mm的地区分布频数为0.1153个/km2;小于450mm的地区的分布频数为0.0096个/km2(图6)。

图6 北京地区多年平均降雨量与地质灾害分布关系直方图

(7)地质灾害与植被

植被一般起着阻止和减缓泥石流发生的作用,其作用大小取决于植被的种类与覆盖状况。植被起着截留降水,减轻地表径流的作用。这些作用使土壤流失大为减少,减慢了松散固体物质的聚集速度。但是,土壤处于饱和临界状态时,由于重力作用,植被对保持水土和防风固沙有一定的反作用。北京山区坡面土层薄,植被根系深度浅,固结土体能力差,截流量极为有限,土壤易于饱和,在暴雨或历时较长的中等强度降雨时,植被就无法起到抑制地质灾害的作用。另外,我们也常见到许多植物生长于岩石的节理逢隙中,加速了岩石的风化、破裂。

不同植被种类和覆盖度的抑制作用有一定的差异,有时这种差异还较大。茂密森林可极大地削弱泥石流,降低其暴发频率;反之,次生林、灌木林对土体的保护作用相对减弱,灌草丛作用更差。同一类树种,覆盖度愈低,保护土壤的功能愈差,对泥石流松散固体物消减作用就愈小。

(8)人类活动与地质灾害

人类活动可引发地质灾害的生成。垦殖、砍伐、放牧等活动可能造成水土严重流失,生态环境日益恶化。采矿废弃矿石、修路弃土废渣为泥石流提供了丰富的物源。地下采空导致门头沟戒台寺和赵家台滑坡。

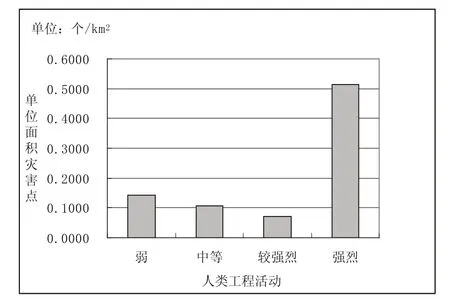

一般将人类工程活动对地质灾害的影响程度分为强烈、较强烈、中等、弱四级,其中采矿地区常为人类工程活动强烈区;修路地区为较强烈区;放牧、坡地开荒、旅游开发等为中等区;其他工程活动为弱区。据统计,北京地区地质灾害主要分布在人类工程活动强烈区,地质灾害点分布频数为0.5136个/km2;人类工程活动弱区的地质灾害点分布频数为0.1415个/km2(图7)。

图7 人类活动与地质灾害分布关系直方图

2 结论

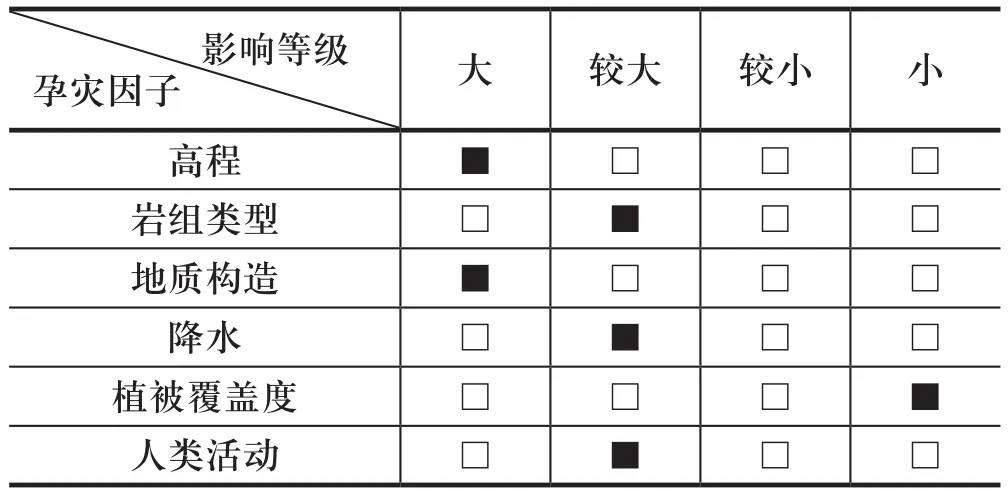

在地质灾害预警区划中常选用的因子为地面高程、岩组类型、地质构造、降水量、植被覆盖度、人类活动。如果将孕灾因子对地质灾害易发程度影响等级分为大、较大、较小和小,共四级,根据其高程、岩组类型、地质构造、降水量、植被覆盖度、人类活动与地质灾害分布关系直方图得出:在北京地区,高程和地质构造因子对地质灾害易发程度影响等级为大;岩组类型、降水量和人类活动因子对地质灾害易发程度的影响等级为较大;植被覆盖度因子对地质灾害易发程度影响等级为小,见表1。因此,在北京地区地质灾害易发区划或预警区划中,高程、地质构造因子权重相对大;岩组类型、降水量、人类活动因子权重相对较大;植被覆盖度因子权重相对小。通过对地质灾害点与地质灾害易发区划或预警区划因子分布关系的分析,得出各因子的相对权重,为地质灾害易发或预警区划提供参考,减少了人为判断干扰,提高了区划的准确度。

表1 孕灾因子对地质灾害易发程度影响等级表

[1]刘连刚,韦京莲等. 北京地质灾害[M]第1版.中国大地出版社,2008.

[2]孙石磊等.论地质灾害与地质环境的关系[J],科技情报开发与经济,2006.

[3]彭满华等.综合指数法和AHP法在地质灾害危险性综合评估中的应用[J],岩土工程技术,2006.

[4]韦方强等.泥石流危险性分区及其在泥石流减灾中的应用[J],中国地质灾害与防治学报,2007.

[5]李树德.泥石流灾害与环境[J],水文地质工程地质,1996.

[6]夏法等.广东的地质灾害与地质环境[J],自然灾害学报,1995.

[7]孙石磊等.论地质灾害与地质环境的关系[J],科技情报开发与经济,2006.

[8]魏孔明.试论地质灾害与地质环境[J],环境科学动态,2004.

Discussion on the Relation between the Geological Hazard and the Geological Environment

REN Kaizhen1,2, MAO Jian1, CHEN Guohu1

(1. Geological Institute of Beijing, Beijing 100120; 2. China University of Geosciences, Beijing 100083)

The paper summarizes the relation between the geological hazard and the geological environment. By analyzing the relation between them, the influence grades of the geological environment on the geological hazard probability of occurrence are obtained. It s applied to set the weight of factors in the easy-happening zoning or in the early-warning zoning.

Geological hazard; Topography and landform; Type of the rock-soil mass; Geological structure; Earthquake; Human activity

X43

A

1007-1903(2011)01-0045-04