电缆燃烧烟气毒性的探讨

2011-03-26龚国祥马健峰

龚国祥,李 骥,马健峰

(1.上海电缆研究所,上海200093;2.无锡江南电缆有限公司,江苏无锡214251)

0 引言

在火灾现场,不处于火灾中心的人员,因为受到烟气毒性的危害导致伤亡的现象非常普遍。长期的毒性研究已经表明,高分子聚合物在燃烧时能产生更多的毒性气体。电缆所使用的材料除了金属材料外大多数是高分子聚合物,因此研究电缆的燃烧烟气毒性非常有必要。

然而研究烟气毒性因为涉及到的问题比较多,譬如在如何评估火灾烟气的潜在危害和如何用实验方法得到精确数据方面一直存在争论[1],又譬如烟气形成的过程比较复杂,燃烧产物的成分有待进一步分析等,因此成为了评价电缆安全性方面的难题。事实上,当人们在研究电缆的阻燃、低烟和无卤时,是无法避免对电缆燃烧烟气毒性的影响进行评价的,因为最终我们要关心的是人员的伤亡情况。

本文通过一种被普遍认可的具备积累最原始烟气毒性数据的测试方法获得的试验数据,结合在毒性试验方面已经取得的毒性指数的试验数据和以材料质量(g)为单位的致死浓度LC50值的数据库数据,通过分析比较和数学计算方法来评价电缆燃烧烟气的毒性。

1 材料产烟毒性危险性评价方法——动物试验方法简介[2]

1.1 方法原理

同一材料在相同产烟浓度下,以充分产烟和无火焰的情况时毒性最大。对于不同材料,以充分产烟和无火焰情况下的烟气进行动物染毒试验,按实验动物达到试验终点所需的产烟浓度作为判定材料产烟毒性危险级别的依据,所需产烟浓度越低的材料产烟毒性危险越高,所需产烟浓度越高的材料产烟毒性危险越低。

采用等速载气流、稳定供热的环形炉对质量均匀的条形试样进行等速移动扫描加热,可以实现材料的稳定分解和燃烧,获得组成物浓度稳定的烟气流,这一组成物浓度稳定的烟气流用来对实验小鼠进行染毒试验。

1.2 试验设备

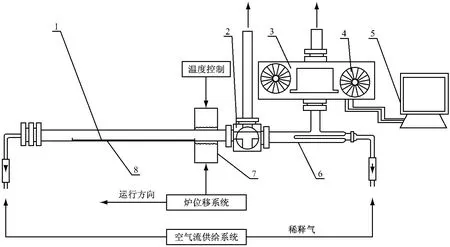

试验装置由环形炉、石英管、石英舟、烟气采集配给组件、小鼠转笼、染毒箱、温度控制系统、炉位移控制系统、空气流供给系统、小鼠运动记录系统组成(见图1)。

图1 试验装置示意图

1.3 有关计算

1.3.1 材料产烟浓度的计算

当确定了材料的产烟浓度进行染毒试验时,通过下式就可以计算同质均匀条形试样的重量:

式中,C为材料产烟浓度(mg/L);V为环形炉移动速率(10mm/min);M为试件的质量(mg);F为烟气流量(L/min);L为试件的长度(mm)。

试验时间为30 min,试件长度L取作400mm,用于试验的有效试件长度为300mm。

烟气流量由载气流量和稀释气流量组成,其关系式如下:

式中,F为烟气流量(L/min);F1为载气流量(L/min);F2为稀释气流量(L/min)。

一般情况下,载气流量F1优先取作5 L/min,当烟气流量 F≤5 L/min时,取 F=F1,F2=0。

1.3.2 材料产烟率的计算

产烟率是指材料在产烟过程中进入空间的质量相对于材料总质量的百分率(%),它是反映材料热分解或燃烧进行程度的参数。一般情况下,为了真实反映材料的产烟毒性,要确定一个合适的加热温度,使材料充分产烟并达到充分产烟率。

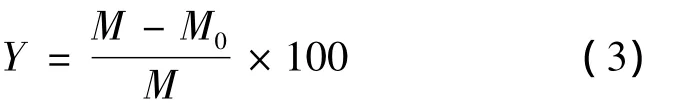

材料的产烟率可通过下式计算。

式中,Y为材料的产烟率;M为试件质量(mg);M0为试件经环形炉一次扫描加热后残余物的质量(mg)。

1.4 实验动物的要求

实验动物是符合有关标准要求的清洁级实验小鼠(小白鼠),其遗传分类应为近交系或封闭群。实验小鼠的周龄应为5~8周,质量为(21±3)g。实验小鼠的数量为10只,雌雄各半。

1.5 实验小鼠染毒后试验终点的判定

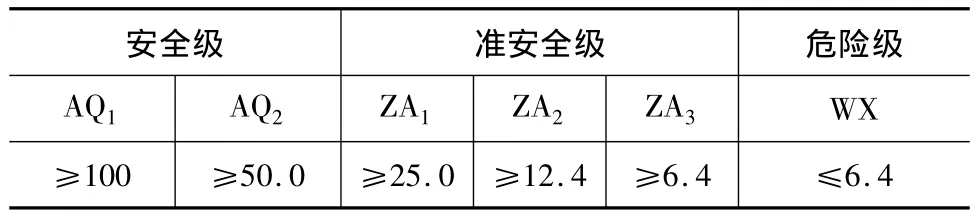

以材料达到充分产烟率的最大烟气对一组试验小鼠按《材料产烟毒性危险分级》(见表1)规定级别的浓度进行30 min染毒试验。根据试验结果作如下判断:若一组实验小鼠在染毒期内(包括染毒后1 h内)无死亡,则判定该材料在此烟气浓度下麻醉性合格;若一组实验小鼠在30 min染毒后不死亡及体重无下降或体重虽有下降但3天内平均体重恢复或增重,则判定该材料在此烟气浓度下刺激性合格。以麻醉性和刺激性均合格的最大烟气浓度作为试验终点。

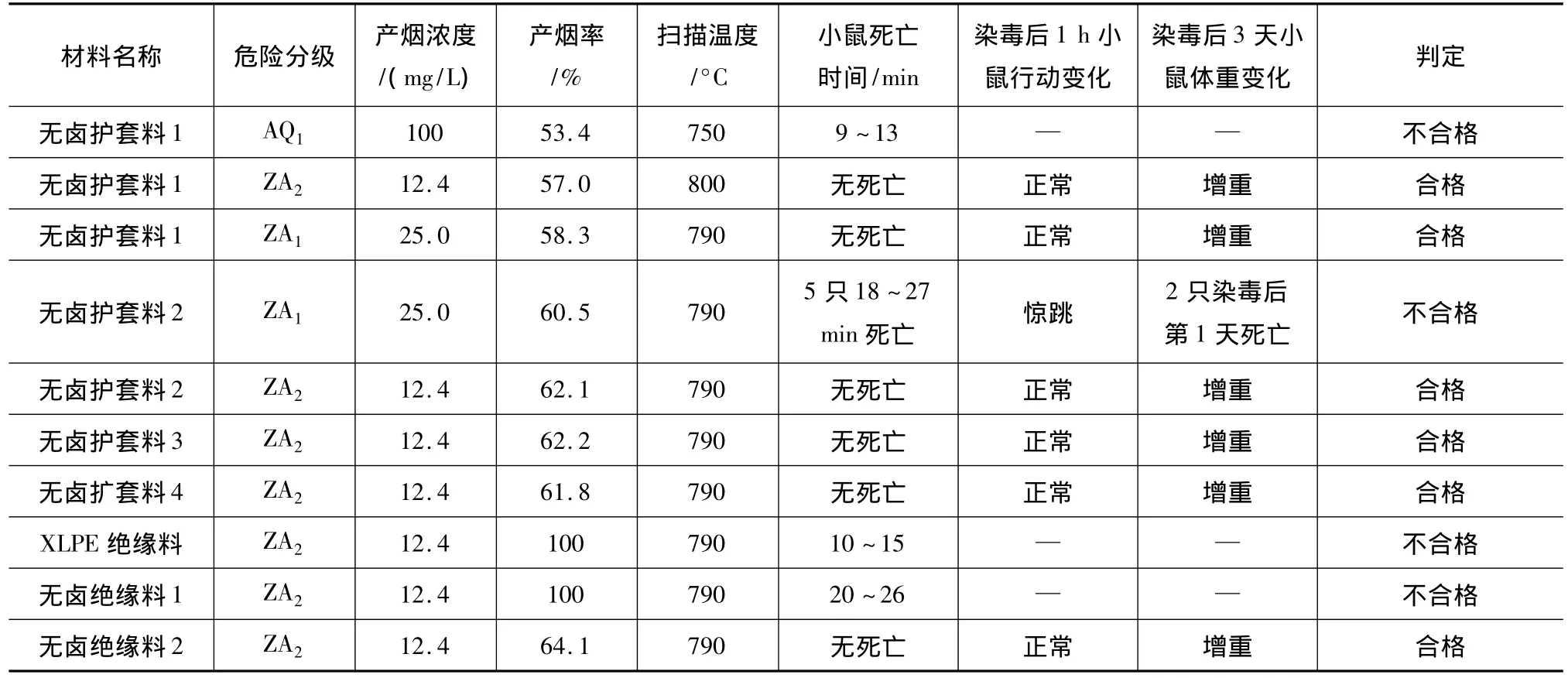

表1 材料产烟毒性危险分级(单位:mg/L)

2 几种常用的无卤阻燃绝缘料和护套料的试验结果

在研究材料或电缆燃烧产物的毒性时,一般情况下均要求该材料的毒性要小,因此这种研究的对象往往集中在低烟无卤材料。从已经进行的试验结果来看,含卤材料的产烟毒性危险分级划在危险级下,因此在选择试验材料时,选择了国内使用最普遍的低烟无卤绝缘材料和护套材料。

表2是几种常用的无卤阻燃绝缘料和护套料的烟气毒性试验结果。试验结果力求给出最原始的数据,从而可更直观,同时也更容易与其它实验数据进行比较或分析。

表2 几种无卤材料的燃烧烟气毒性试验结果

4种无卤护套料均是目前在各种低烟无卤阻燃电缆上普遍使用的材料,是以聚烯烃为基料添加了阻燃剂和各种助剂,其中无卤护套料1的阻燃性能略好。2种无卤绝缘料其实是同一种聚烯烃(乙烯-醋酸乙烯)材料,无阻燃性能,其区别是无卤绝缘料1没有添加任何助剂,而无卤绝缘料2添加了一种特别的助剂,使产烟率大大降低。

3 试验结果的讨论

从表2的试验结果可以得出以下的结论:(1)在低烟无卤阻燃电缆上使用很普遍的无卤护套料按《材料产烟毒性危险分级》的要求,仅仅在ZA2级和ZA1级之间,即产烟浓度在12.4~25.0 mg/L之间,其产烟毒性危险分级属于一般偏下水平;(2)产烟率高的材料其危险分级的水平越低;(3)添加了特别助剂的材料在热分解时可以减少气态产物进入空气,而形成一种以碳的化合物形式存在的固态残渣(残渣的成分分析已确认),从而减少毒性烟气的浓度,有效地提高了产烟毒性危险分级的水平。

3.1 燃烧产物烟气毒性成分分析

为什么添加了大量无机填充剂的无卤材料的产烟毒性危险分级水平如此之低,而这些材料在进行常规的毒性指数试验时的水平均远远好于合格指标。这些结果提示我们,除了常规的毒性指数试验方法值得推敲外,还必须要对燃烧产物的毒性成分进行分析。

通常情况下聚合物的燃烧毒性气体有如下14种:二氧化碳(CO2)、一氧化碳(CO)、甲醛(HCHO)、氧化氮(NO+NO2)、氰化氢(HCN)、丙烯氰(CH2CHCN)、光气(COCl2)、二氧化硫(SO2)、硫化氢(H2S)、氯化氢(HCl)、氨气(NH3)、氟化氢(HF)、溴化氢(HBr)和苯酚(C6H5OH)[3]。对于常规的添加了大量无机填充剂的无卤聚烯烃材料而言,氰化氢、丙烯氰、光气、二氧化硫、硫化氢、氯化氢、氟化氢、溴化氢和苯酚基本上是不可能产生的,即便产生也是浓度极低的。从长期的燃烧产物毒性试验结果来看,基本上证实了这一观点。

3.1.1 CO2和CO在燃烧产物烟气毒性成分中的作用

从试验结果可知,无卤绝缘料1无任何添加剂,其产烟率为100%,即所有的固体聚烯烃材料全部分解为气体,在进行ZA2级(产烟浓度为12.4 mg/L)毒性试验时,30 min内实验小鼠全部死亡。无卤绝缘料2添加了特别助剂,其产烟率下降为64.1%,即有64.1%的固体聚烯烃材料分解为气体,在进行ZA2级(产烟浓度为12.4 mg/L)毒性试验时没有实验小鼠死亡。

聚烯烃材料分解氧化产生的烟气产物主要是气态氧碳化合物。从以上的试验结果可知,气态氧碳化合物在小鼠染毒试验中所起的作用是决定性的,也是决定燃烧产物烟气毒性成分的主要因子。

因此,减小材料气态氧碳化合物的生成量是减少燃烧产物烟气毒性的有效方法,而其本质就是减小材料的产烟率。

3.1.2 氧化氮在燃烧产物烟气毒性成分中的作用

氧和氮在800℃左右的常规条件下是不可能化合成氧化氮的,氧化氮的形成只能和材料添加剂的相关官能团有关。虽然无卤材料添加剂中很少有含苯环的官能团,但确实不能排除含氮的官能团的存在,譬如有些偶联剂中就有含氮的官能团。从以往的燃烧产物毒性试验结果来看,基本上每种无卤材料的燃烧气体中均检测到了氧化氮气体。而氧化氮的毒性要比氧化碳高得多,一般情况下,当氧化氮浓度达到250 ppm(1 ppm=10-4%)时30 min内就能使实验小鼠死亡[3]。因此氧化氮气体在小鼠染毒试验中也起主要作用,是决定燃烧产物烟气毒性成分的主要因子。

因此,减小材料氧化氮气体的生成量也是减少燃烧产物烟气毒性的有效方法。而减小材料氧化氮气体生成量的方法可以通过不用或慎用氮系阻燃剂和氮系偶联剂等含氮添加剂。

3.1.3 CO和CO2的生成比例对燃烧产物烟气毒性的影响

对于一种无卤材料,当已知产烟率的情况下氧碳化合物的生成数量可以通过计算估算出来,那么似乎这些毒性试验是没有必要进行了。实际上气态氧碳化合物的基本形式是CO和CO2,而CO和CO2的致死浓度相差25倍。当CO2浓度达到100000 ppm时30 min内就能使实验小鼠死亡;当CO浓度达到4000 ppm时30 min内就能使实验小鼠死亡[3]。由此可见,减少CO的生成量也就减少了燃烧产物烟气毒性。

CO的生成和燃烧情况关系密切,一般情况下,有焰燃烧产生的CO比无焰燃烧产生的少。然而当按烟气毒性危险评价方法进行试验时,燃烧情况是完全控制的,即控制到材料完全分解但未有明火的情况下,这样CO的生成量就只与材料本身有关,即材料本身的氧原子含量决定了燃烧时CO生成量的多少。从上述试验结果中XLPE绝缘料和无卤绝缘料1的小鼠死亡时间推断,XLPE绝缘料的燃烧产物烟气毒性要大于无卤绝缘料1。虽然XLPE绝缘料和聚烯烃(乙烯-醋酸乙烯)绝缘料的物性相近,但在燃烧产物烟气毒性方面至少有以下两点不同:(1)由于分子量的不同,同样质量的XLPE绝缘料和以聚烯烃为基料的无卤绝缘料在相同条件下燃烧产生的氧碳化合物总量不一样,前者多于后者;(2)燃烧时CO的生成量不一样,前者燃烧产生的CO多于后者,原因是后者的分子链上具有0H原子。

因此,如何遏制材料燃烧时CO的生成量,是减小材料燃烧产物烟气毒性的有效方法之一,也是原材料厂商在制定材料配方时就应该重点考虑的问题。

3.2 毒性烟气浓度与LC50值[4]的关系

LC50值是美国匹兹堡大学通过实验评价材料燃烧产烟毒性的评判指标,用燃烧产生的烟气使50%动物死亡时实验材料的质量(g)表示。

LC50值的试验采用美国匹兹堡大学的燃烧毒性试验装置,与上述的试验方法基本相同,都是采用实验动物暴露或染毒的方法,持续时间均是30 min。其主要区别为:(1)LC50值试验的材料产烟采用宽型管式炉,试样随炉升温,控制升温速率,得到的烟气成分是随时间的变化而变化,用30 min内产生的不恒定烟气进行小鼠暴露试验;毒性烟气浓度试验的材料产烟采用窄型管式炉,当达到预期温度后,管式炉对条形试样采用等速扫描的方法,得到稳定烟气流进行小鼠染毒试验。(2)LC50值试验采用50%动物死亡为判定依据;毒性烟气浓度试验采用有或无动物死亡为判定依据。(3)LC50值试验的试验结果是以材料质量(g)为单位的致死浓度;毒性烟气浓度试验的试验结果是以烟气浓度(mg/L)为单位的致死浓度。

由此可见,用以材料质量(g)为单位的致死浓度LC50值数据库的数据,可以用于我们研究毒性烟气浓度的指导,对我们采用毒性烟气浓度试验评价电缆燃烧烟气毒性具有借鉴作用。

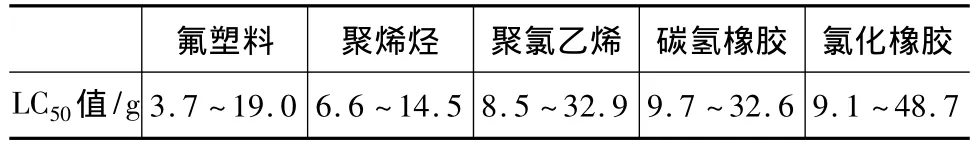

根据LC50值数据库的数据[4](见表3),参考表2的试验结果,我们可以推测没有进行毒性烟气浓度试验的材料致死浓度的大致范围。由于单一材料LC50值的范围较宽,而且试验空间的大小以及材料的确切成分无法确认,因此按照聚烯烃材料致死浓度作为参照浓度,并在比较保守的前提下给出材料致死浓度的大致范围,以对一些常用材料的烟气致死浓度的范围有一个大概的了解。即聚烯烃材料应该在ZA2级到ZA3之间,聚氯乙烯和碳氢橡胶应该在ZA1级到ZA2之间,氯化橡胶应该在AQ2级到ZA2之间,而氟塑料应该在ZA2级到危险级之间。由于氯化氢气体的毒性较大,因此聚氯乙烯和氯化橡胶的LC50值范围有待毒性烟气浓度试验的验证。

表3 单一材料98%范围的LC50值①

3.3 电缆燃烧烟气毒性的评价

评价电缆燃烧烟气毒性是非常必要的。如果已知电缆燃烧烟气毒性的等级,可以为电缆使用部门在安装或敷设电缆时,或为电缆设计部门设计电缆安装规范时提供依据,也可为消防部门评价特定区域消防安全提供依据。譬如,当在一定的区域内需要安装一定数量的电缆时,设计部门就要确定这一区域空间大小的最低要求,以保证当电缆一旦处于火灾状态下将预期达到的毒性气体浓度控制在一定的范围内;当电缆安装部门在一定的区域内安装一定数量的电缆后,就可以预计电缆一旦处于火灾状态下可能达到的危险程度。

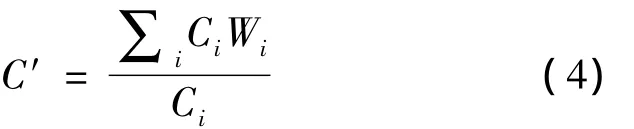

根据电缆的结构参数,例如绝缘外径和绝缘厚度、护套外径和护套厚度等,在测试了这些材料的密度后通过数学计算就能得到电缆单位长度内各种材料的重量,或者通过试验,测量电缆单位长度内各种材料的重量。如果在已知了这些材料以毒性烟气浓度(mg/L)为单位的致死浓度,按照烟气浓度叠加的原则就可以采用下式计算电缆燃烧烟气毒性的加权值:

式中,C′为致死浓度加权值(mg/L);Wi为单位长度上每种非金属材料的重量(g);Ci为每种非金属材料的致死浓度(mg/L)。

如按照式(4)计算的致死浓度加权值越大,说明电缆燃烧时产生的烟气毒性越小,则单位区域内敷设的电缆数量就可以越多;反之,单位区域内敷设的电缆数量越少。同样,计算获得加权值后,如果已知一定区域内电缆所含的非金属材料的重量,并通过测量区域空间的大小,则可以比较全面地评价在特定区域内电缆燃烧产生的烟气毒性的危险等级。

4 结论

(1)通过稳定烟气流进行小鼠染毒试验,30 min染毒试验期间观察实验小鼠的死亡情况,得到的烟气致死浓度,可以有效地评价电缆材料燃烧的烟气毒性。如果参照以材料质量(g)为单位的致死浓度LC50值和毒性指数试验结果,通过数学计算,就可以比较全面地评价电缆燃烧烟气的毒性。按照式(4)计算的电缆燃烧烟气致死浓度加权值越大,则单位区域内可以敷设的电缆数量就越多;反之,单位区域内可以敷设的电缆数量越少。

(2)目前常用的无卤绝缘和护套材料的烟气毒性试验结果显示,其烟气毒性危险分级最高只能达到ZA1级(烟气浓度为25.0 mg/L)。

(3)产烟率高的材料相对而言其烟气毒性分级水平越低。通过抑制材料分解的方法降低产烟率可以降低材料燃烧烟气的毒性,从而提高材料的烟气毒性分级水平。

(4)CO2、CO和氧化氮是决定电缆燃烧产物烟气毒性成分的主要因子,是电缆燃烧烟气毒性的主要毒性成分。遏制高分子聚合物燃烧时CO气体和氧化氮气体的生成量可以降低电缆燃烧烟气的毒性。

[1]方伟峰,杨立中.可燃材料烟气毒性及其在火灾危险性评估中的作用[J].自然科学进展,2002(3):245-249.

[2]GB/T 20285—2006材料产烟毒性危险分级[S].

[3]Def Stan 02-713:2006小样材料燃烧产物毒性指数的测定[S].

[4]Stanley kaufman James J.Refi.美国对电缆燃烧毒性进行的探讨[J].电线电缆,1993(3):30-35.