19世纪英国民族形象的历史建构

——以形塑亚瑟王与罗宾汉为例

2011-03-11许志强

许志强

(中国社会科学院 研究生院,北京100102)

19世纪英国民族形象的历史建构

——以形塑亚瑟王与罗宾汉为例

许志强

(中国社会科学院 研究生院,北京100102)

重述历史是为当下现实提供某种合法性的重要方式。中世纪传说中的“亚瑟王”和“罗宾汉”在19世纪被形塑为民族英雄,这正是加强民族认同和民族统一性的现实要求。随着两个角色更加深入人心,这种民族形象经历了从宏大政治话语向多面现实生活的转变。此外,亚瑟王和罗宾汉两个形象的差异也体现出英国民族性中对立、复杂和多元的一面。

亚瑟王;罗宾汉;民族形象;历史建构

任何一个民族国家在获得独立、统一或扩大之后都要重新确定自己的身份认同,以为这种新的整合提供某种合法性的支撑。重写新的民族历史与重塑新的民族形象是实现民族认同的重要途径。从“过去”中寻找“现在”的源头与依据是服务现实的一种必要需求,有时候甚至需要虚构和发明一种“过去”、“传统”或“历史”。英国历史学家埃里克・霍布斯鲍姆在《传统的发明》一书中指出:有些看上去非常古老的传统只不过是为了现实需要而新近发明的。[1](P2)本尼迪克特・安德森认为,民族是一种“想象的共同体”、一种主观的思想建构。[2](P6-7)这一“共同体”在很大程度上是通过重构民族历史或重塑民族形象来实现的。英国在维多利亚时期对中世纪文学的关注正是要从历史的角度来构建一种新的民族性,“亚瑟王”和“罗宾汉”民族英雄形象的塑造则为我们认识这一建构过程提供了一扇窗口,有助于我们认识民族形象的历史性、复杂性和多样性。

一、历史,建构民族形象的重要维度

19世纪是民族国家建立的重要时期,每个国家都毫无例外地回溯到历史中去寻找属于自己的民族神话和民族偶像。美国人编造了大量的革命故事以树立“建国之父”们(Founding Fathers)的历史地位;法国在大革命时期、拿破仑时代和复辟期间都力图从历史中寻求一种新合法性;而统一后的德国第一次撰写了整个德意志民族的历史。维多利亚时代的大不列颠也面临着新的民族认同问题,他们则将目光转向了中世纪。

从某种程度上讲,中世纪研究在19世纪的大繁荣满足了新时期不列颠民族历史建构的需求。在此之前,与外部力量的对抗曾经是增强国家内部民族统一性的重要途径。当时,法国是英国在欧洲大陆上的强大对手,这种与本民族对立的“他者”角色促进了英国民族意识的加强。所以,从某种程度上讲,民族性可以通过它不是什么(而非它是什么)来加以厘定,即它的敌人是谁,它排斥什么,对抗什么。琳达・柯莉(Linda Colley)通过研究1707~1837年间英国人的爱国主义认为,“不列颠民族的形成完全是由于战争而实现的。与法国一次又一次的战争使英国人团结起来共御外敌……他们自诩为新教徒国家,与当时世界上最强大的天主教力量抗衡,他们反对法国的迷信、扩张、腐败和专制。”[3](P5)英格兰人、威尔士人、苏格兰人和爱尔兰人面对外部战争的威胁使他们接受了一个统一身份标签——不列颠人(Briton)。拿破仑战争以后,法国作为“他者”的角色逐渐隐退,英国的民族性的维系与加强越来越倚重内部历史文化上的共源性。在19世纪,中世纪文学研究的勃兴就是这一转变的重要体现,英国的历史研究者和著作家们力图从历史中挖掘不列颠人共同的历史功绩和民族英雄。

民族国家为什么要通过历史的维度来重塑自身的形象?因为民族历史的重新叙述与阐发可以增强统一性,消弭内部分歧,从而解决新的民族认同问题。从这个意义上讲,历史不仅创造了民族,民族也在创造自己的历史。安东尼・史密斯(Anthony Smith)认为:“没有共同的过去,民族的概念就不可能存在……为了创造一种令人信服的民族代表,需要重新发现一种有意义和独特性的历史。”[4](P36)所以,历史与民族性的关系不言而喻。

但是,维多利亚时代的英国著作家们为何选择了中世纪作为他们重构民族历史的原型?又为何喜欢以亚瑟王和罗宾汉作为民族形象的代表?首先,英国人历来就注重传统,虽然维多利亚时期工业革命已经完成,但他们更看重现代化的源头和动力,把中世纪看作是资本主义秩序、道德观念和虔诚信仰的重要发轫时期。其次,英国人的这种怀旧情节也蕴含着对现代化的一种反思,希望从历史探寻中找到解答现实问题的答案。工业革命时期,绝大多数工人的生活状况令人堪忧,中世纪田园牧歌式的生活场景成为他们追求的梦想。[5](P8)再者,中世纪情节也是英国人自我宣称(self-assertion)的要求,用来强调英吉利民族的优越性和独特性。经济的增长和帝国的扩大使英国人的民族自豪感大大提升,他们力图重塑一种光荣的历史来说明英国走向现代化的必然性。最后,伟大的时代和伟大的功绩需要有伟大的人物来创造,亚瑟王和罗宾汉的传说正好迎合了这种需要英雄的时代。19世纪的英国人为何对中世纪之前的历史兴趣不大呢?因为这之前的历史要么笼罩着蛮荒的气息,要么残留着被罗马人征服的屈辱,这与工业时代的丰功伟绩显得格格不入,所以,也就难以成为重塑历史的最好样本。

重塑民族形象是每一个时代的现实需求,不同的历史时期对民族形象的要求是不同的,民族形象的建构方式和表现方式也存在差异。同时,民族形象具有复杂性和多样性,不同的群体对民族形象的内涵有着不同的认识和理解。所以,作为19世纪英国民族形象的具体代表,“阿瑟王”和“罗宾汉”的英雄神话不仅在19世纪上半期和下半期有所变化, 而且,二者所代表的社会阶层和政治观念也是有区别的。

二、“民族英雄”亚瑟王与罗宾汉

19世纪,中世纪文学研究的勃兴促进了对亚瑟王和罗宾汉传说相关资料的挖掘和整理,这是借助历史人物构建民族形象的前提和基础。由于这个世纪上半期英国仍然笼罩在与其他国家相互竞争和对抗的阴影之中,两个传说人物在很大程度上也就成为大不列颠民族爱国主义的典型代表。

早在16世纪,英语作为一种民族语言就开始受到重视,它逐渐取代希腊语和罗马语成为英国著作家使用和研究的主要语言。斯蒂凡・科里尼(Stefan Collini)指出,英语研究的普遍拓展是“民族自我认同的重要过程”。[6](P6)中世纪大量文献的发现使亚瑟王和罗宾汉的传说更加丰满生动,广为流传。例如,弗里德里克・马登(Fredric Madden)毕生致力于搜集和出版亚瑟王的相关资料。他最大成就是在1839年出版了一本关于亚瑟王传说中圆桌武士之一加文(Gawain)的中世纪文选。与之前零散而错误百出的“文选”、“样本”相比,马丁提供了一套完整、准确的原稿抄本,并附有评论、注释和术语表。[7](P38)同样,自1795年约瑟夫・里森(Joseph Ritson)的《罗宾汉》发表以后,对罗宾汉传说的研究也广泛开展。1847年,约翰・马修(John Matthew) 出版了《罗宾汉英雄传奇略记》,对在此之前的文本做了很大修正,提供了一个相对全面和准确的版本。19世纪许多关于罗宾汉的诗歌都是参考他的著作写成的。在相关文献进一步丰富和规整的基础上,两个传说的通俗版本、精简版本以及以此为素材写成的诗歌、话剧、小说开始得到广泛传播,有些甚至成为脍炙人口的经典之作。亚瑟王与罗宾汉的英雄形象也逐渐深入人心。

由于在英国的早期历史中都没有对这两个传说的确切记载,可以说,二者都经历了从无到有、从简单到丰实的传播过程。[8](P91)这也可以看作是霍布斯鲍姆所说的一种“传统的发明”。这种英雄神话的重塑与再造主要目的就是为了树立民族形象,彰显民族个性,扩大民族认同。维多利亚时代的英国需要创造自己的英雄神话来平抑机器时代的喧嚣和激发国民的爱国热情。工业革命后的英伦就像是一个暴发户,虽然非常富有,精神和价值却变得非常匮乏。为了粘合民族共同体的凝聚力,它需要从历史文化中寻找一种正统性和合法性。创造具有爱国主义的神话偶像就成为实现这一目的的重要途径。

所以,19世纪著作家笔下的亚瑟王和罗宾汉形象都打上了“爱国主义”烙印也就不足为怪。这个世纪初,在与法国的雅各宾主义和拿破仑战争对抗的过程中,英国人渴望有一个强势人物的出现,带领英国人捍卫自己的民族和传统。费莉西亚・布朗(Felicia Browne)在1808年写就的史诗《英格兰与西班牙:勇武与爱国主义》中号召不列颠人应该以亚瑟王为榜样为民族奋战,诗歌这样写道:

在我们的光辉历史上,

不列颠的英雄世代辈出,

从传说中的大英雄亚瑟,

到今天继承先人伟业的胜利者,

从那位手持长矛的圆桌骑士的首领,

到驰骋战场的决胜者,

勇士们让不列颠的王冠永不退色,

也使英吉利的旗帜声名远播。[9]

在爱德华・里顿(Edward Lytton)的《亚瑟王》中,当湖夫人(Lady Lake)带领亚瑟王拜访时间老人(Lords of Time)时,他们为亚瑟王提供三种可以预见的前景来选择,一种是田园诗歌般的景象,一种是雍容华贵般的景象,但亚瑟王拒绝了这两种未来,因为他从画面中看到自己享受安逸的时候,却发现人民正在忍饥挨饿。最后,他选择了第三种前景,即为自己的人民和民族浴血奋战。[10](P21-29)当民族团结意味着国家的生死存亡时,不论是英格兰人、威尔士人,还是苏格兰人、爱尔兰人都在分享共同的英雄神话,他们希望这种神话能引导不列颠人取得胜利。这一时期的苏格兰作家沃尔特・斯考特(Walter Scott)故意抹去了民族冲突的历史,对亚瑟王的丰功伟绩大写特写;威尔士诗人雷福德・劳得(Revd Lloyd)在其史诗《英国的神勇》(Brithish Valour)中也不计民族前嫌,集中叙说英国人如何团结一致共同对抗罗马人。这些作品都在力图树立一种伟大的英雄神话和光荣的历史传统,这正是维多利亚时代所匮乏和需求的东西。

同样,隐匿山林的逃亡者罗宾汉也被赋予一种爱国主义的民族情结。在麦克纳里(MacNally)笔下的罗宾汉仍然忠于自己的国家,并愿意为保卫自己的国家而战。开始罗宾汉因为自己遭遇不公而不愿参战,但他的恋人克劳琳达(Clorinda)让他重新做出思考:“你的国王被他的敌人所诬陷,亲爱的罗宾,难道你……既然你那么高尚英勇和慷慨大度,你会无视对国家的职责而愿意在幽暗的密林中了此一生吗?……当我们的国家处在危急时刻,所有的嫌隙都应该消解,所有的伤痛都应该忘却,所有的团体都应该众志成城,大家都应该齐心协力、同仇敌忾,为荣誉而战。”在民族大义面前,罗宾汉最终还是屈从了,他回答道:“是的,克劳琳达。 我应该加入祖国的军队,带领我的绿林好汉们为国争光。”[11](P7)

在参考罗宾汉传说的基础上,斯考特写出了著名小说《伊凡赫》(Ivanhoe)又译为《劫后英雄传》)在19世纪广受欢迎。1822年,托马斯・皮考克(Thomas Peacock)根据罗宾汉的爱情故事所撰写的《女仆玛丽安》 (Maid Marian)面世。约翰・基特(John Keat)则创作了史诗《罗宾汉》对传说做了进一步加工和美化。总体来看,在19世纪英国文人的笔触下,罗宾汉既是一位反抗政府不公统治的绿林好汉,也是一位勇于捍卫民族利益的爱国者。

19世纪上半期,经过历史学家、诗人、剧作家和小说家的文字重塑,原本只存在于传说中的亚瑟王和罗宾汉形象已经成为具有爱国主义的“民族英雄”。通过共同分享这两位“民族英雄”的故事,了解他们所创造的丰功伟绩和体现出的民族性格,英国人更加意识到,不列颠民族在历史上就有许多共同经历,这种“杜撰的传统”使维多利亚时期的英国人看到了民族统一性的历史依据。正如玛丽・威尔逊(Mary Wilson)所言:“亚瑟王和罗宾汉这两个名字都是我们民族精神的传承”。[12](P411)

三、大众生活中的亚瑟王与罗宾汉

19世纪后半期,随着这两个英雄神话的传播,亚瑟王和罗宾汉的形象更加深入人心,他们代表的民族精神也逐渐渗透到英国人的日常生活中。理查德・沃纳(Richard Warner)指出,“在英国故事中没有那一个角色比亚瑟王更为我们所熟知和喜欢的了”[13](P160)而罗宾汉的故事也为人们所称道,“它也在不列颠的土地上广为传颂”。[14](Pxxiii)这一时期,两个民族形象的代表以更多样化的方式融入到英国人的大众文化、商业活动和艺术研究中。

1870年,爱尔兰的《都柏林评论》(Dublin Review)报道,亚瑟王的名字“深受赛马场上的绅士所欢迎,他们往往把自己的赛马叫做‘亚瑟王'。”[15](P423)同样,以罗宾汉命名的赛马也很常见。50年代,亚历山大・赫尔(Alexander Hall)的快速帆船就叫做“罗宾汉”。这些不仅仅表明英国人对两位偶像名称的喜好,更是对他们所代表的英勇精神的钦佩。在英国人的生活中,亚瑟王和罗宾汉已经由过去为民族而奋战的英雄形象转变为速度、优势和胜利的象征,这正是日不落帝国如日中天时期民族自豪感的一种体现和张扬。

维多利亚时代的服装也打上了两位神话英雄的印记。阿登・豪尔特(Arden Holt)指出,他曾经见过数百位女士的服装上都画有亚瑟王传说中的角色如伊莱恩(Elaine)、伊妮德(Enid)、吉尼维尔(Guinevere)以及罗宾汉传说中的玛丽安的形象。[16]1897年,罗德尼勋爵夫妇参加德文郡公爵夫人举办的球技比赛时,分别打扮成亚瑟王和皇后吉尼维尔的形象,周围被一群“圆桌骑士”簇拥着,场面非常壮观。[17](P52)甚至以亚瑟王传说为主题的挂毯也在维多利亚时代风靡一时。1879年,皇家挂毯制造厂(Royal Windsor Tapestry Manufactory)接到英国官员下达的一份任务,要定制关于亚瑟王宫廷生活的一套挂毯。[18](P206)一家公司生产的以亚瑟王寻找圣杯为主题的系列挂毯竟然可以卖到3500英镑的高价。一些旅游公司建立了亚瑟王城堡来吸引游客,游客可以在“亚瑟王旅馆”就寝,可以再“亚瑟王酒馆”小酌。1886年8月,约克郡的小镇里彭(Ripon)组织了一场以罗宾汉故事为题材的话剧,尽管话剧表演有点拙劣,还是吸引了大量的观众,组织者也因此大赚一笔。[19](P197)可见,亚瑟王和罗宾汉的在19世纪后期英国的商业经济之中已经形成一种颇受欢迎的品牌力量。

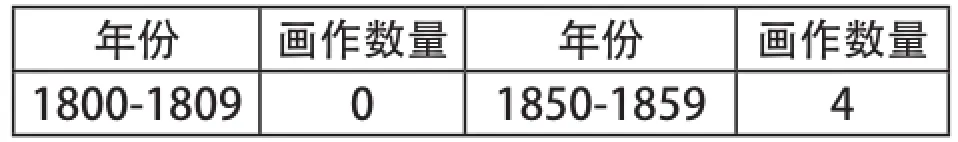

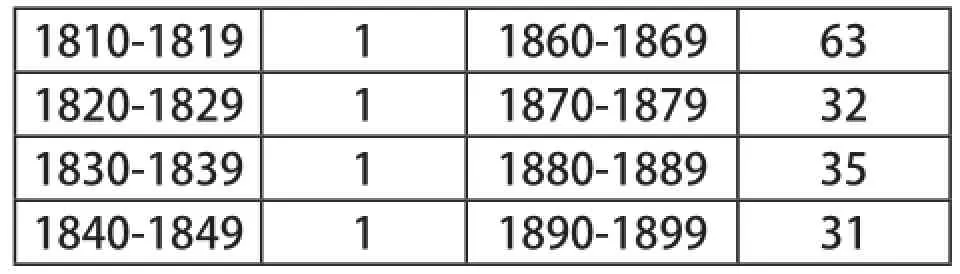

亚瑟王和罗宾汉的传说在这一时期的视觉艺术领域也颇受欢迎,其中以亚瑟王的题材居多。在19世纪之前没有几幅画作是关于亚瑟王的,而1860年以后以此为主题的作品大量出现(如下图表所示);而以罗宾汉为题材的则相对较少。因为罗宾汉亡命徒的形象使他很难被正统的画家们接受。但是,作为大众文化的偶像,他却是许多书籍、小册子、诗歌和其他印刷品所描述的主角。除画作以外,在雕塑、建筑等其他视觉艺术领域,以亚瑟王和罗宾汉为主题的创造也大量涌现。

皇家艺术院、英国皇家艺术学会、苏格兰皇家艺术院1800-1899年间展出亚瑟王题材画作数量[20](P81-142)

1810-1819 1 1860-1869 63 1820-1829 1 1870-1879 32 1830-1839 1 1880-1889 35 1840-1849 1 1890-1899 31

总之,在19世纪末期,亚瑟王和罗宾汉的传说已经渗透到人们的日常生活中,无论是体育竞技场所还是商业、艺术中,都抹不去他们的形象和标志。这说明英国人对两个英雄神话的建构已经走出了单一的文字记载,而是以更多样、更生动的方式呈现在大众文化中。亚瑟王和罗宾汉已经成为维多利亚时代英国人的一种文化符号。同时,这也说明二者所体现出来的民族形象已经由过去以宏大、严肃而具有政治倾向为特征转变为活泼、亲切而具有商业化倾向为特征。一句话,亚瑟王与罗宾汉的民族形象逐渐由宏大的政治话语走进人们现实生活的方方面面。

四、两个民族形象代表的不同蕴含

尽管亚瑟王和罗宾汉的形象已经成为不列颠民族性和统一性的重要体现,但二者角色的差异性也反应出19世纪英国社会的等级性与对立性。亚瑟王的形象代表着英国社会的统治阶层,是权力和权威的象征;而罗宾汉代表着被排斥在社会之外的底层民众,是社会不安定因素的象征。两种角色的对立性折射出维多利亚时代的社会分层,也折射出民族多样性的真实一面。

从某种程度上讲,亚瑟王形象的重塑是维多利亚上层社会渴求强势人物的一种表征。1820年,匿名作者写的一本小册子《圆桌骑士》(The Round Table)在伦敦社会传播开来。书中强调英国社会应该出现一个强有力的领导者来控制“社会极端分子”所导致的“混乱和无序”,以“保护富人的财产、工业革命的成果和个人自由”。作者认为统治者与被统治者应该形成一种互利共生关系,“臣民的职责是服从,而君主的职责就是保障正义,保护民族共同体。”在作者的笔下,亚瑟王就是这样一个既有着强大力量又为臣民提供保护的慈父形象。维多利亚时代的上曾社会之所以具有这种需求与当时的社会背景不无关系。19世纪30、40年代,英国发生了经济危机,社会关系趋向紧张,工人运动不断高涨。许多保守派在寻求现实问题的先例时,把目光投向了中世纪,在他们看来,那是一个上层社会相对慈善、下层社会相对恭顺的和谐时代。而亚瑟王的卡米洛宫殿就成为英国精英社会的一种代表。《圆桌骑士》通过重塑亚瑟王的历史形象来提醒人们,君主和贵族的强大有利于保护民众的利益。

罗宾汉则代表着工业革命时期底层人民心声。罗宾汉与贪婪、粗暴的征税官进行抗争被视为英国底层民众摆脱束缚、追求自由的体现。他是19世纪上半期英国工人激进派的偶像。

用霍布斯保姆的话说即:“他(罗宾汉)是社会叛乱的典型。”[21](P4)如果说维多利亚时代的底层工人忍受着工厂主的剥削和压迫的话,那么,罗宾汉的传说及其所隐匿的森林社会似乎为人们摆脱压迫和束缚提供了一个理想之地。在这样一个互助性的社会中,人们有自己的平民英雄,他劫富济贫、抑强扶弱。从这个意义上讲,罗宾汉这一形象的构建满足了19世纪英国社会中的弱势群体对平民英雄的渴求。在这个世纪40年代,诗人斯宾塞・赫尔(Spencer Hall)指出:“……(罗宾汉)作为一个令暴君和敲诈者心怀满恐惧的大英雄,在普通大众心目中占有非常重要的地位。”

沃克・斯帕登(J. Walker M'Spadden)在其《罗宾汉与他的兄弟们》一书中指出:“罗宾汉的故事是普通大众的史诗,就像亚瑟王与他的骑士们的故事是显贵阶层的史诗一样。”这两个截然不同的人物能同时成为英国的民族英雄,这说明19世纪英国的民族特性所代表的并非是一种统一性的观念和理想,而至少代表一种对立性或多样性的观点。经济基础决定上层建筑,在经济结构多元化的英国等级社会中,其社会观念及其对民族性的理解也必定是多样化的。

此外,亚瑟王与罗宾汉的角色差异还体现出维多利亚时代扩张主义与反扩张主义的对立。

从地理范围来看,亚瑟王的传说主要在英国西南部沿海一带传颂,而罗宾汉的故事则主要在诺丁汉姆郡和约克郡南部的林带地区流传。[22]这样一种地域差异孕育出不列颠民族观念中的不同趋向:有些人认为,英国几个世纪以来就已经放眼海外、扩张领土,英帝国应该不断继续扩张;而另一些英国人则持一种的保守态度,认为外部世界会给不列颠带来潜在的威胁。亚瑟王代表前一种观点,而罗宾汉代表后一种观点。

在19世纪的传说中,亚瑟王经常被描述为一个帝国的统治者,统辖的领地非常广袤,并因此给他的宫廷带来了荣耀。帝国主义者常常利用这一传说来支持英帝国的扩张,在他们看来,亚瑟王和他的圆桌骑士们为寻找圣杯而战,同样,维多利亚时代的英国人也应该勇敢地控制印度、非洲和亚洲的领土。例如,伯恩斯把圆桌骑士之一加勒哈德(Galahad)描述为一个全身心致力于神性和正义的人,为了找回圣杯,他无畏无惧、奋勇直前,而英帝国的开疆扩土也正需要激发民众的英雄主义和对民族目标的认同。[23](P21)

相反,生活在森林之中的罗宾汉却扮演者反扩张主义的角色。安妮・鲍曼(Anne Bowman)在《森林之主》(The Boy Forest)中借主人公的口吻写道:“如果国王参加远征之战,他的王国就会因为无暇被顾及而遭到遗弃,或遭受混乱和暴政。”当休伯特(Hubert)用欣羡的眼光询问刚参加圣战归来的朋友史密斯(Simith)时,后者回答到:“我们所想的并非常常是神圣的东西,每个人满脑子都是杀戮和抢掠……我想,不论是牧师还是士兵,彼此都一样野蛮,与其说是为了布道,还不如说是为了敛财和杀人。”[24](P169)这样,透过罗宾汉的传说,反对帝国扩张的人表达了自己的声音。

那么,两个截然不同的“民族英雄”如何能共存于19世纪的英国的呢?

可以说,阿瑟王和罗宾汉既是大不列颠民族整体性和统一性的象征,也是社会分裂和对立的体现。不过,这种分裂已经不像18世纪之前英格兰与苏格兰那样的民族分裂,而是在民族国家统一的基础上地域差异性和社会等级化的一种表征。对于大不列颠这样一个近500年来渐进完成统一并较完整地保存地方民族传统的国家来说,统一性不可能仅仅代表一种单一的民族观念和理想,新民族国家在发展过程中也会不断面临新的民族认同问题,它不得不整合各种相互冲突的态度和观点融入到一个基本一致的民族框架内。对于民族的理想形象应该成为什么样子以及如何来构建这种民族形象,不同的群体持有不同的观点,同一群体在不同的时代也持有不同的观点。所以,亚瑟王和罗宾汉所代表的不列颠民族形象既是历史的、变化的,也是复杂的、多样的。

[1] 霍布斯鲍姆. 传统的发明[M].庞冠群,顾杭译.北京:译林出版社,2004.

[2] 本尼迪克特安德森.想象的共同体[M].吴睿人译.上海:上海人民出版社,2003.

[3] Colley. Britons: Forging a Nation 1707-1837[M]. London: Yale UP, 1992.

[4] Anthony Smith.The“Golden Age”and National Renewal [A] in Geoffrey Hosking and George Schopflin (eds.), Myths andNationhood[C].New York: Toutledge, 1997.

[5] Alice Chandler. A Dream of Order: The Medieval Ideal in Ninetheenth-Century English Literature [M]. Lincoln: University of Nebraska Press, 1970.

[6] Stefan Collini. Public Moralist: Political Thought and Intellectual Life in Britain 1850-1930[M]. Oxford: Clarendon, 1908.

[7] Gretchen P. Ackerman, “Sir Frederic Madden and Arthurian Scholarship”[A] in Valerie M. lagorio and Mildred Leake Day (eds.), King Arthur Through the Ages[M]. New York: Garland, 1990.

[8] Algernon Herbert. Britannia afer the Romans [M].London,1836.

[9] Felicia Browne. England and Spain: or Valour and Patriotism [M].1808.

[10] Edward Bulwer Lytton. King Arthur [M].1849.

[11] Leonard Macnally. Robin Hood; or Sherwood Forest [M]. Dublin,1788.

[12] Wilson. Enland's ballad-hero [J]. Temple Bar.1892,95.

[13] Richard Warner. A History of the Abbey of Glaston; and the Town of Glastonbury[M].Bath, 1826.

[14] William Allingham.The Ballad Book: A Selection of the Choicest Brithish Ballads[M].London and Cambridge, 1864.

[15] Tennyson. Arthurian Poems[J].Dublin Review,1870,70.

[16] Arden Holt. Fancy Dresses Described; or, What to Wear at Fancy Balls[M]. 1879.

[17] Stephanie L. Barczewski. Myth and National Identity in nineteenth century Britain[M].Oxford : Oxford University Press,2000.

[18] Beryl Platts.“ A Brave Victorian Venture: The Royal Windsor Tapestry Manufactory”[J]. Coutry Life, 1979,166.

[19] W. Harrison. Ripon Millenary: A Record of the Festival, Ripon[M]. 1892.

[20] Christine Poulson. “Arthurian Legend in Fine and Applied Art of the Nineteenth and Early Twentieth Centuies: A Catalogue of Artists”[A].Arthurian Literature[C] IX, ed. Richard Barber, Cambridge: D. Brewer, 1989.

[21] Eric Hobsbawm. Primitive Rebels: Studies in Archnic form of social movement in the 19th and 20th centuries [M]. New York:Praeger,1963.

[22] Neil Fairbairn and Michael Cyprien.A Traveller's Guide to the Kingdoms of Arthur[M]. London: Evens Brothers, 1983.

[23] James Burns. Sir Galahad: A Call to the Heroic[M]. London,1914.

[24] Anne Bowman. The Boy Forester: A Tale of the Days of Robin Hood[M]. London,1868.

责任编辑:冯济平

Historical Construction of British National Image in the 19thCentury: a Case Study of King Arthur and Robin Hood

XU Zhi-qiang

(Graduate School, Chinese Academy of Social Sciences, Beijing 100102, China)

Recapitulation of history is an important method to supply legitimacy for the present. King Arthur and Robin Hood were well-known figures of the medieval legends. Both of them were shaped into British national heroes in the 19thcentury, which embodied the actual requirement of national identity and national unity. With the increase of their popularity among people, this kind of national image experienced the transformation from the grand political discourse to the manifold real life. Besides, the differences between King Arthur and Robin Hood also showed the conflict, complexity and plurality of the British nationality.

King Arthur; Robin Hood; national image; historical construction

I109

A

1005-7110-(2011)03-097-06

2011-01-12

许志强(1982-),男,山东济南人,中国社会科学院研究生院博士生,主要从事西欧史、英国史研究。