物联网在农业中的应用

2011-03-07张长利沈维政

张长利,沈维政

(东北农业大学工程学院,哈尔滨 150030)

1999年MIT提出物联网概念,即把所有物品通过射频识别等信息传感设备与互联网连接起来,实现智能化识别和管理。2008年末IBM提出了发展“智慧地球”的新概念,又进一步被奥巴马总统提升为促进经济复苏的国家战略。2009年8月7日,温总理在无锡考察“中科院高新微纳传感网工程中心”时,提出“感知中国”的概念。面对后经济危机时代的挑战,各国都在寻求新的经济增长点和着力点,物联网产业首当其冲。

目前,物联网产业已被正式列为国家五大新兴战略性产业之一。温家宝总理在十一届全国人大三次会议上作政府工作报告时指出,要大力培育战略性新兴产业,加快物联网的研发应用。

过去的十年间,互联网技术取得巨大成功,而物联网技术将成为推动下一个经济增长的特别重要推手。

1 物联网在农业中的应用现状

欧洲智能系统集成技术平台2009年提交的物联网研究发展报告中[1],将物联网的种类划分为18大类。其中,“农业和养殖业物联网”是最重要的发展方向之一。报告中指出,农业物联网分为三个层次:信息感知层、信息传输层和信息应用层。信息感知层由各种传感器节点组成,通过先进传感器技术,多种支持过程精细化管理的参数可通过物联网获取,如土壤肥力、作物苗情长势、动物个体产能、健康、行为等信息。在信息传输层中,传感器获取各类数据通过有线或无线方式,以多种通信协议,向局域网、广域网发布。信息应用系统对数据进行融合、处理后用于制定科学的管理决策,对农业生产过程进行控制。

近十年来,美国和欧洲的一些发达国家相继开展了农业领域的物联网应用示范研究,实现了物联网在农业生产、资源利用、农产品流通领域,物-人-物之间的信息交互与精细农业的实践与推广,形成了一批良好的产业化应用模式,推动了相关新兴产业的发展。同时还促进了农业物联网与其他物联网的互联,为建立无处不在的物联网奠定了基础。我国在农业行业的物联网应用主要实现农业资源、环境、生产过程、流通过程等环节信息的实时获取和数据共享,以保证产前正确规划以提高资源利用效率、产中精细管理以提高生产效率,实现节本增效、产后高效流通,实现安全溯源等多个方面,但多数应用还处于试验示范阶段。

1.1 农业资源利用

在农业资源监测和利用方面,美国和欧洲利用资源卫星对土地利用信息进行实时监测,并将其结果发送到各级监测站,进入信息融合与决策系统,实现大区域农业的统筹规划。同时,在地面利用GPS定位设备,对地理位置进行标定,实现区域农业规划。

近年来,我国将GPS定位技术与传感器技术相结合,实现了农业资源信息的定位与采集;利用无线传感器网络和移动通信技术,实现了农业资源信息的传输;利用GIS技术实现了农业资源的规划管理等。目前GPS技术己开始应用于农业资源调查、土壤养分监测和施肥、病虫害监测和防治等农田信息采集和管理、农业环境变化和农业污染监测等方面。精细农业需要及时了解农田状态信息,如农田中的肥、水、病、虫、草、害和产量的分布情况,卫星定位技术与农田信息采集技术相结合,可以实现定点采集、分析农田状态信息,生成农田信息空间分布图,指导生产者做出相应的决策并付诸实施。

杭州电子科技大学研究了基于无线传感器网络的湿地水环境数据视频监测系统。它的主要功能是通过分布在湿地小水域的传感器节点采集水环境参数,通过安放在水源入口、水体出口等重点区域的数据视频基站将水环境参数和视频信号传输至远程监测中心,远程终端通过Internet实现对湿地全天候的实时监测,进行数据分析与处理,并对污染等突发事件和环境急剧变化所影响的水域的水环境状况实时报警。将整个湿地水域划分为若干个子区域,在子区域中构建基于ZigBee无线技术的ZigBee网络,传感器节点采集水温、pH、浊度、电导率、溶解氧含量等多种水环境参数,每个子区域配置一个带ZigBee网关和CDma视频传输通道的数据视频基站,对ZigBee网络的多个传感器节点进行数据采集和状态监测,并通过CDma无线网络将子区域的水环境参数实时传送至监测中心。

1.2 农业生态环境监控

农业生态环境是确保国家农产品安全、生态安全、资源安全的重要基础。许多发达国家如美国、法国和日本特别注重对农业生态环境的监测和保护。一方面,加强立法等政策性保护措施;另一方面,综合运用高科技手段构建先进农业生态环境监测网络,通过利用先进的传感器感知技术、信息融合传输技术和互联网技术,将物联网技术融合其中,建立覆盖全国的农业信息化平台,实现了对农业生态环境的自动监测,保证了农业生态环境的可持续发展。

在美国,己形成了生态环境信息采集—信息传输处理-信息发布的分层体系结构。加州大学伯克利分校和大西洋学院联合在大鸭岛上部署了由43个传感器节点组成的传感器网络,节点上安装有多种传感器以监测海岛上不同类型的数据。在法国,利用信息技术对土壤环境进行精确的数据分析,根据种植品种的具体需求,调节和改善种植环境。

我国在农业生态环境监测方面,研制了地面监测站和遥感技术结合的墒情监测系统,己在贵阳、辽宁、黑龙江、河南、南京等地示范应用,研制了大气环境和水环境监测系统,实现了对大气中二氧化硫、二氧化氮等有害气体、水温、pH、浊度、电导率和溶解氧等水环境参数的实时监测[1]。在环境监测手段上,主要采用地面监测站和遥感技术结合实现。地面监测站的信息监测前期以人工测量为主,近年来在项目经费资助下开展了不少基于无线传感器网络的监测站点研究,开启了物联网技术在农业生态环境监测上的应用。目前我国多个省市建立了墒情监测系统,这些系统依靠传感器技术和无线通信技术,是目前我国农业生态环境监测中应用比较多的领域。

1.3 农业生产精细管理

精细农业是现有农业生产措施与信息高新技术应用的有机结合。它集成了信息技术与3S空间信息技术,从信息采集、高效传输、信息处理、模型建立、决策分析、农作管理等方面开展信息化技术研究。在美国,20%精细农业中应用了GPS、传感器等物联网感知技术,己成为农业生产信息获取、生产管理、辅助决策、智能实施的物联网关键技术。

1.3.1 粮食生产

部分发达国家的大田粮食作物物联网已形成雏形,并在实践中日趋完善。2008年,法国建立了较为完备的农业区域监测网络。在农作物生长的各个环节,对作物的苗情、长势信息、与作物生长直接相关的环境信息进行获取,并将相关数据发送到农业综合决策网进行处理,以指导施肥、施药、收获等农业生产过程。

我国在粮食作物生产管理的农业物联网应用主要围绕着精细农业示范工程的实施展开。物联网技术在大田农作精细管理中的应用研究,主要涉及田间环境/土壤信息获取、联合收获机械自动测产、农田作物产量空间差异分布图自动生成和农业机械作业监控等三个主要领域。

1.3.2 设施农业

在设施农业环境调控方面,Serodio等开发了一个近似分布式的无线数据采集和控制系统,用于管理一组温室[2]。Mizunuma等配置了一个农田和温室的无线局域网(WLAN)用于监控作物的生长,并实现了生产系统的远程控制,研究结果认为这种远程控制策略模型能够有效的改善生产力并减少人力需求[3]。在设施农业灌溉施肥方面,Digital Sun公司研发了自动化无线传感器网络系统。澳大利亚的CSIRO研究中心于2005年2月采用十个微气候节点用于昆士兰大学的温室育苗过程管理,传感器节点测量空气和土壤温、湿度,光合作用有效辐射等信息,最终采用Fleck的控制功能来控制喷雾等设备,优化作物生长环境。

中国农业科学院环发所研发的基于GPRS和Web技术的远程数据采集和信息发布系统方案[4],首先通过RS485总线与数字传感器连接,并与PC监控计算机构成温室现场监控系统;其次,通过GPRS无线通讯技术建立现场监控系统与互联网的连接,将实时采集信息发送到Web数据服务器。系统软件采用MS VB-net和ASP-net开发,构建了基于B/S的“瘦客户”模式,只要通过浏览器不仅可实时浏览监测数据,而且能进行历史数据的查询。

1.3.3 畜禽水产养殖

发达国家的畜禽、水产精细化养殖监测网络己经初具规模,集成实时监测、精细养殖、产品溯源、专家管理于一体的物联网应用得到快速发展。欧美的一些奶牛养殖场,自上世纪70年代后期起,就开发应用了无源奶牛编号自动识别器,支持按奶牛个体产出率和生理、健康特征信息实施精细化节本增效的养殖管理。随着RFID产业技术的发展,大量RFID标签和动物个体信息特征微小型传感器己迅速进入奶牛、肉牛、养猪场等的精细化管理。其中RFID标签不仅用于动物身份识别,还可对动物个体每天的饮水量、进食量、运动量、健康特征、发情期等重要管理信息进行记录与远程传输,同时开始用于动物疫情预警、疾病防治及精细化养殖管理。

在我国,河南省建立了畜禽饲养地理分布定位网络系统。该系统以自然村为基点单位,涵盖全省所有畜禽饲养和规模养殖场、畜产品加工厂、饲料厂、兽药厂及畜禽交易市场的地理分布情况。系统大大提高了对重大动物疫情控制的应急能力和指挥能力,更有利于科学实施畜产品优势区域布局开发,促进畜牧业持续稳定健康发展。中国农业大学建立了蛋鸡健康养殖网络系统。通过对蛋鸡的品种、饲料、环境进行科学管理,使经济动物的遗传潜力得以发挥,在产前、产中和产后均有详细的生产记录,从养殖的各环节上控制了重大疫病的发生,最终生产出对人体无不良影响,符合人体营养需要的鸡蛋产品。蛋鸡健康养殖管理信息系统主要包括员工服务、人事管理、文档管理、饲料管理、蛋鸡管理、视频监控、鸡病查询、鸡蛋查询、系统维护等9个功能模块[5],涉及到了鸡蛋的产前、产中和售后服务,为消费者提供鸡蛋的安全纪录和健康信息,为蛋禽企业提供远程管理和辅助决策等技术支持。

1.4 农产品安全溯源

1998~2001年法国、德国、意大利、荷兰、葡萄牙和西班牙联合实施了家畜电子标识(IDEA)项目,涉及这6个国家100万头家畜;加拿大肉牛自从2001年起使用一维条形码耳标,从2005年1月1日~2006年9月将逐步过渡到使用电子耳标;在美国,一个大约由70多个协会、组织以及政府机构的100余名畜牧兽医专业人员组成的家畜标识开发小组(USAIn),共同参与制定并建立家畜标识工作计划,其目的是在发现外来疫病的情况下,能够在48 h内确定所有涉及与其有直接接触的企业,对于不同的畜种有不同实施计划,该计划按不同畜种分步骤逐步采用RFID电子标签实现对畜产品生产过程的追溯[6]。

我国2003年设立了“饲料和畜禽产品数字化安全监控体系研究”专题,研究了追溯码编码、打印控件生成、多平台溯源等关键技术,并应用到蔬菜、水产等产品的追溯中;提出了基于猪肉安全生产的物质流与信息流的跟踪与溯源流程,开发了集约化养猪场及散养模式下养殖、屠宰与销售环节数据记录系统,以及面向政府监管和消费者查询的公共网络平台。在农产品流通体系技术监管方面,浙江大学、北京市农业信息中心等单位,研究开发了车载端冷链物流信息监测系统。此系统包括两部分:车厢内通过构建无线传感器网络实现温度、湿度等环境信息的实时采集,无线发送到驾驶室;驾驶室通过在车载电脑集成GPRS、GPS、RFID模块构建车载配送终端设备,实现采集环境信息的立体显示及色调预警。

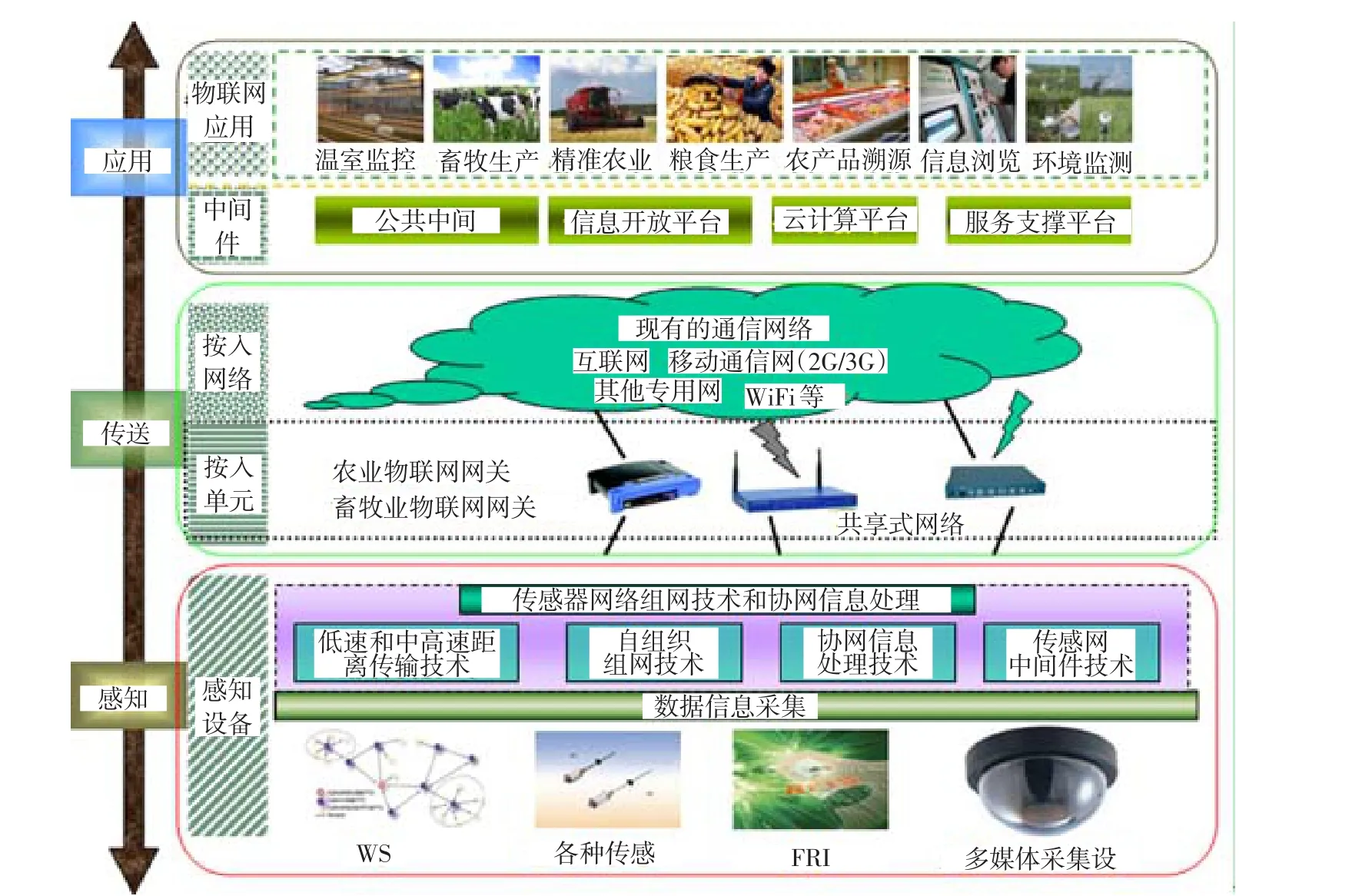

图1 未来的农业物联网Fig.1 Future agricultural internet of things

2 农业物联网应用发展趋势

未来的农业物联网将如图1所示,大到一头牛,小到一粒米都将拥有自己的身份,人们可以随时随地通过网络了解它们的地理位置、生长状况等一切信息,实现所有农牧产品的互联。要实现上图所示的农业物联网就必须解决如下问题:一是农业传感设备必须向低成本、自适应、高可靠、微功耗的方向发展;二是农业传感网必须具备分布式、多协议兼容、自组织和高通量等功能特征;三是信息处理必须达到实时、准确、自动和智能化等要求。集成传感器技术、无线通信技术、嵌入式计算技术和分布式智能信息处理技术于一体,具有易于布置、方便控制、低功耗、灵活通信、低成本等特点的物联网技术己成为实践“农业物联网”的迫切应用需求。

3 农业物联网应用急需解决的共性关键技术

3.1 感知层共性问题分析

在感知层,需开发基于多种不同应用目标的高可靠、低成本的农业资源、环境、作物生长动态信息获取传感器和动物行为信息传感器,研究突破一些特种农用传感器产品开发的瓶颈性科学技术难题,研究开发对空间分布设置的微小型传感器能源自激供给技术与节能控制模式。

3.2 传输层共性问题分析

在传输层,需要解决农业物联网自组织网络和农业物联网感知节点合理部署等共性问题。

①农业物联网自组织网络体系结构。针对农业业务的不同应用情况,研究农业物联网的复杂网络体系结构,解决节点信息的可靠传输与远程拥塞控制;研究物联网节点的位置管理模型、能量管理模型、时间管理模型、安全管理机制等技术,设计适用的无线局域网、移动通信网和因特网等渠道进行数据传输;②农业物联网感知节点部暑模型。针对农业生产、农产品加工储藏、农产品流通环境的不同特点,研究感知节点与控制中心全维度空间部署模型,构建低成本、全覆盖、实时监控的农业物联网物理层拓扑架构。

3.3 应用层共性问题分析

①农业物联网信息融合与优化处理技术。研究遥感卫星数据、航拍数据、传感器、基础地理信息、农业历史资料数据、现场采集数据、统计数据、农业模型、农业知识等信息融合模型,多模态数据挖掘与聚类方法,融合信息中特征数据的提取方法等,实现多源信息的集成应用与智能处理;②农业物联网集成服务平台。改进传统的农业信息平台系统框架,采用新型软硬件协同设计方法,研究基于终端簇/服务群模式的农业物联网集成服务平台,通过物联网集成服务平台实现的农产品动态监测和管理;③农业物联网技术规范。由于农业物联网发展具有区域性、野外部署等特点,需要解决骨干网络和关键数据传输标准的问题。因此,需要研究农业物联网统一的技术规范,主要包括自组织网络技术规范、有线/无线统一服务网络接入规范、感知节点部署规范、数据融合技术规范、网络嵌入式系统构建规范、物联网跨层数据访问与交换技术规范等。

4 农业物联网应用发展策略

促进物联网在农业领域的应用发展,应遵循“自主创新、集成应用、培育产业”的发展模式。一是紧紧围绕发展现代农业的重大需求,重点突破农业专用传感器瓶颈性科学技术难题与新产品开发、农业传感器网络、智能化农业信息处理等一批重大共性关键技术,构建适于推广应用的重大技术、产品和应用系统示范原型;二是集成信息技术领域已有共性关键技术产品和农业领域多年来积累的无线传感器网络技术研究成果,着力开展面向产业应用的示范试验研究,构建产业化推广应用模式;三是培育一批农业物联网相关新兴产业,提供产业技术支撑,加快转变农业发展方式,提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率,增强农业抗风险能力、国际竞争能力和可持续发展能力。

5 结论

物联网是全球信息化发展的新阶段。物联网产业的发展,为实现农业的信息化、产业化提供了前所未有的机遇。同时,农业也为物联网产业的发展提供了最为广阔的应用平台。物联网技术的发展,将是实现传统农业向现代农业转变的助推器和加速器,也将为培育物联网农业应用相关新兴技术和服务产业发展提供无限商机。

[1]耿军涛,周小佳,张冰洁.基于无线传感器网络的大气环境监测系统设计[J].西华大学学报:自然科学版,2007,26(4):44-46.

[2]Serodio C,Cunha J B,Morais R,et al.A networked platform for agricultural management systems[J].Computers Electron Agric,2001,31:75-90

[3]Mizunuma M,Katoh T,Hata S.Applying IT to farm fields-a wireless LAN,NTT techinical review[J].Journal of Nuclear materids,2003,380:647.

[4]孙忠富,曹洪太,李洪亮,等.基于GPRS和WEB的温室环境信息采集系统的实现[J].农业工程学报,2006,22(6):20.

[5]白红武,滕光辉,马亮,等.蛋鸡健康养殖网络化管理信息系统[J].农业工程学报.2006(10):36.

[6]王立方,陆昌华,谢菊芳,等.家畜和畜产品可追溯系统研究进展[J].农业工程学报,2005,21(7):168-174.