软土地区无碴轨道线路桥梁桩基础沉降规律和预测分析

2011-03-06杨龙才王炳龙

邵 烈,杨龙才,王炳龙

(同济大学交通运输工程学院,上海 201804)

铁路线路的高平顺性是客运专线列车高速、安全运行,保证乘客舒适性的前提条件。高速铁路无碴轨道对沉降的要求较普通铁路更高。《新建时速300~350公里客运专线铁路设计暂行规定》[1]指出:无碴轨道铺设前,应对桥涵、路基、隧道工程变形做系统评估,评估标准应执行客运专线铁路无碴轨道铺设条件评估要求的相关规定。《客运专线铁路无砟轨道铺设条件评估技术指南》[2](下文简称《指南》)指出:无碴轨道铺设条件评估的重点应是线下工程的变形,评估应综合考虑沿线路方向各种结构物间的变形关系。工程上通常的做法是对结构物施工阶段长期的沉降变形数据进行曲线拟合,分析其沉降趋势,进而预测工后沉降值。这要求有大量的实测数据作为分析拟合的基础,拟合结果才是可信的。

我国客运专线建设相比于国外高速铁路建设任务繁重、工期紧张。如我国的京沪高速铁路总长度1 318 km,设计时速350 km,计划工期4年时间。法国在1981年至2001年20年时间修建时速大于200 km的高速铁路约1 600 km,包括TGU东南线、大西洋线、北方线和地中海线。地中海线Grenette预应力混凝土连续箱梁桥全长947 m,施工工期25个月;Garde-Adhemar大跨度系杆钢拱桥全长325 m,施工工期28个月;Avignon Sud下式系杆钢拱桥全长190 m,施工工期20个月。在线下工程沉降控制问题的处理上,国外高速铁路建设工期长,施工节奏缓,允许地基基础在合理的范围内固结沉降,从而达到减小工后沉降的目的。国内高速铁路任务重、工期紧,采取的是桩基础、复合地基等提高地基基础刚度,控制地基沉降。

因此,在紧急工期条件下,根据前期实测的沉降观测值,合理分析结构物的沉降量,精确预测工后沉降及最终沉降量,对我国铁路客运专线建设具有符合国情的现实意义。本文结合华东地区某在建铁路客运专线线下工程沉降观测与评估工程,针对某桥梁区段的沉降发展趋势进行分析。

1 工程概况

1.1 地质条件及地基处理概况

某客运专线桥址分布有冲湖积平原区、剥蚀丘陵区、岗地及湖沼积平原区,地层为:上部为灰色、灰黄色黏土、粉质黏土,层厚0~4 m;淤泥、淤泥质粉质黏土,夹腐植质及贝壳,层厚4~35 m不等;下部灰黄色粉质黏土、粉土等,层厚10~20 m不等;局部地段分布有粉细砂、圆砾土、角砾土等。区内河沟纵横、水塘密布,地下水较发育;地下水为孔隙潜水,埋深为0.5~2.0 m,与地表水联系密切。

桥梁的特殊结构有大跨度的现浇连续梁、道岔连续梁和31.5 m的预应力混凝土箱梁,总共196个桥墩。桥梁基础采用桩径φ1 m钻孔桩,桩长从22.11 m到72.64 m不等,钻孔桩的持力情况有三种:一是打穿软弱土层进入W2弱风化岩层的嵌岩端承桩,二是打穿软弱土层仅进入W3强风化或W4全风化岩层的端承摩擦桩,三是未打穿软弱土层的摩擦桩。

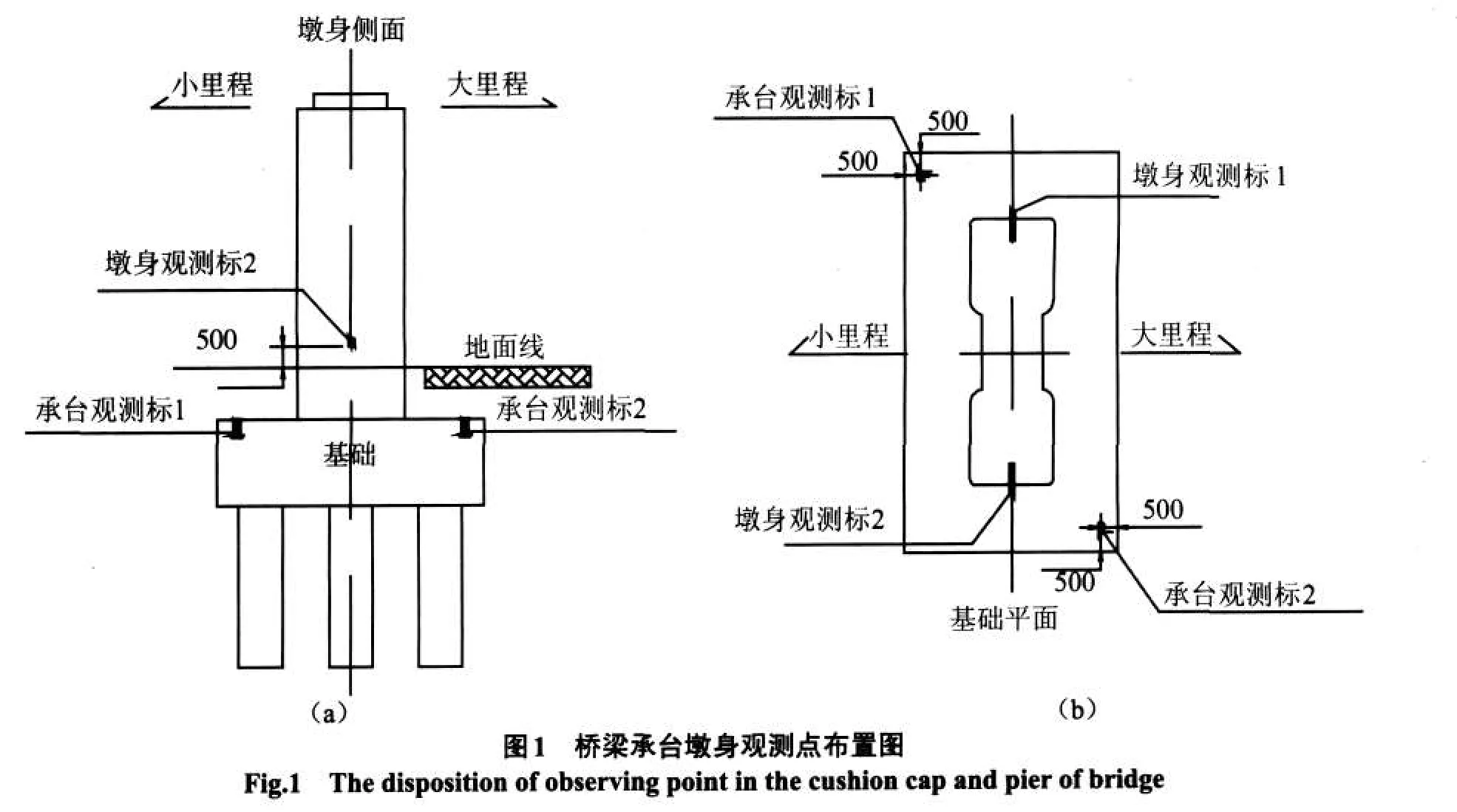

1.2 桥墩观测点布置

每个桥墩均在承台上设置2处观测标,在墩身上设置2处观测标,如图1所示。承台观测标为临时观测标,当墩身观测标正常使用后,承台观测标随基坑回填将不再使用。

2《指南》对桥梁基础沉降评估的有关要求及解读

《指南》(铁建[2006]158号文)关于桥梁工后沉降预测评估要求主要有3条:

1)关于观测时间的规定:桥梁主体工程完工后,沉降观测期一般应不少于6个月,岩石地基等良好地质区段的桥梁,沉降观测期应不少于2个月,当观测数据不足或工后沉降不能满足设计要求时,应适当延长观测期;

桥梁主体完工至无碴轨道铺设前,沉降观测时间应满足以下条件:

S(t)/S(t =∞ )≥75%,S(t)为预测时的沉降观测值;S(t =∞ )为预测的最终沉降值。

2)关于曲线拟合的规定:曲线回归相关系数应不低于0.92,首次回归分析时,观测期不应少于桥涵主体工程完工后3个月,对于岩石地基等良好地质的桥涵,不应少于1个月,利用两次回归结果预测最终沉降,其时间间隔一般不少于3个月,差值不应大于8 mm;

3)处于岩石地基等良好地质的桥涵,当墩台沉降趋于稳定且设计及实测沉降总量不大于5 mm时,可判定满足无碴轨道铺设条件。

通过对《指南》的解读,可以对指南提出的各类指标进行分类分析。首先沉降控制的根本指标是工后沉降,指南中所有指标都是为了保证工后沉降值不超限。其次围绕这个根本指标,可以分析出要求曲线回归相关系数不低于0.92是为保证沉降变形趋势是可靠的;要求两次预测值差值不大于8 mm是为保证预测结果是可靠的,但在工期紧张的大环境下,在主体完工后铺设无碴轨道前很难有4-6个月的观测数据提供2次预测,所以此项指标在目前大环境下很难有实际意义;要求S(t)/S(t =∞ )≥75%,S(t)/S(t =∞ )越大,说明观测期内发生的沉降比例越大,后续沉降比例越小,从而评估风险也越小。

再次,往外扩延可以分析出观测时间和观测期次两项指标,虽然长期的观测数据和足够的观测期次有利于保证曲线拟合的基础是可靠的,但这只是必要条件,观测数据的收敛性和可靠性才是关键,紧张工期下特别是后施工的工程节点很难保证主体完工后2-6个月的观测时间,而且国内高速铁路沉降是以控制为主而非发展沉降的模式,所以在施工线上工程之前过长的观测时间的工程意义相对于工期来说并不明显。

3 实测沉降数据分析和沉降预测

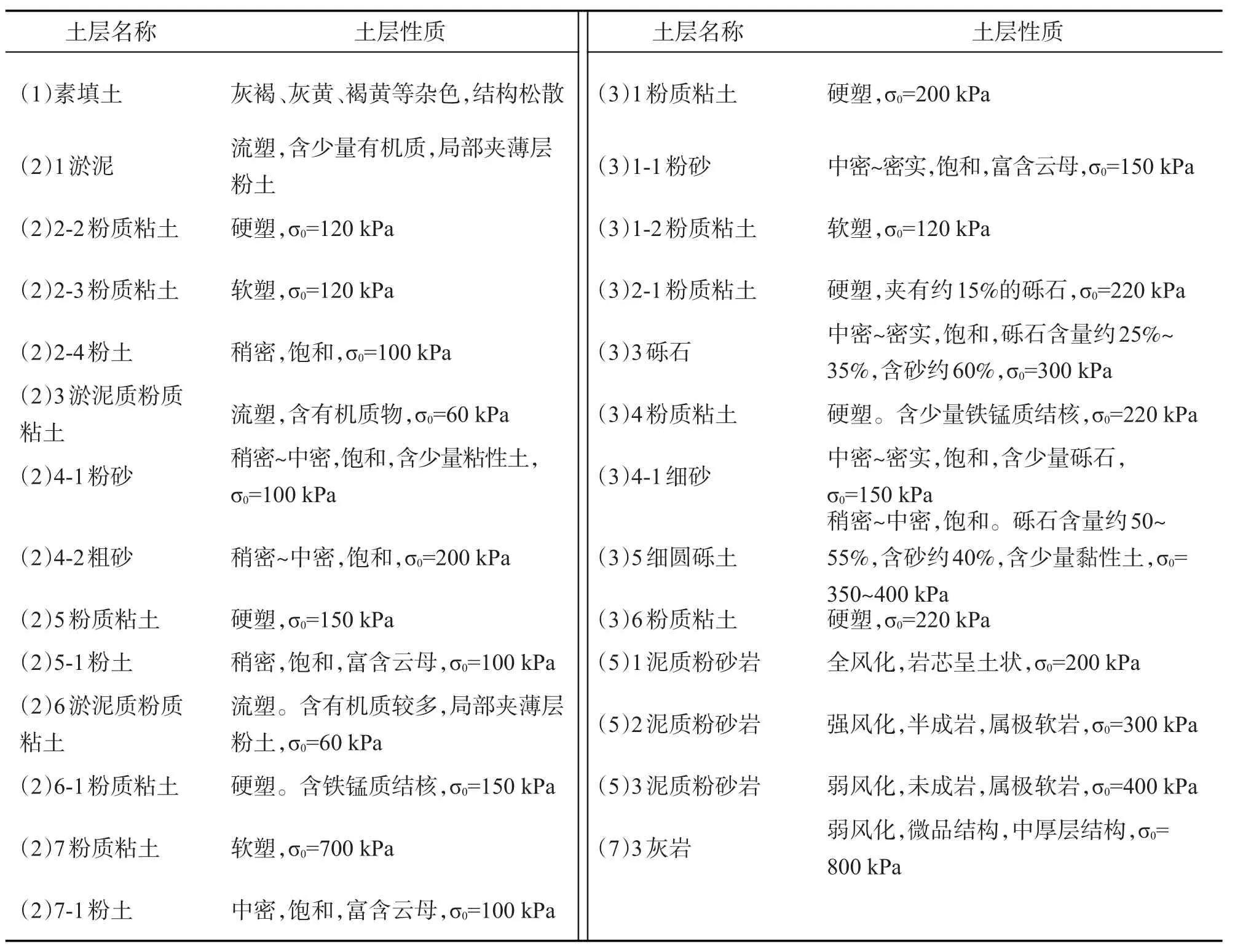

在所有196个桥墩中,根据桩的持力层情况、上部桥梁结构、主体完工时间情况、观测时间开始情况选取了具有代表性的8个桥墩,桥墩的具体情况见表1、表2,对此8个桥墩进行沉降数据分析和沉降预测。

表1 桥墩情况表Tab.1 The statement of bridge piers

表2 土层性质表Tab.2 The property of soillayer

3.1 端承桩实测沉降分析及评估

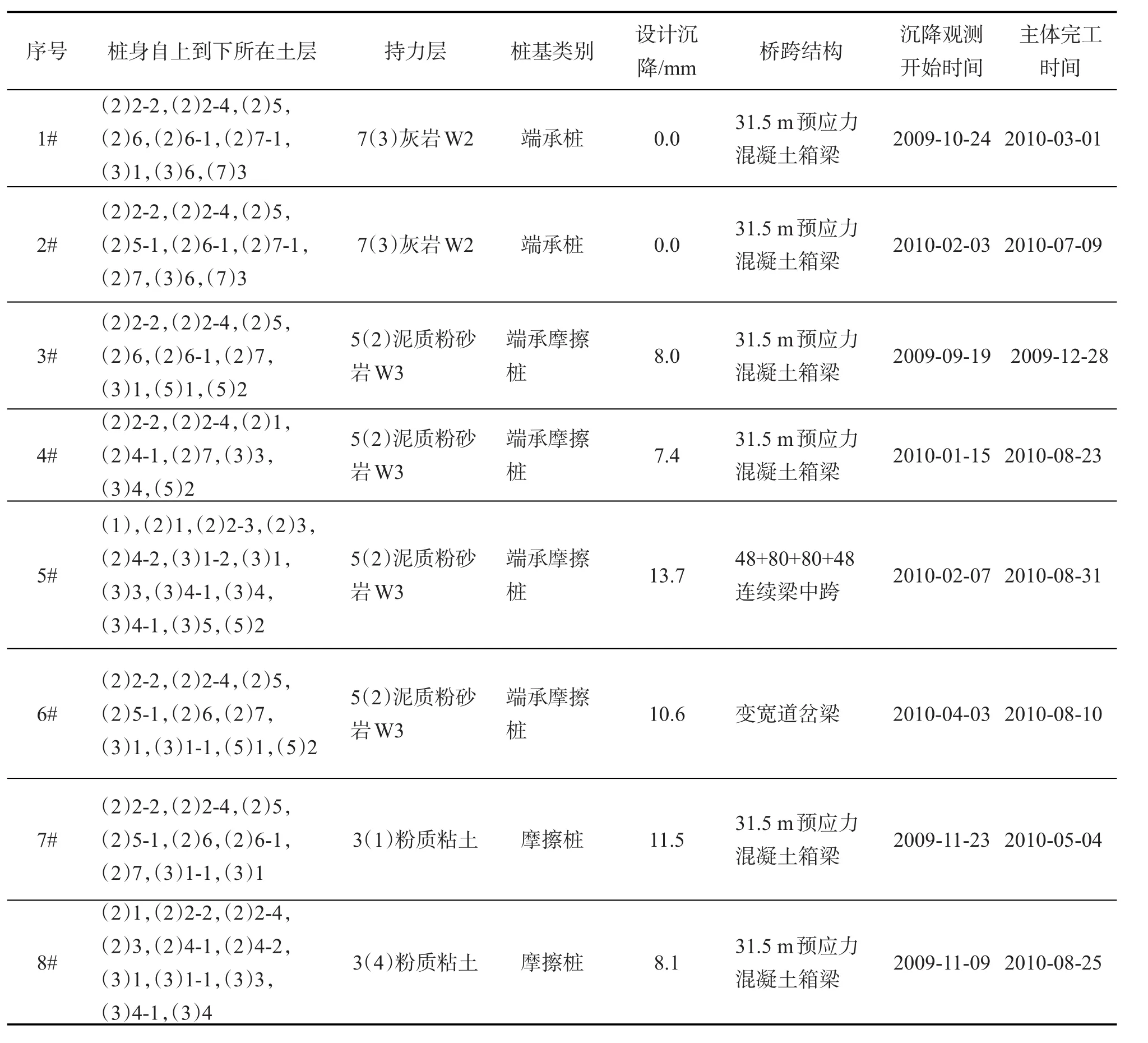

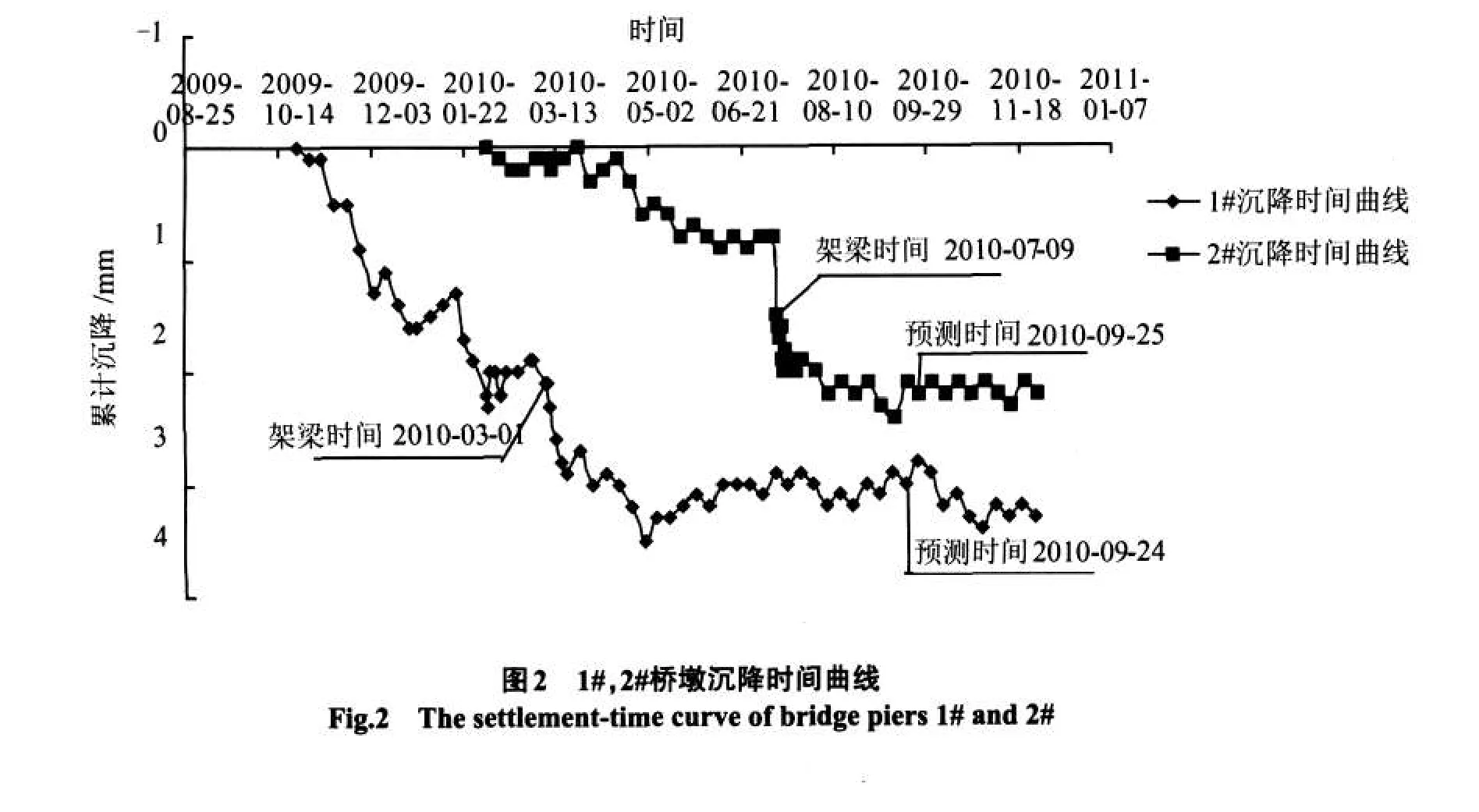

1#,2#桥墩的沉降时间曲线见图2。1#,2#桥墩的沉降数据见表3。

表3 1#,2#桥墩沉降数据Tab.3 The settlement data of bridge piers 1#and 2#

由表2可见即使对于进入W2灰岩的嵌岩桩,设计提出的零沉降也是很难达到的。在嵌岩桩的施工过程中,孔底浮渣沉淀是难以避免的,桥涵施工规范对于端承桩桩底清孔的规定不超过5 cm。对于进入良好岩石基础嵌岩桩的沉降主要原因在于桩底浮渣。1#,2#沉降稳定值分别为3.3,2.2 mm。

通过1#,2#的对比可以看出:两桥墩在架梁前后在架梁荷载(架梁机504 T+运梁车120 T+31.5 m预应力混凝土箱梁梁体900 T)下均发生了明显的沉降,此沉降由施工荷载引起(远大于运营期荷载),在墩身总沉降中所占比例大(50%以上),经历时间短(架梁后1到2周时间),之后沉降趋于稳定,本文中定义该沉降为主沉降。1#在架梁前有4个月的观测时间,架梁后至评估时有近6个月的观测时间,2#在架梁前有5个月的观测时间,架梁后至评估时有2个多月的观测时间。由图3和表2可见1#架梁后至评估前208天沉降增量为0.7 mm,2#架梁后至评估前78天沉降增量为1.3 mm,沉降增量多分布在架梁后的一个月内,在桥梁主体完成一个月后沉降数值的特点是小沉降,小波动。根据评估标准“处于岩石地基等良好地质的桥涵,当墩台沉降趋于稳定且设计及实测沉降总量不大于5 mm时,可判定满足无碴轨道铺设条件”通过评估。此外,虽然2#架梁后至评估时虽然观测时间较短,但1#线路里程至2#线路里程范围类地质情况相似,可以根据1#,2#已测数据进行水平范围内类比比较,从而进一步支持2#符合评估标准。由图3和表2可见评估后的后续观测1#沉降增量为0.5 mm,2#沉降增量为0.1 mm,评估后的后续观测数据进一步证明上述结论。

通过上述分析,在紧张工期下,对于持力层条件良好的桥梁,在主体完工后1-2个月沉降数据稳定收敛,可以合理判定符合评估条件,以进行后续工程施工。过长评估观测时间实际意义并不突出。但通过评估后应继续测量以验证评估结论。

3.2 端承摩擦桩实测沉降分析及评估

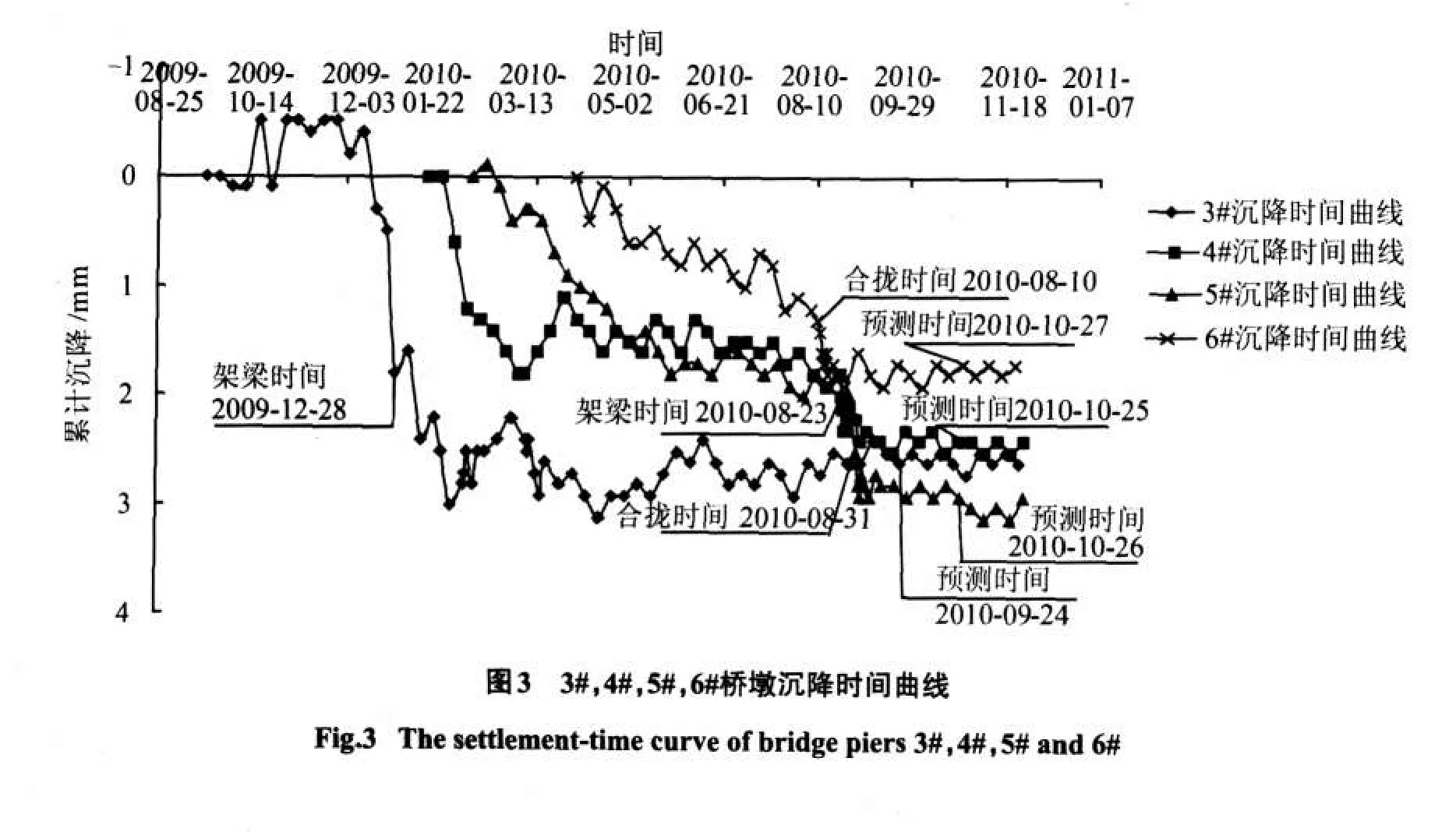

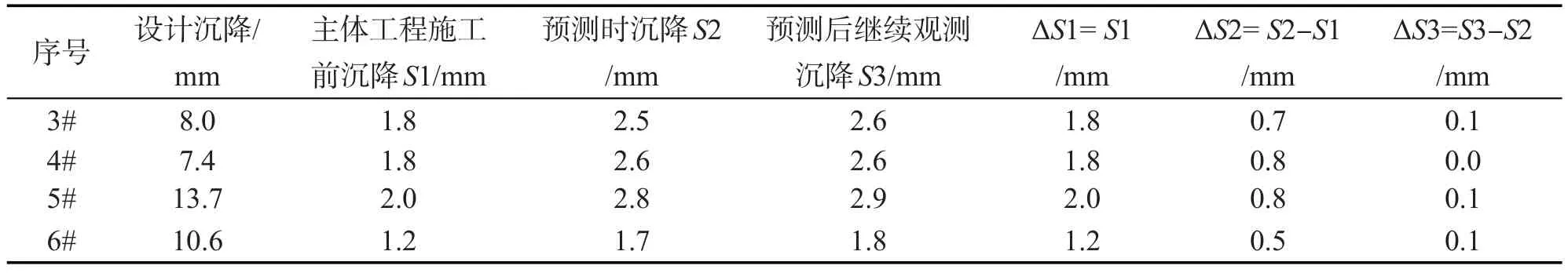

3#-6#桥墩的沉降时间曲线见图3。3#-6#桥墩的沉降数据见表4。

表4 3#,4#,5#,6#桥墩桥墩沉降数据Tab.4 The settlement data of bridge piers 3#,4#,5#and 6#

3#-6#桥墩桩基打穿软弱土层持力在5(2)W3泥质粉砂岩,从受力上分析属于端承摩擦桩。3#-6#沉降稳定值分别为2.6,2.4,2.9,1.7 mm,远远小于设计值的8.0,7.4,13.7,10.6 mm。分析实际沉降量与设计沉降量相差较大原因在于:一方面设计单位出于安全考虑,对相关地质条件、荷载情况及安全系数等计算参数取保守值,得出设计沉降量偏大;另一方面在施工过程中,施工单位为保证工程质量尽可能地按较高标准实施,使得实测沉降值较小。此外岩土自身特性的复杂性、目前沉降设计计算的理论与工程实践的差距、施工过程中各种复杂因素都会导致沉降设置值和实际观测值之间的不同。对于实际工程,主要以足够的安全系数作为安全储备。

比较图3的3#-6#可以看出:桥墩在架梁前后在架梁荷载下均发生明显的主沉降。3#-6#在架梁前分别有约3,7,7,4个月的观测时间,架梁后至评估时分别有约9,2,2,2个月的观测时间。

由表4和图3,通过3#与4#-6#之间的比较,可知主体工程完工前时间越长主体完工后沉降值所占比例越小,趋于稳定的速率越快,这可部分归结为钻孔桩施工过程中桩间土受到扰动,施工结束后在桩基和桩间土自重条件下重新压实的结果,此外,根据复合地基理论,桩基可提供桩间土固结的排水通道,促进固结作用,桩间软土在桩土界面和桩间土自重条件下的孔隙水压力进一步消散,从而提高土的承载力,减小沉降量。主体完工后观测时间的长短对沉降稳定的贡献不大,由表4中3#-6#的ΔS2可见在主体完工后2个月时沉降稳定,沉降值体现“小沉降,小波动”的特点。4#-6#以主体完工后2个月的数据判定通过评估,可以根据3#-6#已测数据做水平范围内类比比较,支持该判定。由表4各桩基评估后的后续观测数据ΔS3进一步证明上述结论。

由表4和图3,通过4#-6#之间的比较,可见上部结构的不同(预制箱梁、现浇连续梁、变宽道岔梁)在桩基进入地层情况近似的条件下对实测沉降的影响不大。不同的是现浇连续梁和变宽道岔梁由于梁体荷载是逐步施加的,沉降时间曲线上主沉降表现的是暖和变化的过程,预制箱梁由于梁体荷载是突加的,沉降时间曲线上主沉降表现为突然变化的过程。

3.3 摩擦桩实测沉降分析及评估

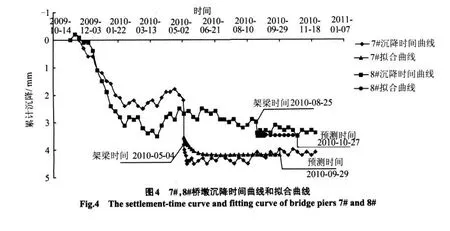

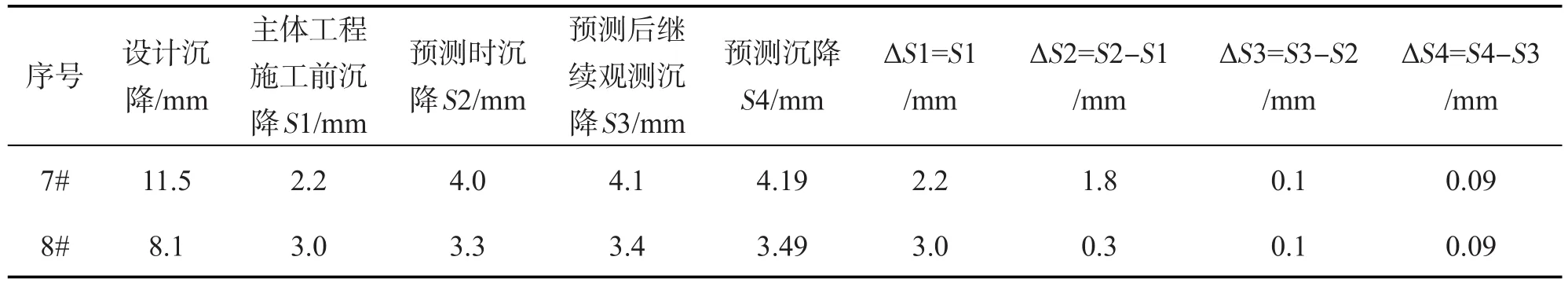

7#,8#桥墩的沉降时间曲线、拟合曲线见图4,7#,8#桥墩的沉降数据见表5。

表5 7#,8#桥墩沉降数据Tab.5 The settlement data of bridge piers 7#and 8#

7#,8#桥墩桩基未打穿软弱土层持力在粉质粘土,从受力上分析属于摩擦桩。7#,8#沉降稳定值分别为4.1,3.4 mm,预测沉降值分别为4.19,3.49 mm,远远小于设计值的11.5,8.1 mm。

比较图4的7#,8#:在架梁前分别有约5,10个月的观测时间,架梁后至评估时分别有约5,2个月的观测时间。7#桥墩在架梁前后在架梁荷载下发生明显的主沉降,8#桥墩在架梁前后在架梁荷载下主沉降并不明显。

通过表5和图4的7#,8#的比较可以看出7#的沉降架梁前和架梁所占的比例相当,8#的沉降主要发生在架梁前。原因部分归结为钻孔桩施工过程中桩间土受到扰动,施工结束后在桩土界面和桩间土自重条件下应力重新分布。8#桩基施工结束距架梁时间长,这一过程得以充分发展,从而在架梁前后沉降不明显,而且在架梁后出现小数量级的弹性变形然后趋于稳定。

根据评估时的数据分别对7#,8#进行预测,预测方法为固结度对数配合法(三点法)。预测沉降分别为4.19,3.49 mm,评估后续测量值分别为4.1,3.4 mm,由表5中7#,8#的ΔS4可验证预测结果可信。

8#由于工期原因难满足《指南》关于“桥涵主体工程完工后,沉降观测期一般应不少于6个月”的要求,但通过上述分析,对于软土地基中摩擦桩施工后观测时间久(至少10个月)的条件下,主体完工后观测满2个月且沉降稳定,是可以判定通过评估的。通过7#,8#之间的对比证明该判定是安全的。

4 结论

1)即使对于进入W2岩石的端承桩,设计提出的零沉降也是很难达到的,桥梁主体施工时发生主沉降,主体完成后一个月左右能迅速沉降稳定,总的沉降量较小;

2)对于未进入岩层的摩擦桩,桩基础施工会对周围土发生扰动,之后扰动土在桩和自重作用下重新压实,这个过程伴随着桩和桩间土的沉降;此外,在施工桥梁主体时会发生主沉降。桩基施工时间的早晚对架梁时主沉降和架梁前后的沉降发展有较大影响,桩基础尽早施工对于减小桥梁主体完工后沉降量和加快沉降稳定过程有利;

3)端承摩擦桩的沉降特性介于端承桩和摩擦桩之间,上部不同构造的桥梁主体对沉降影响不大,但桩基础施工早晚对架梁时主沉降和架梁前后的沉降发展有较大影响;

4)《指南》要求对于岩石地基等良好地质区段的桥梁沉降预测,沉降观测期应不小于2个月,经分析,在紧张工期当有合理的依据时可以建议压缩到1个月。桩基础的尽早施工有利于沉降的发展控制;

5)紧张工期下,对于持力层在软土上的桥梁,后期施工的桥梁主体往往很难满足6个月的观测时间,这种情况,对施工进度全局掌控,软土地基桩基先行施工,加快桩间土扰动后重新自压实,往往能够在桥梁主体施工前已沉降充分发展,主体完工后2-3个月沉降收敛,也可进行预测分析。

[1]中华人民共和国铁道部.新建时速300~350公里客运专线铁路设计暂行规定[S].北京:中国铁道出版社,2007.

[2]中华人民共和国铁道部.客运专线铁路无砟轨道铺设条件评估技术指南[S].北京:中国铁道出版社,2006.

[3]潘林有,谢新宇.用曲线拟合的方法预测软土地基沉降[J].岩土力学,2004(7):1053-1058.

[4]刘春彦.法国地中海线高速铁路桥梁的技术特点及建议[J].铁道标准设计,2005(5):38-43.

[5]龚晓南.复合地基理论及工程应用[M].北京:中国建筑工业出版社,2007.

[6]丁愿文.京津城际铁路桥梁沉降观测与评估技术[J].中国工程科学,2009(11):43-47.

[7]杨吉新,李佳明.哈大客运专线桥涵基础沉降观测分析与建议[J].铁道工程学报,2010(1):38-41.

[8]李结元,圣少兵.武广客专线新广州站桥梁工程沉降观测方案[J].铁道勘察,2007(5):44-46.

[9]黄声享.变形监测数据处理[M],武汉:武汉大学出版社,2003.

[10]李明领.客运专线无砟轨道铁路线下结构沉降变形观测与评估技术[J].中国工程科学,2009,11(7):48-58.