赋权少数族裔学生:一个干预框架

2011-02-25吉姆康明斯马丽梅

吉姆康明斯 (马丽梅,译)

(加拿大多伦多大学 安大略教育研究院,加拿大 多伦多)

在过去的20年间,美国的教育家们实施了一系列代价高昂的改革,旨在扭转少数族裔学生学业失败的模式。其中包括学前教育中实施的补偿教育,形式多样的双语教育,聘用额外的助手及辅导人员以及反对歧视的评估程序保障制度。然而,在辍学率方面,与白人学生的14%以及黑人学生的25%相比,墨西哥裔美国人及波多黎各大陆学生的辍学率一直保持在40%~50%之间 (Jusenius & Duarte,1982)。同样,在PL94-142,①非歧视评估规定获得通过十年之后,我们发现,德克萨斯州的拉美裔学生在 “学习障碍”分类中,人数超出比例300%(Ortiz & Yates,1983)。

笔者曾建议,教育教学改革以前的尝试一直不成功的一个重要原因是,教师与学生之间及学校与社区之间的关系基本保持没变。所需的改变包括,任课教师对自己与学生,与所服务的社区的交互方式的重新定义。换言之,立法和政策改革可能是有效改变的必要条件,但还远远不够。改革的实施取决于全体及个体教育者在面对少数族裔学生及社区时,对自己角色的重新界定的程度。

本文旨在为审查各种类型的及为扭转少数族裔学生学业失败的模式所必需的个人的及制度上的重新定义提供一个理论框架。该框架是建立在一系列对于少数族裔学生的教育问题本质的假设基础之上的。这些假设,能够预测出用于扭转少数族裔学生学业失败的各种干预措施的可能的有效性或者无效性。

在这个框架中占据核心地位的三个相关的、交互作用的权力关系是:(1)教师和学生的课堂互动关系;(2)学校和少数族裔社区之间的关系;(3)社会内部团体之间作为一个整体的权力关系。根据假设,社会组织以及学校内部的官僚制度,不仅能反映更广泛的政策和社会因素,而且还能反映出个别教育者对于涉及少数族裔学生及团体的校内社会组织的接受或者怀疑的程度。因此,这个分析为教育集团各个级别的决策者,尤其是那些直接与少数族裔学生和社区工作的人的改变指示了方向。

政策环境

在少数族裔学生学业失败的程度方面,来自美国、加拿大和欧洲的研究数据差异很大。 (for reviews,see Cummins,1984;Ogbu,1978)例如,在美国,和多数亚裔美国学生 (以及白人)相比较而言,西班牙裔美国人 (一些古巴学生团体例外),印第安人和黑人学生在学校表现欠佳。在加拿大,英语语言课程的学业方面,法兰克-安大略的学生往往远不如移民的少数群体 (Cummins,1984),在瑞典的芬兰学生也具有相同的特点(Skutnabb-Kangas,1984)。

理论和政策的主要任务就是解释少数族裔学生学业成功和失败的模式。这一任务既适用于那些家庭语言和文化背景异于学校语言和社会背景的学生,也适用于那些母语是英语类型,但是文化背景却和学校以及社会差异巨大的学生,例如那些具有英语语言背景的黑人和西班牙裔学生。关于小语种学生这个问题,美国最近的政策改变是基于这样的一个假设:学生学业困难的一个主要原因在于家庭语言和学校语言的转换。因此,学生无法用他们根本理解不了的语言来学习,这样一个看起来很合理的假设在20世纪60年代后期及70年代初期引发了双语教学。在双语教学中,除英语之外,学生的家庭语言也被当作教学初期的中介工具,一起运用到学校教育中 (Schneider,1976)。

然而,双语课程,既被大力支持也被强烈反对。有关政策的辩论主要围绕两个直观上吸引人的假设展开。赞成双语教育的人认为,孩子无法用他们不明白的语言学习,因此,用 L1(第一语言)来指导学生,对于降低家庭和学校的语言不匹配所带来的负面影响是很必要的。而反对者则争辩说,双语教学所倡导的英语指导越少,英语成效越好,这个观点是不合逻辑的。反对者相信,让少数族裔学生尽可能多地接触英语,才更有道理。

尽管每个假设都具有明显的合理性,但这两个传统的智慧 (“语言不匹配”和 “接触不够”假说)显然都不够充分。很多少数族裔学生完全是通过第二语言的指导获得学业上的成功的这一事实,能够反驳认为少数族裔学生学业失败的主要原因是家庭和学校语言转换问题的这一论点。同样,在加拿大的研究已经证明了 “法语浸入课程”的有效性。在加拿大的法语浸入课程中,主要用法语来指导低年级的英语背景的学生,将此作为培养学生使其能够流利使用双语的一个手段。尽管学生需要切换家庭语言和学校语言,但是,学生的第一语言 (英语)技能能够和那些完全通过英语来指导学习的学生们发展得一样好。沉浸课程取得成功的一个重要因素是第一语言有很高的地位,而且,能在更广泛的社会中得到大力的加强。②

然而,支持 “接触不够”假设的,研究证据也好不了多少。事实上,在过去的50年间,通过对几乎所有的双语课程进行评估,结果显示,学生在学校接触主流语言的量与主流语言的学业成绩之间,或者没有任何关系,或者呈负相关 (Baker & de Kanter,1981;Cummins,1983a,1984;Skutnabb-Kangas,1984)。对大多数学生所做的浸入式课程的评估表明,在英语学术技能方面,参加浸入式课程的学生和那些在学校接触英语较少的对照组的学生表现一样好。少数族裔学生也获得了完全一样的结果。提高少数族裔语言对于英语学术技能的发展没有损失。换句话说,全部或部分地使用小语种 (例如,西班牙语)学习的学生,与那些完全用英语指导学习的学生相比,在英语学术技能上表现得一样好。

这些结果已经根据 “语言发展相依假设”加以解释。“相依假设”认为,用小语种来指导教学对于小语种的熟练掌握是有效的,如果让学生充分接触主流语言,那么这种熟练程度也会转移到对主流语言的学习中去(Cummins,1979,1983a,1984)。双语课程评价,家庭语言使用研究,移民学生的语言习得,第一语言和第二语言关系的相关性研究,以及双语信息处理的实验研究中,很多研究都能支撑 “相依假设”(for reviews,see Cummins,1984;McLaughlin,1985)。

两个传统的智慧都无法对研究数据做出充分解释,这就不足为奇了,因为每一个都只涉及一个维度的语言学解释。少数族裔学生在不同社会及教育条件下的学业表现的变化表明,有很多复杂且互相影响的因素在起作用(Ogbu,1978;Wong-Fillmore,1983)。尤其是社会学及人类学研究表明,群体之间的地位及权力关系是少数族裔学生学业失败的综合性考虑的重要组成部分 (Fishman,1976;Ogbu,1978;Paulston,1980)。此外,与教育质量和文化不匹配相关的各种因素,似乎在调节少数族裔学生的学业进步方面也很重要 (Wong-Fillmore,1983)。设计扭转少数族裔学生学业失败所需改变的理论框架时,这些因素都被纳入其中。

理论框架

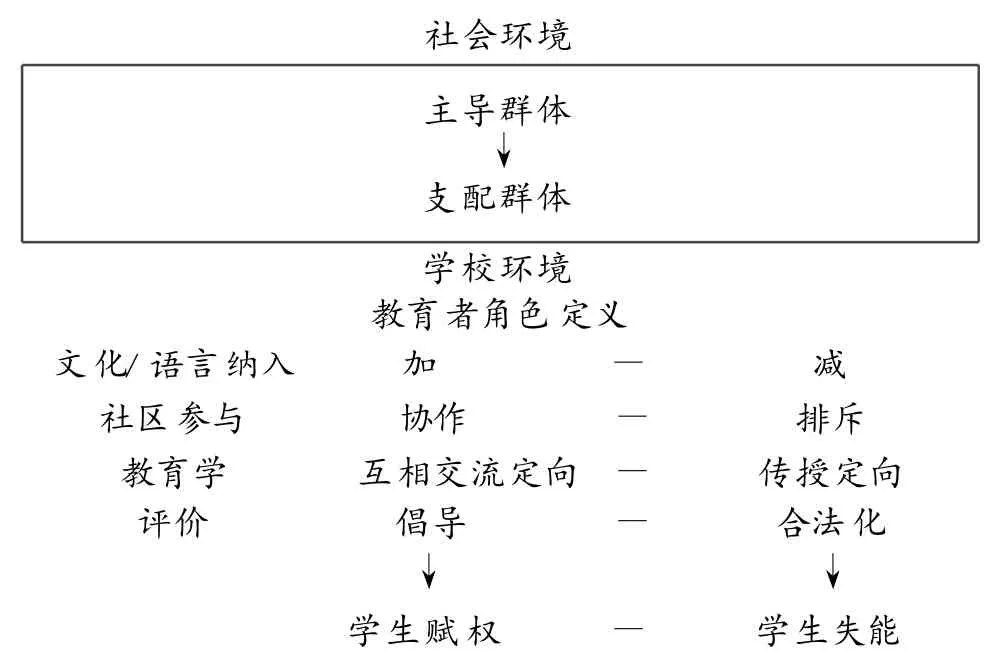

该框架的核心宗旨是:来自 “主导”社会群体的学生,他们在学校里和教师的相互交流直接导致了他们“被授权”或者 “失能”。教育者对学校制度特征做出假设,而他们对这些假设给出的隐式或显式的角色定义能调解这些相互作用。这些特征能够反映出下面四个内容的程度:(1)少数族裔学生的语言和文化合并到学校方案中;(2)鼓励把参与少数族裔社区活动作为学生教育的一个组成部分;(3)运用教育学激发学生的内在动力,使学生为了形成自己的知识而积极使用语言;(4)参与评估的专业人士应成为少数族裔学生的倡导者,而不是把学生的 “问题”合法化。对于学校组织的每个方面,我们用统一体的形式来阐述教育者的角色定义,即促进对学生的赋权,又导致学生的失能。

目前框架主要分析三组关系:主流与少数族裔社会群体的关系,学校与少数族裔社区的关系,教育者与少数族裔学生的关系。这三组关系是通过对之前进行的教育改革的无效性以及为了扭转少数族裔学生学业失败所需的方向所做假设的基础之上选择而来。我们下面将就每一组关系进行详细探讨。

团体之间的权力关系

当我们从国际视角研究少数族裔学生学业失败的模式时,很明显,少数和多数群体之间的权力和身份关系对于学业表现有着重大影响。我们经常以瑞典的芬兰学生学业失败为例。在澳大利亚,芬兰学生作为地位较高的群体,在学业上取得成功,然而在瑞典,芬兰学生是地位较低的一个群体(Troike,1978)。同样,奥格布 (1978)曾报道过,(被社会遗弃的日本)小村居民在国内表现不佳,但是在美国却和其他日本学生表现得一样好。

理论家们曾用几种概念阐释这些发现。以康明斯 (1984年)为例,他曾探讨过学生对于家庭和学校文化的 “二元文化矛盾心理”(或缺乏文化认同)。奥格布 (1978)探讨过学业失败的少数族裔的 “种姓”地位,并且将他们的失败归因于他们在经济和社会中受到的歧视以及统治阶层对他们造成的内化的劣势地位。斯坦 (1979年)把学业失败归因于自己文化异化所造成的世代相传过程的中断。在这三个概念中,那些积极对待自己文化和主流文化的少数族裔群体,那些不认为自己是次等阶层的少数族裔群体,以及那些本土文化价值观并未异化的少数族裔群体中,不会出现广泛的学业失败。

在目前的框架内,统治阶层控制着社会机构和奖励制度,被统治阶层 (Mullard,1985)被视为天生劣等,而且不允许担任社会体制结构中的高层职位。正如奥格布 (1978)所述,少数族裔群体的被统治地位使得孩子们在上学以前就已经预先遭受学业失败的状况。这些状况包括:父母在经济和教育资源使用上受限,文化传播和家庭中使用的主要语言的矛盾情绪,交流方式无法帮助学生为校内典型的教师和学生互动模式做好铺垫 (Heath,1983;Wong-Fillmore,1983)。被统治阶层出现二元文化矛盾,而且有效的文化传播较少,这些都是和统治阶层的殖民统治及奴役的历史格局紧密联系着。例如,在加拿大的法安大略学生,在瑞典的芬兰学生,在美国的西班牙裔,印第安人,以及黑人都具有这个模式的特点。

其他社会群体之间的不同的模式可以清楚地加以区分 (Ogbu & Matute-Bianchi,in press)。关于群际关系模式的详细讨论已经超越了本文的范围。值得注意的是,具有广泛学业失败特点的少数族裔群体,总是不可抵抗地受控于多数族群。③

对于这些语言少数族裔学生的政策制定之所以出现混乱状态,是因为没能考虑到这些少数族裔群体之间学习成绩及与主宰群体的社会-历史关系的差异。例如,基于隐式假设的双语教育政策认为,所有的语言少数族裔学生都存在语言不匹配现象,因此,对于所有学生来说,同类型的干预是必要且合适的。显然,这一假设是值得商榷的。

赋权学生

学校赋权给学生,学生能够提高能力,增强信心,激励学生取得学业上的成功。因为他们已经发展了自信的文化认同以及适切的校本知识和互动结构,因此完全能够胜任地参与教师指导(Cummins,1983b;Tikunoff,1983)。而那些被剥夺了个人权力或者说 “失能”的学生不具有这种类型的认知、学术和社会情感基础。因此,我们认为,赋权学生既是影响学业成绩的一种调解构建,它自己本身也是一个结果变量。④

在概念上,认知与学术和社会与情感 (与身份有关)因素是有差异的,但是,数据表明,在学业上 “处境危险”的少数族裔学生这种情况下,很难区分它们。例如,瑞典和美国的数据表明,和那些社会经济地位类似,但出生在所在国的学生相比,在年龄相对大一点的时候移民的少数族裔学生的学业前景更好(Cummins,1984;Skutnabb-Kangas,1984)。是否因为,在他们移民过来时,他们的第一语言的认知与学术技能为他们第二语言的认知与学术习得奠定了一个更好的基础,或者是因为他们并未像出生在所在国的学生那样,经历社会体系即所在国的学校对他们身份的贬低。

成功的双语课程,似乎都是强调并使用学生的第一语言 (for reviews,see Cummins 1983a,1984)。这成功是否归功于学生对第一语言的认知与学术技能的促进,或者是归功于加强第一语言课程对学生文化认同的强化。同样的道理,是否学生认知与学术上的困难导致了英语沉浸课程中少数族裔学生的学业失败,或者是学生对文化认同的重视导致了学生的矛盾心理 (Cohen & Swain,1976)?

这些问题显然难以回答。然而要注意的是,对于经历过学业失败的少数族裔学生来说,认知与学术的影响和文化认同因素经常重叠作用,证明这两个维度都应合并到 “赋权学生”这个观念之中去。同时也要认识到,在某些情况下,每个维度都可能受到不同方式的影响。

学校和权力

少数族裔群体在和社会体制的交互中被剥夺权利,少数族裔学生以同样的方式被学校剥夺了权力,最终 “失能”。大家都相信自己拥有均等的机会,因此认为,个人要为自己的失败负责。每个人都觉得,尽管统治阶层的制度和个人都已经尽了全力帮助他们,他们还是因为自己的低劣而失败(Skutnabb-Kangas,1984)。这种分析意味着,如果学校的交互模式能够扭转社会上盛行的交互模式,那么少数族裔学生自然就能取得学业上的成功。

表1 赋权少数族裔学生:一个理论框架

教育体制的四个结构要素影响着少数族裔学生被赋权或失能的程度。正如表1所述,这些要素包括,纳入了少数族裔学生的文化和语言,少数族裔群体参与他们孩子的教育,课堂上开展的教育学设想和实践,对少数族裔学生进行评估。纳入少数民族学生的文化和语言,包括少数民族社区在教育自己的孩子,在课堂教学假设和做法,和少数民族学生的评估。

纳入文化和语言。相当多的研究数据表明,对于占统治地位的少数族裔,学生语言和文化纳入学校课程的程度极大预示着学生的学业成功(Campos & Keatinge,1984;Cummins,1983a;Rosier & Holm,1980)。如前所述,学生的学业成功既能体现出,集中的第一语言指导能够为学生的认知与学术技能打下坚实的基础,也能够反映出,学生的文化认同能够得到加强。

纳入少数族裔文化特征也包括在内,这些都是考虑到文化意义上已习惯的学习方式而做出的教学模式的调整。在夏威夷开展的卡米哈米哈早期教育计划强有力地证明了这种类型的文化纳入的重要性。将阅读教学改为允许学生一起合作来讨论、解释文章,学生的阅读能力和口头能力都能得到极大的提高 (Au & Jordan,1981)。

需要考虑的一个重要问题是,当几乎所有的证据都表明,将少数族裔学生的语言和文化纳入到学校计划中,至少不会阻碍学术进步时,为什么像“接触不足”这样的看似合理但明显不当的假设,在政策辩论时仍能占据主导地位呢?换言之,这样的论点到底是为哪项社会功能服务呢?在目前的框架内,我们认为,强烈抵抗双语课程的一个主要原因是将少数族裔语言和文化纳入学校计划,就是赋予少数族裔群体地位和权力 (例如,工作)。因此,这种计划有违统治与被统治群体关系的既定模式。然而,在民主社会中,我们必须要遮蔽有关统治的平等与现实之间言论的矛盾。因此,像 “接触不足假设”这样的传统智慧,应通过严格审查而去除,而那些不成立的论据,要么忽略要么驳回。

关于纳入少数族裔学生的语言和文化,教育者的角色定义可以根据 “加-减”维度来描述。⑤相比较那些认为自己替代或者减少了学生主要语言和文化输入的老师,认为自己是在学生原有科目基础上增加第二语言及文化输入的教育者更有可能将权力下放给学生。熟练掌握两种语言对于个人以及今后的就业都有很大优势,此外,有一些虽然不是极具说服力但却值得考虑的证据能够表明,双语学生两种语言持续发展能够体现出潜移默化的教育优势。

附加定位并不需要实际教授少数族裔语言。在许多情况下,由于类似少数族裔学生分布不够集中这样的原因,小语种班级是不可能实现的。然而,教育者可以以各种方式,就学校环境下少数族裔语言和文化的价值,和学生及家长进行沟通。即使是在多语言的学校环境,也可以向学生传达有关语言发展的有效性和优势的强有力的信息。

社区参与。学生在学校环境下得到权力,社区本身则可以通过与学校的互动而得到权力。当教育者邀请少数族裔学生家长以合作伙伴的身份,一起参与到孩子的教育中去,家长便能产生一种效能感,而这种效能感能够传递给孩子,最终取得积极的学业成果。

尽管在很多教育计划中,有关社区参与这一点上,家长咨询委员会 (PAC)⑥的表面文章做得很好,但是,这些委员会常常受到误导和威胁(Curtis,1984)。结果就是,受控群体的家长继续保持在无权力状态,反而增强了他们内在的自卑感。然后把孩子的学业失败归结为家长的无知和对子女教育缺乏兴趣的综合结果。在现实中,大部分少数族裔学生的家长都对孩子期望很高,也很想参与促进孩子学业进步 (Wong-Fillmore,1983)。然而,他们往往不知道如何帮助他们的子女学习,而且学校也拒绝他们参与其中。事实上,甚至说,家长在家里用第一语言和学生互动,也被教育者当作是导致学生学业困难的原因 (Cummins,1984)。

当教育者主动将这种排他性模式改变为合作模式时,学生的学业进步会出现急剧变化。英国的哈林盖项目能够说明,简单的干预效果是多么的强有力 (Tizard,Schofield, & Hewison,1982)。为了评估家长参与阅读教学的效果,研究人员在伦敦哈林盖自治市开启了一个项目,即两个不同学校的两个低年级实验班的孩子们定期在家里给他们的父母朗读。在另外两个学校的两个班级里,开展为期两年的教学干预,由一位有经验的,能够胜任的老师,为孩子们提供每周四个半天的额外阅读辅导。将这两组学生的阅读进展进行比较的同时,还要拿他们和那些没有开展任何活动的对照组进行比较。

这些学校都处在多族裔地区,有很多父母在家根本不读英语,不讲英语。然而,人们发现,即使家长们不会读写,也不讲英语,他们还是切实可行地参与到几乎所有的教育活动中去,比如说,倾听孩子朗读。同时还发现,几乎无一例外的是,家长们都非常赞成这个项目,也愿意听他们孩子朗读,并且还填写一张显示阅读内容的记录卡。研究人员报告说,家长的参与对于学生在学业上取得成功有着明显的效果。在阅读方面,那些给父母朗读的儿童比那些没有参与这种识字共享的儿童取得显著进步。而由专家指导阅读的小团体成员,在阅读方面的进步,无法与那些与家长合作的儿童媲美。与家庭合作项目形成对照的是,额外阅读指导对于那些最初成绩较差的儿童收效是最不明显的。

此外,对于所有初级水平的学生,包括那些在研究刚开始时还没学会阅读的学生来说,教师与家长之间的合作是有效的。教师报告说,孩子们对在校学习的兴趣明显增加,而且表现也更好。参与到家庭协同模式的教师发现很值得和家长进行合作,而且在实验结束之后他们还邀请其他班级的家长也参与其中。有趣的是,在两年的实验结束后,对照班的老师也采用了家庭协同项目。

哈林盖项目是学校与社区关系的一个典范;还有一些其他的例子。然而,最重要的一点是,在这类关系中,教师的角色具有协同-排他维度的特点。操控协同模式的教师总是积极鼓励少数族裔家长不但在家里而且还要通过参与课堂活动,来共同提高学生的学业。对于有协同意愿的教师来说,他们愿意与母语教师或者助手紧密合作,以期以平等的方式和少数族裔家长进行有效的沟通。另一方面,有排他倾向的教师往往把教学当做自己的工作,很可能认为与少数族裔家长合作与他们不相干,或者是不利于学生的学业进步。

教育学。一些研究者曾认为,许多 “学习障碍”是教学法造成的。那些被认定为学习有问题的儿童总是得到更多的指导,这会使得他们消极被动,最终形成 “习得无助感” (Beers & Beers,1980;Coles,1978;Cummins,1984)。在加拿大多伦多开展的西印度群岛讲英语的克里奥尔人项目,进行的14节阅读课程的微型人种志研究正阐述了这一过程。结果发现,教师不断纠正学生的错误,会妨碍学生,使学生无法专注于他们正在阅读的内容。此外,不断纠正错误使学生产生依赖行为,因为学生知道,他们一停顿老师自然就会帮他们发音。有一个学生,老师频繁打断他,最后他只是不间断地读了一句只有三个单词的句子。与加强教学依赖性的课堂互动模式形成相反的是,赋权学生的教学目标在于,通过鼓励学生成为积极的知识生成者,而把学生从教学指导中解放出来。

例如,格雷夫斯 (1983年)曾证明,当学生在课堂内自己创建并发布自己的观点,就能主动生成知识。人们可以区分两大主要教学方向。这些,在程度上不同于那些教师不愿和学生分享而自行保留对课堂互动的互斥控制权。在北美学校占主导地位的教学模式被称为传授模式 (Barnes,1976;Wells,1982)。这种模式本质上是吸收了弗雷勒(1970,1973)称之为 “灌输式”的教育模式中关于教与学的假设。这种传授模式将于 “对等互动”教育学模式进行对比。

传授模式的基本前提是教师将自己已经掌握的知识或技能传授给还不具备这些技能的学生。这意味着,教师发起并控制着互动,不断地实现教学目标。例如,在强调看图复述的第一语言和第二语言课程中,教师呈现资料,给出语言范例,提出问题,并对学生的正确性给出反馈。这些类型的课程侧重于语言的内部结构。因此,它总是聚焦语言的表面特征或者像书写、拼写及翻译这样的读写能力,而且着重通过高度结构化的和作业来不断复习所学内容。有人认为,传授模式的教学有违语言文化习得的中心原则,而允许学生和老师互动的教学模式能更好的替代传授模式 (Cummins,1984;Wells,1982)。⑦

交互模式的一个中心宗旨是 “说话和写作是学习的手段” (Bullock Report,1975,P.50)。使用这种教学模式需要学生和教师在口头上或书面上形成真正的对话,教师应指导和促进学生而不是控制学生,而且在合作学习的环境下鼓励学生或者鼓励学生进行交谈。这种模式强调更高层次的认知能力的发展,而不是对事实简单的记忆,强调学生运用有意义的语言而不是对表面形式进行校正。要有意识地把语言应用及发展与所有课程内容融合在一起,而不是把它当做孤立的学科进行讲授。任务应以生成动机而不是外部推动的方式布置给学生。简言之,赋权学生的教学方法能够鼓励学生更多地掌控自己学习目标的设定,并且同学间积极协作最终达到这些目标。

对于受控群体的学生来说,效能感的开发及课堂上的自我指导尤为重要,因为他们的经历总是将他们导向相反的方向。王◦菲尔莫尔 (1983)曾说过,西班牙裔学生在与教师及同伴的互动交往中有机会学到更多的英语。为少数族裔学生提供充足的表达性写作机会,似乎能极大地提高他们的学业效能感。

在早期就知道写作不仅仅是一项练习的孩子,能够增加他们对写作的自信,继而不断地写作。刚开始写作的人,如果总是坚信他们的确是有话要说,或者说他们能够找到他们需要了解的,那么他们甚至能够克服培训及发展的一些限制。觉得自己说的没什么意义的作家总是有额外的负担,而且这负担还是任何技能训练都无法帮助他们克服的。

这对于来自受控群体的学生含义非常明显。学生收到的指令往往使他们相信所要说的都是无关紧要的或者是错误的。这种教学方法的失败,随后被作为一种象征,象征少数族裔学生的能力低下,而且随后的评估程序使他们更加确认他们的结论。

评估

从历史上看,在使少数族裔学生失去能力的合法化中,评估起到一定的作用。在某些情况下,评估本身可能发挥着首要作用,但更多的时候,评估被用于定位少数族裔学生的 “问题”,从而掩盖学校将计划本身的特性通过严格审查而删减的事实,掩盖教师排斥少数族裔群体的倾向,为抑制学生学习积极性的传授教学而开脱。

如果评估的概念性基础仅仅是心理教育学,那这个过程几乎是不可避免的。如果心理学家就是为了挖掘一个少数族裔学生学业困难的原因,那么唯一能采用的就是心理测试 (用第一语言或第二语言)。这时,将孩子的学业困难归因于心理功能障碍,就不足为奇了。在20世纪20年代和30年代,影响教育政策的双语障碍假说正是这样产生的。最近的研究表明,尽管PL 94-142带来了表面上的变化,但评估程序的深层结构基本未变。评估程序的基本结构的变化所带来的PL94-142的外观,基本上保持完好。例如,莫汉,赫途安克和麦赫斯 (in press)曾说过,心理学家不断对学生进行测试,直到他们发现能够用来 “解释”学生明显的学业困难的障碍为止。往往真正影响对学生的诊断及定位的是官僚的模式及资金的需求,而不是课堂上学生的学业表现。鲁埃达和摩西 (1985)也指出,判定少数族裔学生是 “学习障碍”还是 “语言障碍”,在很大程度上取决于给学生定位的是一个心理学家还是一个语言病理学家。换句话说,对学生实际行为的描述,其实是很武断的。对四百多名少数族裔学生的心理评估分析显示,虽然对大多数的评价无法给出逻辑的诊断结论,但心理学家们却不愿意向教师和家长承认这一事实 (Cummins,1984)。总之,数据表明,心理评估的内部结构为心理学家查找少数族裔学生学业问题的原因确定了方向。

心理学家或特殊教育者的另一个角色可以定义为“倡导”或 “非法化”。⑧在这种情况下,他们的任务首先必须取消那些针对少数族裔学生开展的有关教育失能的心理测试评估的传统作用的合法地位,主张对发展孩子的社会及教育环境进行批判性地审议 (Cazden,1985)。这包括,在主导群体和被支配群体之间的社会权力关系中,在对学校和社区之间权力关系的反思中,在少数族裔学生在课堂上出现的心理及文化障碍的分析中,确定病理学的地位。在学习障碍方面,德克萨斯州的西班牙裔学生比任何西班牙裔学生赤字都还高出了300%,针对这一现象,上述条件能作出更合理的解释。对心理学家及特殊教育者的培训并不能为他们的倡导或非法化这个角色做任何准备。然而,从目前的情况来看,必须要强调的是,有的人对易使少数族裔学生失能的社会教育体制不加质疑,反而还接受无法避免歧视性评估的教育结构,而正是这些出于善意的个人在执行有差别对待的评估。⑨

赋权少数族裔学生:卡平达式特利亚范例

美国有些教育项目,将我们在前几章所提及的假设纳入其中,真正赋权学生,而在加利福尼亚圣巴巴拉附近的卡平特利亚学区开展的纯西班牙语学前教育项目便是其中之一。西班牙语是唯一的教学语言,而且强调社区的参与,该项目的特点是通过有意义的语言交互促进概念发展。

之所以提议在这个地区实施集中的纯西班牙语学前教育计划,是因为对该区的调查结果显示,每年进入幼儿园的绝大多数讲西班牙语的学生都缺乏技能,无法在幼儿园项目中取得成功。在入学准备目录中,要求对所有即将入园的学生进行全区范围的筛选,尽管学生是用他们的第一语言参加筛选测试,但讲西班牙语的学生比讲英语的学生平均低了8个百分点 (从1979年到1982年,四年期间的平均值大约为14.5比23.0)。20分或者更高的分数则预示着孩子们在幼儿园取得较好成绩。在这个实验项目实施之前,西班牙语背景的孩子们参加了一个双语学前教育计划,由提前教育或社区日托中心运作,孩子们同时使用英语和西班牙语,但更侧重英语技能的发展。根据这个区域幼儿园老师所说,曾参加过这种教育计划的孩子总是混淆英语和西班牙语,最终形成 “西班牙式英语”。

实验性的纯西班牙语学前教育计划的主要目的是使以讲西班牙语为主的儿童在进入幼儿园时的语言能力与社区中讲英语为主的儿童相近。这项计划同时旨在使参加这一计划的家长明确自己作为儿童第一任老师的责任,同时鼓励他们在家中为儿童提供特定的体验。

这项学前教育计划涉及到语言与许多具体的和读写能力相关的体验的整合。正如评估报告中所述:“在对学前教育的每个方面的规划和关注中,西班牙语语言技巧的发展居于首要地位。将语言持续地用于对话、学习新的想法、概念以及词汇、创造性地思考和解决问题,从而给予学生足够的机会在学前教育的框架内将西班牙语语言技巧发展到尽可能高的程度。” (Campos & Keatinge,1984,P.17)

这个项目的参与者是在自愿的基础上根据年龄和西班牙语的相对优势筛选出来的学生。参与这项实验计划的学生家庭具有社区中其他讲西班牙语的家庭的典型特征;超过90%的家庭社会经济地位低,且多数从事农业工作,平均的教育水平大约是六年级。

这一项目被证实在发展学生的准备技能方面是成功的,正如以下证据显示:1982~1983年,参与这项计划的幼儿园学生的平均得分是21.6,而讲英语学生的得分是23.2;而经历了常规的双语学前教育的讲西班牙语的学生的平均得分只有14.6。在1983~1984年,这三个组的得分分别是23.3,23.4和16.0。换言之,在纯西班牙语学前教育计划中,英语背景和西班牙语背景的学生之间的差距消失了;然而对于那些用英语指导教学的西班牙语背景的学生来说,仍然存在显著的差距。

引起特别兴趣的是这些实验项目的学生在一项口语句法发展程度的测验:英语和西班牙语版本的双语句法测量 (BSM)中的表现 (Hernandez-Chavez,Burt, & Dulay,1976)。尽管他们经历了西班牙语的学前教育,这些于1982年进入幼儿园的学生要比其他讲西班牙语的学生在英语 (及西班牙语)方面表现得更好,并且在1983年的水平相近。在那些1983年进入一年级的学生中,这种差距被扩大,参与实验项目的学生达到等级5(流利英语)的人数几乎是其他西班牙语背景的学生的5倍 (47%与10%) (Campos & Keatinge,1984)。

评估报告表明,尽管项目的参加者总体来说接触的英语更少,但他们因为不断强化的第一语言技巧和概念知识,而能够更好地理解所接触到英语。这一地区的幼儿园教师对于项目参与者的评价似乎能够证实这一点。他们的评价包括:“项目的参加者似乎能够更加清楚地意识到教室里他们周围发生的事情”,“他们能够更加专注于手头的任务”和“他们在学习中展现出更多的自信”。所有的这些特征都能促进语言习得进程 (Campos & Keatinge,1984,pP.41)。坎普斯和基廷格 (1984)也强调了学前教育计划中父母的参与对儿童教育的影响。他们指出,根据学校官员所述:“相比那些没有参与此项计划的讲西班牙语儿童的父母,项目参与者的父母对于儿童的学校体验更加关注,也更愿意参与其中。这被认为是对项目参与者未来的成功有着积极的影响——他们父母参与得越多,孩子成功的机会就越大。”

这些发现对于教育者和政策制定者的主要意义来自于他们的示范作用:教育项目可以成功地避免许多少数族裔学生曾经历过的学业失败。进一步说,未能实施这类项目是从学校系统层面上造成少数族裔学生失败的原因。例如,在没有经历过实验性的学前教育项目的学生中,我们能够观察到一些典型的问题,包括学前准备水平低下及两种语言都不够精通。这些学生在他们学校生涯的早期阶段可能就会被要求去做心理评估,而这种评估通常会为短缺的教育经费辩解,将学生的困难归咎于一些空洞的理由。相反地,在那些能够增强学生的文化认同感、能够与家长积极合作,并且将有意义的语言融入生活中各个方面的学前教育中,学生能够充分发展其在两种语言中的概念和语言技巧。

结论

在笔者提出的框架内,少数族裔学生的教育失败,是根据在更广泛的社会存在的权力关系对学校影响或阻碍的程度方面加以分析的。具体而言,个别教育者对提高学生语言才能的倡导极大地影响着少数族裔学生的教育进步。在开发学生的学术和文化资源方面,积极鼓励社区参与,并运用教学法成功地把学生从对教学的依赖中解放出来。

失能的教育者和学生的互动特征连续反映了主要社会群体在与主流群体关系中所经历的典型的互动模式。该群体的内在价值总是被否认,积累的“客观”证据则证明该群体的 “低劣”。人们总是用这种劣势的状态来为他们将这些群体从受到社会褒奖的活动及职业中排除出去而辩解。

学生的失能经常以同样的方式在学生“需求”的基础上被合理化。例如,少数族裔学生需要在学校和家里最大限度地接触英语,因此,家长肯定会被告诫不要用自己的母语与孩子进行互动。同样,少数族裔儿童需要一个高度结构化的句型操练计划,将要求完成任务所需时间最大化,以弥补他们不足的学前经历。少数族裔学生还需要一个全面诊断和规范性评估,以确定他们 “问题”的本质,并且给出可能的补救干预措施。

分析表明了在过去20年里,针对未能发挥教育潜能开展的北美改革运动在各种教育潮流中乏善可陈的一个主要原因。尽管提出了 “全新的,改善了的”方案和政策,个人对教育者的角色定义及体制对学校的角色定义大致保持不变。尽管代价高昂,这些方案和政策其实只是对使少数族裔学生失能的结构表面稍作粉饰。对第一语言最初的指令、社区的参与、非歧视性的评估,以及对改进教学技巧的重视都只是口惠而实不至,主要是在偏转与少数族裔学生的日常基础上进行交互的教育者的态度和方向注意力方面取得成功。正是在这些相互作用中,学生才失去了学习语言的能力。若个人和集体的教育者的角色不能重新定义,学校将继续在这些相互作用中重现具有更广泛的社会特征的权力关系,使少数族裔学生的学业失败成为必然。

对于真正关心如何减轻少数族裔学生的教育困难并对他们的需求作出回应的教育者来说,这样的结论可能过于消极。然而,我相信,这个结论是现实的也是乐观的,因为变革的方向是明确的,而不是用昂贵的改革来遮蔽背后导致失败的且毫发未损的教育体制。考虑到维持主导权力关系的社会承诺,我们可以预测,威胁这种结构的教育改革将会受到强烈的反对。这实际上是我们之前讨论过的。在四种结构下都会遇到的情况。⑩

为了扭转普遍存在的少数族裔群体教育失败的格局,教育者和决策者都面临着个人及政治上的挑战。就个人而言,他们必须重新定义自己在课堂上、社区内和更广泛的社会上的角色,使这些角色定义在相互作用中赋予学生学习能力而不是使学生失能。在政治上,他们必须就重新定义机构目标的重要性而努力说服他们的同僚和决策者,如学校董事会和推选他们的公众,使学校通过赋权少数族裔学生而改变社会,而不是使学生失去学能来反省社会。

[注 释]

①1975年《所有残疾儿童教育法》(Public Law 94-142)保障了美国所有残疾儿童享受免费普通教育,接受个性化教育计划(IEP),家长对学校决定的合法诉讼程序,为残疾儿童创造无障碍环境,对儿童进行多方面的无文化差别对待的教育评估程序。

②关于少数族裔学生“加拿大法语沉浸课程”的含义,详情请见加利福尼亚州教育部(1984)。

③例如,Ogbu(1978)曾将 “种姓”、“移民”和 “自治”少数族群区分开来。种姓群体和目前框架里所提及的“主宰”群体相似,是趋于学业失败的少数族裔群体中的唯一一类。移民群体通常都是为了经济原因而自愿来到这个国家。不同于种姓少数族裔,移民群体并没有把主宰群体的消极归因内在化。奥格布将中国和日本群体作为移民少数族裔的例子。允许一些少数族裔群体抵制歧视,抵制消极归因的内在化,这样的文化资源如今仍然是辩论和猜测的一个问题(for a recent treatment,see Ogbu & Bianchi,in press)。最后一类是自治群体,他们保留着独特的文化身份,在经济和政治上并不从属于主宰群体 (例如,在美国的犹太人和摩门教徒)。

④我们假定赋权学生既是影响学生学业成绩的一种调解构建,也是一个结果变量,这并无矛盾。例如,认知能力,既促进了学生的学业成绩,也可以作为学校教育的结果,在这两方面有着相同的地位。

⑤兰伯特 (1975)发明了“附加型”和 “减少型”双语现象。指的是,一方面精通两种语言能收获积极的认知成果;另一方面,受限的双语教育产生消极的成果。

⑥一些州建立家长咨询委员会(PAC),是为了在双语课程的教育决策制定中,为少数族裔家长的参与提供一个体制结构。例如,在加利福尼亚州,任何一个国家资助项目都要求,项目的目标群体人数要占到PAC成员的多数席位。而学校使用项目方案资金,必须要先经PAC批准。

⑦这种 “相互联动”模式,结合了很多研究者的有关语言和学习关系的建议,其中最著名的布洛克报告(1975),巴恩斯报告(1976),林德弗 (1980),以及威尔斯(1982)。其中,有关提高读写能力的应用完全符合阅读的心理语言学方法 (Goodman & Goodman,1977;Holdaway,1979;Smith,1978),也符合近来所强调的提倡从低年级开始练习表达性写作这一点(Chomsky,1981;Giaccobe,1982;Graves,1983;Temple,Nathan, & Burris,1982)。

⑧详见穆拉德 (1985年)有关反种族主义教育的非法化战略探讨。

⑨显然,对于单语或双语孩子来说,无法否认,他们都存有根植于神经学原因的语言加工困难。然而,对于受支配的少数族裔学生来说,神经系统造成的障碍可能只占教育及社会条件造成的障碍的一小部分。

⑩虽然教育学与学生分享控制权的阻力超出多数与少数群体的关系,但是原理是相同的。如果课程不是预先确定的,不是事先排好的,学生以批判性和创造性的方式得出自己的知识,社会结构的再生产则无法得到保障——因此不愿把学生从对教学的依赖中解放出来。

[1]Au,K.H., & Jordan,C.(1981).Teaching reading to Hawaiian children:Finding a culturally appropriate solution.In H.T rueba,G.P.Guthrie, & K.H.Au(Eds.)Culture and the bilingualclassroom:Studiesinclassroom ethnography(pp.139-152).Rowley,MA:Newbury House.

[2]Baker,K.A., & de Kanter,A.A.(1981).Effectiveness of bilingual education:A review of theliterature.Washington, DC:U.S.Department of Education,Office of Planning and Budget.

[3]Barnes,D. (1976).From communication to curriculum.New York:Penguin.

[4]Beers,C.S., & Beers,J.W.(1980).Early identification of learning disabilities:Facts and fallacies.Elementary School Journal,81,67-76.

[5]Bethell,T.(1979,February).Against bilingual education.Harper’s,pp.30-33.

[6]Bullock Report. (1975).A language for life.[Report of the Committee of Inquiry appointed by the Secretary of State for Education and Science undertheChairmanship ofSirAlan Bullock].London:HM SO.

[7]California State Department of Education.(1984).Studies on immersion education:A collection for United States educators.Sacramento:Author.

[8]Campos,J., & Keatinge,B. (1984).The Carpinteria preschool program:Title VII second yearevaluationreport.Washington, DC:Department of Education.

[9]Cazden,C.B.(1985,April).The ESL teacher as advocate.Plenary presentation to the TESOL Conference,New York.

[10]Chomsky,C.(1981).Write now,read later.In C.Cazden(Ed.),Language in Early Childhood Education(2nd ed.,pp.141 - 149).Washington,DC:NationalAssociation for the Education of Young Children.

[11]Cohen,A.D., & Swain,M.(1976).Bilingual education:Theimmersion modelin the North American context.In J.E.Alatis & K.Twaddell(Eds.),English as a second language in bilingual education(pp.55-64).Washington,DC:TESOL.

[12]Coles,G.S.(1978).The learning disabilities test battery:Empiricaland socialissues.Harvard Educational Review,48,313-340.

[13]Cummins,J.(1979).Linguistic interdependence and the educational development of bilingual children.Review of Educational Research49,222-251.

[14]Cummins,J. (1983a)Heritage language education:A literature review.Toronto:Ministry of Education.

[15]Cummins,J. (1983b).Functional language proficiency in context:Classroom participation as an interactive process.In W.J.Tikunoff(Ed.),Compatibility ofthe SBISfeatures with other research on instruction for LEP students(pp.109-131).San Francisco:Far West Laboratory.

[16]Cummins,J.(1984).Bilingualism and special education:Issues inassessmentandpedagogy.Clevedon,Eng.:Multilingual M atters,and San Diego:College Hill Press.

[17]Cummins,J.,Aguilar, M.,Bascunan, L.,Fiorucci,S.,Sanaoui,R., & Basman,S.(in press).Literacy development in heritage language programs.Toronto:National Heritage Language Resource unit.

[18]Curtis,J.(1984).Bilingual education in Calistoga:Not a happy ending.Report submitted to the Instituto de Lengua y Cultura,Elmira,NY.

[19]Daiute,C.(1985).Writing and computers.Reading,MA:Addison-Wesley.

[20]Feuerstein,R.(1979).The dynamic assessment ofretardedperformers:The learningpotential assessmentdevice,theory,instruments,and techniques.Baltimore:University Park Press.

[21]Fishman,J. (1976).Bilingual education:An internationalsociologicalperspective.Rowley,M A:Newbury House.

[22]Freire,P.(1970).Pedagogy of the oppressed.New York:Seabury.

[23]Freire,P.(1973).Educationforcritical consciousness.New York:Seabury.

[24]Giacobbe,M.E.(1982).Who says children can’t write the first week?,In R.D.Walshe(Ed.),Donald Graves in Australia: “Children want to write”(pp.99-103).Exeter,NH:Heinemann Educational Books.

[25]Goodman,K.S., & Goodman,Y.M.(1977).Learning about psycholinguistic processes by analyzing oral reading.HarvardEducational Review,47,317-333.

[26]Graves,D.H.(1983).Writing:Teachers and childrenatwork.Exeter,NH:Heinemann Educational Books.

[27]Hakuta,K., & Diaz,R.M. (1985).The relationship between degree ofbilingualism and cognitive ability:A critical discussion and some new longitudinaldata.In K.E.Nelson(Ed.),Children’s language(Vol.5,pp.319-345).Hillsdale,NJ:Erlbaum.

[28]Heath,S.B. (1983).Ways with words.Cambridge:Cambridge University Press.

[29]Hernandez-Chavez,E.,Burt,M., & Dulay,H.(1976).The bilingualsyntaxmeasure.New York:The Psychological Corporation.

[30]Holdaway,D. (1979).The foundations of literacy.Sydney,Australia:Ashton Scholastic.

[31]Jusenius,C., & Duarte,V.L. (1982).Hispanicsandjobs:Barrierstoprogress.Washington, DC:National Commission for Employment Policy.

[32]Lambert,W.E.(1975).Culture and language as factors in learning and education.In A.Wolfgang(Ed.),Education of immigrant students(pp.55-83).Toronto:O.I.S.E..

[33]Lindfors,J.W.(1980).Children’s language and learning.Englewood Cliffs,NJ:Prentice-Hall.

[34]M cLaughlin,B. (1984).Early bilingualism:M ethodological and theoretical issues.In M.

[35]Paradis & Y.Lebrun(Eds.),Early bilingualism and child development(pp.19-46).Lisse:Swets & Zeitlinger.

[36]M cLaughlin,B. (1985).Second language acquisitioninchildhood:Vol.2.School-age children.Hillsdale,NJ:Erlbaum.

[37]M ehan,H.,Hertweck,A., & Meihls,J.L.(in press).Handicappingthehandicapped:Decision making in students’educational careers.Palo Alto:Stanford University.

[38]M ehan,H.,Miller-Souviney,B., & Riel,M.M.(1984).Research currents:Knowledge of text editing and control of literacy skills.Language Arts,65,154-159.

[39]M ullard,C. (1985,January).The social dynamic of migrant groups:From progressive to transformativepolicyineducation.Paper presented at the OECD Conference on Educational Policies and the Minority Social Groups,Paris.

[40]Ogbu,J.U. (1978).Minority education and caste.New York:Academic Press.

[41]Ogbu,J.U., & Matute-Bianchi,M.E. (in press).Understanding sociocultural factors:Knowledge,identity and schooladjustment.In California State Department of Education(Ed.),Socioculturalfactorsandminoritystudent achievement.Sacramento:Author.

[42]Ortiz,A.A., & Yates,J.R. (1983).Incidence of exceptionality among Hispanics:Implications for manpower planning.N ABE Journal,7,41-54.

[43]Paulston,C.B.(1980).Bilingualeducation:Theories and issues.Rowley,MA:Newbury House.

[44]Ramphal,D.K.Ananalysisofreading instructionofWestIndianCreole-speaking students.Unpublished doctoral dissertation,Ontario Institute for Studies in Education,1983.

[45]Rosier,P., & Holm,W. (1980).The Rock Point experience:Alongitudinalstudyofa Navajoschool.Washington,DC:Center for Applied Linguistics.

[46]Rueda,R.,Mercer,J.R. (1985,June).Predictiveanalysisofdecisionmakingwith languageminorityhandicappedchildren.Paper presented at the BUENO Center 3rd Annual Symposium on Bilingual Education,Denver.

[47]Schneider,S.G.(1976).Revolution,reaction or reform:The1974Bilingual Education Act.New York:Las Americas.

[48]Skutnabb-Kangas,T. (1984).Bilingualism or not:The education of minorities.Clevedon,Eng:M ultilingual M atters.

[49]Smith,F.(1978).Understanding reading(2nd ed.).New York:Holt,Rinehart & Winston.

[50]Temple,C.A.,Nathan,R.G. & Burris,N.A.(1982).The beginnings of writing.Boston:Allyn & Bacon.

[51]Tikunoff,W.J.(1983).Five significant bilingual instructional features.In W.J.Tikunoff(Ed.),Compatibility ofthe SBISfeatures with other research on instruction for LEP students(pp.5-18).San Francisco:Far West Laboratory.

[52]Tizard,J.,Schofield,W.N., & Hewison,J.(1982).Collaboration between teachers and parents in assisting children’s reading.British Journal of Educational Psychology,52,1-15.

[53]Troike,R. (1978).Research evidence for the effectiveness of bilingual education.NABE Journal,3,13-24.

[54]Wells,G. (1982).Language,learning and the curriculum.In G.Wells, (Ed.),Language,learning and education(pp.205-226).Bristol:Centre for the Study of Language and Communication,University of Bristol.

[55]Wong-Fillmore,L.(1983).The language learner as an individual:Implications of research on individual differences for the ESL teacher.In M.A.Clarke & J.Handscombe(Eds.),On TESOL’82:Pacific perspectives on language learning and teaching(pp.757-171).Washington,DC:TESOL.