内蒙古河套灌区解放闸灌域水循环要素特征分析——基于干旱区平原绿洲耗散型水文模型

2011-02-13杜丽娟

杜丽娟 ,刘 钰 ,雷 波

(1.中国水利水电科学研究院 水利研究所,北京 100048;2.国家节水灌溉北京工程技术研究中心,北京 100048)

1 研究背景

内蒙古河套灌区地处我国干旱与半干旱、荒漠与草原的过渡地带,气候特点为干旱多风,降水量少,蒸发强烈,生态环境非常脆弱。灌区农业、生态环境的维持主要靠黄河水灌溉,但是,近年来随着黄河水量持续减少,黄河水资源供需矛盾日趋尖锐,河套灌区引黄水量指标也相应下降,致使该地区用水供需矛盾日益突出,对本来脆弱的生态环境易于造成严重的影响。

近年来灌区开展了以渠道防渗为重点的续建配套与节水改造,目的是提高灌溉水的利用效率和效益。但是,灌区节水改造对于当地的生态环境有何影响,灌溉水量减少后灌区土壤盐碱化能否得到有效控制、灌区水资源能否平衡,这些问题的回答对指导灌区节水改造至关重要[1]。因此研究水循环要素特征、进行定量的耗水分析对指导该地区科学进行节水改造具有重要的现实意义。本文以内蒙古河套灌区解放闸灌域为例,用“四水转化”模型对水循环要素进行定量模拟,分析水循环特征,旨在为该地区节水改造工作提供参考依据。

2 研究区概况

解放闸灌域位于内蒙古河套灌区西部,灌域属中温带高原、大陆性气候特征,气候干燥,蒸发量大,年平均降水138.2mm,年平均蒸发量2 096.4mm,是典型的无灌溉就无农业的地区。灌域总控制面积21.56万hm2,其中灌溉面积14.21万hm2,非灌溉面积7.35万hm2。灌域有干渠3条,分干渠16条,干沟3条,分干沟12条,灌域内各级渠道和排水沟构成了灌排配套的渠(沟)系供排水网络。

3 模型建立

3.1 模型介绍本文所应用的干旱区平原绿洲耗散型水文模型(“四水转化”模型)由清华大学、西安理工大学、新疆农业大学等单位合作研制开发。该模型是一个概念性的水文模型,以水循环和水平衡原理为基础,以月为水均衡计算时段,用各种参数表示蒸发能力、土壤类型等对干旱区平原绿洲内水分转化的影响。模型涉及水量的迁移、转化、消耗等过程,是一个复杂的模拟系统,总体结构如图1所示[2-6]。

由于原模型是针对干旱平原区开发的,没有考虑降雨的影响,而解放闸灌域年平均降水约140mm,降雨对研究区的补给作用不可忽略,因此对模型进行了改进,在水循环计算过程中加入了降雨因素。改进后的计算模型水均衡方程式如下:

式中:P为降雨量,m3;QSin为区外进入区内的地表水入流量,m3;QGin为区外进入区内的地下水入流量,m3;E为区域陆面和水面蒸发的总和,m3;QSout为区内流向区外的地表水出流量,m3;QGout为区内流向区外的地下水出流量,m3。

由于研究区所处的河套灌区在地质构造上为一个封闭的盆地,地形平缓,水力坡度小,山前补给和黄河补给量很小,地下水无天然的水平排泄出路,地下水侧向径流十分微弱,以垂直交换为主要特征,因此计算中对地下水侧向流入和流出未予考虑[7-10]。

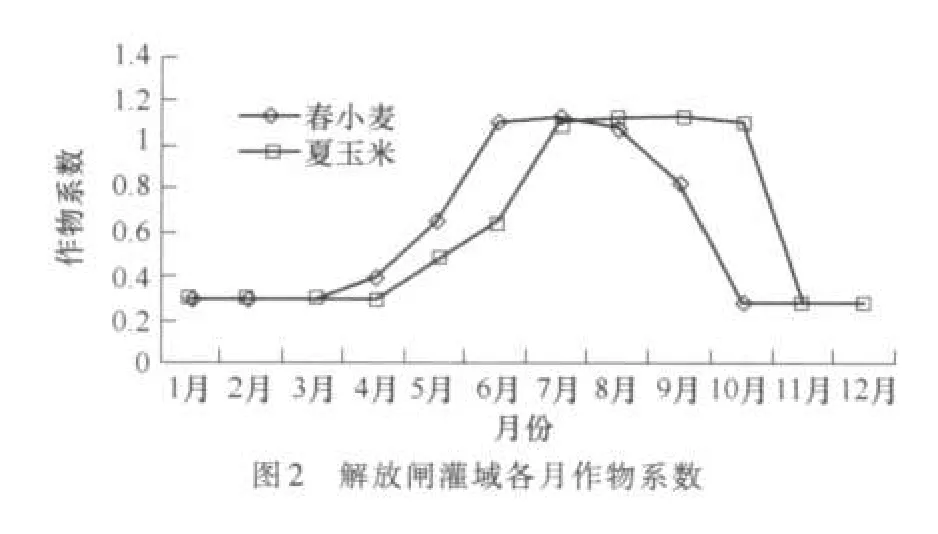

3.2 数据输入(1)降水量资料。采用解放闸灌域气象站1992—2005年逐月实测数据;(2)引水量资料。采用黄河引水口(总干一闸)的多年各轮次(每年7至8轮次)实测数据,根据阮本清等[11]计算的各月引水比例,计算得到各月引水量;(3)潜在腾发量与作物蒸发能力。根据解放闸灌域气象站1992—2005年逐月气象统计资料计算逐月潜在腾发量。再采用都伦鲍斯和普鲁伊特提出、经豪威尔等人修改的作物系数体系(《美国灌溉工程手册》)[12]、并结合解放闸灌域的实际情况,确定不同作物的作物系数Kc。据调查解放闸灌域春小麦、夏玉米的种植比例最大,由于缺少分年度作物种植资料,因此将研究区农作物分为春小麦、夏玉米两大类。按照以上确定基本作物系数Kc的办法,得到解放闸灌域春小麦、夏玉米不同月份的基本作物系数,如图2。根据各月的潜在腾发量和各月的作物系数,计算各月的作物蒸发能力ETc,结果如图3;(4)参数初值设定。模型共有7个参数需要设定初始值,参照研究区已有研究成果,结合实际情况,参数初值设定见表1。

表1 参数初值设定

3.3 参数率定用1992—1996年数据对参数进行率定,将地下水平均埋深的模拟值与实测值(灌域内56眼地下井的实测平均值)。通过相关系数(r)和决定系数(r2)对进行回归分析,以此来测试率定期模拟效果如何,以误差最小为原则对参数进行优化调试,最终确定参数的最优值。率定期地下水平均埋深模拟值与实测值结果见图4。

经计算农区地下水平均埋深模拟值与实测值的相关系数(r)为0.74,决定系数(r2)为0.55,见图5(a);非农区地下水平均埋深模拟值与实测值的相关系数(r)为0.79,决定系数(r2)为0.62,见图5(b)。这说明率定期模拟效果较好,参数选定了较优值,主要参数率定值见表2。

表2 主要参数率定值

3.4 模型检验用1997—2000年的数据对模型检验。检验期地下水平均埋深模拟值与实测值结果见图6,经计算农区地下水平均埋深模拟值与实测值的相关系数(r)为0.79,决定系数(r2)为0.62,见图7(a);非农区地下水平均埋深模拟值与实测值的相关系数(r)为0.83,决定系数(r2)为0.69,见图7(b)。这说明检验期模拟效果较好,该模型在研究区可以应用。

4 模型应用与结果分析

用2001—2005年的数据对模型进行应用分析。

4.1 灌溉地水循环要素特征分析灌溉地补给水量包括到达田间水量(包括黄河引水、降水和井灌水)、潜水补给水量;消耗水量包括作物腾发、渗漏补给地下水量。灌溉地土壤水平衡模拟结果见表3。

表3 解放闸灌域2001—2005年灌溉地水平衡模拟结果 (单位:亿m3)

根据模拟结果,2001—2005年研究区灌溉地补给水量平均为10.53亿m3,主要是黄河引水,占补给水量的59.18%;其次是潜水补给水量,占总补给水量的28.31%;降水和井灌水量很小,二者之和占总补给水量的12.51%。消耗水量平均为10.54亿m3,主要是作物腾发耗水,占消耗水量的80.84%,渗漏补给地下水量占19.16%。

用2003年的数据进行分析,由图8可知,从年内看,到达田间水量两个高峰分别出现在夏灌期(5—7月)和秋灌期(9—10月),这主要受黄河引水的影响。潜水补给和作物腾发耗水呈相同趋势,最高值均出现在6—7月,这主要是受气温的影响。渗漏补给地下水量只出现在5—7月和10月,其余月份都没有入渗,两个高峰分别出现在5月和10月,这主要因为在夏灌和秋灌期田间水量增加非常大,土壤含水量超过了田间持水量,继续向下渗漏补给了地下水,说明该地区在这两个时期具有进一步节水的潜力。

图9表示2003年灌溉地补给水量、消耗水量和土壤水蓄变量的关系,在7、9—10月,补给水量大于消耗水量,此时土壤水蓄变量为正值,说明土壤处于蓄水状态,而在其余月份,补给水量小于消耗水量,土壤水蓄变量为负值,说明土壤处于供水状态。

4.2 地下水循环要素特征分析地下水补给水量包括渠道渗漏、田间渗漏和降雨入渗;消耗水量包括田间潜水蒸发、非灌溉地蒸发、地下水开采和排水。地下水平衡模拟结果见表4。

表4 解放闸灌域2001—2005年地下水平衡模拟结果 (单位:亿m3)

根据模拟结果,2001—2005年研究区地下水补给水量平均为5.90亿m3,主要是渠道渗漏水量,占补给水量的64.13%;其次是田间渗漏水量,占34.23%;降雨入渗水量只占1.65%。地下水总耗水量平均为6.12亿m3,其中田间潜水蒸发水量(包括作物吸水蒸腾和土面蒸发)占48.64%,非灌溉地蒸发水量占22.34%,地下水开采量占13.99%,排水量占15.03%。

由图10可知,渠道渗漏、田间渗漏补给地下水量年内变化均较大,都在夏灌期(5—7月)和秋灌期(9—10月)分别出现两个峰值,两者不同的是,田间渗漏只出现在5—7月和10月,而渠道渗漏基本上全年都出现,这主要是因为渠道过水量大,过水时间长,渗漏持续时间也相应延长,而田间单位面积上的水量较小,而蒸发量却很大,水量消耗大,只有在5—7月和10月时,大水漫灌使得渗漏超过了土壤饱和含水率才发生渗漏补给地下水的现象。降雨入渗只发生在雨季,由于比例很小,年内变化不大。说明该地区渠道渗漏水量大,应继续加大渠道衬砌力度,提高渠系水利用系数,有效缓减水资源紧张局势。

由图11可知,地下水位上升出现在5—7月和10月,与渠道渗漏、田间渗漏峰值出现的时间相吻合,这两个阶段也是年内补给水量大于消耗水量的时期,其余月份地下水位处于下降状态。

4.3 灌域水循环要素特征分析灌域总补给水量包括黄河引水、降水和井灌水量;总消耗水量包括作物腾发、非灌溉地蒸发、渠道蒸发、退水、地下水排水和地下水开采。灌溉地土壤水平衡模拟结果见表5。

表5 解放闸灌域2001—2005年总水量平衡模拟结果 (单位:亿m3)

根据模拟结果,2001—2005年研究区总补给水量平均为12.60亿m3,主要是黄河引水,占总补给水量的82.54%,降水量占15.21%,机井抽水占2.25%。研究区总消耗水量平均为12.25亿m3,主要是作物腾发,占总消耗水量的69.53%,其它消耗要素依次为:非灌溉地蒸发占11.16%,地下水排水量占7.51%,退水量占6.52%,渠道蒸发占2.97%,地下水开采水量占2.32%。

从年际来看,补给水量总体呈下降趋势,这是由于近年来不断实施灌区续建配套和节水改造工程,黄河引水量逐年下降的原因。随着补给水量的减少,消耗水量也在减少,尤其是作物腾发受补给水量的影响很大,其它水量消耗要素受补给水量影响不明显,见图12、13。由于作物腾发的大小关系到作物生理需水和生态需水能否得到满足,因此在进行节水改造时要充分考虑作物生理和生态的基本需水要求。

由图14可知,土壤水蓄变量比较平缓,受补给水量的影响不是很大,在2001、2002年为正值,2003年下降为负值,2004年略有回升为正值,之后2005年又下降为负值,总体上土壤由蓄水状态变为供水状态。地下水蓄变量起伏较大,说明其受补给水量变化的影响较大,总体上地下水位呈下降趋势,见图15。因此,节水灌溉对降低研究区地下水位、缓减土壤盐碱化具有较明显的作用。

5 主要结论

(1)研究区地下水补给主要包括渠道渗漏和田间渗漏,分别约占64%、34%。该地区渠道渗漏水量大,继续加大渠道衬砌力度将有利于渠系水利用系数的提高,有效缓减水资源紧张局势。

(2)随着补给水量的减少,消耗水量也跟着减少。消耗水量中作物腾发受补给水量的影响较大,其它水量消耗要素受补给水量影响不明显,在进行节水改造时要充分考虑作物生理和生态的基本需水要求。

(3)研究区灌溉地土壤一般从11月到次年6月(秋灌后到次年夏灌)一直处于供水状态,即消耗大于补给;在7—10月(夏灌至秋灌)处于蓄水状态,即补给大于消耗。该地区土壤水分补充主要依靠灌溉,灌溉对农业起到至关重要的作用,无灌溉就无农业。

(4)研究区地下水位上升一般出现在5—7月和10月,与渠道渗漏、田间渗漏峰值出现的时间相吻合,这两个阶段也是年内补给水量大于消耗水量的时期,也即该地区这两个阶段具有进一步节水的潜力。

[1]杜丽娟,刘钰,雷波.灌区节水改造环境效应评价研究进展[J].水利学报,2010,41(5):613-618.

[2]胡和平,汤秋鸿,雷志栋,等.干旱区平原绿洲耗散型水文模型-Ⅰ:模型结构[J].水科学进展,2004,15(2):140-145.

[3]汤秋鸿,田富强,胡和平.干旱区平原绿洲耗散型水文模型-Ⅱ:模型应用[J].水科学进展,2004,15(2):146-150.

[4]黄聿刚,丛振涛,雷志栋,等.新疆麦盖提绿洲水资源利用与耗水分析—绿洲耗散型水文模型的应用[J].水利学报,2005,36(9):1062-1066.

[5]沈冰,黄领梅,阮本清,等.和田绿洲水循环要素变化特征[J].水利学报,2003(5):78-83.

[6]雷志栋,杨诗秀,等.田间土壤水量平衡与定位通量法的应用[J].水利学报,1988(5):1-7.

[7]杨路华,沈荣开,曹秀玲.内蒙古河套灌区地下水合理利用的方案分析[J].农业工程学报,2003,19(5):56-59.

[8]王文科,孔金玲,段磊,等.黄河流域河水与地下水转化关系研究[J].中国科学E辑技术科学,2004,34(增刊Ⅰ):23-33.

[9]裴承中.内蒙古河套灌区供需水平衡的探讨[EB/OL].(2004-5-19)[2010-1-11]http://www.bmagri.gov.cn/Pages/Document/Print.aspx?ID=2733.

[10]陈亚新.黄河内蒙古河套灌区灌溉水利用系数与提高途径[J].内蒙古水利科技,1980(1):7-22.

[11]阮本清,张仁铎,李会安.河套灌区水平衡机制及耗水量研究[M].北京:科学出版社,2008.

[12]清华大学,新疆农业大学,西安理工大学,新疆自治区水利厅.干旱区绿洲散耗型水文模型及其在塔里木河流域的应用[R].清华大学,新疆农业大学,西安理工大学,新疆自治区水利厅,2006.