西南岩溶区水土流失与石漠化动态评价研究

2011-02-11蒋忠诚罗为群喻崎雯覃小群

尹 辉,蒋忠诚,罗为群,喻崎雯,2,覃小群

(1.中国地科院岩溶地质研究所,广西 桂林 541004;2.广西师范大学 生命科学学院,广西 桂林 541004)

我国西南岩溶区水土流失及石漠化严重,正不同程度地威胁着各区生态、社会和经济的发展[1]。随着西部大开发战略的实施,我国西南岩溶地区在水土流失及石漠化治理、生态环境建设等方面开展了大量的工作,取得了一定的成效;然而,西南岩溶区因其自然条件的特殊性和人类活动的不合理,大部分水土流失区的石漠化在短期内仍难以恢复,石漠化面积还将在一定程度上增加[2]。因此,加强我国西南岩溶区水土流失和石漠化研究,对于科学地配置水土保持综合措施,实现岩溶地区石漠化治理和生态恢复具有重要的意义。

目前国内学者从不同角度对岩溶地区水土流失和石漠化进行了大量的研究,内容涵盖石漠化地区水土流失监测[3]、水土保持治理措施[4]、石漠化成因机制[5-7]、石漠化分布特征[8]、石漠化防治[9-10]、石漠化综合评价指标体系[11]和评价方法[12-17]等诸多方面。目前,石漠化程度综合评价已由传统的定性描述转向石漠化指数的量化评价,在石漠化评价的综合性和可比性方面有了质的飞跃,然而,基于面积和权重的石漠化指数在权重的界定上仍缺乏理论依据和说服力。尽管相关研究提出了以层次分析法作为石漠化指数的权重界定方法,但判断矩阵的构造过程及权重的计算结果仍比较模糊,因此,如何界定各级石漠化的权重值是亟待解决的科学问题;在岩溶区水土流失动态研究方面,目前仍缺乏一种简单实用的水土流失动态评价方法。以往的水土流失动态研究成果中,多数以不同年代各强度水土流失面积变化差值来动态反映区域内水土流失的动态变化,却难以宏观评价该区的水土流失治理程度。据此,本文以石漠化裸岩率均值作为石漠化权重的计算依据,运用层次分析法解决石漠化权重难以界定的难题;并以各级土壤侵蚀模数均值来界定各强度水土流失的权重值,建立基于面积和权重的水土流失综合评价方法,为探讨西南岩溶区水土流失和石漠化动态变化提供科学依据。

1 研究区概况

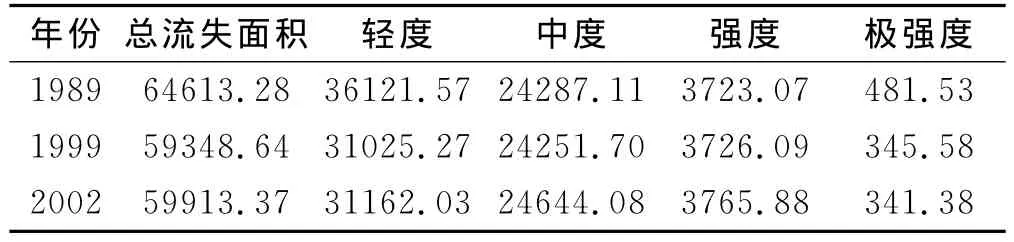

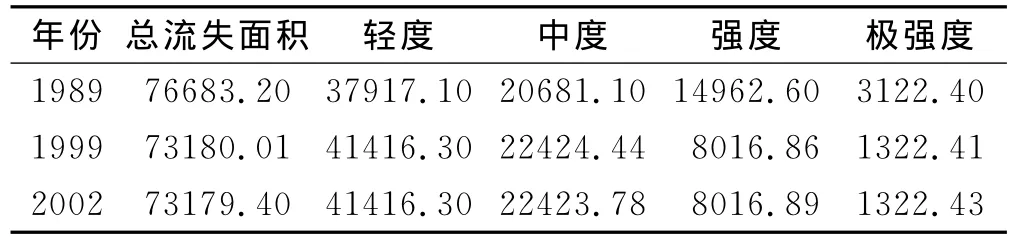

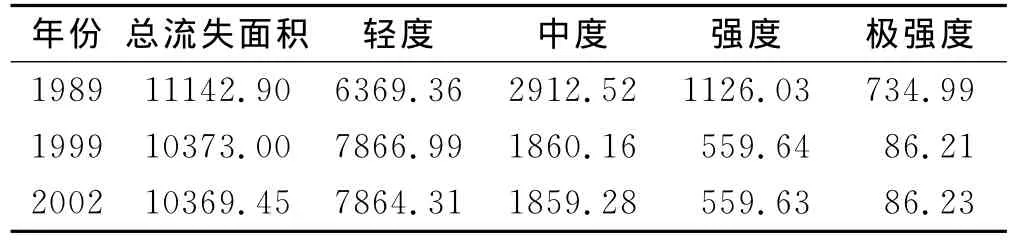

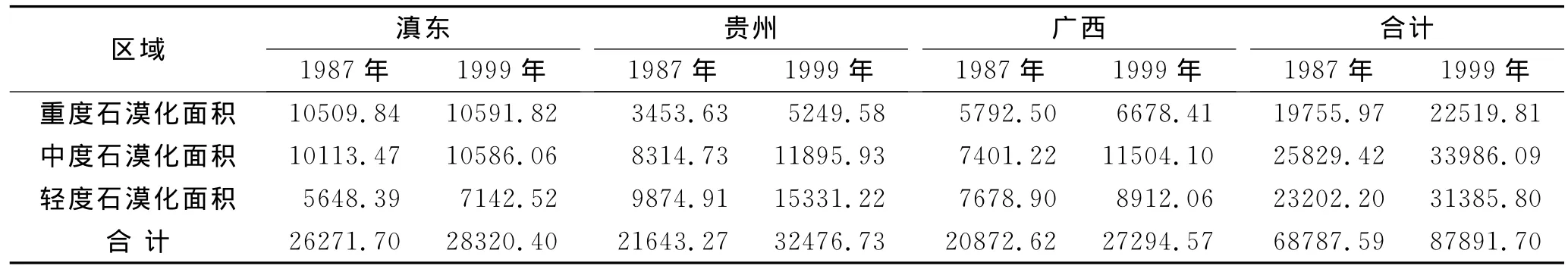

西南岩溶石漠化地区主要包括云南东部、贵州和广西,地理位置介于东经101°54′36″-112°4′12″和北纬21°-29°14′24″之间,该区地处热带、亚热带,雨量充沛,水热同期,温暖湿润,年内降雨量时间分布十分不均,年平均气温由西北到东南依次由7.5~10℃递升到20~22.5℃,而年平均降雨量则依次由750~1000 mm递升到2000 ~2250 mm;该区地势西高东低,自西向东依次发育云南岩溶断陷盆地、黔南和桂西斜坡地带的岩溶峰丛洼地、桂东岩溶峰林平原3大类型,同时也存在岩溶丘陵、岩溶山地、岩溶峡谷等多种岩溶地貌(表1)。西南岩溶区不同强度的水土流失面积及不同程度的石漠化面积如表2-6所示,其中,前者来源于我国水利部水土流失遥感解译结果,后者来源于国土资源部石漠化遥感解译结果。

表1 西南岩溶分布面积km2

表2 西南不同强度水土流失面积变化 km2

表3 滇东不同强度水土流失面积变化 km2

表4 贵州不同强度水土流失面积变化 km2

表5 广西不同强度水土流失面积变化 km2

表6 西南各级石漠化面积分布表 km2

2 研究方法

2.1 水土流失评价方法

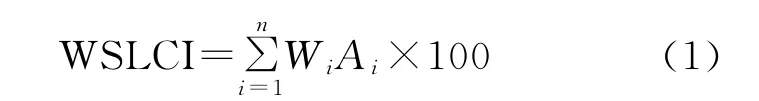

本文建立基于西南岩溶区各级水土流失强度所占岩溶面积的比重和权重的水土流失综合指数(WSLCI),来综合反映西南岩溶区的水土流失强度变化趋势,其计算公式如下:

式中:Wi——某个水土流失区第i类水土流失强度的权重值;Ai——第i类水土流失强度所占面积占该岩溶区总面积的比例;n——水土流失强度分级种类。

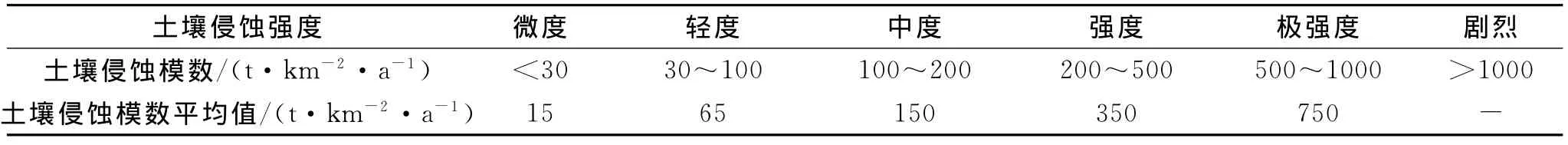

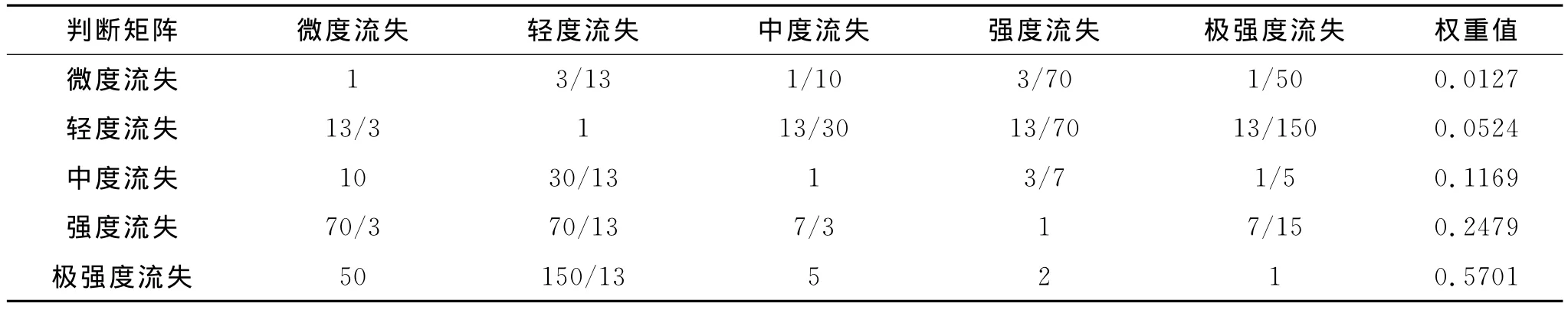

水土流失综合指数(WSLCI)中第i类水土流失强度权重值Wi的确定,本文以曹建华等学者针对我国西南岩溶区土壤侵蚀强度分级标准为依据[18-19],取各土壤侵蚀强度的侵蚀模数均值来标定该强度的土壤侵蚀模数(表7),运用层次分析法的权重计算原理,即通过两两比较各强度水土流失的土壤侵蚀模数均值,来确立各类水土流失强度的权重值,各级水土流失强度的权重值计算结果如表8所示。权重值越大,表示该土壤侵蚀强度对WSLCI的贡献率越大,即WSLCI值越大,其反映的水土流失强度越严重。

表7 西南岩溶区土壤侵蚀模数与强度分级标准

表8 西南岩溶区土壤侵蚀强度判断矩阵及权重值

2.2 石漠化评价方法

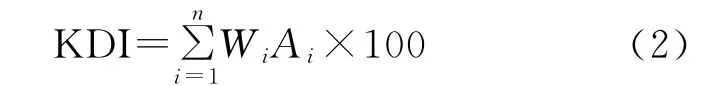

目前关于石漠化最新的评价方法研究中,多数倾向于基于各级石漠化面积和权重的石漠化综合指数评价法(KDI)[12-17],其计算公式如下:

式中:Wi——某个石漠化地区第i类石漠化程度的权重值;Ai——第i类石漠化程度所占面积占该区岩溶总面积的比例;n——石漠化程度分级种类。

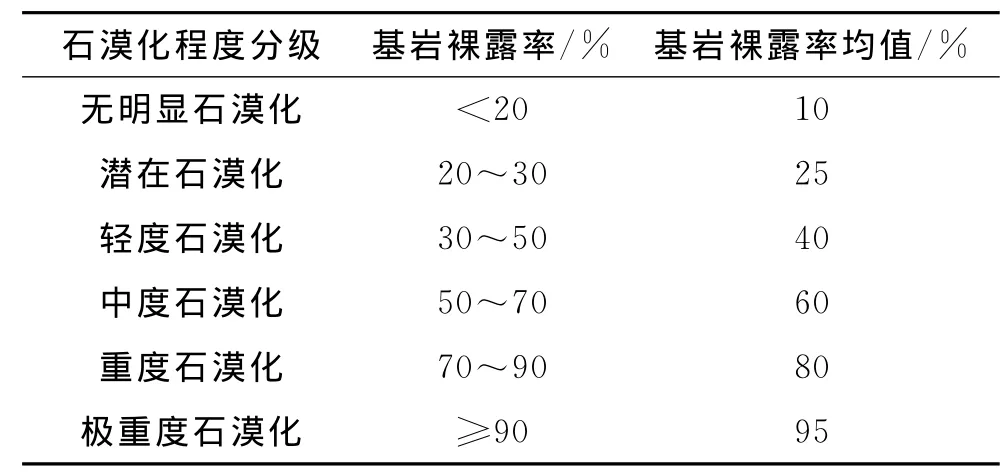

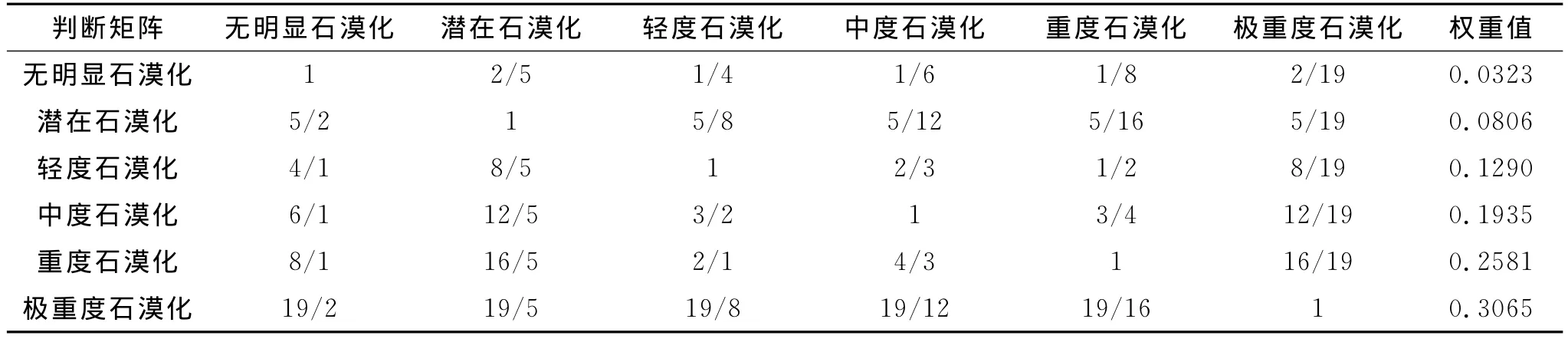

石漠化综合指数(KDI)中第i类程度的权重值Wi的确定,本文参照国家林业局《西南岩溶地区石漠化监测技术规定》中关于石漠化程度的界定标准[20],取各级石漠化所对应的基岩裸露率均值来构造判断矩阵(表9),再运用层次分析法来确立各级石漠化所对应的权重值(表10)。权重值越大,表示该区各级石漠化对KDI的贡献率越大,即KDI值越大,所反映的石漠化程度越严重。

表9 西南岩溶区各级石漠化程度分级标准

表10 西南岩溶区石漠化程度判断矩阵及权重值

3 评价结果分析

3.1 西南水土流失评价结果及分析

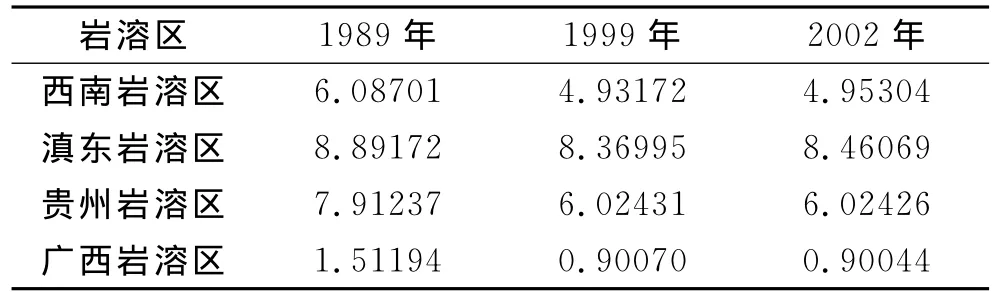

本文以水土流失综合指数(WSLCI)的计算公式(1)为依据,结合表2-5的西南岩溶区水土流失强度及所占面积,以及表8的各土壤侵蚀强度权重值,得到西南岩溶区水土流失综合程度的动态计算结果(表11)。

表11 西南岩溶区水土流失综合指数计算值

从西南各岩溶区水土流失综合指数看(表11),滇东岩溶区和贵州岩溶区的水土流失较广西岩溶区严重;从各岩溶区水土流失的动态变化看,各区的水土流失在总体上有减少的趋势。1999年与1989年相比,西南岩溶区总体水土流失综合指数下降了1.16,其中,滇东岩溶区、贵州岩溶区、广西岩溶区的水土流失综合指数分别下降了0.52、1.89和0.61;2002年与1999年相比,由于水土流失治理的时间跨度较短,西南岩溶区的水土流失综合指数变化较小。

3.2 西南石漠化评价结果及分析

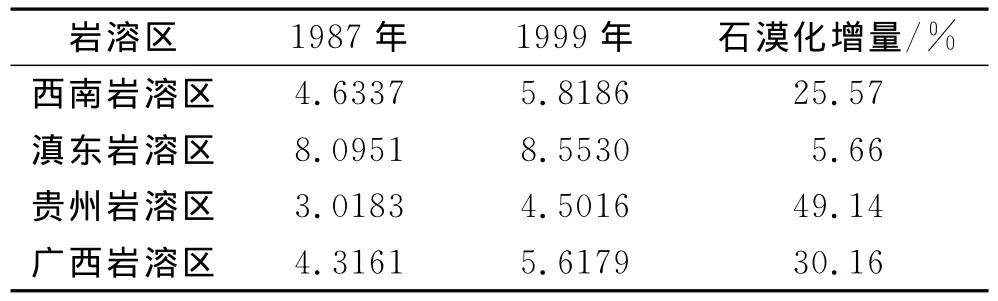

本文以石漠化综合指数(KDI)的计算公式(2)为依据,结合表6的西南岩溶区石漠化程度及所占面积,以及表6的各石漠化程度权重值,得到西南岩溶区石漠化程度的动态计算结果(表12)。

表12 西南岩溶区石漠化综合指数计算值

从西南各岩溶区石漠化综合指数看(表12),滇东岩溶区石漠化程度最为严重;从各岩溶区石漠化动态变化看,各区石漠化综合指数均有不同程度的增加,1999年与1989年相比,西南岩溶区石漠化综合指数上升了1.18,其中,滇东岩溶区、贵州岩溶区和广西岩溶区的石漠化综合指数分别上升了0.46,1.49和1.30。

3.3 讨 论

一般说来,岩溶区水土流失是导致石漠化现象的重要成因之一,在相同的土层厚度和地质地貌条件下,水土流失越严重,表层土壤的流失量也就越大,土层厚度将逐渐变薄,碳酸盐岩出露面积将不断扩大,石漠化程度也日益严重。然而,从上述的计算结果看,西南各区水土流失强度在总体上有减弱的趋势,但石漠化程度却均有上升的趋势,针对这一客观实情,本文主要从如下几个方面进行分析:

(1)岩溶区石漠化程度与水土流失强度的相关关系比较复杂,且带有一定的阶段性。岩溶区水土流失前期,虽然土层逐渐变薄,但基岩大多数仍被土层覆盖;随着水土流失量的增加,一部分基岩开始裸露,石漠化现象产生,而基岩裸露程度同时也受到岩溶区地貌、植被等自然条件及耕作、砍伐等人为活动的影响,导致相同的土壤流失量条件下,不同地块的基岩裸露情况出现差异;随着水土流失的进一步加剧,岩溶区土壤因长期的流失渐趋消亡,少量的水土流失即可直接导致基岩的大量裸露,各等级石漠化面积仍将大量增加。因此,即使西南岩溶区的土壤绝对流失量有所减少,岩溶区石漠化面积仍有继续扩大的趋势。

(2)西南岩溶区的水土流失带有很强的隐蔽性。西南岩溶区属于石漠化较为严重的地区,相当一部分地区的土层已非常浅薄——处于流失殆尽的边缘;有的地区甚至是基岩裸露,早已无土可流了。另外,石漠化程度的增加还直接与人为活动息息相关,如岩溶区有的地块“有树无土”,土壤流失量和石漠化程度均较小,若植被遭到了自然灾害或人为活动的破坏,石漠化严重程度将发生突变,而水土流失量仍因无土可流而保持在较小的水平,若仅以水土流失量来表征岩溶区石漠化程度显然是不够科学的。

(3)西南岩溶区水土流失遥感解译结果存在误差。本文水土流失遥感解译数据来源于水利部,而水利部关于岩溶区的水土流失强度界定标准仍以传统的基于坡度和土地利用方式(非耕地林草覆盖度、坡耕地等)的SL(190-96)标准为主,由于岩溶区水土流失除地表坡面流失外,还包括化学流失和垂直流失,因此,西南岩溶区迫切需要制定新的针对岩溶区的水土流失强度界定标准,以保证水土流失遥感解译结果在岩溶区的精度和适用性。此外,各部门关于各类遥感解译的方法及标准应逐步统一,一来避免很多重复性工作;二使各区遥感数据更具可比性。

4 结论

(1)本文WSLCI和KDI的权重值计算分别以我国西南岩溶区土壤侵蚀分级标准和国家林业局石漠化程度的界定标准为依据,分别取各土壤侵蚀强度的侵蚀模数均值和各级石漠化所对应的基岩裸露率均值来构造判断矩阵,运用层次分析法的计算原理,分别确定各水土流失强度的权重值和各级石漠化所对应的权重值。本文关于水土流失综合指数(WSLCI)和石漠化综合指数(KDI)的建立,旨在提供了一种简单实用的岩溶区水土流失强度和石漠化程度的综合评价方法,来分析与比较不同年份不同区域的水土流失强度及石漠化程度的动态变化,为岩溶区水土流失和石漠化综合评价提供可行性参考。

(2)从西南各省水土流失综合指数(WSLCI)的计算结果看,滇东岩溶区和贵州岩溶区的水土流失较广西岩溶区严重;从各岩溶区水土流失的动态变化看,各区的水土流失强度在总体上有减弱的趋势。1999年与1989年相比,西南岩溶区总体水土流失综合指数下降了1.16,其中,滇东岩溶区、贵州岩溶区、广西岩溶区的水土流失综合指数分别下降了0.52,1.89和0.61;2002年与1999年相比,西南岩溶区的水土流失综合指数变化较小。

(3)从西南各岩溶区石漠化综合指数(KDI)的计算结果看,滇东岩溶区石漠化程度最为严重;从各岩溶区石漠化动态变化看,各区石漠化综合指数均有不同程度的增加,1999年与1989年相比,西南岩溶区石漠化综合指数上升了1.18,其中,滇东岩溶区、贵州岩溶区和广西岩溶区的石漠化综合指数分别上升了0.46、1.49和1.30。

(4)西南各区水土流失强度在总体上有减弱的趋势,而石漠化程度均有上升的趋势,这主要与岩溶区水土流失强度与石漠化程度关系的复杂性和阶段性、西南岩溶石漠化区的水土流失的隐蔽性、岩溶区水土流失遥感解译结果存在误差有关。

[1]王恒松,熊康宁,刘云.喀斯特区地下水土流失机理研究[J].中国水土保持,2009(8):11-15.

[2]单洋天,于炳松,李朝晖,等.我国西南地区岩溶石漠化趋势及可持续发展研究[J].安徽农业科学,2009,37(2):753-754.

[3]黄刚,陈晓燕,倪九派.微型小区在石漠化地区水土流失监测中的应用[J].贵州农业科学,2009,37(1):106-108.

[4]李品荣,孟广涛,方向京.云南石漠化山地不同植被恢复模式下土壤地力变化和水土流失状况研究[J].水土保持学报,2008,22(6):35-39.

[5]周常萍,童立强,雷蓉.贵州省土地石漠化形成与发展机理研究[J].云南农业大学学报,2005,20(2):269-273.

[6]胡宝清,廖赤眉,严志强,等.基于RS和GIS喀斯特石漠化驱动机制分析:以广西都安瑶族自治县为例[J].山地学报,2004,22(5):583-590.

[7]单洋天.我国西南岩溶石漠化及其地质影响因素分析[J].中国岩溶,2006,25(2):163-167.

[8]李瑞玲,王世杰,周德全.贵州岩溶地区岩性与土地石漠化的相关分析[J].地理学报,2003,58(2):314-320.

[9]黄金国,李森,魏兴琥.粤北岩溶山区石漠化土地综合治理模式及实施途径:以英德、阳山、乳源、连州4县(市)为例[J].西北林学院学报2009,24(5):171-175.

[10]胡胜华,赵轶.浅谈贵州峰丛山地地区土地石漠化及其治理[J].中国水土保持,2005,27(2):18-19.

[11]李瑞玲,王世杰.喀斯特石漠化评价指标体系探讨[J].热带地理,2004,24(12):145-149.

[12]王德炉,朱守谦,黄宝龙.贵州喀斯特石漠化类型及程度评价[J].生态学报,2005,25(5):1057-1063.

[13]李阳兵,王世杰,程安云.区域石漠化评价方法研究:以盘县为例[J].地球与环境,2009,37(3):275-279.

[14]苏广实,胡宝清,梁铭忠,等.基于神经网络的喀斯特石漠化预警分析模型研究:以广西都安为例[J].地球与环境,2009,37(3):287-292.

[15]李玲,麦雄发.基于CA-ANN喀斯特石漠化时空格局的动态模拟和预测[J].广西师范学院学报:自然科学版,2009,26(1):84-89.

[16]吴良林,卢远,周兴.桂西北土地石漠化时空格局演化GIS分析[J].地球与环境,2009,37(3):280-286.

[17]张盼盼,胡远满,殷洁,等.1973年至2004年贵州喀斯特山区石漠化风险格局的变化:以普定后寨地下河流域中下游为例[J].资源科学,2009,31(9):1561-1567.

[18]曹建华,蒋忠诚,杨德生.我国西南岩溶区土壤侵蚀强度分级标准研究[J].中国水土保持科学,2008,6(6):1-7.

[19]曹建华,蒋忠诚,杨德生.中国西南岩溶区土壤允许流失量及防治对策[J].中国水土保持,2008(12):40-46.

[20]宋维峰.我国石漠化现状及其防治综述[J].中国水土保持科学,2007,5(5):102-106.