解读水陆画中的传统文化学意义

2011-02-09王国建

王国建

水陆画是我国古代寺院或私人举行水陆法会时悬挂的宗教画,是举办水陆法会不可缺少的圣物之一,其上绘有佛、道、儒三教的诸佛菩萨、各方神道、人间社会各色人物等。如果从文化学的角度讲,民间水陆画则是反映宗教民俗、历史文化形态的、非常生动系统的物质形态的文化研究对象。水陆画属于广义文化定义中的非意识形态物质遗存,但是,在其艺术形象背后蕴含着大量反映传统精神文化内涵的知识信息,是文化学研究的珍贵范本,如何正确解读它们、破解其中的文化密码,是提升民间水陆画在传统文化史中的地位之关键所在,从而有利于对其的研究和保护。本文旨在从三个角度解读水陆画中的文化学意义:关于水陆画中民俗文化的解读(物质文化)、关于水陆画中宗教观的解读(心理文化)与关于水陆画中封建政治制度的解读(制度文化)。

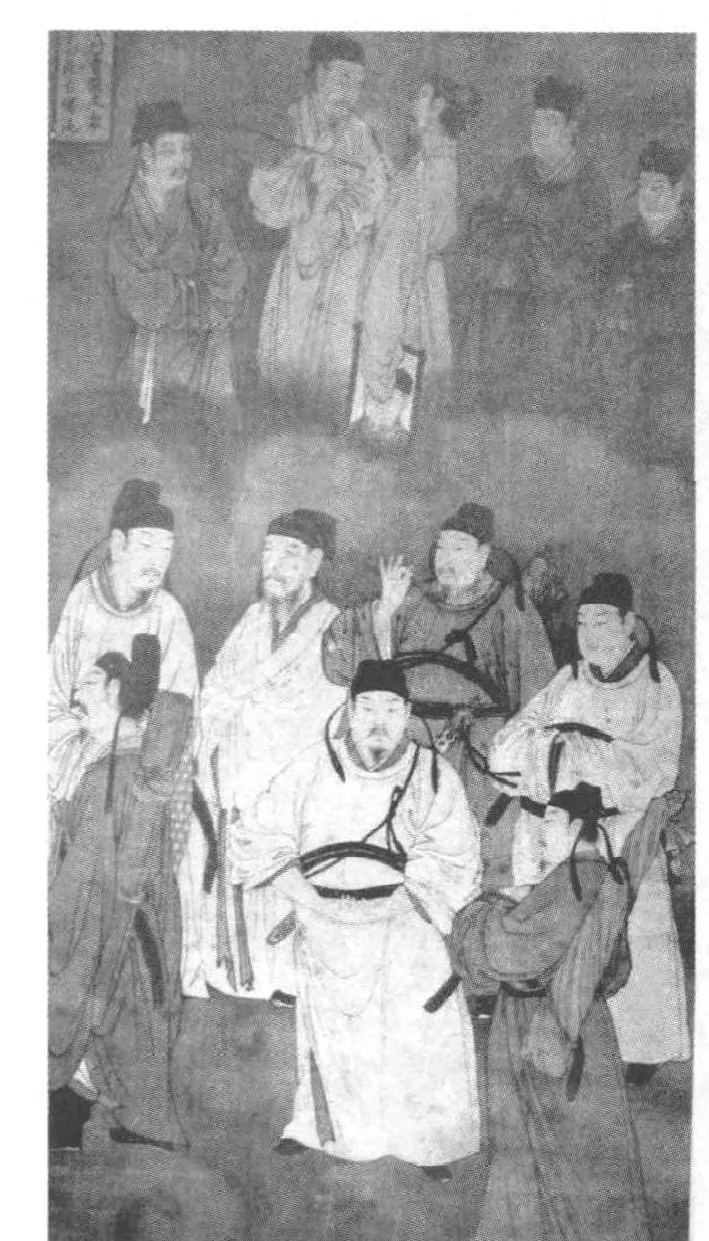

图1 明代往古儒流贤士丹青撰文众

图2 明代元君玉像

关于水陆画中民俗文化的解读

水陆画作为民间艺术形式中的一个重要分支,蕴含着很多民俗文化信息,解读其中的意义和内涵是研究中国传统文化的途径之一,也是文化学研究赖以借鉴的珍贵的物质形态的历史文化范本。水陆画的图像主要有三个来源,一为佛教文化艺术,二为道教文化艺术,三为古老的中国传统文化艺术、民间艺术以及社会生活。从各地现有保存的历代水陆画题材看,第三部分的图像是水陆法会的真正主题,即超度亡灵、拯救苦难,主要图像有孤魂冤鬼图、十八层地狱图等,这类图像表现了地狱生活的恐怖,并通过民间画工的画笔展现了现实生活中诸多疾苦与不幸。

民间水陆画往往反映的不是单一民族、单一文化,而是跨民族、跨地域、跨文化的写照,即跨文化交流的结合点。水陆画从物质形态角度上讲就是保留了这种异质文化交流的鲜活案例。《往古儒流贤士丹青撰文众》是山西右玉文博馆收藏的明代水陆画作品(图1),其作用为水陆道场悬挂之绘画,描绘的多是道场上超度的亡人形象。由于图中人物皆为世相,所以不能随心所欲地创造,其衣冠服饰风格仍遵循宋元时代道释人物画之特色,其人物面相特征则是当时绘画工匠取自现实生活所得,表情相当生动传神。整幅画面分为两层,下层七人中六人戴青巾垂脚蹼头,身穿圆领学士衣,有的身背瑶琴,有的肩挎宝剑,一位戴青色软巾的老者,蓄着胡须,面色凝重,若有所思,他们分别表现的是文人学士中的琴棋妙手和撰文作家之流;上层五个人物中最引人注目的是两位穿黄色长袍的长者,一位手持纨扇,一位手提相框,框内画一老人头像,分明是书画两艺人。全图人物衣着整洁,线条勾摹自然流畅,不仅是珍贵的明代世俗人物题材绘画,也是明代民俗文化的物质形态范本。水陆画《往古儒流贤士丹青撰文众》虽然属于广义文化定义中的非意识形态物质遗存,但是,在其艺术形象背后蕴含着大量反映传统精神文化内涵的知识信息,对于这些符号化的知识信息密码需要加以仔细甄别研究。

明代水陆画《往古儒流贤士丹青撰文众》所体现的历史精神文化内涵正是元代“文人画”的影响在元明两代逐渐增强的反应。水陆画尽管主要是由民间画工所画,但从时代特征的角度来说,元代由于蒙古族的统治,使汉族地主阶层之中开始盛行文人隐逸思想,“文人画”的出世逃避思想日渐流行,也会逐渐渗透影响到元明时期的民间水陆画工。因此只有“琴棋书画”妙手和文人学士的地位在市井文化中的影响日渐加深,才会使他们的形象出现在水陆画中。所以,作为物质文化遗存的水陆画常常隐含着非物质形态的精神文化内涵,它们有时通过服饰等物化的符号显现,更多的则以观念形态的方式隐藏在绘画形象的背后,需要进一步的发掘整理才能被认识到。

关于水陆画中宗教观的解读

宗教是关于超人间、超自然力量的一种社会意识(宗教观念),以及因此而对之表示信仰和崇拜的行为,是综合这种意识和行为并使之规范化、体制化的社会文化体系。关于超人间、超自然力量的宗教观念必然导致信仰者对这种力量的宗教体验,外在化为信仰和崇拜的宗教行为,最后规范化为宗教仪式和各种信仰体制。水陆画为唐朝以后“三教合一”大背景下形成的宗教人物画,在内容上反映了当时的社会思潮,及世俗化、民族化了的佛教文化,可以明显看到佛教从初入中国时单纯弘扬佛法,转化至唐以后融合了中国本土道教、儒教以及社会生活等图景的世俗化了的宗教文化。从水陆画的图像系统可以明确看到中华文化包容吸收的能量,图像的融合反映了宗教思想的融合,这点在元代永乐宫壁画中体现得比较突出。

元代的寺观壁画的发达程度远过于石窟壁画和墓室壁画,主要是佛教的密宗绘画艺术和道教的壁画艺术。由于统治者的个人兴趣和政治上的因素,元代提倡喇嘛教,寺院的密宗壁画也因此兴盛起来。元代的道教壁画风格承袭吴道子、武宗元一路的风格,并有所发展和推广。除了民间画工的描绘,文人士大夫也偶有创作,一些大画家也都在寺院中画过壁画。元代以后,佛教和道教在壁画及水陆画的表现上已经不再有明确区分,这点在永乐宫壁画中体现得较明确。象永乐宫壁画这样儒道释三教合流的壁画艺术高峰,既保存了前代的优秀传统,又在某些方面有所发展,形成了时代风格特征,不仅丰富了中国壁画创作和经验积累,也影响了后世宗教壁画,从明清寺观壁画和水陆道场壁画中都可以看到永乐宫壁画的影子。

《元君玉像》为明代传世至今的保存较为完好的水陆画作品(图2),图中描绘的元君为道教中的女神仙,或称为天后、娘娘等。她头戴金翠玉步摇凤冠,耳穿金环,穿绣花描金且雅洁的天衣,披帛绕身,双手捧一翠琬圭,端坐于描有泥金花纹的神椅上,神情静穆。从《元君玉像》的表现风格、线描特点及描金手法上依然能看出其受元代壁画人物风格影响的痕迹,也能感受到宗教与世俗文化之间交融兼并之间的关联,如儒道释合流。对水陆画中宗教绘画形象的比较研究,不但可以作为美术史风格图像学的补充资料,还可以揭示宗教现象的本质,及其产生和发展的规律,诸如宗教的起源、文化构成、社会结构(如宗教组织、团体和机构),宗教的理论构成(如宗教中的神话、教义、学说),以及宗教心理的实践模式(如宗教礼拜、祈祷、献祭等仪式)。以便从宗教形象中解读出精神性的共同的、本质的东西,如神灵观念、虔敬心理、信仰行为、神圣结社等,从而为人类认知心理学构筑一种新的学科规范,并最终建立起独立的、自成体系的社会科学学科。

关于水陆画关羽像所反映的忠义观的解读

从文化学的角度来说,关羽崇拜是封建忠君思想与民间文化交融的典范,是封建政治制度下的特殊产物。它是来自封建君主阶层的现实需求与民间忠义思想传统相融会,并通过对关羽崇拜的形式来加以诠释、消化、吸收的结果。对于关羽的崇拜说明封建制度中忠义礼教思想的重要性,这种思想既符合封建统治者稳定政权的目的,也为民间大众所广为接受,如此广泛的一致性,加上元末以后《三国演义》的流行,使关公的形象地位在此后、特别是明清时期不断提高,乃至成为水陆法会中最为常见的题材之一。但是,在宋代之前,关羽在官方文献中的地位并不十分突出。在官方崇拜中,关羽最初是作为武庙的配享者出现的,始于唐代建中三年(782),首次成为武成王庙的把位配享者之一。到了宋代,经过了近百年战乱、重新建立的统一的王朝,最高统治者在价值观、统治方法与统治风格上都与隋、唐有了很大的不同。这是一个重实利的世俗时期,对于意识形态往往采取实用主义的态度。结果是将汉代的班超、唐代的秦叔宝等二十三员战功显赫的武将晋升到两廊接受配享,关羽、张飞等二十二人被黜(见《续资治通鉴》卷3)。

到了北宋中叶,这种情况发生了变化,关羽不仅恢复了原有的地位、而且还有所提高。造成这种状态的原因很多(佛道两教的推动起了重要作用),其中通俗文艺的兴起对社会潮流和意识的影响,是一个不能忽视的原因。特别是在佛教、道教将关羽纳入自身神系的影响下,朝廷才开始注意到关羽,并予以就封。南宋和元代关羽崇拜在官方典籍中地位有所提高。但关羽忠义形象的最终确立,是明清时期随着《三国演义》的流行,关羽在官方和民间信仰中的地位越来越高,并获得封号。可见,关羽在民间的正面形象始于封建社会中叶以后,受小说和评话的影响较大,在官方记载上,关羽逐渐获得较高地位也是宋元以后的事情,而其获封为帝,则到了明代末期,就封武圣,更在清代以后。因为伴随着王朝的衰落,封建统治者对于危机的认识越发深刻,提高关羽的地位便是宣传忠君思想、提倡封建忠义观的表现,以此达到挽救危难的目的。(图3)

可见,宋元以后,关羽逐渐成为全民(主要是汉族和后来的满族、蒙族)崇拜的对象,满清统治者更是热衷提倡,视为本民族的保护神。《道咸以来朝野杂记》记载:“满州人家所供神板(在正室西墙高悬)。相传所供之神为关帝、马神、观音大士三神。”甚至皇宫之中都有“关老爷”的位置,受到最高的礼遇。不过,受到封建社会广泛认同的关羽崇拜始终没有摆脱民间的性质。这反映在水陆绘画题材中对关羽像的不断描绘中。“崇拜关羽”是民间英雄崇拜的一部分。它是人们的一种心理需求,只是,这种受评话等民间艺术影响下形成的“关羽崇拜”及忠义思想后来逐渐被封建统治者所利用了。

但是,不管如何,水陆画关羽像、关羽壁画、雕像及民间其他类型的艺术形式中对关羽的描述说明关羽崇拜供奉在明清以后已经形成一种文化现象,并主要是通过两条途径对中国传统文化产生重大影响:一是来自官方的影响,即通过不断提高关羽的封号和地位,宣扬封建忠君思想;二是来自民间的影响,即通过水陆画等民间艺术表现形式阐释关羽的忠义品格。两者交相呼应,最终形成广泛而深刻的影响,这种重大影响的集中表现是从内容和形式上为中国传统文化带来了新的文体、新的内涵、新的意境,其余绪直至今天。

民间水陆画是古代遗存至今的图像形式的物质文化遗产,换一个角度讲,则是记录大量历代历史文化思想的视觉文献资料宝库,其中蕴涵着从物质文化到精神文化各层次的文化学研究价值,如何在妥善保护的基础上合理利用它们、正确解读它们、提升其在文化史上的地位是当前学术界的一项新课题。

1. 张岱年:《文化传统与民族精神》,《学术月刊》1986年第12期。

2. 庞朴:《中国文化的人文精神》,《光明日报》1986年1月6日。

3. 吕大吉:《宗教学通论新编》上册,北京中国社会科学出版社1998年。

4. 金维诺、罗世平:《中国宗教美术史》,江西美术出版社1995年。