后现代乡愁:《钢的琴》的情感结构和叙事策略

2011-02-08杨击

杨 击

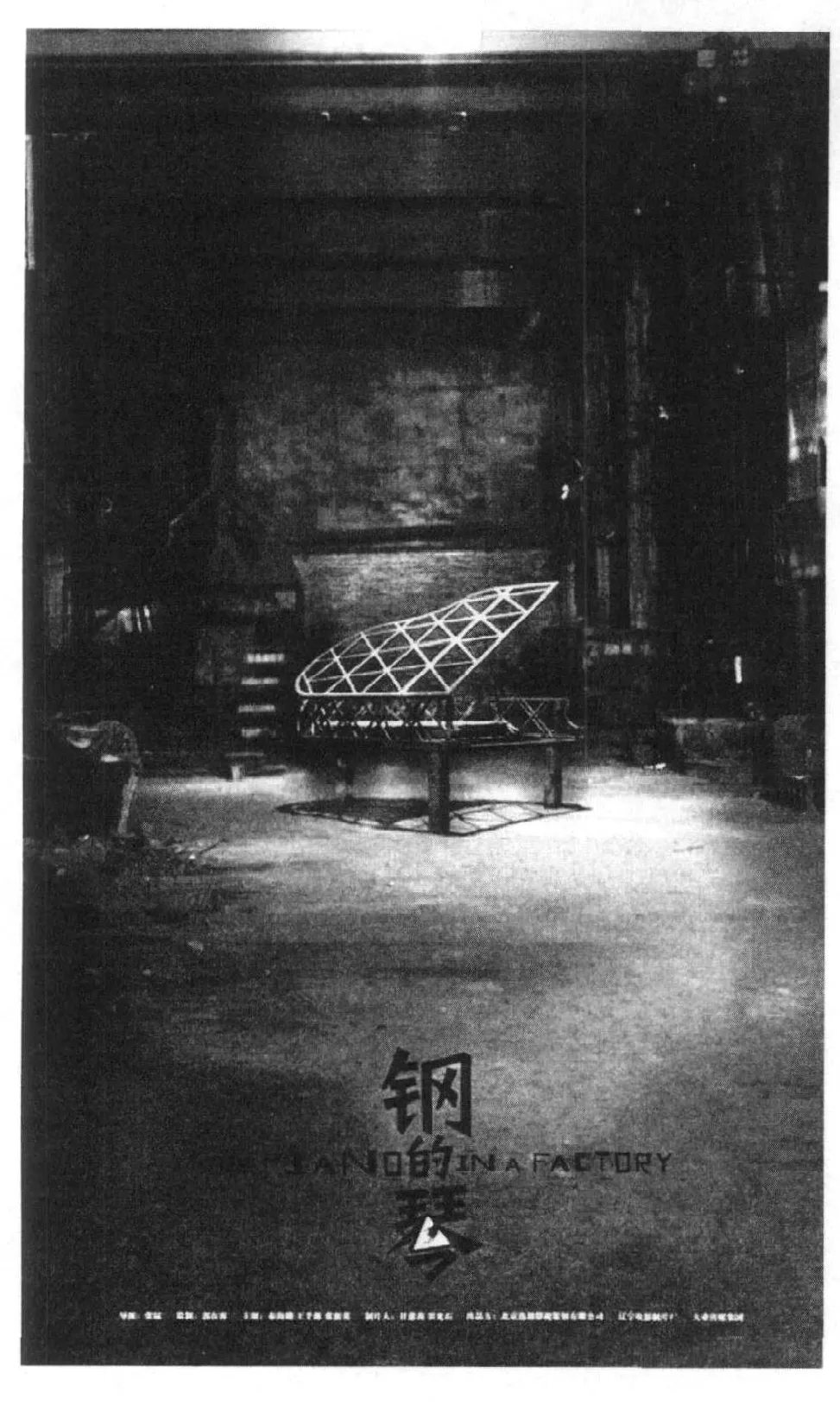

一个难以达成却又戮力而为的目标,一出充溢着后现代乡愁的喜剧,一部将舞台小品、爱情故事以及流行音乐大串烧拼合而成的影片,《钢的琴》把一个老套的叙事母题(一帮好斗的乌合之众联合起来为了一桩不可能的事业)放置在中国东北大约1990年代的一个废弃凋敝的钢铁之都之中展开,一帮自身难保、时运不济的“狐朋狗友”,为了帮助业余音乐家陈桂林获得一架钢琴以取得女儿小元的监护权,凑钱不够,偷钢琴未遂,最后决定发挥自己钢厂工人的手艺,利用废弃钢厂留下的场地、车间和材料,做一架字面意义上的钢的琴。

《钢的琴》用舞台场景拍摄法以及绝对对称的构图制造风格化的视觉奇观,外加频率极高的MV式的小品桥段,以及评论性的非叙事场景,使影片看起来不像是一部叙事紧密、人物性格丰满的情节剧,更多地像是早期电影那种供杂耍场放映的诉诸震惊眩目的奇观大集合。为了服务于这种形式感和喜剧效应,影片情节推进非常不卖力。张猛使用废城场景或者说制造布景的能力确实令人慨叹。那对懒得修葺的看起来像是车站挡雨棚模样的东西居然出落得跟波音767的羽翼一般,陈桂林和小菊就在这对羽翼底下用玩世不恭的语气谈论着离婚的方式和条件。争夺小元的抚养权一开始就作为一个叙事焦点甩给观众了。之后的45分钟内,情节推进非常缓慢,小元只认钢琴不认人,谁给钢琴就跟谁。陈桂林先是试图从他那帮不济事的朋友甚至自己的姐姐、姐夫处借钱,之后又撺掇大家伙月黑风高去偷小元练琴的学校的那口钢琴,实在没辙了,就造一架钢琴呗!情节如此松散地推进,倒是给了胖头麻将场偷牌败露后被围追堵截、抚着半匹冷冻猪男女声合唱着《心恋》、摇摇摆摆挺进学校偷钢琴,以及陈桂林向钢琴培训班老师献媚耍贫嘴、跟王抗美分辨“离异”和“丧偶”等等段落大把的时间和空间。105分钟长的影片最后的60分钟都是围绕着做钢琴展开的,虽然进入到这个叙事有一点晚,还是让人不免想到基顿(Buster Keaton)努力对付火车机头是如何成为整个《将军号》(The General)(1927)叙事发展的推动力和线索的。张猛却未有对造钢琴这个非常出彩的叙事动力抱有足够的忠诚度,也许他想要提醒观众,他的影片不但是喜剧,还有一场非常严肃的爱情。仔细掐算,陈桂林跟淑娴之间的感情戏还是相当细腻和充足的。最后,陈桂林似乎是因为淑娴的出轨而决定放弃钢琴制造,这种情节和人物发展瓦解了之前造就的两个情节支点,为了孩子,为了哥们义气。也许这本来就是期待情节剧的观众的一厢情愿,毕竟这不是一个深沉的爱情故事,也不是一部严重的伦理剧,从一开始就是一部不断提供笑点的喜剧片。

喜剧所要求的动作感和张猛从一开始就伸张的风格化奇观本身,比情节发展和人物塑造要重要得多。以厂区铁路为背景的对安昌业等一干小混混的围追堵截,季哥在伪军一样的警察面前的大义凛然和从容不迫,以及陈桂林雪夜聚光灯底下的钢琴秀等非叙境场景,都要比情节发展来得更重要。而当桂林和小菊为了小元出生时是六斤四两八还是六斤四两六争得不可开交的时候,陈桂林的所有生活目标都已经不重要了,就像汪工试图保存那两支烟囱的努力本来就像是一个玩笑。大概是出于小品写作的惯性,张猛影片中的人物大都是漫画式的,即便是陈桂林这个主角中的主角,同样是缺乏心理结构的扁平式人物,张猛的这种诉求一开始就把影片和情节剧区分开来了。

这种游离于叙事缜密和耸人耳目的景观之间的风格,不期然给影片添加了一种富有间离色彩的审美趣味,而大型国有企业改革给成千上万个体生活所带来的痛苦和不便,在一个又一个的日常生活审美化场景中得到消解、缓和甚至(伪)升华。葬礼中《三套车》急转直下《步步高》,烟囱的定向爆破像国庆焰火一样被观看,被篡改的毛泽东诗词解说着新郎新娘走上筒子楼红地毯,最后钢的琴梦幻般地出现在废弃钢厂的废弃的行车上,淑娴们华丽艳俗的斗牛士舞以及桂林小乐队咬牙切齿地演奏为其庆生……陈桂林对女儿抚养权争夺的放弃,胖头放过不负责任让自己女儿怀上孕的安昌业,淑娴出轨王抗美再度回到陈桂林的怀抱,汪工激情演说终究未能保住两支烟囱的存在,季哥做完他的钢琴模型从容进局子,好像所有的一切都可以在一架人手所造能够发出声音的钢的琴当中得到缓解。利用手头现成物什制作东西(bricolage),不仅是新中国革命精神和国家政策的真实写照,同样也是改革开放以来跟不上时代的人群的唯一一种生存可能。值得庆幸的是,在经济全球化、文化全球化之下,这种利用手头现成物什制作东西的拼合风格,也成了中国电影人可以诉诸的美学手段,并且能够顺应艺术影院和国际电影节的口味需要,这对中国电影来说多少也是一种安慰。影片中有一个场景不得不让人想起中国电影生产的当下情境。当陈桂林终于说服钢厂里的一班朋友跟他一起制造一架钢琴的时候,表决心的仪式是当代中国人仅次于吃饭喝酒的最常见的聚集方式——卡拉OK,陈桂林、王抗美、胖头、快手、屠夫、季哥还有技术总监,以及传说中因为暗恋俄国姑娘终身未娶的汪工,载歌载舞,在张猛的典型标准台口摄影画幅内高歌一曲《怀念战友》,影片在此互文新中国电影业辉煌时期的辉煌之作《冰山上的来客》(长春电影制片厂,1963)。张猛或许是下意识地向他的前辈们致敬,无论如何也令人想起如今长影的状况以及张猛自己在拍摄《钢的琴》时候的资金短缺和停顿,而秦海璐真的像电影中义无反顾地给陈桂林借钱一样,在关键时刻补上了《钢的琴》的资金缺口。

《钢的琴》实在使人想起电影史上诸多著名场景或者桥段:陈桂林追逐王抗美,胖头利用管道和塔楼逃避三个女人的追逐像极了巴斯特·基顿的戏码;厂区老百姓围观两支烟囱被炸具有大场景的潜质,可以向安东尼奥尼《夜》(La Notte)(1961)里面莉迪亚观看年轻人向天空发射火箭的场景靠拢;摩托车队出发替胖头女儿寻仇一段场景,颇有布努埃尔《资产阶级的审慎魅力》(The Discreet Charm of the Bourgeoisie)(1972)中男男女女无所事事地走在城外公路上的腔调;影片中对钢城废都的一些慢摇乍一看有贾樟柯《公共场所》(2001)打量大同煤城废都的模样……但是终究过于混杂,耳熟能详过目即忘,具有很强的消遣和医治功能。

不能否认,从某种意义上,《钢的琴》也是对新中国大型重工业乌托邦社区建设的一曲挽歌。从五十年代的《山楂树》到俄国新近的流行巨星Lube的Orlyata,一直到德国的17 Hippies乐队的歌曲,真

真假假的俄国或者东欧乡土音乐是《钢的琴》背景音乐的底色,老大哥和中国人的友情、钢铁现代性本身的宏伟以及旧有国企的霸气、社会主义的憧憬等等都在陈桂林的眼神和琴声中留下过印痕。这一切甚至可以是新中国成长起来的中国人的共同的乡愁。然而在《钢的琴》中所表达的,至多是一种后现代乡愁,它的一个显著特征就是挥之即去,即便如此,终究是乡愁。这种乡愁虽然也是以家园的摧毁为代价,以灵韵的失丧为特征,却非但不是为了要回到过去(修复性的),也不是要反思过往(自反性的),仅仅是为了自我消解和消费(仪式性的,一过性的,医治性的),乡愁的即刻仪式化并转化为某种使用价值,可以说是后现代乡愁的基本特征。所以,张猛影片中的全景式慢摇,不是对现实场景的忠实呈现,不具备沉思和沉溺的可能性,而是某种形式化和快餐化的装饰性场景。就像《钢的琴》轻而易举地将改革留下的钢都遗迹、赵本山小品的故事架构和台词风格、考究而意图显露的风格化摄影、港台俄的流行音乐和17Hippies的音乐加美国乡村风格的音乐,并非有机但是趣味横生地联合在一起一样,中国人当下的生活就是这样一种杂糅和拼接的绝好写照。这种拼接和杂糅,一方面是对上世纪50年代中国的轻描淡写的怀念,一方面又是对80年代改革开放的后果的一种和解,同时又加入全球化的一种话语姿态和审美姿态。