国外知识视角下的购并研究回顾与展望

2011-01-30程兆谦

程兆谦

(浙江工商大学工商管理学院,浙江杭州310018)

一、引 言

西方学者对购并绩效影响因素的探索已经进行了半个多世纪,绝大多数学者关注的是交易特征(溢价)、战略特征(业务相关性)、组织特征(文化差异)等购并相关特征对购并绩效的影响,但是,研究结论很不乐观[1]。于是,一些学者便另辟蹊径,把注意力聚焦于购并企业身上,探讨购并企业能否通过经验(包括购并经验或其他经验)学习来培育和发展购并能力以提升购并绩效,旨在解释一些企业在购并方面比其他企业更加成功(而不是一些购并交易比其他购并交易更加成功)的原因,这样就逐渐形成了购并研究的知识视角①。知识视角是近些年来西方购并研究发展迅速的一个分支,但国内还很少有人予以关注,从事这方面研究的人就更少②。本文希望通过对国外相关研究文献的梳理和述评,能引起国内学者对基于知识视角的购并研究的关注,并结合我国企业购并实践开展相关研究。

知识视角下的购并研究往往基于这样的假设:购并绩效取决于购并企业的购并能力[2]。可见,其基本假设与企业资源观、企业知识观和企业能力观的基本假设(即企业的竞争优势来自于其有价值、稀缺、难以模仿、不可替代的资源、知识或能力[3])是一脉相承的。因此,知识视角下的购并研究可被看作是知识视角在购并这个特定领域的应用研究。一些企业如 GE、思科、库珀、热电等[2,4,5]通过购并实现了快速、健康的成长,被认为拥有很强的购并能力。

到目前为止,知识视角下的购并研究主要围绕“购并经验与购并绩效的关系”和“企业如何进行购并经验学习”两个方面展开,而没有直接去考察购并能力问题。究其原因,主要有二:一是能力是一个非常复杂的概念,目前关于购并能力问题还存在很多争议和模糊不清的地方,直接研究购并能力难度较大;二是有关行为学习理论和组织学习的研究表明,无论在个体层面还是组织层面,经验学习都是最重要的能力培养方式之一,因此,知识视角下的购并研究从购并经验入手也是顺理成章的事。

基于知识视角的购并研究在过去的三十年里获得了快速的发展,大致经历了20世纪80年代~90年代末以及1999年至今两个阶段。在前一阶段,学者们大多运用学习曲线模型来探讨购并经验与购并绩效之间的关系,并且想当然地认为企业可以通过“干中学”来积累购并经验,并培育自己的购并能力;而在后一阶段,权变模型成了主流的认知模型,研究者们普遍认为购并经验质量对学习效果的影响要大于购并经验的数量,必须进行刻意学习(deliberate learning)才能培育和发展购并能力和整合能力。

下文围绕“购并经验与购并绩效的关系”与“企业如何进行购并经验学习”这两个主题来重点评介近三十年来的主要研究成果,并分析它们的演进路径与相互关系。此外,另有一些学者对其他经验(主要是联盟经验)对购并绩效的影响进行了卓有成效的研究,其结论对于购并经验对购并绩效的影响研究颇有可参照之处,因此在下一节中一并予以介绍。

二、购并经验与购并绩效关系研究

关于购并经验与购并绩效的关系,现有相关研究表达了三种不同的观点,而且各自都有相应的实证支持:一是两者正相关,即购并经验有助于提升购并绩效[6,7];二是两者不相关[8,9];三是两者呈线性U形关系[10,11]。第一种观点在早期的研究(1980年代初~1990年代末)中占据主流地位,学习曲线是其理论基础;第三种观点的理论基础是行为学习理论;第二种观点虽然也有一些实证支持,但仅局限于银行购并单一类型,并且缺乏明确的理论基础,因此影响较小。下文主要围绕第一、三种观点展开。

1.学习曲线模型及其面临的挑战。Lubatkin(1983)是最早注意购并经验价值的学者。在综合评估了金融、产业组织、战略管理等三个领域的购并研究之后,Lubatkin指出很多购并之所以没有实现其潜在的协同效应,主要是因为购并企业无法解决购并后的管理问题。于是,他推测如果企业能够积累丰富的购并经验,那么就能学会购并管理,并且提高购并绩效。[12]这一推测可以概括为“购并经验与购并绩效正相关”假设,它不仅合乎常理,而且也有理论基础。早有学者发现了在产品制造场合有学习曲线存在:随着经验的积累(用时间或任务重复次数来衡量),生产速度越来越快,成本越来越低。因此,“购并经验与购并绩效正相关”假设可以看作是学习曲线应用于购并研究领域的产物。[10]此后,有越来越多的学者按照这个思路开展购并研究,从而使得购并经验成为解释购并绩效差异的一个重要变量。[9]

早期的相关研究为“购并经验与购并绩效正相关”假设提供了一些支持性证据。Hitt等(1993)[6]调查了12家成功的购并企业,结果发现购并经验有助于企业通过重组购并双方的资产来获得更大的协同效应,更快、更有效地实现整合。B ruton等(1994)的研究也表明,购并企业以往在购并陷入困境的企业的过程中积累的经验会对当前类似购并的绩效产生正面影响。[7]但如前所述,后续的相关研究都否定了购并经验与购并绩效之间存在正相关关系的假设。例如,Zollo及其合作者的两项相关研究[8,9]基本上都得出了两者不相关的结论。Haleblian和Finkelstein(1999)的研究[10]不仅证明购并经验与购并绩效呈U形关系,更重要的是从理论上给予学习曲线模型“致命的一击”,并且提出了理论逻辑更严密、更有说服力的权变模型取而代之。

由此,我们可以认为“购并经验与购并绩效正相关”的假设基本上不能成立,两者之间的关系不能简单地用学习曲线模型来概括。其实,这也是完全可以理解的。学习曲线是在个体层面存在的现象,而购并是组织层面的事,两者相差巨大:与个体的手工操作相比,购并在内容上要复杂得多(复杂性高),而且相互差异很大(异质性高)、发生频率低。这“两高一低”的特点导致企业在购并方面的经验学习面临严重的因果模糊性(causal ambiguity)。[13,14]不过,如果企业的购并类型比较单一,目标相似,那么,学习曲线效应还是可能存在的(后文有相关论述)。

2.权变模型。Haleblian和Finkelstein(1999)对前人研究中隐含的“经验总是好的”假设提出了质疑,第一次从理论上阐明了“经验也可能是坏的”,并且以权变观取代了学习曲线,从而把关于购并经验与购并绩效关系的认识提升到了一个新的理论高度。可以说,Haleblian和Finkelstein(1999)的这项研究[10]具有里程碑意义,对于终结知识视角下的购并研究的第一阶段、使知识视角下的购并研究进入“百花齐放”的第二阶段起到了关键的作用。

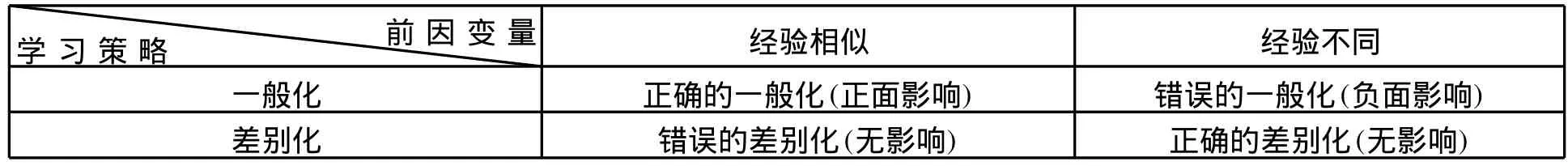

基于行为学习理论,Haleblian和 Finkelstein(1999)[10]提出了一个购并经验与绩效的权变模型。根据这个模型,购并经验对购并绩效可能产生正面影响,也可能产生负面影响,关键取决于以下两个因素:一是当前购并与以往购并的相似性,二是企业运用购并经验的策略,包括一般化(generalization)和差别化(discrimination)两种策略(参见表1)。

表1 经验运用结果比较

错误的一般化,或称经验转移负效应,是 Haleblian和Finkelstein(1999)的理论核心,也是他们认为企业最容易犯的错误和可能犯的最严重错误。他们认为,只有当企业积累了足够丰富的购并经验,从“新手”变为“专家”以后,才能准确地识别当前购并与以往购并的异同,从而避免犯这种错误。因此,他们据此提出了购并经验与购并绩效呈U形关系的假设,实证结果也支持了这个假设③。他们的另一个重要结论是:当前购并的目标企业与以往目标企业越相似,购并绩效就越好。

Haleblian和Finkelstein(1999)的理论模型与实证结果很有启示意义。首先,购并经验与购并绩效之间的U形关系是一个非常值得关注的发现,促使我们去关注这种关系背后的学习过程,而不再停留在购并经验的数量上。其次,他们的第二个结论告诉我们情境因素的重要性,并且引导我们努力发掘更多的情境因素。

3.情境因素:目标企业的相似性。购并目标的相似性是目前基于知识视角的购并研究最为关注的影响购并经验与购并绩效关系的情境因素。尽管在总体上购并经验不能很好地预测购并绩效,但如果限定购并类型,而且当前的购并目标企业与以往的购并目标企业比较相似,那么,购并经验就比较容易产生正面影响。Haleblian和Finkelstein(1999)的两个主要结论就是很好的证明。此外,Finkelstein和Haleblian(2002)[15]研究发现,企业的第二次购并绩效有可能(因为错误的一般化)不如第一次绩效好。但是,如果两次购并的目标企业属于同一个行业,那么,绩效差距就会缩小。这说明,即使在经验被误用的情况下,目标企业相似也能减弱误用经验所导致的负面影响。

需要说明的是,购并目标企业的相似性并不局限于所属行业的同一性,也可以是同属于某种特定类型的目标企业。Bruton等(1994)关于购并困境企业的研究表明,如果企业以往有过购并困境企业的经历,并且积累了这方面的经验,那么再进行此类购并,就能取得比较好的绩效;如果同时又是相关购并(即目标企业属于同一行业),那么就能取得更好的购并绩效。此外,购并目标相似性还可以指购并同一个国家、地区、文化的目标企业,这样的购并经验往往会对跨国购并绩效产生正面影响。Lee和Caves (1998)的研究[16]表明,企业的跨国购并经验有助于缩小当前跨国购并的利润波动幅度,如果前后不同的购并交易发生在同一国家或地区,那么,经验效应就更加明显。

4.其他经验学习。企业还可以通过基于战略联盟的经验学习来提高自己的购并管理水平,这种经验发挥作用的方式与购并经验非常类似。首先,以往的战略联盟经验与当前的购并越接近,就越有可能对当前购并的绩效产生显著的正面影响。Zollo和Reuer(2000)[17]发现,购并整合程度越低(即战略联盟越相似),战略联盟方面的经验就越有助于购并企业对目标企业进行管理整合。其次,联盟经验与购并绩效之间也存在线性U形关系。Po rrini(2004)[18]研究发现,企业可以通过缔结战略联盟来积累较为丰富的与合作伙伴交换、整合资源的经验。她的实证结果表明,美国企业国内购并的绩效(股票市场非正常累积收益)与它们之前积累的战略联盟经验呈U形关系。

购并与战略联盟是两种非常奇妙的现象,研究者们经常把它们联系在一起,因为从知识视角看,它们都涉及跨组织知识流动、资源重组和合作。正如前面列举的相关研究所证明的那样,两者之间自然存在经验“溢出”效应。这方面的研究大有潜力可挖,重点在于发掘影响跨界溢出效应的调节变量、中间变量等。此外,其他经验对购并绩效的影响也值得关注,如跨国经营经验对于跨国购并的影响。

三、购并经验学习影响因素研究

既然Haleblian和Finkelstein(1999)已经雄辩地证明企业无法简单地通过积累经验来提升购并绩效,那么就有必要进一步对购并经验的学习过程、学习机制等进行深入的研究。下面对国外学者关于学习源泉(购并经验)、学习机制和学习心态的研究成果进行评介。

1.学习源泉。最初,学者们主要用购并数量来衡量购并经验,很少考虑购并经验本身的性质。Hayward(2002)[12]率先认识到购并经验的质量影响企业经验学习效果的作用要大于数量,并且通过理论与实证研究发现,购并经验的性质、对既往购并绩效的评价和购并时间间隔与购并绩效之间呈U形关系。具体来说,当前购并能取得最好的绩效,如果既往购并具有如下特征:(1)与当前的购并既不完全相似,又不完全不同;(2)曾经遭受过一些小挫折;(3)距离当前购并的时间既不是太长又不是太短(最佳时间约为220天,因购并规模、复杂性而略有差异)。这些特征可帮助企业总结一些购并经验学习的规律。首先,只有当既往购并既不完全相似,又不完全不同时,企业才能从中学到购并的通用技能和专用技能,从而管理好当前购并。其次,与购并很成功或很失败相比,企业更愿意在购并遭受小挫折时进行学习。最后,只有当前购并与上次购并的间隔时间既不太长又不太短时,企业才有充分的时间进行学习,又不会遗忘。

总而言之,Hayward(2002)的研究表明,购并经验作为学习的源泉,只有具备了不同的特征,才会产生不同的学习效果。而且,只有当购并经验具备了某些特征以后,企业才可能取得最好的学习效果。这些特征涉及学习对象(适中的购并相似性)、学习心态(较小的挫折)、学习时间(间隔时间既不能太长又不能太短)等。Hayward(2002)的研究为后续相关研究指明了许多深入研究的线索。

这里特别要谈谈经验的性质,即经验相似性(指经验内部相似性,而不是前文提到的目标企业相似性)。关于购并经验相似性对于企业培育和发展购并能力会产生什么影响的问题,Haleblian和Finkelstein(1999)曾经很笼统地指出,随着经验的积累,企业会由购并新手变为购并专家,但没有深入分析企业的成长过程。而Hayward(2002)把购并能力区分为专用技能和通用技能,并且认为专用技能产生于重复完成相似任务的过程,而通用技能则源自于各方面的历练,因此,企业要成为真正的购并专家,就必须既积累相似的经验又经历不同的历练。

那么,企业如何对相似的经验和不同的经验进行综合呢?顺其自然和刻意综合的学习效果哪种更好呢?Schijven和Barkema(2007)对这两个颇具实际意义的问题进行了专门的研究。首先,他们解答了到底是同质性经验还是异质性经验更有利于学习这个基本的问题。他们研究发现这两种经验各有优点和缺点:同质性经验有助于识别因果关系,但因果关系的一般性或普适性是有限的;而异质性经验则有助于提升所识别因果关系的普适性,但不同事件间存在较大的差异,故很难归纳因果关系的一般性。不过,同质性经验与异质性经验之间有很强的互补性,企业应该整合利用这两种经验。于是,Schijven和Barkema(2007)[19]根据认知心理学的转移效应理论(transfer effect theory)提出并验证了一个购并能力发展两阶段模型。首先是训练阶段(training stage),在这个阶段,企业应该专注于自身核心业务范围内类型单一的购并活动,探索购并活动的规律,总结成功的经验和失败的教训,以培育专用性购并技能。其次是一般化推广阶段(generalization stage),在这一阶段,企业通过检验和修正在培训阶段积累的购并经验,最终把前一阶段培育起来的购并能力拓展为适用性更广的购并能力(通用技能)。Schijven和Barkema还特别指出,企业必须立足于第一阶段培育的专用性技能,才能充分利用异质性经验,发展通用性购并技能。对于有意在购并领域一展身手的企业来说,他们俩的这项研究具有十分重要的指导意义。企业必须循序渐进地进行购并实践,科学地利用不同性质的经验,才能掌握通用性购并技能。

2.学习机制。早期的购并经验学习研究只关注学习源泉,而忽略了学习机制和学习方式问题,想当然地认为企业可以通过积累经验自动地进行学习,即“干中学”。Zollo和他的合作者注意到了早期相关研究所存在的问题,因而对购并经验学习机制问题进行了系列研究[8,9,15]。他们的系列研究大大加深了我们对购并经验学习机制的理解。在他们的系列研究中,有两点是一以贯之的:一是特别关注购并后整合,探讨企业如何通过经验学习来培育自己的整合能力。二是特别关注知识编码这种学习方式。知识编码是组织进行刻意学习的一种重要方式,是把隐性知识显性化的过程,有助于知识的储存和传播。

1)知识编码对购并绩效的影响。有学者[2,4]研究发现那些购并绩效卓越的企业(如美国的 GE、思科、Intel)都投入了很多资源用于知识编码,因而形成了专用性很强的购并与整合程序和工具。以 GE Capital为例,该公司在长达十多年的时间里,投入了大量的人力、物力来总结自己的购并经验,最终开发出了Path-finder模型与一整套配套工具。[4]

Zollo及其合作者以银行业购并为样本对知识编码与购并绩效的关系进行了检验,几乎都得出了肯定的结论[8,9,15]。Zollo和Singh(2004)对美国银行业1985~1997年间发生的228项购并交易进行了实证研究,结果发现知识编码(用购并与整合工具的数量来衡量)对购并绩效产生显著的正面影响。Zollo和Leshchinskii(2004)研究了47家美国银行在1964~1996间完成的579次购并交易,也得出了相同的结论。这些研究的意义在于告诉我们:企业要想培育整合能力,就必须投入资金、时间和精力进行刻意学习。不过,他们的研究也存在明显的不足,那就是样本单一,都取自于银行业,因而影响了研究结论的普适性。

2)知识编码影响购并绩效的作用机理。关于知识编码影响购并绩效的作用机理的一般解释是,知识编码有助于企业解决购并整合过程的因果模糊性问题,了解整合决策、行动与绩效之间的关系,进而做“正确的事”。[8]Zollo和Singh(2004)认为,购并交易的整合程度越高,就越要求购并企业做出正确的决策,知识编码对于购并绩效的影响也就越大。他们的实证研究也证明了整合程度对知识编码正面影响购并绩效的调节作用。

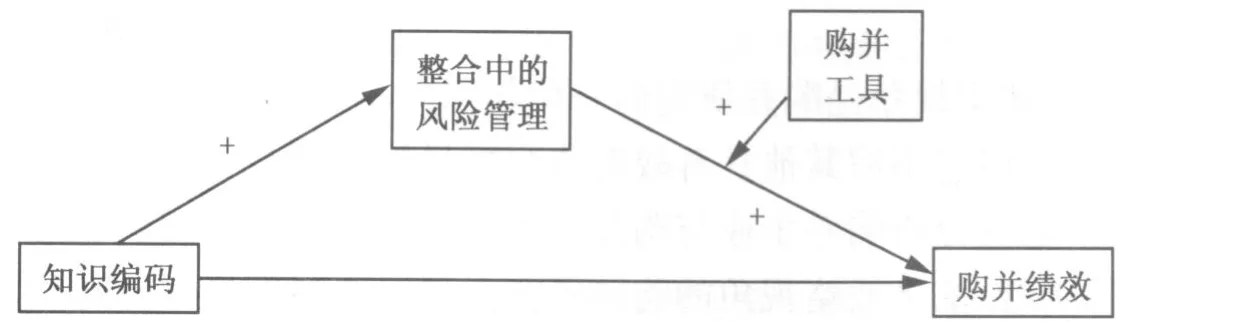

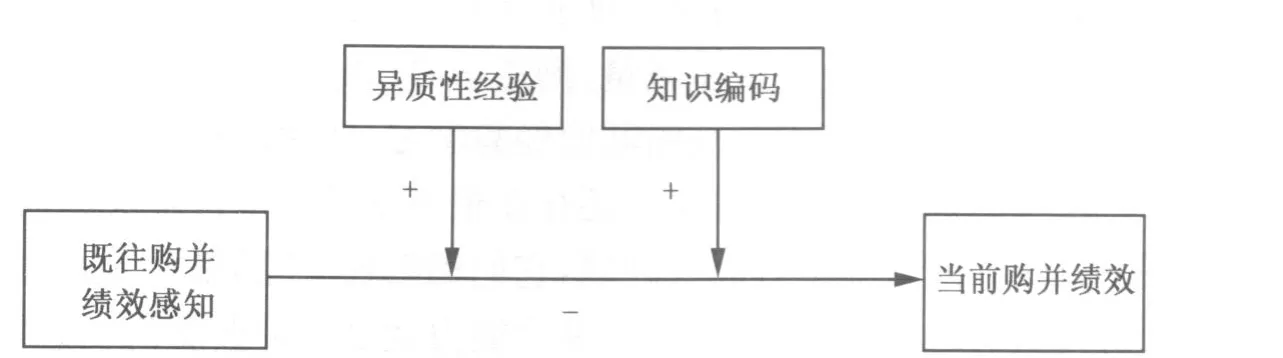

然而,Heimeriks和Schijven(2009)[20]却给出了另一种解释。他们认为,鉴于购并交易之间存在巨大的差异,知识编码很难帮助企业完全解开“因果模糊”之谜,它的更大作用在于帮助企业识别既往经验不适用的地方,实施有效的风险管理,从而避免错误一般化。换言之,知识编码是通过“谨慎机制”(caution)而不是“因果机制”(causation)来影响购并绩效的(参见图1)。他们的实证研究支持了这一理论假设,即知识编码主要是通过有效的风险管理来正面影响购并绩效的。Zollo在2009年发表的一篇论文中指出,知识编码能够抑制企业的迷信学习(superstitious learning)或过度自信造成的负面影响,异质性经验也有类似的作用(参见图2)。

综上所述,笔者认为,有可能因果与谨慎这两种机制都在知识编码与购并绩效之间发挥着调节作用。从逻辑上讲,它们具有较强的互补性:因果机制告诉企业可以做什么,而谨慎机制则告诫企业不可做什么;单单依靠谨慎机制,经验所能发挥的作用是有限的。从GE、思科等成功企业的案例看,经验的作用似乎不止于此。但是,企业也不能妄称自己完全掌握了因果机制,这样是非常危险的。因此,认为两者都起作用可能比较合理,当然还需要加以证明。

图1 知识编码对购并绩效的作用机理

图2 迷信学习及其调节变量

3.学习心态。学习效果的好坏不仅与学习机制有关,而且还要受学习者的学习心态和学习意愿的影响。Hayward(2002)的研究[11]已经表明,当企业遭遇严重的购并失败或者取得巨大的购并成功时,都不愿意学习,只有当遭受小挫折时才愿意学习。Zollo(2009)[14]也研究发现,企业对既往购并绩效的评价越高,当前购并的绩效就越差。这说明自我评价高的企业容易出现迷信学习导致的认知偏差,往往会过度相信自己的经验和能力。遗憾的是,这种情况在购并这类复杂但却稀少的战略行动中很容易发生,而且因其具有因果模糊性和结果模糊性(outcome ambiguity)而容易导致严重的后果。不过,Zollo (2009)[14]通过实证研究证明刻意学习有助于克服迷信学习导致的认识偏差。

值得注意的是,即使对于刻意学习,也应该注意这种学习有可能对深入学习产生阻碍作用。任何方法都有利有弊。知识编码有利的一面在于能够帮助企业总结和发现规律、预测风险,而不利的一面则在于可能会产生负面效应:一旦企业投入大量资源进行知识编码,随即就可能形成一种自负心理,即认为自己掌握了诀窍,有能力管理好购并,这很容易导致“错误的一般化”[10,20]。Zollo(1997)研究发现,企业开发的购并与整合程序和工具越多,就越倾向于实施较高程度的整合。因此,Heimeriks和Schijven (2009)[20]告诫购并企业:鉴于购并交易的复杂性和异质性,应该充分调动购并双方管理层的积极性,让他们共同参与购并计划、通过对话等探索性学习方式(知识编码属于开发性学习方式)来获得新的购并知识,这样才能做好购并后的整合工作。其实,Heimeriks和Schijven是在告诫企业要关注知识编码以外的其他学习方式。

四、总结与展望

知识视角是购并研究的一种新视角,其创新性体现在以下两个方面:一是研究焦点新,虽同是研究购并,但它不像其他具有战略研究背景的学者仅关注购并本身,而是把研究焦点前移到购并企业的身上,通过分析购并企业与购并企业之间在购并相关知识、能力上的差异来探索购并成败之谜;二是理论基础新,基于战略视角的购并研究大多以协同理论、企业资源观为理论基础,但这些理论对购并研究的作用毕竟有限,而知识视角结合运用企业知识观、企业能力观、组织学习理论,为解释和指导购并提供了新的理论工具,因而有利于发掘被其他研究视角所忽略的潜在因素。

基于知识视角的购并研究的核心观点可以概括为两点。一是“能力是最重要的,企业的购并能力是影响购并绩效的关键因素”。购并能力(按照过程可进一步细分为目标筛选能力、交易谈判能力、购并后整合能力)是购并研究者们曾经关注的交易价格、整合程度、整合速度等关键的购并成功因素背后发挥作用的基本因素。二是“购并能力是可以通过学习来培育的”。经过30年的努力,学者们已经探索到一些以购并经验为基础,通过学习来培育购并能力的规律。

这里我们要特别指出其中令人印象特别深刻的几点:(1)单单依靠积累购并经验不但不足以取得良好的购并绩效,反而有可能因误用购并经验而适得其反。换言之,对待经验要保持警戒之心,避免“错误的一般化”。(2)经验学习是一项非常复杂的任务。根据目前我们对经验学习的了解,就对学习效果的影响而言,经验的质量大于数量,刻意学习(如知识编码)比“干中学”效果更好;(3)企业还可以进行其他方面的经验学习,特别是战略联盟经验学习,从而拓宽培育和发展购并能力的基础。

现有的知识视角购并研究还存在很多不足和亟待解决的问题。本文认为,首要的不足就是没有直接研究购并能力和整合能力问题,它们仍然处于“黑箱”状态。首先,要想研究购并能力、整合能力,就必须研究它们的性质(有学者认为整合能力就是一种典型的动态能力)和构成要素(即它们有哪些维度)。动态能力和结盟能力的相关研究已经取得了突破,可作为购并能力特别是整合能力维度结构研究的理论基础和参照。

其次,在企业如何通过经验学习来构建自己的购并和整合能力方面,后续研究还可以围绕学习源泉、学习机制、学习心态等多个方面深入开展研究。关于学习源泉,同质性经验和异质性经验到底哪种经验更有利于培育购并和整合能力这个问题还有很多不清晰的地方,比如到底需要多少同质性经验来建立初期的购并能力、哪些组织特征有助于企业更快地培育初始能力,等等。在学习机制方面,Zollo及其合作者只是考察了知识编码,其实还可以研究其他学习机制及其对购并绩效的影响,如设立专门机构、引入外脑(咨询公司、财务专家等)等。就知识编码而言,Zollo及其合作者的研究都局限于银行业的购并样本,将来有必要基于更加广泛的样本进行实证检验。知识编码影响购并绩效的作用机理尚待明确,是否如本文作者所猜测的那样——因果机制与谨慎机制共同作用,或者还有其他合理的解释?此外,一旦购并能力和整合能力的维度结构得到精确的界定,就必然会为学习源泉、学习机制、绩效影响等方面的研究带来新的信息,并提出新的要求。

再者,在已有研究的基础上进行整合研究。近十年来,知识视角下的购并研究处于“丛林”状态,这既为进行整合研究创造了条件,也增加了进行整合研究的必要性。最值得考虑的是把作为学习源泉的购并经验的性质(经验同质性、异质性)与学习机制联系起来进行研究。另外,还可以把知识视角与其他视角(如战略视角和过程视角)整合在一起,以构建购并研究整合模型,更加全面、系统地理解购并与购并后整合问题。

最后,我们还期望知识视角购并研究对于我国企业的购并实践产生积极的实际影响。近几年,我国企业屡遭跨国购并失败或重大挫折,这的确令人沮丧。但从知识视角看,这说明我国企业相关经验太少,无从培育购并能力,因此失败是在所难免的。而且,失败的经验也可成为宝贵的“财富”。知识视角下的现有购并研究告诉我们,有志于通过购并来实现成长的企业可通过投入专门的人力资源、财务资源来进行经验学习,以获取有用的知识,开发专用程序与工具,逐步培育自己的购并能力和整合能力;当然也提醒我们必须要有足够的耐心,培育高水平的购并和整合能力绝非一日之功。

注释:

①实际上,购并研究有两种知识视角,除了本文关注的购并经验学习这种视角(Capasso和Meglio,2004)以外,另一种知识视角的购并研究主要探讨购并中的知识转移与共享问题(如Bresman等,1999;Ranft和Lord,2002)。当然,这两种知识视角之间有一定的联系,购并双方的知识转移和共享要求购并企业具有一定的购并和整合能力,如建立“社会共同体”(social community)(Bresman等,1999)。

②检索维普数据库和中国学术期刊全文数据库,只找到一篇与本文主题相关的文献,即阎大颖(2009)。

③表现最好的企业不是没有购并经验的企业,就是购并经验丰富的企业。无论是前者还是后者,都与错误的一般化有关。Haleblian和Finkelstein(1999)是这样解释这种现象的:没有经验的企业没有错误可一般化,而经验丰富的企业则能够避免错误。在三年后发表的另一篇论文(Finkelstein和 Haleblian,2002[5])中,他们俩更加明确地提出了企业第二次购并的绩效不如第一次的假设,并且实证证实了这一假设。

[1]Haleblian,J,Devers,C E,Carpenter,M A,M cNamara,G,and Davidson,R.Taking stock of w hat we know about mergers and acquisitions:A review and research agenda[J].Journal of Management,2009,35(3):469-502.

[2]Capasso,A,and Meglio,O.Managing the acquisition p rocess:Does an integration capability exist?[R].DASESWorking Paper,2004.

[3]Grant,R M.Toward a know ledge-based theory of the firm[J].Strategic Management Journal,1996,17(7):109-122.

[4]Ashkenas,R N,DeMonaco,L J,and Francis,S.Making the deal real:How GE Capital integrates acquisitions[J].Harvard Business Review,1998,76(1/2):165-178.

[5]Anslinger,PL,and Copeland,T E.Grow th through acquisitions:A fresh look[J].Harvard Business Review,1996,74(1/2): 126-135.

[6]Hitt,M A,Harrison,J S,and Ireland,R D.Mergers and acquisitions:A guide to creating value fo r stakeholders[M].New York:Oxford University Press,2001.

[7]Bruton,GD,Oviatt,B M,and W hite,M A.Performance of acquisitionsof distressed firm s[J].Academ y of Management Journal,1994,37(4):972-989.

[8]Zollo,M,and Singh,H.Deliberate learning in co rpo rate acquisitions:Post-acquisition strategiesand integration capability in US bank mergers[J].Strategic Management Journal,2004,25(13):1 233-1 256.

[9]King,D R,Dalton,D R,Daily,C M,and Covin,J G.Meta-analyses of post-acquisition perfo rmance:Indications of unidentified moderators[J].Strategic Management Journal,2004,25(2):187-200.

[10]Haleblian,J,and Finkelstein,S.The influence of organizational acquisition experience on acquisition performance:A behavioral perspective[J].Administrative Science Quarterly,1999,44(1):29-56.

[11]Hayward,M L A.When do firms learn from their acquisition experience?Evidence from 1990-1995[J].Strategic Management Journal,2002,23(1):21-39.

[12]Lubatkin,M.Mergers and performance of acquiring firm[J].Strategic Management Journal,1983,8(2):218-225.

[13]Barkema,H G,and Schijven,M P G.How do firms learn tomake acquisitions?A review of past research and an agenda for the future[J].Journal of Management,2008,34(3):594-634.

[14]Zollo,M.Superstitious learning with rare strategic decisions:Theory and evidence from corporate acquisitions[J].Organization Science,2009,20(5):894-908.

[15]Finkelstein,S,and Haleblian,J.Understanding acquisition performance:The role of transfer effects[J].Organization Science,2002,13(1):36-47.

[16]Lee,T-J,and Caves,R E.Uncertain outcomes of foreign investment:Determinants of the dispersion of p rofits after large acquisitions[J].Journal of International Business Studies,1998,29(3):563-582.

[17]Zollo,M,and Reuer,J.Experience spillovers across corporate development activities[R].INSEAD Working Paper,Fontainebleau,France,2006.

[18]Porrini,P.Alliance experience and value creation in high-tech and low-tech acquisitions[J].Journal of High Technology Mana -gement Research,2004,15(2):267-292.

[19]Schijven,M,and Barkema,H G.A stepwise app roach to acquisition capability development:The joint importance of experience homogeneity and heterogeneity[R].Working Paper,Tilburg University,2007.

[20]Heimeriks,K H,and Schijven,M.Caution or causation:The underlying mechanism of deliberate learning in the context of post-acquisition integration[R].Academy of Management Proceedings,2009.