新中国成立初期上海动员职工家属离沪运动探析*

2011-01-29阮清华

阮清华

将“消费的城市”转变成“生产的城市”是中国共产党在解放战争后期确定下来的城市管理的基本政策。①《毛泽东选集》第4卷,人民出版社,1991年,第1428页。而如何把上海从一个“为剥削阶级服务的消费型城市”改造成“为广大劳动人民服务的生产型城市”,更是中共在解放上海后重点考虑的问题。因此入城不久,上海市人民政府就确定了以精减上海人口为直接目标的“紧缩上海”计划,要求将大量“消费性人口”遣送回乡参加生产或者遣送到由国家设立的农场进行安置,使之远离上海,不再在上海生活、消费,从而减少上海人口的“臃肿”状态。②阮清华:《上海游民改造研究(1949—1958)》,上海辞书出版社,2009年,第264—266页。随着新中国粮食收购危机的出现,上海市粮食供应日趋紧张,市委决定继续减少上海人口,因此在1955年开展了声势浩大的“动员农民回乡生产运动”,并最终开展了一场以动员职工家属离沪为目标的群众运动。

一、动员职工家属离沪背景

1953年中共中央正式提出过渡时期总路线,要求用10年至15年的时间逐步向社会主义过渡。上海市委认为实现过渡时期总路线的目标,就是要把上海“改造和建设成为社会主义的先进城市”,为此“必须贯彻加强与紧缩上海的方针,把上海改造成为既符合于国家社会主义建设布局的需要,又能够担负起捍卫国防前哨的坚强城市”,而“逐步紧缩上海过多的人口,是对上海市进行社会主义建设和社会主义改造的根本问题。”③《中共上海市委关于逐步紧缩上海市人口与加强户口管理的指示(草稿)》,上海市档案馆藏,档案号B168-1-859-8。紧缩上海城市人口问题被提升到了前所未有的政治高度,成了建设社会主义大城市的战略问题。

当时,由于粮食供应日趋紧张,上海市人民政府也必须想方设法控制上海人口规模,尽可能降低人口总数。因此上海在1955年重新提出“紧缩上海”的口号,计划大规模动员各类人员“回乡”,将那些“在本市无正当、固定职业而原籍又有生产生活条件的外来城乡居民”分批动员回原籍参加生产。①《关于动员外来城乡居民回籍生产工作的初步方案(草案)》(1955年7月2日),上海市档案馆藏,档案号B2-2-10。

其实,新中国成立后农民大量进城的问题很早就引起了新政权的注意,1952年内务部社会司提醒地方政府注意农民进城问题,认为农民盲目流入城市,一旦找不到工作就只好走上流浪之路,“不仅浪费了国家许多钱财,影响社会秩序,而且给各地人民政府增加了许多不必要的困难。”②中央人民政府内务部社会司:《应劝阻农民盲目向城市流动》,《人民日报》1952年11月26日。1953年4月政务院正式发布指示,要求各地政府劝止农民进城找工作;对那些已经进城的农民,“除为施工单位所需要者外,应由所在地的人民政府劳动部门及民政部门会同工会和其他有关机关动员还乡”;并开始限制各用人单位向农村招收工人。③中央人民政府政务院:《关于劝止农民盲目流入城市的指示》,《人民日报》1953年4月18日。1954年3月,内务部和劳动部联合发文要求继续贯彻政务院“劝止农民流入城市”的指示精神,并动员已经进城的农民回乡参加生产。④中央人民政府内务部和中央劳动部:《关于继续贯彻“劝止农民盲目流入城市”的指示》,《人民日报》1954年3月15日。这些指示的实行并不能解决农民向城市流动的问题,对于上海这个中国最大的工商业城市而言,农民的流入更加难以“劝止”,因此不得不采用更加积极的手段来处理该问题。

上海从解放初期就开始进行人口疏散工作,首先遣送了大量难民回乡;然后又通过各种方式收容遣送乞丐、游民、妓女等到边远地区或大型农场进行安置,疏散了相当数量的人口,⑤阮清华:《上海游民改造研究(1949—1958)》,第264页。但因各种原因而增加者则更多。据统计,1950年上海人口约为500万,到1955年上半年已达720万之多,五年时间净增200多万,每年平均增加40万人之多。而新增人口中除了因工作需要正式调入上海及来沪求学者外,73.5%都是因为与上海有各种社会关系而“来沪探亲、访友、寻找职业,或做佣工、临时工以及流动摊贩等”。⑥《中共上海市委关于逐步紧缩上海市人口与加强户口管理的指示(草稿)》,上海市档案馆藏,档案号B168-1-859-8。不仅这些新增人口中的大部分成为上海准备进行遣散的对象,原有人口中亦有相当一部分被认为不利于上海的社会主义建设。市委分析认为:“在全部人口构成成分中,除人民解放军外,属于工业、农业、商业、交通运输业、文教事业、机关、团体等在业人员约240余万人,仅占总人口数的34%左右,其他被抚养人员、失业无业人员、临时户口、家庭妇女、中小学生、游民等共约450余万,占总人口数的63%左右。显然,非生产人口所占比例极大,不仅造成国家和人民的严重负担,而且已成为改造上海的重要困难问题之一。市委认为:就改变上海臃肿情况的任务看,逐步紧缩上海人口和加强户口管理是重要的关键问题,就压缩本市粮食销量的任务看,亦与紧缩人口和加强户口管理工作密切相关。”⑦《中共上海市委关于逐步紧缩上海市人口与加强户口管理的指示(草稿)》,上海市档案馆藏,档案号B168-1-859-8。

可见,社会主义过渡时期总路线的出台,以及粮食统购统销政策导致的粮食危机,使得疏散大城市人口成为保证国家工业化顺利进行的必要条件;而新政权为了将上海这个最大的工业都市改造成为符合社会主义建设所需要的“人民的城市”,又必须将城市中不可靠人群清理出城市,从而在城市建立起新政权的群众基础,因此继续缩减上海原有人口规模成为市委、市政府在1955年的重要政策。

二、政策的制定及其动员策略

1955年5月份上海市委下发《关于逐步紧缩上海市人口与加强户口管理的指示》(下文称《指示》),要求“自1955年7月至1956年6月一年之内,由各区包干负责,疏散本市人口80万至100万人。”当时市委明确规定不仅要“有步骤有计划地动员外来农民回乡生产”,也要“积极动员本市劳动人民到全国各地参加国家各项建设”,同时还要“强制收容和遣送本地游民和其他危害社会治安分子回原籍或至其他省区进行劳动改造。”①《中共上海市委关于逐步紧缩上海市人口与加强户口管理的指示(草稿)》,上海市档案馆藏,档案号B168-1-859-8。

在《指示》中市委明确规定了遣散条件:一是“自1953年流入本市、无正当的固定职业、依靠政府救济、原籍有生产条件可以回乡生产的农民,均应动员回乡生产”;二是“对在本市经常依靠救济、原籍无生产资料、本人可以劳动生产者,应取得原地政府协助动员回原籍生产”。同时为了有效推进动员遣散工作,《指示》顺带提出要让工人、职工发挥榜样作用,“动员返乡后有生产条件的家属回乡生产,为全面展开疏散人口工作树立榜样。”②《中共上海市委关于逐步紧缩上海市人口与加强户口管理的指示(草稿)》,上海市档案馆藏,档案号B168-1-859-8。

后来随着形势的变化,为了减少上海人口带来的压力,市委在加大疏散人口离沪的举措中不仅要求动员新近来沪的农民回乡,而且开始将工人家属作为动员的主要对象之一,而不仅仅是出于树立榜样之需要。7月2日上海市委办公厅出台《关于动员外来城乡居民回籍生产工作的初步方案》规定动员的对象包括五类,其中第三类即为“机关、部队、团体、企业、学校的员工家属,原在农村或其他城镇从事生产,回籍后仍有生产条件者,或具有劳动力,可以回籍生产者,或虽不能从事生产,但可以回籍生活者”;第四类为:“由外地吸收来沪的佣工、保姆、临时工原籍有生产生活条件者。”③上海市委办公厅:《关于动员外来城乡居民回籍生产工作的初步方案(草案)》(1955年7月2日),上海市档案馆藏,档案号B2-2-10。该方案明确要求动员上海各机关、企业、工厂、学校等职工家属及其佣工、保姆等回乡生产,比市委5月《指示》规定的范围有所扩大。

上海市民政局具体负责执行市委下达的紧缩上海人口政策。7月15日民政局制定《关于动员农民回乡生产工作的方案》,该方案规定“凡原籍有生产条件(即有土地、有劳动力)或生活条件(即在原籍有依靠或有亲属汇款供养)、必须和可能动员回去的农民,都应该大力动员回乡生产。”在其开列的具体回乡对象中第二类即为“机关、部队、企业、学校员工和居民的家属、保姆、佣工等”,再次明确要求将机关、企事业单位员工家属动员回乡,以便紧缩上海人口、减轻上海各种负担。该方案还规定“各机关、部队、学校、企业应在7月25日左右,做好内部动员工作,并订出具体计划贯彻执行。”④上海市民政局党组:《关于动员农民回乡生产工作的方案》(1955年7月15日),上海市档案馆藏,档案号B2-2-10。民政局将动员职工家属回乡的任务分发给了各具体单位,为大规模开展全市动员工作准备了条件。

然而,许多人千方百计、历尽艰辛才来到上海,上海又怎么能够动员他们放弃城市重新回乡呢?实际上,上海市委、民政局在制定政策时对此问题有充分认识,因而也在政策的制定及执行中采用了许多动员策略。

策略之一是强调旧上海留下的种种畸形发展的弊端,以此表明紧缩政策的必要性和可能性。在人民政府眼中,旧上海是帝国主义和资本主义的罪恶之都,集聚了大量为统治阶级腐朽生活服务的各类人群,因此需要彻底清理整顿和改造。“上海过去是在半封建半殖民地的基础上畸形发展起来的不合理的城市,臃肿庞大,对国家的社会主义建设和国防安全都有很大的不利。”⑤《中共上海市委关于逐步紧缩上海市人口与加强户口管理的指示(草稿)》,上海市档案馆藏,档案号B168-1-859-8。当然,“这种人口臃肿的不合理状况主要是旧社会遗留下来的,但上海解放后还没有完全改变。”实际上1950年1月普查时上海人口是502万,到1955年7月已经达到699万(不包括军队),净增加197万人,其中自然增加约90万,迁入与迁出相抵增加100余万。⑥上海市民政局党组:《关于动员农民回乡生产工作的方案》,上海市档案馆藏,档案号B2-2-10。很明显,解放以后上海人口仍在迅速增加,并非完全是旧社会遗留下来的问题。市委强调“上海是在半封建半殖民地的基础上畸形发展起来的,形成了工业过分集中、人口臃肿等不合理状况”,而这种状况“对于国家社会主义建设和国防安全都有很大的不利。”①《市委关于加强本市户口管理与逐步紧缩人口的指示》,上海市档案馆藏,档案号B2-2-10。市委认为旧上海是罪恶的;但它又是现代工业集中的大城市,新政权不得不对它加以利用,并依靠它来推进内地和全国的工业化水平,因此必须对上海进行彻底改造,减少上海“消费性人口”,净化上海人口环境,使之更好地为国家社会主义建设服务。

策略之二是反复宣传农村发展的重要。市委认为土地改革以后农村进入了发展的新时代,尤其是随着过渡时期总路线的公布,农业社会主义改造逐步进行,农村成为美好、纯洁的地方,农民是光荣的代表,从事农业生产是光荣的劳动。“必须认识到新中国农村的面貌和解放前已经有了根本的变化,目前农村正大力开展农业互助合作运动,积极发展农业生产合作社……今天,苏联农村的幸福生活,就是我们的活榜样。”“每个人都必须认识到,劳动是劳动人民的光荣传统,是新中国公民的美德之一……农业生产是我国社会主义建设不可缺少的光荣的事业,没有农业的相应发展,离开了农业生产的积极支援,我们的社会主义工业化事业是不可能实现的。”因此,“只有不劳而获、好吃懒做、光想舒服、不愿艰苦劳动的人才是最没有出息的。”②中共上海市委宣传部:《关于逐步紧缩上海人口的宣传提纲》,上海市档案馆藏,档案号B59-2-105。

策略之三从受众角度阐明离沪的意义。市委明确认为动员农民、家属回乡,不仅是紧缩上海的需要,同时更是帮助流入城市的农民早日摆脱困境、愉快还乡的必要措施,也是巩固工农联盟的需要。农民盲目流入城市,很多人因无法找到工作而流落街头或寄人篱下,或者依靠亲友生活,不仅增加城市负担也增加了亲友的负担;政府动员农民回乡实际是为了“帮助农民”、为了帮助阶级兄弟早日摆脱困境。“耽在上海混日子,还是回乡种田好”③许孝云:《还是回乡种田好》,《新民晚报》1955年8月19日。之类口号,就是要极力吸引农民回乡。民政局明确要求职工家属认识到“回乡生产是本身的长远利益与国家利益的结合;留在上海生活不稳定,依赖亲友帮助或指望政府救济都不是根本办法。”④上海市民政局:《关于动员外来农民回乡生产工作的几项规定》(1955年4月27日),上海市档案馆藏,档案号B2-2-10-16。工农联盟是新政权的基础,工人阶级在城市里努力生产以便早日实现国家的工业化,农民自然应该早日回乡生产,作为工人阶级的家属,就更应该考虑工人的困难,主动回乡生产,既减少工人的负担,也为国家工业化作出自己的贡献。只有工农紧密结合,工农联盟才能巩固,美好的社会主义社会才可能早日到来。

当然,市委、市政府的这类策略性考虑必须跟实际动员措施结合起来才会产生效果。来到上海的农民,绝大多数都是因为在农村里遇到灾荒或者无法生活才来上海,政府宣传中所提到的“美好事物”到底如何,他们心里其实是最清楚不过的;对于那些工人家属来说,回乡更是难以接受,他们以为是作为新政权的主人来到上海,结果却被告知不能在上海生活,必须与自己的父母或者妻子或者丈夫或者孩子分开,作为职工或工人家属他们不能跟自己的亲人一起享受城市生活,他们必须回到农村参加农业生产,或者即使不能劳动也不能生活在上海,而必须回乡下居住、由亲人汇款接济生活。因此这一政策如何真正得以贯彻执行,仍然需要进一步的探讨。

三、政策的执行及效果

1955年7月21日上海市委批发了民政局制定的《关于动员农民回乡生产工作的方案》,⑤中共上海市委批发上海市民政局党组《关于动员农民回乡生产工作的方案》(1955年7月21日),上海市档案馆藏,档案号A45-1-1。29日市人民委员会第六次会议讨论并通过该方案,正式作为政府文件下发各区、各单位执行。⑥《上海市人民委员会举行第六次会议通过关于动员农民回乡生产的工作方案》,《文汇报》1955年7月30日。实际上,自当年四五月份开始,上海市各单位已经在开始着手进行人口的疏散工作,这些后续的会议讨论和通过工作方案的步骤,只是在履行一下政治程序和手续而已。在上海市委、市政府的统一部署下,一场轰轰烈烈的动员农民回乡的运动在全市范围内广泛发动,不仅各区街道、里弄以及水上河道等地方都掀起动员农民回乡生产高潮,①动员农民回乡问题牵涉面更广,笔者将作专门讨论,本文仅就其动员对象中的特殊群体——职工家属等进行分析,以探讨此问题的特殊性。各个机关、学校、工厂、企业也纷起响应市委号召,在本单位各部门中开展疏散人口尤其是疏散本单位职工家属、保姆、佣人等回乡的工作。根据市委和市民政局的统一规定,各单位首先成立专门的领导班子,再在本单位召开各级会议进行宣传动员工作,然后再号召党团员及积极分子带头响应党的号召,并开始分头调查摸底,为最后的动员离沪做好准备。

在此之前上海市委于4月初曾下发指示,要求各部门动员那些“家有土地、从事主要或辅助农业劳动、来沪后无固定职业、立足未稳的农民”回乡,市民政局随后在4月份动员了21000余人回乡;②上海市委:《关于动员外来灾民、农民还乡生产工作的指示(初稿)》,(1955年4月2日),上海市档案馆藏,档案号B2-2-10;上海市民政局:《关于动员外来农民回乡生产工作的几项规定》(1955年4月27日),上海市档案馆藏,档案号B2-2-10;上海市委政法办公室:《动员外来农民回乡生产工作情况报告》(1955年4月27日),上海市档案馆藏,档案号B2-10-22。市交通局则准备动员1000名三轮车、人力车车工回乡生产;③上海市交通局人力车三轮车管理所:《动员人力车、三轮车车工回乡生产计划》(1955年5月4日),上海市档案馆藏,档案号B7-2-217。水上区公安分局亦动员1400多船民回乡等。④上海市公安局水上分局:《关于动员常熟农民船农民回乡生产工作的情况简报》(1955年5月12人),上海市档案馆藏,档案号A80-2-117。7月底政策公布后,各区各部门更加大了疏散人口工作的力度,由民政部门主持的游民、妓女收容遣送工作也在1955年突然跃进,计划将在一年内收容10万游民、妓女并遣送出上海。⑤阮清华:《上海游民改造研究(1949—1958),上海辞书出版社,2009年,第113页;阮清华:《建国初期上海废娼运动再认识》,《华东师范大学学报(哲学社会科学版)》,2009年第4期。各单位更是纷纷响应党的号召,在本单位掀起动员家属回乡高潮。以下举几个具体例子说明。上海市第三重工业委员会订出计划,拟动员所辖机关、工厂、企业职工家属6000人回乡,并要求“各厂订出分计划,以保证这个计划的实现。”⑥中共上海市第三重工业委员会:《关于动员农民回乡生产工作计划》(1955年8月1日),上海市档案馆藏,档案号A45-1-160-6。上海市第二轻工业委员会所属62个单位上报了更加详细的调查和动员方案,“在沪职工家属能动员返乡有5760人,其中直系家属占50%。71个单位的集体宿舍住有1070户职工,在沪家属4400人,能动员返乡的有324户,969人”,即能动员离沪的家属约为22%。⑦中共上海市第二轻工业委员会办公室:《关于紧缩人口的情况与打算》(1955年7月20日),上海市档案馆藏,档案号A50-1-82-1。

根据第二轻工业委员会的重点了解,“正泰橡胶厂全厂职工3184人,调查的2805名职工中在沪家属有9082人,其中常住户口有8481人,临时户口有490人,没有户口的有111人,在常住户口中,解放前原住沪地有3264人,其他为解放后陆续来沪。”另外“中央口琴厂职工共210人,在沪居住有65户,有家属173人。”平均每个职工有3个左右家属在沪共同生活。中央口琴厂“可能动员返乡的有37户106人。占该厂在沪家属人数62%。”⑧中共上海市第二轻工业委员会办公室:《关于紧缩人口的情况与打算》(1955年7月20日),上海市档案馆藏,档案号A50-1-82-1。

就我们收集到的第一轻工业委员会所属60多个企业动员农民回乡计划可以看出,绝大部分企业都按照市委要求在各自单位发起动员工作,并且制订了非常详细的回乡计划,大部分单位都调查了本厂职工家属、保姆奶妈的数量、来沪时间、原籍家中生产生活情况、是否可能被动员回乡以及具体回乡的名单、时间、原因等。

市委、市政府的政策虽然一直在强调动员农民(包括职工家属)回乡要“贯彻自愿原则”,“防止可能产生的强迫命令作风和任何粗糙的工作方法”;但又同时强调“必须反复进行动员。”⑨上海市民政局:《关于动员外来农民回乡生产工作的几项规定》(1955年4月27日),上海市档案馆藏,档案号B2-2-10-16。因此动员开始后,各企事业单位都组成了专门的领导班子负责疏散人口工作,在了解到某些职工家里有家属后,工作人员不断上门“动员”,甚至直接把船票、车票送到家里,有些还把三轮车都开到家门口准备帮家属搬行李,甚至以停止供应(粮油)相威胁或先将其户口迁移证打好,责令家属离沪。①《江苏省民政厅报省政法委、省委文件》(1955年9月10日),江苏省档案馆藏,全宗号3085,长期卷,115号。有些家属在座谈会上一经表示愿意回乡,“派出所立即限期办理迁出户口手续,粮食部门亦跟着限期停止粮油供应,有棚户的即动员拆房子。”②《张志强给民政厅党组、政法党组并省委的信》(1955年8月27日),江苏省档案馆藏,全宗号3085,长期卷,115号。动员任务一旦下达,各区各单位除了执行别无选择,闸北区委书记在接待江苏省访问团时亦抱怨:“上级决心很大,任务压得紧,在市委开会时,各区都要向市委拍板。”因而各区对街道、各党委对对口单位都是层层压任务,基层干部为了完成任务,只能不断扩大范围,动员手段更是无所不用。③《张志强给民政厅党组、政法党组并省委的信》(1955年8月27日),江苏省档案馆藏,全宗号3085,长期卷,115号。

因此随着全市动员工作的开展,很快就形成了外来人口的离沪高潮。民政局原计划在1955年第三季度动员25万人回乡,而自7月1日到8月25日不到两个月的时间内,上海已经发放回乡证明280711张,其中“绝大部分已经动身回乡”,远远超过了整个第三季度的计划动员数。而且回乡人数越来越多,8月1日、2日每天回乡人数不过千余人,到8月3日、4日以后每天增加到四五千人,8天后每天离沪人数更是达到一万四五千人,最多的8月15日一天回乡人数就超过了2万人。如此多的人集中回乡,不仅给上海交通运输、粮食供应等方面带来了诸多问题,也给江苏、浙江等回乡家属与回乡农民的安置大省制造了诸多麻烦,因此市委不得不决定全市动员家属与农民回乡工作自8月19日起暂停一个半月,在解决一些实际问题后继续进行。④《本市动员农民回乡工作概况》,上海市档案馆藏,档案号B2-2-10。整个1955年下半年上海市人口办公室、劳动部门、公安部门、民政部门等都积极投身于紧缩上海计划之中,当年疏散人口60余万⑤上述四部门在1955年疏散上海人口643566人(《1955年上海市各部门疏散人口统计表》,上海市档案馆藏,档案号B168-1-512)。,其中被动员回乡的主体是农民,还包括大量被动员的机关、学校、工厂、企业等单位的职工和工人的家属。

由前文叙述可知,上海市委最初明确规定疏散对象是1953年以后来沪之农民;市委办公厅制订的工作计划就将动员对象扩大到了来沪的职工家属;市民政局亦将1953年以后来沪之农民及职工家属作为动员疏散回乡对象。而在实际操作过程中,各级政府机关和工厂、企业更一步步将动员对象扩大,不仅1949年以后来沪的家属被动员回去,即使是那些1949年以前、甚至是晚清即已经来沪之家属,亦成为被动员对象,江苏省的一份调查结果显示“上海动员回乡的解放以前去上海的就占60%以上。”⑥《张志强给民政厅党组、政法党组并省委的信》(1955年8月27日),江苏省档案馆藏,全宗号3085,长期卷,115号。这些人当然是拥有常住户口的居民,还有一些在1949年5月以后来到上海以后也取得了上海常住户口,但是在这次动员中也被当成农民要求回乡。

而且所动员离沪的职工家属大多都是夫妻、子女或其他直系亲属。前述中央口琴厂“在能动员的职工家属106人中,有子女瞻养父母者14人,夫妻关系居住沪地有26人,有儿女57人,亲属9人”。即使能动员部分家属回乡,也大多是夫妻、子女,其“人数占比50%以上”。⑦中共上海市第二轻工业委员会办公室:《关于紧缩人口的情况与打算》(1955年7月20日),上海市档案馆藏,档案号A50-1-82-1。

在第一轻工业委员会所属的国营542厂中,“解放后来沪的职工家属1508人,其中夫妻和子女关系者911人,占总数的60.38%,其他是父母或兄弟姊妹的373人,占总数的24.75%。”根据该厂调查情况,“预计第三季度离沪人数为313人,其中属于夫妻关系的71人,属于父母关系的44人,属岳父母20人;第四季度动员169人,其中直系亲属97人,保姆奶妈81人,其他1人。”⑧《国营五四二厂动员农民回乡初步意见》,上海市档案馆藏,档案号A49-1-84。两次动员的人数占职工家属总数的32%,其中直系亲属人数占被动员人数的48%。上海市医药器械厂解放后来沪职工家属及保姆499人,其中夫妻关系300人,占60%,其他主要为职工父母或子女,两者相加直系亲属总共364人,占73%。①上海市国营医药器械厂委员会:《关于动员职工家属回乡计划》,上海市档案馆藏,档案号A49-1-84。

可见,各工厂动员离沪的家属绝大部分都是与职工关系非常密切之直系亲属,而且绝大部分本来就是一家人,却不得不面临城乡两别、异地分居的局面。

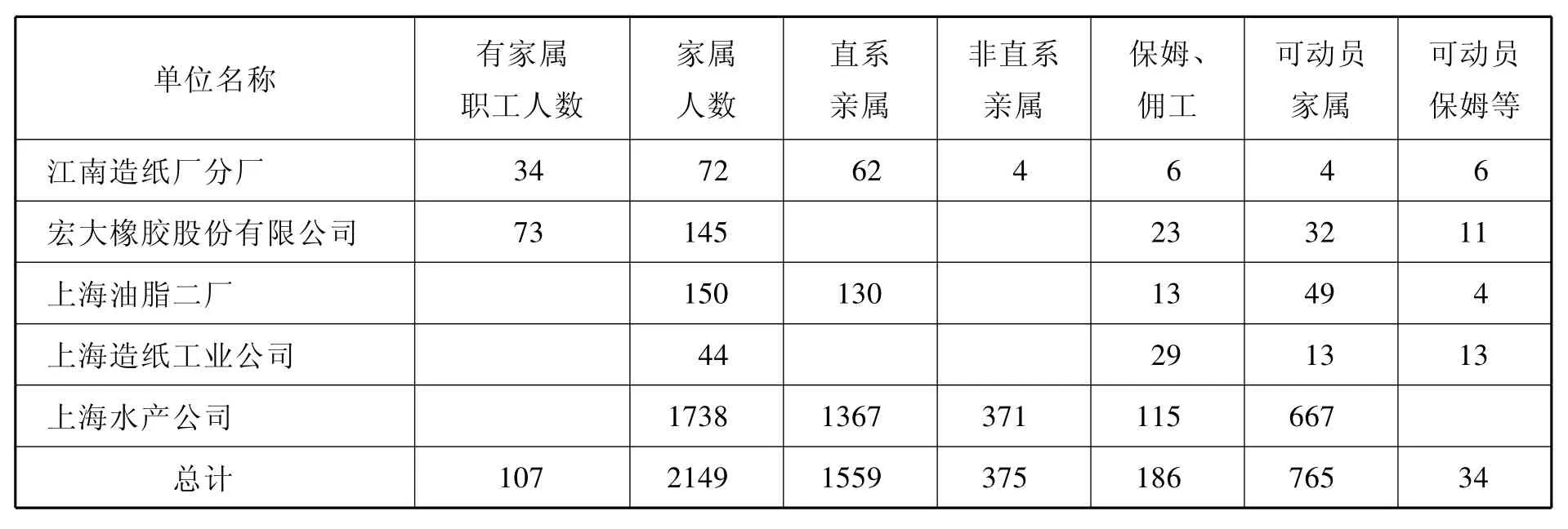

第一轻工业委员会所属企业动员家属回乡计划表(部分)

虽然保姆、奶妈等总是第一批被动员离开,但最终被动员走的人中大多数还是夫妻、子女或者父母。上表列出的五个单位,保姆等只占职工家属的8%多一点,直系亲属占了职工家属的70%以上;被列入第一批动员回乡的家属占35%,虽然很多保姆无法立即被动员回乡,但随着第二轮运动的到来,这些人最终基本都将被动员离沪。由于动员职工家属回乡是与动员农民回乡一起进行,大多数数据都是放在一起进行统计,因此我们不知道最终有多少职工家属被动员回乡,但上海在1955年疏散的60多万人口中,职工家属具有相当的比重则毋庸置疑,而且此项运动在暂停一段时间以后,于1955年底继续进行,一直持续到1956年、1957年,上海大多数机关、企业、学校、工厂职工的外地家属以及很久以前属于外地的家属大部分被动员离开上海回到原籍地或祖籍地。

四、离沪与回乡安置

上海市委为了坚决疏散外来农民、家属离沪,专门邀请上海外来人员最多的江苏省、浙江省民政厅派工作组来沪协助疏散工作。上海与江浙两省就疏散农民(包括职工家属)回乡的范围、标准等问题达成了原则意见,但实际上是三方就上海的方案进行微调,对于江浙提出的具体意见上海大部分未予采纳。“上海市委对江苏省委的建议除了佣工、保姆在职的不动员外,其余均未予采纳。至于上海市各区实际执行的情况则不仅没有按照上海市委的范围标准,而且大大超越了范围。”②《张志强给民政厅党组、政法党组并省委的信》(1955年8月27日),江苏省档案馆藏,全宗号3085,长期卷,115号。

原本上海发动的是“动员农民回乡生产”,所以江浙两省坚持只能动员解放后甚至是1953年以后来沪的农民回乡,但上海市委书记陈丕显、副市长宋日昌多次找江浙两省代表团开会,强调:“动员对象不一定只限在农民成分;时间不一定限在土改以前或五四年以后等;回乡的条件是有当时当地农业人口每人平均所有土地的一半以上,或土改时雇贫农每人平均所有土地的半数以上;没有房屋的,上海拟拨款补助解决;有无劳动力亦不强调作为条件之一。”江苏省方面试图贯彻行业归口原则,即原属于上海各工厂、企业,以及其他所谓淘汰行业的工人、职工应该由上海自行解决其就业问题,但上海要求凡在原籍有土地有生活条件者均应由各口办理好解雇退职手续,动员回乡,如“解雇员工、退职员工、商贩、服务性行业、搬运业、铁路航运业及其他行业解雇退职以及失业工人均属之。”也就是将绝大多数失业工人、解雇人员等都要动员回乡,上海认为“不如此则疏散人口的出路就很狭。”①《张志强给民政厅党组、政法党组并省委的信》(1955年8月27日),江苏省档案馆藏,全宗号3085,长期卷,115号。

为了保证回乡农民确实家乡有土地有生产生活条件,江苏省建议先由上海提出拟回乡者名单交给江苏省,由江苏省下发给各地基层组织进行详细调查后确认并由拟安置地同意后再动员回乡,以免回乡人员因无法生活再次倒流并减少安置方面的困难。上海同意开名单,但坚决不同意需原籍地同意。②《张志强给民政厅党组、政法党组并省委的信》(1955年8月27日),江苏省档案馆藏,全宗号3085,长期卷,115号。上海也知道安置工作很困难,虽然一再强调自愿原则,但在实际工作中基层干部只能通过各种手段动员农民和职工家属,“有田有地回苏北,没田没地到东北,调皮捣蛋到西北”;“没得田找合作社,没得钱有贷款,没得吃找政府”;“不回家不是好人,是好人为什么不回家?”③《江苏省民政厅党组报政法委党组并省委》(1955年9月10日),江苏省档案馆藏,全宗号3085,长期卷,115号。上海方面对动员难度早有了解,因此不肯少许通融,“不能细看,如果那样算细账,则上海一个也不能动员。”④《张志强给民政厅党组、政法党组并省委的信》(1955年9月底),江苏省档案馆藏,全宗号3085,长期卷,115号。正是由于上海顽强坚持按照自身方案进行动员,江浙两省别无他法。江苏省干部不由惊呼“如何动员居沪人口离开上海似乎倒不是一件很困难的事,严重的问题倒是在接受安置的一方面。”⑤《张志强给民政厅党组、政法党组并省委的信》(1955年8月27日),江苏省档案馆藏,全宗号3085,长期卷,115号。

江苏省的安置何以会困难呢?无疑是因为动员回来的人本身缺乏生产生活条件。首先是缺乏土地等基本生产资料。一方面上海的动员标准过低,江苏很多地方地少人多,农民完全依靠土地无法维持基本生活,因此才会有大量农民离乡赴沪;而上海的标准是只要居沪人员在家乡拥有的土地达到当时当地人口平均土地的一半或土改前贫雇农平均土地的一半就要动员回乡生产,而这些土地是无法养活一家人的。对于那些没有劳动力的家属来说,耕种这些小分量的土地还要支付雇工工资,则生活无疑更加困难。而且即使是如此之低的标准也没有很好贯彻,江苏省的调查显示,回乡人口拥有的土地数有半数低于当地平均数,其中不够维持生活的很多。江都县三墩乡每人仅有1.27亩土地,但在回乡38户50人中一半以上的人土地低于当地平均水平的70%,最少的只有0.29亩地,根本无法维持生计。樊南乡回乡人口中土地数低于当地平均水平70%以下的有37户161人,占回乡户数48.4%和总人数的43%,“土地太少,人口又多,加之回来的人部分还不能生产(很多家属缺乏农业生产技术或劳动力),因而困难很大。”⑥《江苏省民政厅党组报政法委党组并省委》(1955年9月10日),江苏省档案馆藏,全宗号3085,长期卷,115号。

其次是缺乏房屋、劳动力等。很多家属因为缺乏劳动力无法在家耕种土地和抚养孩子才去上海与丈夫或家人一起生活,因此动员她们回乡就必须给予救济才能生活。无锡县秦港等三个乡回乡100户150人,其中“属赡养对象如家属、学生即占63.6%,至少26%需要给予救济”。⑦《江苏省民政厅党组报政法委党组并省委》(1955年9月10日),江苏省档案馆藏,全宗号3085,长期卷,115号。上海水产公司解放后来沪职工家属包括奶妈等1738人,有房有田者742人,约为43%,无房无田的437人,占总数的25%多,其他为情况不明;整劳力573人,约为33%,半劳力177人,约为10%,无劳动力的988人,占57%。⑧《国营上海水产公司第三季度动员家属回乡计划》(1955年7月18日),上海市档案馆藏,档案号A49-1-84。这些人动员回乡后生活立即陷入困境。而所谓有房有田者中也有很多仅仅是“有”而已,数量很少,无法依靠土地维持生活。回乡家属中劳动力仅1/3,2/3要依靠别人补贴或者要依靠政府救济才能在农村生活。在另外一份江苏省的调查材料中,上海拟在第四季度动员回乡的蓬莱区96户农民和家属中,“回去基本可以生活的”只有52户,占54.2%,其他为“地少人多无以为生的”、“土地情况不明的”、“无家可归的”等类型占到将近一半。①张志强:《上海市蓬莱区96户回乡人员生活条件分析表》(1955年8月27日),江苏省档案馆藏,全宗号3085,长期卷,115号。这些家属回到原籍地以后,一般难以安置。

再次是离开家乡时间太久,原籍地既无土地、房屋也无亲属可以依靠,无法安置。在被动员回乡的家属及其他农民中,很多人已经在上海生活了很长时间,江苏省的调查显示:“上海动员回乡的解放以前去上海的就占60%以上。”②《张志强给民政厅党组、政法党组并省委的信》(1955年8月27日),江苏省档案馆藏,全宗号3085,长期卷,115号。在前述蓬莱区的96户401名拟动员回乡人员中,来沪1年至5年的只有8户26人,6年至10年的有53户233人,11年至15年的有10户65人,16年至20年的有3户15人,21年至25年的有5户18人,26年至30年的有3户20人,31年至35年的有3户9人,还有两户分别在沪44年和49年,除了3户未统计到沪时间以外,解放后到上海的只有8户26人,只约占拟动员总人口的6%。③张志强:《上海市蓬莱区96户回乡人员来沪年限统计表》(1955年8月24日),江苏省档案馆藏,全宗号3085,长期卷,115号。其他绝大多数是民国时期即已经来上海生活,有些甚至是在前清即已在沪生活,也被当成农民动员回乡。这些人几十年未离开上海,对于家乡情况一无所知。如三轮车工人陆长工在沪出生,其母在上海生活了40多年,抗战时期陆母曾托家乡人在老家买过6亩地,但从未耕种过。陆长工听过工会动员报告后回家劝母亲回乡生产,其母说:“家里那块地有毛无毛都靠不住,回家怎么生活?”④《张志强给民政厅党组、政法党组并省委的信》(1955年8月22日),江苏省档案馆藏,全宗号3085,长期卷,115号。此类人员很多,上海工作人员只要在调查中听说其家乡原来曾经有过土地、房屋就当成家有土地有生产生活条件,要求其回家生产;如果没有土地、房屋但有其他亲人可以依靠也要动员回乡,而不问实际情况如何。镇江有个产妇,生产三天后就被动员离沪;淮安县王玉霞怀孕已足月,也被动员离沪,在上海上船时就肚子痛,到镇江送医院马上就生产了;有个小孩病了4个月未好也被动员回乡。⑤江苏省民政厅党组:《关于转送和接收安置上海市回乡农民情况简报》(1955年8月19日),江苏省档案馆藏,全宗号3085,长期卷,115号。而且在动员中强迫命令的作风相当严重,群众意见很大,迫使上海市下令暂停动员40天。⑥《张志强给民政厅党组、政法党组并省委的信》(1955年8月27日),江苏省档案馆藏,全宗号3085,长期卷,115号。

回乡家属中原来有土地房屋的可以恢复农业生产,部分可以加入合作社或者互助组,其他部分则依靠农村中原来的亲属或依靠上海亲属汇款生活。另一些人则重新成为无家可归者。而且1955年农村粮食问题也日趋严重,地方实际也无力接收回乡人员,本地干部和群众更不愿意增加就食人口,因此很多地方干部给回乡人员开证明,让他们重新回到上海。很多地方用已经撤销的乡镇的公章开证明让回乡家属重回上海或迫使其外流等。⑦《江苏省民政厅关于外流情况的通报》(1956年7月8日),江苏省档案馆藏,全宗号3085,长期卷,115号。许多人在上海生活了很长时间却发现上海不是他们的家,国家社会主义建设需要他们回家乡从事农业生产、以便支援国家工业化;回到阔别多年的家乡,更是物非人更非,甚至到无以立足的地步,陷入到一种无以名状的尴尬与无奈之中。

1955年上海市为了减少就食人口,不仅大力动员“外来农民”回乡,而且将目光瞄准职工家属,认为家属在上海吃闲饭,或者从事其他“非固定职业”,是城市的负担,因此要求其回原籍地生活。而在实际疏散人口过程中,从市委到基层党组织,不断扩大动员范围,不仅将1953年以后来沪的职工家属疏散回乡,而且将新中国成立前甚至是晚清就已经来沪居住、生活的人都当成“农民”,要求其“回乡”参加农业生产。上海作为中国最大的城市,担负着支持新中国工业化建设的重任,而按照当时的理念,除了工业、农业以外,其他都是非生产性产业,都要尽力削减,即使是作为工业生产主力的工人阶级,他们的家属也应该回乡参加农业生产,以便减少粮食消耗并保证城市的粮食供应。