近年来全球地震与火山活动分析*

2011-01-24洪汉净

洪汉净

研究员,中国地震局地质研究所,北京 100029

1990年日本云仙岳火山和1991年菲律宾皮那图博火山喷发,引发了菲律宾海板块西缘的活动。全球板块运动以及相应的地震、火山活动进入一个新的阶段,特大地震活动以南半球为主,发生了2004年苏门答腊Mw9.1大震(Mw是矩震级),2010年智利Mw8.8级大地震。火山活动也有类似表现,两个VEI≥5(VEI是火山爆发指数)的喷发都发生在南半球。2011年日本仙台东发生Mw9.1级大震造成巨大的灾难,也影响了世界地震活动的格局。考虑到1933年日本三陆大震后的图像,日本弧大震可能没有完全改变全球活动格局。

1 引言

为了解释1906年旧金山大地震的观测资料,Reid提出了弹性回跳理论,认为造成地震的力不在震源附近,而是来自非常远的地方,在几百至几千年的周期内,这些远场力导致了弹性能的积累[1]。现在大家都认为这种力来自板块运动。地震和火山的发生都与板块边界有明显的关系[2],特大地震的孕育和发生是一种涉及板块运动的应力积累释放的力学过程,火山大喷发也与板块的俯冲运动有关。近年来许绍燮院士强调研究震情必须采用大尺度的视野,认为大地震发震结构可以具有全球规模的大尺度[3]。

造成灾害的地震不仅仅是岩石的破裂,而是岩石断层破裂粘滑失稳,在破裂贯通时才产生失稳应力降,大地震与平直断层有关[4]。断层突发错动失稳的发生必须具备匀阻条件,只有经历一系列小错动,铲平断层面。从而实现匀阻化[5]。通过数值模拟证明,具有较长的匀阻段是发生大震的首要条件[6]。

火山和地震都是现今地球动力学的表象,地震主要反映构造机械能的集中与释放,而火山主要反映岩浆热能的集中与释放。安艺敬一(2009)认为火山和地震不仅在预测策略上,而且在物理模型上都可以很相似[7]。实际上地震与火山的基本的破裂机制是类似的,地震活动中破裂促使断层两侧块体的错动,而火山活动中,破裂使高压的岩浆有溢出的通道,证明了火山和地震前的应力和破裂是类似的,同属于一个新的地球物理学分支[8]。

地震活动时间分布上最显著的特征是可以用互相交替的活跃期与平静期来描述,而且地震的群体活动及其运动学特征直接反映着各个板块的基本动态[9]。Mogi(1974)研究了全球大地震的纬度特征,划分了主要地震带的平静期与活跃期[10]。马宗晋院士根据我国地震图像的变化提出了活跃期与主体地区相关联的概念[3]。

虽然根据历史记录得到的全球地震、火山活动的分布的主体地区与形态随着时间的变化有明显的变化,然而根据古地磁、冰后回跳,以及现代GPS测量得到的板块运动速度矢量大致相同[11],说明板块运动几个百万年以来是稳定的。Anderson(2003)指出由于热膨胀、传导和粘滞系数具有很强的非线性,高压下的地幔对流是缓慢的而且是大尺度的[12]。Dewey(1986)认为,研究大陆碰撞构造的一个基本问题是如何将板块位移方向与速率转化为板块边界的应变与较小地块的位移[13]。研究地震、火山活动格局的一个基本问题是如何将时空大尺度的板块运动转化为时空小尺度的断层活动。由于板块运动及其相关的地幔对流是大尺度和缓慢的,与历史记录的地震、火山活动格局的转换只是一种微动态。只有在理解这种小尺度的构造活动微动态之后,我们才能了解地震、火山活动格局转换的机理。为此首先我们从实际资料中研究微动态格局的变化。本文搜集的火山活动数据主要是根据Smithsonian Institution的资料[14],地震目录主要根据 NEIC目录[15],国内地震依据郑大林研究员提供的强震目录加以修正。

2 20世纪全球地震与火山活动

20世纪以来,全球地震、火山活动经历了由强而弱,又再次加强的过程[16-17]。20世纪初期,有一次地震、火山活动的高潮期。1900年以来全球火山喷发6级以上(VEI≥6)的总共3次,就有两次发生在20世纪初。与此同时全球8级以上地震数目有一个明显的高峰(图1),尔后在总体减弱的趋势上,40—50年代有一个较低的峰值,1970年左右又有一次更低的峰值,80—90年代全球活动最弱,之后开始出现上升的趋势。相邻 M8地震之间时间间隔的变化也可以看到,20世纪初间隔最短(1年左右),至1985年左右最长(接近5年),之后又逐渐变短,大致1年半左右。

世纪之交(1990—2010年),全球地震、火山活动都开始增加,M8以上地震平均每年1.43次。1991年在近80年后又发生一次VEI 6的喷发(皮那图博火山)。

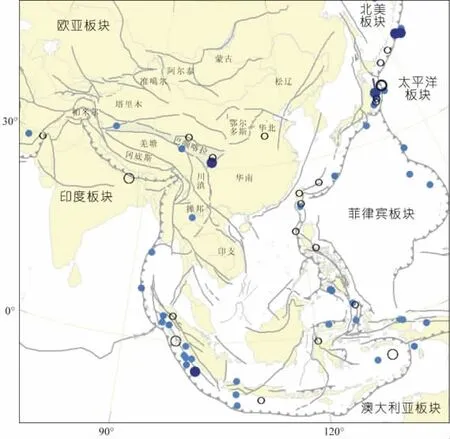

全球大火山喷发分布与深震(d≥300km)分布显示西太平洋板块边界的活动有一个从北向南的迁移趋势,1900—1913年火山活动集中在阿拉斯加—日本弧,而1900—2010年主要在菲律宾—印尼一带。与此同时,亚洲的大陆的浅震也显示了类似的趋势,1900—1913以帕米尔—贝加尔带为特征,而1900—2010年在昆仑山—印度一带。

(1)1900—1913年

20世纪初,全球地震、火山活动相当强烈,M8以上地震平均每年3.6次,火山活动集中在北半球,特别是西半球北部,1902和1912年发生中美洲圣玛利亚火山和阿拉斯加万烟谷两次VEI 6的火山大喷发,还发生1907年堪察加苏达奇火山VEI 5的喷发。另外还发生VEI 4的喷发7次,平均不到5年发生一次VEI 5以上喷发。

环太平洋地震以中美洲—南美北段及菲律宾板块东西边缘为主,千岛—日本弧主要是7级地震,活动相对较弱,而1914年以后千岛—日本弧8级地震活跃。菲律宾海板块周缘都有8级地震。中南美地区加勒比板块附近地震活跃,这在之后两个时期都没有出现。

20世纪上半叶亚洲大陆显示了历史上最强的地震活动,青藏高原附近显示出以帕米尔—贝加尔、喜马拉雅、以及南北带为三个边的大三角。其中西北边主要在1900—1913年期间在帕米尔—贝加尔带上发生了7个8级大震。大三角的东边(南北带)主要活动在1914—1953年。1954年后,所谓大三角的形态基本解体。

(2)1914—1953年

1914—1953年,全球地震相当强烈,M8以上地震平均每年1.9次,而1954—2011年平均每年仅有1次。浅源大震以地中海—巽他带,以及南美最为显著,西北太平洋的日本—千岛的活动也很强烈,亚洲大陆的大震以南北带以及印度板块东犄角活动最突出。1914—1927年西北太平洋从堪察加—千岛—日本—台湾活动显著,南美的地震活动局限在安第斯中—南段之间的无火山活动区;1928—1939年澳大利亚北缘巽他带活动突出,南美的地震活动相对较弱;1940—1953年在安第斯北段、中段以及中美洲都很强烈,印度板块东犄角以及南海周围也有强烈活动,全球地震活动强度达到一个相对峰值(图1)。

图1 全球每年特大地震数目随时间的变化

然而这一时期总体上全球火山活动较弱,1914—1953年的40年期间内仅发生两次VEI 5喷发,分别是1932年南美的阿祖尔火山喷发和1933年千岛的春牟古丹岛火山喷发。总共发生VEI 4以上的喷发19次,平均20年发生一次VEI 5以上喷发,是各个时期中最弱的阶段。

(3)1954—1989年

20世纪下半叶(1954—1989年),全球地震、火山活动都相当平缓,全球没有发生VEI 6以上的大喷发,M8以上地震平均每年0.75次。

东半球大震显示了两条近东西的带,北面的是阿拉斯加—蒙古的一条大致东西向的带,1966—1976年中国华北大震就是在这样的背景下发生的。南面还有一条巽他带。西半球南美洲发生了3个M8,包括世界最大的Mw9.5地震,三个大震之间间隔1600~1800km。在地中海带向大西洋延伸的伊比利亚—亚速尔发生2个M8地震。大部分8级大震都发生在北半球高纬度带。

菲律宾海西动东静,马里亚纳弧大震缺失。中美洲加勒比海板块以及南美北部无8级地震。北美德福卡板块向南北扩展,蛇河活动活跃。1980年圣海伦斯火山喷发后,美国西海岸一连串7级地震。中国地震活动集中在青藏高原东西两侧,东侧较强,为南北带和华北地区,西部较弱,主要是地中海带延伸到帕米尔地区。显示了印度板块、青藏块体与塔里木—准噶尔—阿尔泰地块组合运动的态势。

1979—1989年中国乃至全球都是20世纪地震活动最弱的时期,全球M8以上地震平均每年不到0.3次。这种弱势也可能是全球活动格局改变的前奏。

图2 全球1900—2010年不同阶段浅震分布图

3 1990年后的地震火山活动格局的演化

近20年来特大地震以南半球为主,2004年苏门答腊大震引发大规模海啸,导致20多万人死亡,同时导致赤道鼓起的程度有所减轻,使得地球变得更圆。2010年2月28日智利发生8.8级大地震,导致地轴偏移,地球自转因而加快。火山活动也有类似分布,VEI≥4的火山喷发也以南半球为主。两个VEI≥5的喷发都发生在南半球。

(1)1993—1997年

1990年日本云仙岳火山喷发,1991年菲律宾皮那图博火山喷发,都属于菲律宾海板块西缘琉球—菲律宾弧的活动,而琉球—菲律宾弧与巽他弧和新几内亚—汤加弧大致交汇于班达海,成三叉形。琉球—菲律宾弧的活动,带动了巽他弧和新几内亚—汤加—新西兰弧(也是澳大利亚板块北边界)的活动,进而促进了南半球板块运动。巽他带和新几内亚—汤加带也非常活跃。1990年印尼克鲁特火山喷发,1994年新不列颠岛拉包尔火山喷发,然而这一时期仍然带有上一时期的痕迹。

1993年北海道东南和北海道西南分别发生M7.8,西北太平洋活动集中在千岛弧,同时,1995年萨哈林M 7.6地震。鄂霍次克板块西缘、日本海东缘平静多年后又开始活跃。向南马里亚纳,新几内亚,到汤加也都有8级地震活动。

1997年5月10日伊朗东北M7.7,M7.5地震,加上新疆伽师1997年1—5月的一连串震群,在阿富汗、帕米尔周围形成一个包围圈。1996—1997年中亚地震活跃,显示阿富汗地块向南推挤,并向东扩展的态势。1997年11月8日发生西藏玛尼7.9级大震。另外1997年5月在印度南北分界附近发生两个M6。预示印度板块开始受力。

(2)1998—2001年

1998年后全球大震活动图像已经改变,M8大震集中在印度—澳大利亚板块北缘。在中亚地块向南压下和印度板块向北运动的作用下,发生昆仑山和印度库奇大震,同时对应的板块边界——印度—澳大利亚北界逐渐活跃。

西太平洋M7分布显示了日本弧为主的三角形俯冲,尖端指向中国东北珲春,结果2002—2005年长白山火山出现扰动异常。这说明西太平洋板块边界主要是向下的深部俯冲。班达海三叉带继续活动,北支菲律宾海西缘的活动向北发展,发生了1999年台湾集集M7.7,东支2000年11月俾斯麦板块发生2个M8和多个M7地震。西支苏门答腊附近发生两个M8大震。

地中海带1980—1992年期间大震活动频繁,喜马拉雅东、中段却很平静,有人认为这里严重缺震。然而1993年后并没有在这里填补,相反大震却整体向北迁移,挪到昆仑山带上。2001年1月印度库奇7.8地震,与近东西向断裂的逆冲有关,显示了印度南部经受巨大的南北挤压。然而这一时期印度板块北部与喜马拉雅、冈底斯、羌塘以及川滇等地块组合在一起,印度—欧亚板块之间的变形主要表现在青藏中部巴颜喀拉地块的活动:1997年11月8日地块南侧玛尼Ms 7.9(Ms是面波震级),以走滑为主的左旋-逆断层;2001年上半年破坏性地震局限在昆仑山—川滇北缘以南,11月14日地块北侧昆仑山北西西向左旋走滑,发生8级大震。

(3)2002—2007年

大震活动虽然分布在环太平洋,但是本期的活动格局完全不同于1993—1997年。较大火山喷发(VEI=4),包括2002年厄瓜多尔的莱温塔多尔火山喷发、2005年新几内亚的马纳姆火山喷发、2006年拉包尔火山喷发,都在南半球。这一时期,通常地震活动较弱的东非裂谷西支发生了两个7级大震。2005年9~10月,阿法尔达巴胡火山2.5 km3熔岩溢出,也是罕见的岩浆活动。

图3 巴颜喀拉地块周围地震活动系列

太平洋板块西缘活动,千岛弧和日本发生M8大震,然而菲律宾海板块周缘已经没有M8大震,特大地震显示西太平洋活动以南部为主,明显地不同于上一期M7显示的日本弧三角形俯冲。巽他弧的苏门答腊附近却强烈活动,2004年12月26日发生苏门答腊Ms 8.7特大地震,逆冲带右旋走滑,GPS测量显示中国西南被拉向西南。

2002年兴都库什深震,2005年巴基斯坦大震,显示中亚又开始新的动作。为下一时期中国昆仑山的活动做好了准备。

(4)2008—2010年

千岛的萨里切夫火山、冰岛的埃亚菲亚德拉火山、以及印尼的默拉皮火山发生较大喷发(VEI=4),前两个都在高纬度,只有默拉皮在赤道附近。

1993年后中国及其邻区地震活动出现了新的格局,显示了一种新的地块活动组合。印度板块和喜马拉雅、冈底斯、羌塘以及川滇等地块组合在一起,印度和欧亚板块之间的变形主要表现在青藏中部昆仑山北西西向构造的左旋走滑。2008年3月21日巴颜喀拉地块西界新疆于田发生Ms 7.3地震,显示受到NWW-SEE引张,可能为巴颜喀拉地块的向东运动提供了条件。接着就是2008年5月12日地块东界汶川发生Ms 8大震。然而这种格局并没有就此结束,2010年4月14日晨玉树发生7.1级地震。直到2010年底,印尼苏门答腊附近的7级地震仍然不断,意味着原来的构造格局可能还要维持一阵子。

1985年后8级地震发生的频率不断增大。今后几年的活动频度还会增大。M8.5地震在纬度有一个总体向南移的趋势。2009年汤加8.2级,2010年智利8.8级与大部分7级大震都发生在南半球。

4 特大地震对全球活动的影响

2011年3月11日本仙台东发生9级大震造成巨大的灾难,也可能改变了世界地震活动的格局。新的地震、火山的活动可能呈现新的图像。

日本大震可能是全球1900年以来第四大地震[18]。特大地震后,发震板块的弹性应变能瞬间释放,在几年内该板块附近没有大震:比如1960年智利特大地震发生后,直至2010年2月27日再发生M8.8地震。纳斯卡板块无8级大震。1964年3月28日阿拉斯加威廉王子湾 Mw9.2震后,阿拉斯加—阿留申无7级地震。2004年苏门答腊地震后,虽然苏门答腊附近强烈活动持续很长时间,但是印支—南海板块无大震。1952年11月4日堪察加Mw9震后几年内堪察加板块无大震,直至1956年10月11日发生7级地震,1958年11月6日发生8级大震。

最大地震后,大震发生在哪里?1960年智利特大地震发生后,1960年6月—1966年6月全球M≥8地震都发生在遥远的太平洋对岸。2004年苏门答腊地震后,全球2005—2009年的大震依然分布在西南太平洋和亚洲东南。1952年11月4日堪察加 Mw9震后,1953—1958年全球大震主要分布在阿留申—日本—蒙古成一弧线。除了大震的影响外,还要考虑的是(可能更重要)当时的全球地震形势,或者说板块微动态格局。

2011年3月11日本Mw9震后,全球大震分布的格局是否改变呢?2011年3月11日至今时间不长,还没有出现可以依据的图像。我们只能参考历史资料来推测。与“311”地震类似的地震有两次,一次是1933年距离“311”震中220km处的三陆地震,另一次是1707年日本南海海槽ML8.6地震(ML是地方性震级)。

1707年10月28日,ML8.6地震之后49天,富士山发生大喷发,而这次“311”仙台地震后,有些人担心富士山是否会再喷发。虽然日本有13座活火山的小震活动活跃,然而除了西南的雾岛火山的新燃岳火山喷发外,并没有太大的火山活动。震后4天在富士山西18 km处发生6.2级地震,却没有诱发富士山再次喷发。除了火山自身的原因外,1707年大震主要与菲律宾板块俯冲有关,而2011年大震是太平洋板块俯冲产生的。1707年日本地震后中国的强震主要在鄂尔多斯西缘至川滇东缘,1707—1739年发生6次7级以上大震,包括1709年中卫7级地震,1713年四川叠溪7级地震,以及1739年银川8级大震。

1933年3月2日发生 Mw8.4地震(日本三陆地震),虽然发生在海沟外隆,其能量积累应该也与今年地震类似,与太平洋俯冲以及日本弧的活动有关。震后全球8级地震主要发生在特提斯带的东段:喜马拉雅—巽他—汤加。中国境内发生1933年8月25日叠溪大震,1937年1月17日都兰7级大震,以及1937年8月1日山东荷泽大震。其中叠溪与都兰都位于巴颜喀拉地块,与最近的地震格局类似(图4)。而荷泽位于南华北盆地的东濮凹陷,虽然华北不会成为主体地区,然而我们需要注意零星的大震。喜马拉雅缺震已经很长时间,发生大震也不会令人感到意外。

图4 近期地震分布与1933年日本地震后形势对比

考虑到与1933年后大震格局的相似性,可能2011年日本大震并没有完全改变全球运动的格局。

5 结语

构造地震的孕育发生过程是一种与全球板块运动有关的过程,虽然我们目前对它知之甚少,但是如果要进行地震预报,就必需了解全球板块构造活动的微动态。

大地震的孕育与一些板块地块的运动变形过程有关,一定阶段的运动变形与构造组合有关,寻找与判断这些构造组合及其运动过程对于分析地震活动形势是很重要的。

火山与地震有不同的机理,但是他们存在某种联系。火山大喷发与大地震一样受板块运动的控制。如果说地震反映了板块运动的力学过程,而火山反映了板块运动的热力学过程,与板块运动相关的地幔运动也离不开热的活动,关注火山喷发有助于全球地震活动形势的判断。

虽然历史不会重复,但是有些类似的东西还是存在的。1907年和1933年日本俯冲带大地震后,龙门山附近叠溪都发生了7级大震,1933年震后与2011年311大震前后中国大震活动都涉及巴颜喀拉地块。

实际上地震、火山活动的格局比1900年以来的格局变化要丰富得多,比如华北1369—1730年活跃期,地震活动主体地区在山西带,与1731年后的冀中平原带完全不同。由于1900年前全球历史地震资料的缺乏,全球格局肯定比1900年以来表现出来的多得多,今天我们所面临的也可能是一次全新的地震格局。

许绍燮院士指出,结构与动力匹配是发震的基础,认为动力是矛盾的主要方面[19],动力的演变是地震活动高潮低潮及其格局变化的主要原因。上述地震、火山活动格局变化是地球动力学动态演化结果的表现,虽然目前我们还不知道动力学演化的具体机理,但是梳理这些表象,追溯求源也是认识地震、火山背后动力学演化的一种途径。

(2011年9月14日收到)

[1]REID H F.The Mechanics of the earthquake,the California earthquake of April 18,1906[R]//Report of the State Investigation Commission,Vol.2,Washington,D.C.:Carnegie Institution of Washington,1910:54.

[2]TURCOTTE D L,SCHUBERT G.Geodynamics[M].New York:John Willy &Sons,1982.

[3]许绍燮.地震发震大尺度结构 [J].科技导报,2010,28(23):26-33.

[4]马瑾.地震成因与地震区划工作中构造物理研究的一些进展[J].现代地壳研究,1989,(4):1-9.

[5]王绳祖.浅源地震的失稳过程是破裂扩展抑或摩擦错动 [C]//第二届构造物理学术讨论会文集,北京:地震出版社,1991:113-119.

[6]洪汉净.从地震模拟看匀阻段与大震的关系 [J].地震地质,1994,16(2):109-114.

[7]安艺敬一,著.预测地震和火山喷发的地震学 [M].尹祥础,译.北京:地震出版社,2009:331.

[8]BIANCO F,CRAMPIN S.The new geophysics:similarities in forecasting earthquakes and eruptions[C]//EGU General Assembly 2005,Vienna,Austria,2005.

[9]马宗晋,张德成.板块构造与地震 [M]//李春昱,等,主编.板块构造基本原理,北京:地震出版社,1986:363-391.

[10]MOGI K.Active periods in the world chief seismic belts[J].Tectonophysics,1974,22:265-282.

[11]DEMETS C,GORDON R G,ARGUS D F,STEIN S.Current plate motions[J].Geophys J Int,1990,101:425-478.

[12]ANDERSON DON L.Simple scaling relations in geodynamics;the role of pressure in mantle convection [J].Chinese Science Bulletin,2003,49(19):2017-2021.doi:10.1360/03wd0321

[13]DEWEY J F,等.青藏高原地质演化 [M].北京:科学出版社,1990.

[14]Smithsonian Institution.Holocene volcano basic data[M]//Global Volcanism Program,2000.

[15]National Earthquake Information Center-http://earthquake.usgs.gov/regional/neic/

[16]洪汉净,于泳,郑秀珍,等.全球火山活动分布特征 [J].地学前缘,2003,10(特刊):11-16.

[17]于泳,洪汉净,刘培洵,陶玮,郑秀珍.全球大地震时空分布与动力学机制的初步研究 [J].地学前缘,2003,10(特刊):5-10.

[18]USGS.Largest Earthquakes in the World Since 1900[EB/OL]. 2011. http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/world/10_largest_world

[19]许绍燮.地震应可预测 [J].科技导报,2010,29(13):2.