美国外交政策信心指数研究及其启示

2011-01-10张万坤钟佩雯

张万坤,钟佩雯

(深圳大学管理学院,广东 深圳 518060)

引言

美国外交政策信心指数 (Confidence in U.S. Foreign Policy Index)是由美国无党派色彩的非盈利公共政策研究机构“公共议程”(Public Agenda)联合美国最有影响力的国际事务和外交政策出版物——美国外交关系理事会出版的《外交》(Foreign Affairs)期刊组织展开的一项调查。2005年以来,该调查在福特基金会(Ford Foundation)的赞助下,于全国范围内随机选取美国的成年公民,并跟踪他们对美国外交政策的态度及其变化趋势,至今已公布了7份调查报告。调查时间分别是:2005年夏季、2006年秋季、2006年冬季、2007年春季、2007年秋季、2008年春季,以及2010年春季。该调查体系由超过20个不同领域的具体问题构成,主要是为了解公众长期以来是如何看待和评价美国在世界所扮演角色而设计的。

本文拟通过对其历次调查的基本结构、相关结论及其焦虑指数与构成等等诸多方面的分析,来探讨美国外交政策信心指数研究的特点与不足及其所能对中国外交政策研究与评估带来的启示。

一、历次调查的基本架构及其相关结论

在正式展开调查前,调查人员还曾对一些专家进行了访谈,并访问了由普通民众组成的4个焦点小组[1]。历次正式调查的主要结论如下:

1.第一期调查(2005年夏季)

在这一期调查中,调查人员于2005年6月1日至6月13日期间,向在全国范围内选取的1 004名年满18周岁的成年公民展开电话调查。调查结果显示,美国民众普遍存在一种高度焦虑和不确定互相交织的情绪。近一半(49%)民众表示美国与其他国家的关系“有许多他们很担心的地方”。在普遍认为与伊斯兰世界相关的议题是当前美国外交政策面临的重要(fundamental)挑战的同时,民众却对美国外交的未来走向没有形成主流意见。具体而言,共有3/4的民众担心美国将会失信于盟友或者穆斯林国家对美国仇恨的日益加深(其中的40%表示非常担心);伊拉克问题及恐怖主义问题位列美国民众眼中最重要的全球性问题头两位,64%被访者在美国发展与穆斯林国家良好关系的问题上的评分在“C”以下,为所有相关问题中评分最低。不过,尽管民众对上述问题表现忧虑,他们对美国应采取何种措施来应对该状况并没有一致的意见。此外,高达63%的美国民众认为对于美国发动战争操之过急的相关指责是“有道理”或者“非常有道理”的[2]。

2.第二期调查(2006年冬季)

在这一期调查中,研究人员开始把研究的重点从公众对美国在世界中扮演角色的看法转移到探索公众不断变化的观点上,并结合当时的国际关系热点新闻设计出了新的问题。调查人员于2006年1月10日至1月22日间在全国范围内,就25个领域超过110个问题,向1 000个成年公民展开调查,发现民众在与穆斯林国家关系等问题的担心程度与第一期调查相比有所下降 (更少的民众对这个问题表示“非常担心”),但依然有64%的民众对美国处理相关问题的评分在“C”以下。不过大部分被访者(76%)对于政府能采取大量措施,缓和及改善与穆斯林的国家仍然非常有信心。而民众“对美军在伊拉克战争中的死伤”,以及“国家对外国能源的依赖”两个国际问题的关注度最高。

当被问到美国外交政策的重中之重时,“帮助遭受自然灾害冲击的国家开展重建工作”以及“与世界各国合作解决环境问题,控制疾病”居前两位。而认为“推动民主进程是美国很重要的外交政策”的人数是所有选项中最少的(仅占20%),同时他们对推动民主将会使美国更加安全,还是会把美国拖入战争的深渊存在意见分歧。

而在本次调查设计的被调查民众对23个领域的外交政策表现的评分与6个月前的第一次调查并没有明显的提升。其中的4个领域得分显著下降,16个领域评分保持平稳,余下的3个领域为新增问题。

本期调查还新增加了民众对政府诚实度(truthfulness)的调查,结果显示只有极少数被访者认为政府在完全诚实地向公众发布信息,但在一些特定的外交政策领域以及有关恐怖主义的问题上,认为政府诚实的比例略有升高[3]。

3.第三期调查(2006年秋季)

研究人员于2006年9月5日至9月18日期间,从全国随机抽取了1001位18岁以上成年公民展开调查,并在调查中引进了新的焦虑指数(Anxiety Indicator)来测量公众对美国当前国际地位和政策的总体感受。本次调查中的焦虑指数为130,高于100的中等水平的同时,也表明大部分民众对美国在世界处于不安全的状态表示出焦虑的态度。而且,他们对包括伊拉克问题(55%)、对外国石油的依赖(57%),以及非法移民等问题表现出了更深的忧虑。这种焦虑还体现在以下几个方面:第一,尽管81%被访者认为世界各国民众仍然把美国看作自由民主,人人机会平等的国度,但87%都认为其他国家对美国的负面看法对美国国家安全而言是个威胁;第二,民众对美国政府维持国家安全的相关措施信心不足,特别是在推动民主的问题上,仅有24%的民众认为推动民主进程对美国而言是非常重要的目标;52%认为推动民主可以减少冲突和暴力事件,但却有64%认为民主进程不可以强加在其他国家的身上,因此他们必须为此做好准备;只有20%认为美国可以建设一个民主的伊拉克;第三,民众普遍认为美国对国外进口石油会威胁国家安全,希望政府在能源依赖方面采取措施;第四,尽管在上一次调查中,民众对美国与穆斯林国家的关系焦虑程度有所下降,但在本期调查中,他们的焦虑程度又再一次上升8%达到42%;最后,与健康或赈灾相关的美国外交政策得到了最多民众的支持:绝大部分民众支持美国与“其他国家合作解决环境问题或者控制疾病的蔓延(73%)”以及 “对受到自然灾害的国家展开援助(71%)”;但在 “提高其他国家妇女人口的待遇(60%)”以及“帮助贫困国家人口接受教育(54%)”等不与人体健康直接相关的议题上所获得的民众支持却比较低[4]。

报告还对前面所提到的焦虑指数的问题设计、计算方法等作了说明,本文将在第二部分中具体对该指数展开详细介绍。

4.第四期调查(2007年春季)

在2007年2月21日至3月4日期间展开的调查中,1013位年满18岁的成年公民对美国外交政策的焦虑指数得分为137,反映出民众很强的焦虑感。这种焦虑感具体包括以下几个方面的内容:

首先,民众对美国参与战争持明显的负面态度。尽管60%认为美国对伊拉克人民负有“道义上的责任”,但70%却支持从伊拉克撤军;同时,他们也对美国政府在伊拉克战争中的表现评分很低:73%给美国在伊拉克的战事评分很低 (评分为C、D或者F),这一数值远高于2005年6月调查的57%;61%认为美国在伊拉克战争中取胜并不能保证美国不受恐怖主义的威胁,更有70%认为美国应该在12个月内撤军;59%表示他们并不认为美国在外交政策方面对美国民众说出了实情,比2006年9月的调查上升了10%。美国民众对伊拉克政策的焦虑感已经开始慢慢影响他们对美国政府其他外交政策的评分,这可能会进一步缩小美国政府调整其外交政策的空间。

其次,越来越少的民众认为政府能够在诸多外交政策领域里有所作为。其中:分别只有13%、24%和36%的民众认为政府可以采取许多措施:(1)建立一个民主化的伊拉克;(2)阻止大杀伤力武器的范围扩大化;(3)阻止新一轮发生在美国本土的恐怖袭击,而这三个措施的认同比例分别比2006年9月的调查结果下降了20%,32%和45%。

第三,大部分美国公众都不认同用武力解决问题的方式。其中,支持以武力手段处理伊朗问题的比例仅为8%;在几个备选的提高国家安全程度的措施中,只有非常少的被调查者认同“攻打发展大杀伤力武器国家”这一措施;70%认为“美国发动战争是操之过急”这一指责至少是“部分合理的”(31%认为这是完全合理的),67%强调应该用外交和经济手段来对抗恐怖主义实力;84%认为只在获得美国的同盟支持时才发动使用军事力量对于美国外交政策而言是非常重要的。

第四,就算民众对美国在阻止核武器扩散方面所采取措施的评分保持平稳,但他们仍然把防止核武器扩散列在外交政策非常靠前的位置:75%认为这对于美国外交政策而言是非常重要的;同时,民众的回答中也透露出了某种宿命论(fatalism)的悲观色彩——63%认为美国政府难以阻止越来越多的国家发展核武器。

最后,他们认为全球变暖的问题是美国外交政策的当务之急。美国民众认为解决这一问题需要美国政府的主导并认为世界各国的合作来解决全球变暖问题也是切实可行的,这一比例从2006年9月调查的58%上升到本次调查的65%[5]。

5.第五期调查(2007年秋季)

概括说来,民众在这次调查中对一系列提高美国地位的战略表现得越来越悲观,同时也对美国的外交政策表现出了很低的信心——焦虑指数值为136,远高于中等水平100,这一焦虑的状态还表现在:

第一,对部分维护国家安全的措施信心不足。即便是 “更好地收集情报”“减少能源依赖”“打击非法移民”等较多民众认可的措施,其支持度也在本次调查中有所回落。

第二,对伊拉克问题依然非常关注,认为这是美国外交政策的中心工作。尽管在这次调查中,民众对美国在伊形势的负面态度有了轻微下跌,但民众对这场战争的最后结果依然存疑:2/3认为美国应在12个月内从伊拉克撤军;近一半(51%)认为在建设一个民主的伊拉克以及控制当地的暴力事件上,美国能做的事并不多;47%认为这是一场内战(civil war);60%认为即便美国在伊拉克战争中取胜也不能保证国家安全而不受恐怖主义威胁;52%认为美国政府并没有向民众透露这场战争的真实情况。

第三,在对伊朗问题的解决方式上,大部分民众都强调应以外交非军事手法。35%认为应该使用外交手段与伊朗改善关系,而认为应使用威胁或军事手段的仅有19%[6]。

6.第六期调查(2008年春季)

第六期调查的焦虑指数为132,与上次调查相比下降了4点,特别需要指出的有以下几点:

首先,民众在对美国能源独立性表示担忧的同时,开始将能源与国家安全联系起来,发展能源的独立性常常是民众最支持和认可的维护国家安全的措施。共有60%的被访者表示美国减少对外国能源的依赖对于维护国家安全“有很大帮助”。

其次,尽管伊拉克战争仍是民众眼中最重要的美国外交政策,但对它的关注程度随着调查开展期间“次贷危机”的爆发而有所下降;相应的,越来越多的民众认为经济问题也属于外交政策领域的范畴,从2006年的3%上升到本次调查的11%。

第三,民众在伊朗问题上表现出了持续的关注。与半年前的调查相比,支持使用外交手段来缓和与伊拉克关系的比例急剧上升了12%,47%认为这是最佳的战略。

第四,民众对伊拉克问题的关注度有所下降。虽然民众对美国在伊拉克战争中表现的评价有所上升,但仍然处于非常负面的水平。

第五,越来越多的民众对与全球发展相关的问题表示支持。高达3/4的被访者认为援助受到自然灾害的国家,与其他国家开展环境领域的合作,以及防止疾病传播、提供洁净水源等措施是“非常重要”的外交政策;同时民众对这些美国政府在领域中的表现评价比较高,其中有76%给政府在阻止疾病全球范围内的传播这项工作的评分为“A”或者“B”。然而,尽管民众对这些与全球发展相关的问题表示支持,但他们却不认为这么做可以提升国家安全的水平。

7.第七期调查(2010年春季)

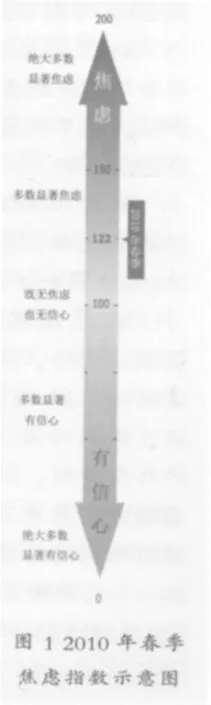

第七期调查主要将历次“焦虑指数”调查的结果做了简单的比较与分析。结果发现,2010年春季这次调查的焦虑指数为122,该得分为2006年秋季展开焦虑指数调查以来的最低。研究人员结合调查中的其他问题发现,这可能与民众认为美国在全球的形象有了改善,也可能是当前糟糕的经济状况和其他民生问题转移了民众对美国外交政策的忧虑。而从被调查者的党派背景来看,民主党与共和党人之间对美国外交政策的信心指数具有较大的差别,其中,共和党人的焦虑指数从2008年的108急剧上升到2010年的134;而民主党人的焦虑指数则从2008年的142下降到2010年的104;至于独立人士的焦虑指数,从2008年的140下降到2010年的128,变化与前面二者相比虽然不算剧烈,但已经有了较大的下降[7]。

二、美国外交政策焦虑指数介绍

1.计算方法

焦虑指数(Anxiety Indicator)是美国外交政策信心指数中的一个重要组成部分,其主要作用在于测量美国公众对外交政策的心理舒适度 (com fort level)。

“公共议程”从第三期(2006年秋季)报告开始展开美国民众焦虑指数的计算。调查者共设计了5个关键问题,供被调查者作答。它们分别是:(1)在考虑最近美国与其他国家的关系时,您认为事态是在朝着正确的方向发展,还是朝着错误的方向发展?(2)您认为其他国家是如何看美国的?是正面的,还是负面的?(3)您认为对与美国和美国人来说,这个世界是在变得越来越安全,还是越来越危险?(4)您认为在过去的日子里,美国作为推动建立世界和平和繁荣的先行者,表现如何?(5)您认为自己是怎么看待世界事务的?是有点关心,还是完全不关心?研究人员在剔除不确定或者没有作答的回应后,按下列步骤计算:

图片来源:Scott Bittle and Jon Rochkind with Amber Ott,“Public Agenda Confidence in U.S.Foreign Policy Index: Americans Less Anxious About U.S.Foreign Policy Now than in Past Four Years”,Volume 7,Spring 2010.图中文字由笔者根据英文原版文字译出。

(1)如果问题设置了一个正面选项和一个负面选项,此时用下面的公式计算系数 (question index component):

K=100+(p(-)–p(+))

这里的p(+)表示选择“正面选项”的百分比,p(-)表示选择“负面选项”的百分比。

(2)如果问题设置了两个正面选项和两个负面选项(非常满意、比较满意、不太满意、非常不满意),则用下面公式计算系数:

K=100+(p1(-)–p1(+))+0.5*(p2(-)-p2(+))

这里的p1(+)代表“非常满意”的百分比,p1(-)表示“非常不满意”的百分比,p2(+)表示“比较满意”的百分比,而p2(-)则表示“非常不满意”的百分比。

最后,将上述成分指数取平均值,得出最终的焦虑指数。

该指数用从0到200分的数值表示,其中100分为中间值。当公众的评分为50分或以下时,表示公众对当前美国外交政策处于一般甚至满意的水平;而当公众的评分高于150分的“警戒线”时,就表明公众对美国对外政策处于一种恐惧甚至或不支持的状态[8]。

2.历年美国外交政策焦虑指数及其变化

美国外交政策焦虑指数历次调查得分情况及其变化趋势如图2所示:

从图2的相关数据,结合该指数的设置方式可知,历次焦虑指数的调查结果分别为:130、137、136、132、122,均非常接近 “多数显著焦虑(Significant Majority Anxious)”的警戒线水平。而在第一次焦虑指数调查(2006年秋季总第三期)的结果中表明,该指数为130,远高于指数的中间值100,是相对较高的水平,此后几次焦虑指数的调查结果均高于100的中等水平。

对于上述结果,调查人员经分析后认为:首先,虽然该指数是第一次呈现在读者的面前,不能与其他时间的同类调查作对比,但也足以表明公众对当前的外交政策表示出深深的忧虑和不满;其次,在很大程度上国内外热点事件 (比如旷日持久的伊拉克战争、伊朗核问题等)以及美国在全世界范围内不受欢迎的事实,都影响了该焦虑指数的最终结果;最后,民众不同的政党背景也影响了最后的调查结果。

三、美国外交政策信心指数研究的特色与不足

经过对美国外交政策信心指数7份系列调查报告的系统梳理,笔者认为该指数研究有以下特色:

首先,该调查“移植”了消费者满意度指数(Customer Satisfaction Index)的理论基础并将其应用到了外交政策领域,是对已有知识的跨领域尝试。同时,该信心指数开始关注政策制定者少有关注,但公众却强烈关注而且已经形成了一定共识的议题 (如非法移民问题以及在全球经济体制下保护美国人的就业等)。

其次,该调查与涉及美国的国内外热点事件相结合展开调查,具有较强的时效性,能及时地反映当前民众对此类问题的基本观点和看法。

此外,自第三期后引入的“焦虑指数(Anxiety Indicator)”也是一大特色。它以相对稳定的量化指标方式呈现美国民众对美国外交政策的信心程度,与一般的民意调查相比,更直观,更具有纵向可比性。《外交》编辑詹姆斯·霍奇(James F.Hoge,Jr.)表示,这个指数能让我们深入了解民众对国际事务中宏观问题的具体看法,这是其他独立调查所不具备的[2]。

然而,尽管美国外交政策信心指数研究有上述诸多特色,它存在的各种问题也不容忽视:

一方面,许多问题都是基于热点事件当前时期的关注程度而设置的,由于民众意见形成与事件发展过程之间存在严重的依赖关系,那么在这些热点事件发生的哪个阶段展开调查,将很大程度上左右最终的调查结果。

另一方面,整个信心指数的指标体系并不明确,问题的设置以及最终统计数据的呈现均比较零散,让读者无法宏观把握该调查的整体结构。

此外,从焦虑指数问题的设置来看,仅仅用五个问题是否能比较全面、客观地反映民众对美国外交政策的信心程度,是一个很大的疑问。焦虑指数的计算过程采用的是简单的数理统计方法,忽略了问卷中众多调查数据之间的内在联系,难以全面客观地呈现民众对外交政策焦虑程度的真实状况并展开深入的分析。

启示

从前文的考察和分析可以看出,美国的外交政策信心指数研究虽有诸多不足之处,但无论从理论和现实的角度来看,此项研究对推进我国外交尤其是公共外交政策评价机制研究而言,仍有不少启发意义:

首先,开展中国公共外交政策评价机制研究有利于进一步完善中国特色公共外交体系建设。新世纪以来,在“外交为民”的理念和宗旨指导下,有中国特色的公共外交体系已基本成形,其基本标志为杨洁篪外长2011年2月16日在《求是》杂志上发表的“努力开拓中国特色公共外交新局面”一文。杨外长在此文中明确指出,“外交工作只有面向社会公众,着眼社会各界,与民意和舆论形成良性互动,才能把握主动,使国家的发展战略和对外政策产生亲和力和感召力。在这方面,公共外交无疑承担着政府与公众之间、政府与媒体之间、国内政策和国际认知之间的重要桥梁作用。”[9]因此,开展研究并建立中国特色的公共外交评价机制是完善有中国特色的公共外交体系的题中之意。

其次,开展中国公共外交政策评价机制研究有利于提高“科学办外交”的能力和水平。去年年底,杨洁篪外长在接受记者专访时提出了“科学办外交”的命题,并指出应该“以理论创新为动力,不断丰富和发展中国特色外交理论体系,大力提高科学办外交的能力和水平”[10]。因此,在深入认识和了解我国公共外交政策的形成机制、部门职能分工、主要服务对象等内容的基础上,结合数理统计、数学建模等量化手段,将客观现状与科学手段相结合,建设符合中国国情的、具有中国特色的公共外交评价机制和科学、合理的测量体系,使得原本不可直接测量的外交政策变得容易操作、容易统计、容易分析、容易比较,有利于外交决策部门更直观地了解民意,从而进一步提升外交决策科学化水的能力和水准。

由此可见,展开中国外交尤其是公共外交的科学政策评估研究,构建相应的科学评估体系不仅具有重大的理论意义和现实意义,而且还有较强的可操作性。所以,把这项工作提上研究议程迫在眉睫——无论是由外交部主管部门主导,或是由民间智库操作,亦或是官方和民间智库共同合作展开。

[1]Arum i A M,Bittle S.Public Agenda Confidence in U.S. Foreign Policy Index:Americans Perp lexed and Anxious about Relations with Muslim World According to First Confidence Index[J].2005,(1).

[2]Americans Perp lexed and Anxious About Relations with Muslim World[EB/OL].http://publicagenda.org/press-releases/americans-perp lexed-and-anxious-about-relations-muslim-world.

[3]Americans Wary of Creating Democracies Abroad[EB/OL]. http://publicagenda.org/press-releases/americans-wary-creating-democracies-abroad.

[4]Arumi A M,Bittle S,Johnson J.Public Agenda Confidence in U.S.Foreign Policy Index:Anxious Public Sees Growing Dangers,Few Solutions[J].2006,(3).

[5]Energy:The Rising Toll on Perceptions of America’s Foreign Policy[EB/OL].http://publicagenda.org/press-releases/ energy-rising-toll-perceptions-america-foreign-policy.

[6]Bittle S,Rochkind J.Public Agenda Confidence in U.S. Foreign Policy Index:Loss of Faith:Public’s Belief in Effective Solutions Eroding[J].2007,(5).

[7]Bittle S,Rochkind J,Ott A.Public Agenda Confidence in U. S.Foreign Policy Index:Americans Less Anxious About U.S. Foreign Policy Now than in Past Four Years[J].2010,(7).

[8]Bittle S,Rochkind J.Energy,Economy New Focal Points for Anxiety Over U.S.Foreign Policy[EB/OL].http://www.publicagenda.org/files/pd f/foreign_policy_index_spring08.pd f.

[9]杨洁篪.努力开拓中国特色公共外交新局面 [J].求是,2011,(4),44-45.

[10]刘水明,董力.中国外交迎难而上 开拓创新 大有作为[N].人民日报,2010-12-14.