康有为晚年“天游化人”的人生状态与其书法创作

2011-01-10陈弟

陈弟

(肇庆学院 文学院,广东 肇庆 526061)

1913年,劳夫人(康氏的母亲)逝世。康有为由日本回国奔丧,并于次年定居上海“游存庐”,直至康氏去世,此为本文定位康氏晚年的时间段。

1917年,康有为参加张勋复辟,不料这种有逆历史潮流的做法,在大众的反对声中,不到半年时间就宣告失败。康有为再一次成为被追捕的人物,躲进了北京美国使馆,也因此耗尽了自己最后的政治资本。至此,康氏已经进入“满足感和绝望”的晚年,“这是对自己为之奋斗的事业接近完成和进行反省的时期。如果对自己的一生作肯定的回答,觉得一生没有虚度时光,未竟事业将由子孙延续下去,这时他就会有一种自我完善感,对死亡无所畏惧。反之,如果觉得走过的道路充满坎坷,一事无成,重新做起又为时已晚,这时就充满了遗憾、焦虑和绝望,产生对死亡的恐惧感。”[1]一方面,康氏一生轰轰烈烈的救国运动、丰富的人生阅历和渊博的学识以及由此所带来的荣誉,让他感到欣慰和满足;然而,另一方面,康氏救国的雄心壮志一再遭到挫折与打击,这不免让他黯然伤神与绝望。这一矛盾的心理让康氏走出了“济人经世”的人生阶段,进入“天游化人”的人生状态。

一、天游化人与“圣、仙、佛”的艺术格局

萧公权在其《康有为思想研究》中对康氏思想前后变化的描述:

“第一时期为19世纪80年代到20世纪10至20年代,儒学和大乘佛学是他主要的思想源泉。这一时期,康有为一直取——道德的世界观,认为人定胜天的生命的基本律。康氏多年保持无神论的看法,像孔子一样,关心生,不谈死,宗教只不过是改善社会的工具。这一时期有大量的代表作,从《康子内外篇》到《大同书》的完成。第二时期包含康氏的晚期,从超然的立脚点来观察人与宇宙,以及对西方哲学较切的认识。至此他放弃人定胜天和人本主义的趋向,相信人的幸福得自于超越世界,而非重建世界。代表作《诸天讲》。”[2]

“从超然的立脚点来观察人与宇宙”,康同璧在《康南海续编年谱》中有“薇、璧问《易》义人天之故。先君以行前人间悲感之情,庶几游于人间,而不为人所囿,则超然自在矣!”[3]204亦有康氏在陕西一次演讲“天人之故”曰:“庄子谓人之生也,与忧俱来;孔子春秋政制,专为除民之忧;佛之全藏经,不过为解除烦恼。吾一生在患难中,而不忧不惧,欣喜欢乐为主。”[3]217晚年的康有为正是以这种出世的心态来讲求 “天游之学”和展示其“圣、仙、佛”人生格调。而这种人生状态的转变与确立可以从康氏晚年对于人生和宇宙观念的变化来考察其书法审美创造观的转变与其最终的成熟。

康氏从早年的热忱救国,到中年的连连挫折,使得晚年的康氏“不忍”的入世之心锐减,从而把眼光投向了事物之外,天游太虚,“结庐人境心乃远,呼吸通天开九关”(康有为诗句),那即是一种出世的人生态度。其次,在康氏晚年的《诸天讲》中有“逍遥乎诸天之上,翱翔乎寥廓之间,则将反视吾身、吾家、吾国、吾大地,是不啻泰山与蚊虻也,奚足以撄吾心哉!”知宇宙之大,觉人间世事之渺小。世事不足挂齿,又何必费心?人间悲欢不足以挂齿,有何足以悲欢?这便是康氏晚年遗世独立、飘然物外的“圣仙”心境。

其实,这种人格特质在康氏的早年也可以找到对应,热忱救国的康氏在传统的学问中,找不到适合拯救国家的方法,并在经历了人生早期苦闷彷徨和“无所皈依”之后,在西樵山转求佛教与老庄,也使得其个性中多了几分“普度众生”的怜悯。作为书法家的康氏在其《广艺舟双楫》中也透露了他对“低眉菩萨”艺术格调的终极追求。在其刚流亡海外时,所著《大同书》第三稿中已有涉及:“大同之后,始为仙学,后为佛学,下智为仙学,上智为佛学。仙、佛之后为天游智学矣。”[4]而此时的康有为正是一副饱经沧桑而又自得其乐的欢愉,并呈现出其豁达的胸襟和超然物外的神情。而这种超然物外的天游化人的人生状态,都无不突出地对象化在其书法艺术之中。

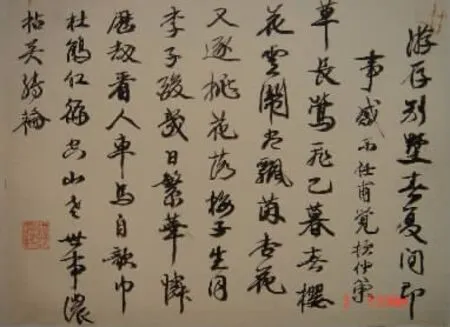

图1 康有为《游存别墅》

这种人生状态的确立,首先我们可以看到作为书法家的康有为在书法创造上的转变,康氏早年偏执地标榜“魏碑十美”:“一曰魄力雄强,二曰气象浑穆,三曰笔法跳跃,四曰点画俊厚,五曰意态奇异,六曰精神飞动,七曰兴趣酣足,八曰骨法洞达,九曰结构天成,十曰血肉丰美。”而其中最为被强调的就是“魄力雄强”,更为甚者是“穷乡儿女造像”无不佳者,犹如康氏早年在政治上执着地追求“君主立宪”,而此时的康有为已坦然地放弃以往的偏执,回归到中庸来审视书法的本真。审视这一时期康有为的书法创造,我们可以发现其作品遂改早年的欹侧、生动跌宕的结体与用笔,转变为平正取势,用笔多含篆隶笔法,即正笔中锋为多,雄浑固其体。然而收笔之处,却常用露锋,似隶书之雁尾,带着飞动、飘逸之趣。简而言之,康氏晚年的书法体现了“雄浑而又兼有飞逸”的意境确似圣人悟“道”于心的潇洒自得。

其次,康氏晚年的超然态度也使他真正去体验以佛悟书,以书悟道的艺术创造。例如:

能移人情,乃为书之至极。佛法言声、色、触、法、受、想、行、识,以想、触为大,书虽小技,其精者亦通于道焉。

谓书法亦犹佛法,始于戒律,精于定慧,证于心源,妙于了悟,至其极也。亦非口手可传焉。

观《经石峪》及《太祖文皇帝神道》,若有道之士,微妙圆通,有天下而不与。肌肤若冰雪,绰约如处子,气韵穆穆,低眉合掌,自然高絶。岂暇为金刚努目邪[5]?

其书法审美创造观无不吸收了儒释道的思想,要求体悟“小技”与“大道”的内在联系,反对偏执而超越世俗的仙佛境界。无怪后人对康氏书法评以 “意境高远”,又犹如符铸所云:“洗涤凡庸,独标风格”[6],亦如沙孟海先生所说“试看他们(指伊秉绶和康有为)两人的随便写作,画必平长,转折多圆,何等相似。潇洒自然,不夹入几许人间烟火,这种神情,又何其仿佛。”[7]

二、人格的完善与个性化的“备美”书风

康有为晚年所讲求的“天游”之学,既是一种逃避和回归,又是一种中和与完善。而作为书法家的康有为也再没有“尊魏卑唐”的呼声,而是走向了对“帖学”的回归和对各种书体的“兼容”。首先看一下康氏在1915年致朱师晦的一封信:

《书镜》以所不备为主,至《书镜》尊碑,乃有为而发。仆若再续《书镜》,有当赞帖矣。观其会通,而行其典礼,一切皆然。无偏无过,岂独书耶[8]!

信中简洁道明了尊碑乃时务所趋,在其心底并没有真正地拒绝过“帖”,而直至此时才有机会发出心声。此心声又可见于康氏跋宋拓《圣教序》之数语之中:“圣教序之妙美至矣,其向背往来、抑扬顿挫,后世莫能外。所以为书圣,观此可见此本,而无拼帖。缘、慈不缺,夏谢不损,出字半清晰,海内所寡见,宋拓之瑰宝也。”[9]康氏对于“帖学”回归的同时,也可见其“兼容备美”书学思想的成熟。康氏晚年是这样谈论书法:

抑凡有得于碑,无得于帖,或有得于帖,无得于碑,皆为偏至……无论其所学非其佳碑佳帖,即得佳者,而体格尽于前人一碑一帖之中,所谓一城一邑一官一职,其未足尽天地职量于神明之容,不待言矣。此千年之间,才士夆出,而成就只此也[10]。

此语既表达了康氏无偏无过 “兼容备美”的思想,也表达了康氏胸中的气魄。无怪能创作出如此大气雄浑的“康体”。然最能明确表达康氏的书法思想的无出他在“青天室白”联中的自跋:

自宋后千年皆帖学,至近百年始讲北碑。然张廉卿集北碑之大成;邓完白写南碑汉隶而无帖;包慎伯全南帖而无碑。千年以来未有集北碑南帖之成者,况兼汉分、秦篆、周籀而陶冶之哉!鄙人不敏谬欲立之。鄙人创此千年未有之新体,沈布政子培望而识之。

“集北碑南帖,兼汉分、秦篆、周籀”便是康氏理想中的“备美”书风,而这种“兼容备美”的书法观与其“大同”思想一样,绝非随意说说,于康有为本人而言,这是完全有可能实现的理想。然而,康有为毕竟是一个人,而且一个个性鲜明的人,所以“康体”书法也只能是一种带有强烈个性的“备美”。以下我们从考据史论的角度看看他晚年的几件代表作品。

在分析作品之前,需说明作者在本文之前,通过人格研究以及心理统计学对康有为及其书法创造分析结论如下:康氏个性中魄力、热忱、开创性与书法创造中浑圆宽博均呈现出显著的正相关;热忱、开创性与生动跌宕呈现正相关;开创性与大气雄浑呈现正相关[11]。

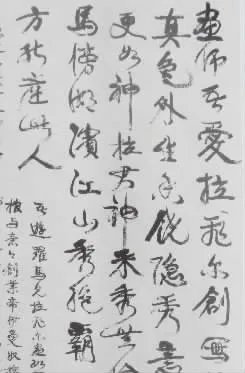

如图2《为刘海粟美术学校题》,写于1921年。书中对绘画也寄以相同的期望:“它日必有英才,合中西成新体者其在斯乎。”此作品涵盖篆、隶、碑、帖笔法而圆融和谐,一气呵成,笔墨淋漓痛快,点画浑厚,通篇雄浑大气,少了几许早期作品的“生动跌宕”,多了几分“飘逸”之趣。以雄浑为主兼有飞逸,意境高远不夹几许人间烟火。这便是千年未有之“备美”新体。第二幅作品是康氏写于1923年的“听泉”两字榜书(图3),用笔凝重,驰缓有度。体势平稳,安静平和、气息穆穆。较之于上一幅作品,少了许多对于技法的关注,自然挥洒,犹写心中“天游”之境。观此字作,犹对低眉之菩萨。这些无不展示了康有为一生的魄力和不畏艰难执着追求的个性,又是经历了狂风暴雨之后的那种不激不励的气质。

图2 为刘海粟美术学校题

图3 康有为《听泉》

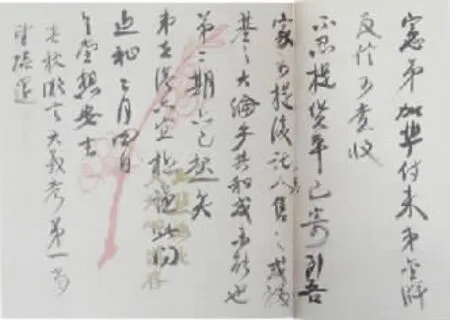

图4 致伍宪子信札

第三幅为康氏晚年致伍宪子的一页书札(图4)。此张信札,笔者希望可以从另一角度来看看此张“无意”之作是如何表现出康氏的个性?当一个书家的技法达到成熟之后,其创作在多数情况下就不受意识的直接控制,大部分表现为自动化的行为,于是作品就呈现出作者有意识背后的无意识个性。此张作品,康氏的目的是为了完成一封信札,然而康氏此时的情绪和个性中的情操,都伴随着康氏熟练的技法而流露在其书法之中。此书书写速度较快,并多次在一笔之中就突然改变方向,这表现了作者精力充沛、思维活跃,那不正是康氏一生热忱的最好反映吗?其点画厚重,张力劲健,无不表达一种“雄强”,然而却多成曲线,又给人圆融、舒缓与愉悦的感觉;其结体宽博,平直取势,充分表现了一种大度、从容与和平[12]。

此处,亦借助格式塔心理学中的“同构”概念来对康氏书法创作加以总结和分析。一个书家的审美心理结构的形成,必定是书家根据自己的个性长期对其创作的素材,有意识地选择注意,并使这些素材的表象得到不断的深化,而逐步形成书家所崇尚的或习惯的心理。而这种心理必定有意识和无意识地影响着书家的创作,使其书法创作逐步与自己的审美心理形成“同构”的关系。纵观康氏的一生,热忱济人经世与仕途的挫折,偏执、勇敢的追求与思想的逃避与出尘,正构成了康氏激越与着实、偏执与出尘的审美心理。而当我们仔细品评康氏书法时,也会发现康氏在其书法中正展示一种生动跌宕、飞逸而不轻飘,意量宽博、雄浑大气而又超然出尘的格调。这便康氏审美心理与其书法实践之间的“同构”关系。

三、小结

晚年的康有为从原来的积极入世转变出世,崇尚“天游”之学,并以超然的心态来追求“圣、仙、佛”的艺术格局,在创作中表现出“洗涤凡庸”,“不夹几许人间烟火”。同时也随着康氏人格的最后完善,完成了“兼容篆、隶、碑、帖意味而圆融和谐,且大气雄浑,不失飞逸”的具有个性化的备美“康体”的创作。

[1] 高玉详.个性心理学[M].北京:京师范大学出版社,2007:275.

[2] 萧公权.康有为思想研究.[M].汪荣祖,译.北京新星出版社,2005:93.

[3] 康有为.康南海自编年谱(外二种:康南海先生年谱续编/康同璧·康有为传/梁启超)[M].北京:中华书局,1992.

[4] 康有为.康有为全集:大同书(第四册)[M].北京:中国人民大学出版社,2007:208.

[5] 康有为.广艺舟双楫[M].崔尔平,校注.上海:上海书画出版社,2006:164-181.

[6] 马宗霍.书林澡鉴:书林记事[M].北京:文物出版社,1984:247.

[7] 沙孟海.近三百年的书学[M]//二十世纪书法研究丛书:历史文脉篇.上海:上海书画出版社,2000:16.

[8] 康有为.致朱师晦书[M]//康有为全集:第十集.北京:中国人民大学出版社,2007:255.

[9] 刘正成.中国书法全集:第78卷[M].北京:荣宝斋出版社,1993:28-29,71.

[10] 康有为.康有为全集[M].北京:中国人民大学出版社,2007:254.

[11] 陈弟.康有为个性以其书法相关性研究[J].重庆:西南大学学报,2009(3):51-53.

[12] 鲁道夫·阿恩海姆.艺术与视知觉[M].腾守尧,朱疆源,译.成都:四川人民出版社,1998:39.