一个真正的中国画大家——纪念刘旦宅

2011-01-06山迹

山迹/文

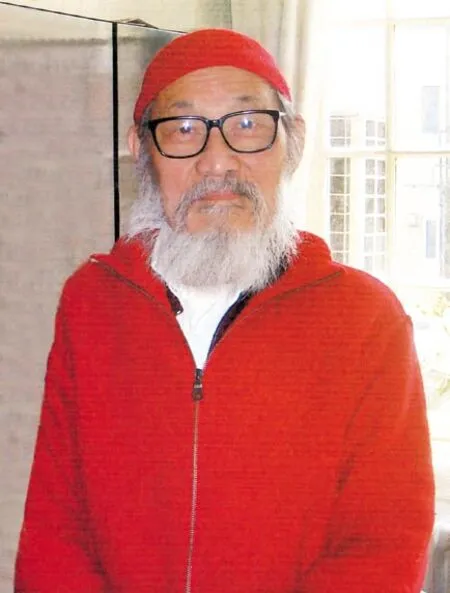

刘旦宅(1931—2011)

浙江温州人,自幼喜好绘画。解放后,先后在上海市大中国图书局、上海教育出版社、上海人民美术出版社绘画,后为上海中国画院画师,上海师范大学美术系主任、教授,上海师范大学美术学院名誉院长。擅人物,兼花鸟,融工笔、线描、泼墨为一体。所绘《红楼梦十二金钗》邮票,曾获1981年全国邮票最佳奖。1985年获中国奥林匹克委员会颁发的中国体育美术展览荣誉奖。代表连环画作品有《屈原》《破釜沉舟》《杜甫》《李时珍》等,出版画册《石头记人物画》《红楼梦故事图》《历代诗人图册》《齐鲁哲贤图》《刘旦宅画集》等。

3月2日,中国画大家刘旦宅辞世。近两年,《连环画报》一直与刘旦宅保持联系。我们印象中的刘老精神矍铄,突然听到他逝世的消息,实不敢也不愿相信。刘旦宅是一位创作“小人书”的大画家,连环画泰斗贺友直称他为“一位真正的中国画大家”。

刘老出生于山明水秀的浙江温州。家乡那古老的城墙、清澈的护城河、竹树掩映中的小桥流水人家,使刘老从小萌发了爱美的天性。家乡工艺美术品铺子里陈列的精工雕镂、巧夺天工的青田石雕、木雕艺术,甚至香烟缭绕的古代庙宇神像、民间艺人绘制的精彩壁画,都是他汲取美的养料。

当别的孩子忙着在大街上“滚铁环”,无拘无束地追求童年的欢乐时,他却在石板地上用零碎的青田石块临摹香烟牌子上的古代英雄、戏曲人物、风景花鸟。他比同龄的孩子更早知道了《三国演义》《水浒传》《封神演义》中的传奇人物,知道了祖国著名的风景名胜……勤奋与天赋让他少年成名,十岁时就在温州举办过“十龄童刘小粟画展”,有“神童”之誉。

由于种种原因,刘老只读到初中。辍学后他到温州城有名的老中医徐堇侯先生处当学徒。这位徐老先生是地主出身,本来很富裕,到了他这一代基本上败光了。徐老先生是个全才,画画、写字、作诗、唱昆曲,样样都会。他曾说跟徐老先生“主要是学画。跟他学古诗,古诗是要背的,背功我不行。跟他学医,也是要背的,我也不行。什么药名都要背,我背不出。画不用去背,我看看就记住了”。晚间,他还到一个美术学习班去学习西洋画的素描课程,为他打下了坚实的人物画素描基础。

解放后,刘老在家乡已小有名气,他被安排去西湖小学教书,主要教美术。两年后,刘老停了教书的工作,来到上海。首先他进入了大中国图书局,当时顾颉刚是总编辑、总经理。“他这个人实在是好。他给我们这些文化程度很低的职工开课,还说:‘我教了这么多年的书,都是教历史,文学的还没教过呢!’他教我们的课本是《古文观止》,他还备课,一本正经地教我们。时间是中午,吃过饭休息的时候。后来认为他这样做不合时宜,就停掉了……”刘老回忆道。后来,刘老先后进入上海教育出版社、上海人民美术出版社工作。

进入出版社,刘老从画插图、教育挂图到画年画、连环画,从此开始他的绘画创作生涯。1953年,新美术出版社出版了刘老创作的首部连环画《马专员审案》。1954年,人民美术出版社出版了他的连环画《屈原》。这部雅俗共赏的“小人书”在1963年全国连环画评比中,获得了二等奖。与此同时,刘老还绘制了多种古装人物年画,其中有歌颂中华民族坚韧不拔精神的《大禹治水》《愚公移山》等,也有描绘千百年来民间喜闻乐见的传统人物形象的作品,如《西施》《卓文君》《王昭君》和《杨贵妃》等。

当然,他最爱表现的还是《红楼梦》题材,如《石头记人物画册》《金陵十二钗》邮票和20世纪80年代新校订出版的《红楼梦》插图等。《石头记人物画》由郭沫若先生题签,有图40幅,每图都配有大陆最权威的红学专家周汝昌先生的题诗,堪称珠连璧合。

《金陵十二钗》邮票的创作十分不易。1963年为了纪念曹雪芹逝世两百周年,刘旦宅与贺友直、林锴合作绘制曹雪芹生平的画作。原计划要绘印《十二金钗》邮票,作为“曹展”纪念活动的一部分,后来由于1964年文艺界运动开始,所有的“曹展”活动都草草收场,绘制邮票的计划告吹,直到后来才又提上议事日程。《金陵十二钗》邮票成为当今集邮者寻觅和收藏的珍品,市上高价也早已告罄。

《红楼梦》插图为24幅,它与二百多年前程甲本的24幅木刻绣像前后遥相呼应,人们不难从中窥见时代和绘画的历史性进步。刘旦宅笔下的红楼人物,形象秀美,形神兼备,笔墨清新,富有诗意。他画的宝玉,活泼可爱,混沌天真,满脸稚气而无脂粉气,把握得恰到好处。画家没有特别强调阳刚阴柔之别,只是着意表现他的混沌天真、才调情思。刘旦宅画的红楼群钗一改以往仕女画浓脂腻粉、弱姿病态的模式,开创了他自己富有时代和个性特点的艺术风格。

1985年,刘老进入上海师范大学任教授,曾任美术系主任。这时刘老对连环画仍情有独钟。1990年他为上海人民美术出版社创作了自己最后一部连环画作品《杜甫》。

刘老认为,中国连环画发展的鼎盛时期应该在20世纪50年代初期到60年代中期。那时的连环画不仅为广大普通读者所喜闻乐见,也得到各级领导的高度重视和支持,因此全国的各类美术人才都在为这一画种不懈努力,形成一种“你追我赶”的局面。更有不少画家在不断超越自我,从而涌现出了一大批优秀的连环画作品,至今使读者难以忘怀,如丁斌曾、韩和平的《铁道游击队》,赵宏本、钱笑呆的《孙悟空三打白骨精》,华三川的《白毛女》以及汪观清的《红日》等。那个时期真可谓“时势造英雄”,连环画的高潮一浪高过一浪。连坛大师刘继卣先生在绘画艺术方面独树一帜,而程十发先生在连环画理论研究方面颇有成就。特别是贺友直先生,他潜心研究明清版画,又三下湖南农村体验生活,充分发挥中国连环画的传统特色,使《山乡巨变》步入一个崭新的艺术境界,成为中国连环画的经典作品,是中国连环画史上的一座里程碑。

“文革”结束之后,连环画也曾出现一个高潮,许多画家用各种美术形式来表现连环画题材,但有些人一味追求所谓的艺术新潮和变形手法,从而使连环画创作陷入困境。即使获奖连环画作品,有的仅强调单幅画效果而忽略了连环画必须具有连续性的重要特点,而且过多运用大特写画面,未必让广大读者接受。这样连环画就与大众的距离越来越远,以致“跑马书”泛滥,连环画精品难以出现。中国的传统连环画要适应时代潮流的发展,许多发达国家如美国、日本在连环画方面的成功经验值得我们借鉴。连环画应适应当今社会快节奏的生活方式,中国连环画需要“转型”。同时,许多连环画家以及连环画作品是无形资产,中国连环画要树立“名牌意识”,创造“名牌效应”,使中国连环画重新走入寻常百姓家。

著名画家贺友直追忆老友:“他是一个真正的中国画大家,国学底蕴深厚,饱览诗书,书法也写得很好。当下的国画界正需要这样一种学无止境的精神。而他为人的风骨、大度和正直,更值得画坛后人学习和敬仰。”

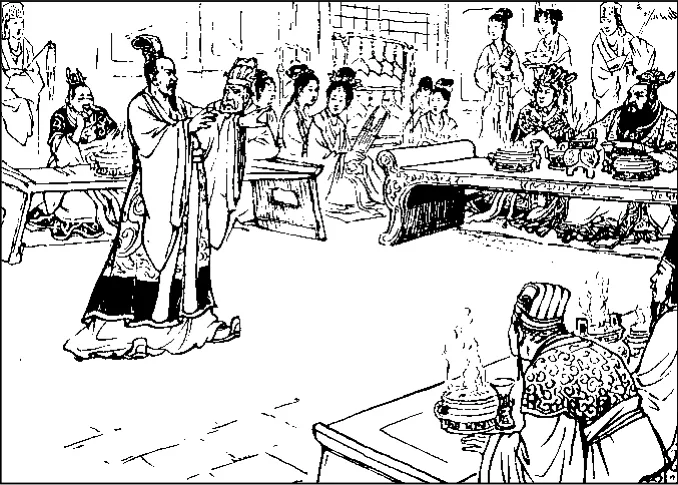

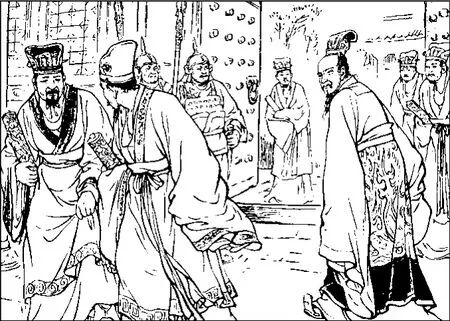

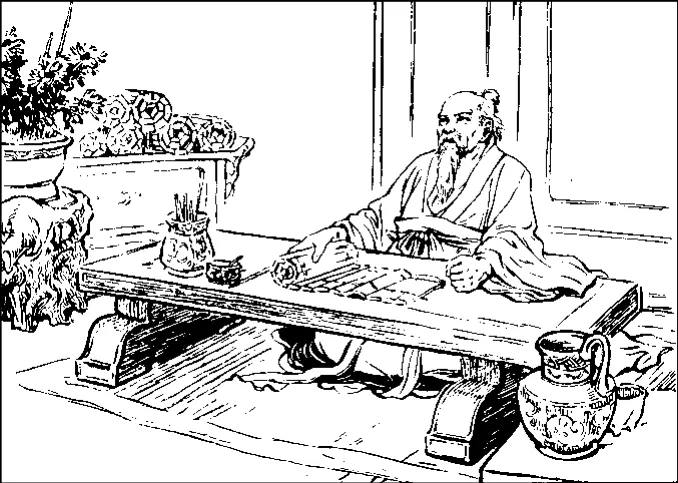

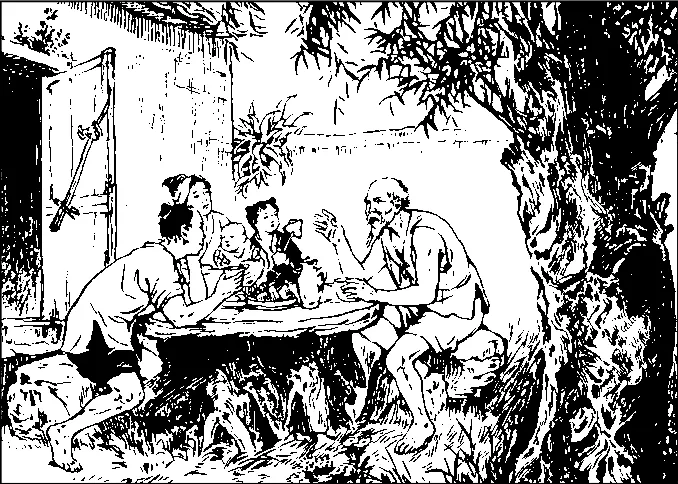

《屈原》连环画选页