生比夏花绚烂 爱比烟花寂寞*——解析《我在丝绸之路上舞蹈》的凝视压力

2011-01-02王敏

王 敏

(新疆大学人文学院,新疆乌鲁木齐 830046)

生比夏花绚烂 爱比烟花寂寞*

——解析《我在丝绸之路上舞蹈》的凝视压力

王 敏

(新疆大学人文学院,新疆乌鲁木齐 830046)

该文以孙玲的传记文学文本《我在丝绸之路上舞蹈》为例,通过文本细读,结合传记研究与文本叙事研究,探讨了该文本中存在的三种视觉关系,即作者凝视中的他者,作者凝视中的自我与他者凝视中的作者,探讨了主体的意识与其在公域与私域中协调作用间的建构与被建构关系。

《丝绸之路上舞蹈》;孙玲;凝视压力

2009年1月,新疆著名舞蹈艺术家孙玲女士出版了自己的传记作品《我在丝绸之路上舞蹈》,时年74岁。该书记叙了一位艺术家异域的生命体验,凝缩了一位江南闺秀在新疆支边的喜怒哀乐,表达了一位舞者终生不衰的美学追求。该书一经问世便引起了媒体的广泛关注,并引起了学界对新疆文艺创作和创作主体传记研究之间关系的再次思考。

笔者愿尝试用“生比夏花绚烂,爱比烟花寂寞”这两句话来形容概括描写该书所呈现出的孙玲女士的艺术之旅,在下文中更愿沿着这两个维度探讨有关孙玲女士艺术形象建构中所承受的凝视压力。这种凝视的压力一方面成就了作者生比夏花绚烂的艺术人生,一方面却又造成了作者爱比烟花寂寞的情感境遇。二者之间的张力互动既催生出了无边的绚丽也伴生出了无涯的寂寞。

以下就让我们结合文本细读,分别来看其自传作品中所反映出来的凝视压力。这种凝视的压力一方面在塑造孙玲女士的艺术形象,展示一种值得向往的人生,一方面也吞噬了孙玲女士的世俗形象,导致个人空间在一定程度上的丧失。

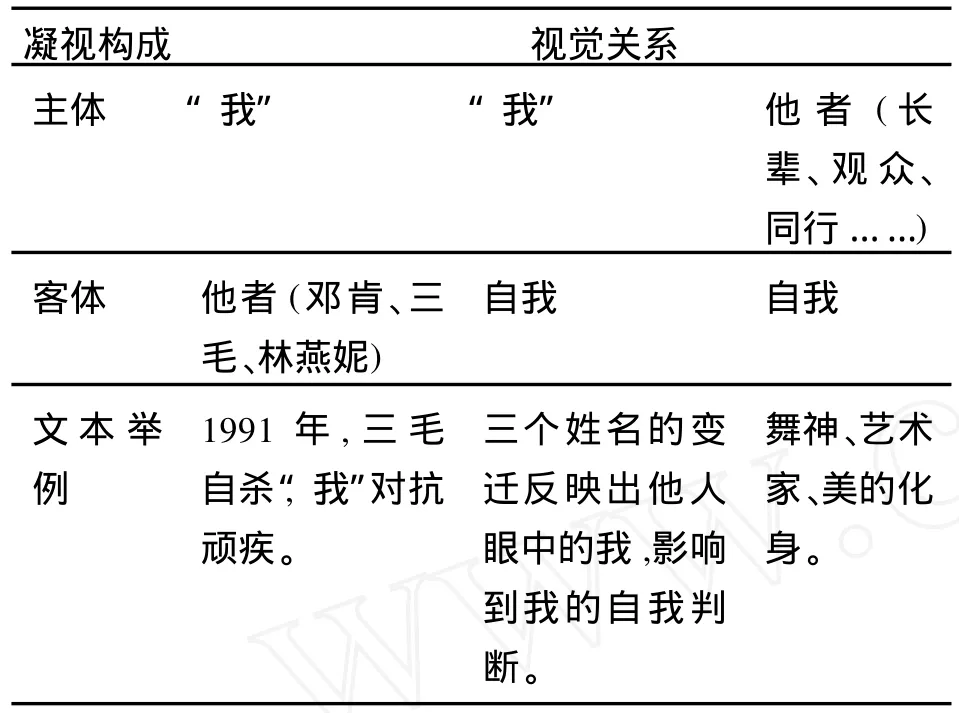

在孙玲女士的自传回忆中一直存在着凝视的目光,这个凝视的主体到底是谁呢?凝视的客体又都是谁?笔者以为解读好作品中的凝视目光对理解孙玲女士的艺术人生有很重要的意义。简略而言,单从文本角度来看(不从受众角度和作者角度),在这部传记中关于凝视的主体,毫无疑问是孙玲女士自己,因为这是她的回忆录。但同时,从这个凝视主体的叙述中也承接了许多被看的目光——来自他人的凝视和主体反观自身的凝视。因此,尽管这本书出自孙玲女士的叙述,但是孙玲女士既是凝视的主体又是凝视的客体,这是辩证统一的。除此之外,书中体现出的凝视客体还有异己的他者和被分裂的主体自身。在作者的叙述中,这些凝视的主客体之间自由组合构成了三种显而易见的视觉关系,共同构成了对“我”的凝视压力。如表1所示:

表一

如表所示,第一,文本中的第一种视觉关系是作者凝视中的他者。碍于篇幅所限,本文只做简单举例。具言之,作者凝视的他者中既有使人仰慕的成功女性,也有惹人同情的弱势群体。一方面,在书中,作者好几次提到了几位卓越女性的名字,比如邓肯、三毛以及林燕妮。这些满是光环的名字对作者而言既是理想自我的一种指涉,同时也无形中对自我的塑性形成了压力。邓肯是美国现代舞的教主和奠基人,三毛和林燕妮都比作者年轻,但作者仍然在偏远的地区默默无闻地追求艺术时,她们早已名满天下。邓肯的死亡极其传奇,仿佛也正是这般传奇的死亡才配得上她风生水起的一生,同时,邓肯生平情人无数,她是一个追求身体解放的艺术家。林燕妮既是著名的作家也是能干的企业家,同时还是香港大学中国古典文学博士。金庸说:“林燕妮是我见过的女作家中写散文写得最好的一个!”倪匡摇摇头说:“错了。”金庸一愕,问:“错了?”倪匡说:“你的话要省掉一个字。”金庸追问:“哪一个字?”倪匡说:“女字!”[1]可见林燕妮在权威视野中的地位。更何况,作者对林燕妮还有另一层肯定,林燕妮有很好的仪态,非常懂得穿衣之道。邓肯、林燕妮、三毛这三个人,一个是西方现代舞神,一个是社交宠儿,一个是文学奇女,她们的三位一体(舞蹈、时尚、文学)正是作者凝视中理想人格的现实存在。与她们相比,作者本也可以有更好的学历背景,更好的学习环境以及更好的奋斗平台,却全因为时代历史的错误而失去实现个人理想的机缘。更不用说,1991年,当作者正在与病魔进行殊死抗争时,远在台北的三毛却选择了自杀。这让作者情何以堪,抛开偶像光环不提,自己苦苦争取的生命竟是人家不要的。一方面,三毛是自己的偶像,所以作者说:“我必须要有足够的理由来说服自己,找出活下去的理由。如不然,我宁愿追随三毛而去。”另一方面,对于正在与病魔抗争的作者而言,三毛的自戕又何不是对自己一心求生信念的一种解构。如果身份对换,不知三毛是否有勇气对抗自己不再完美的人生。但孙玲女士勇敢地对抗过来了。我们说,主体在认同他者的同时,面临着被他者遮蔽的危险和诱惑,追求进步的人会在认同他者的同时要求自己超越他者或者至少与他者重合。仍举病中作者谈三毛的例子,作者不无感慨地讲:“三毛曾经说过‘我愿自己的生命像短篇小说,只求精彩,不求长’。而我正因为感到,生命已近尾声,就力求最后的精彩。……如不然,还是像三毛说的 ,最合我意。”[2]

除了这几个名字,在书中作者凝视聚焦的客体中还有王洛宾、康巴尔汗、周总理、毛主席……他们是艺术的前辈,国家的栋梁,文化的领袖。与这些人交往的作者,被这些光环簇拥的作者在凝视不凡他者的同时也为他者所迷。所以,这就决定了作者追求不凡人生,“永远都要第一名”,实现比夏花绚烂的人生志向。

当凝视客体是弱者时,作者又表现出对弱者的同情,他们的身上或多或少都折射出自己相对于其他强者而言也是弱者的影子,比如书中提到的疯女妮娜,小猫伊莲娜,失恋画家等。对他们的同情既是有感于他们遭遇的坎坷,也是对自己多舛人生类同经验的一种移情。

综上而言,作者要求自己遇弱扶弱,遇强也强。这种自我要求既是在凝视他者时被他者所迷的一种表现,也与作者的工作性质和舞者身份有很大关系。艺术理想本身暗含同质化的完美诉求,它在某种程度上抹去了舞台生活与日常生活的界限,同时也抹去了公共话语与私人话语的界限。这就要求一个进步的艺术职业者必须不断地超越自我,她在公共空间待的时间越长,她所拥有的私人空间就会越少。追求完美从一种理想变成了一种职业道德。因此,作者一方面感慨于自己追求完美的性格,另一方面又承认自己满足于这样一种“自虐式”的享受。在《十宗罪》中,作者一一数落了自己太过要强,追求完美的“10桩罪行”,并鄙薄自己“心比天高、命比纸薄”,但紧接着,作者就在接下来的文章《罪之源——给自己的回信》中解释道:“在艺术创作中,欲求其上,方得其中;欲求其中,方得其下。我必须永远欲求其上,而实际上才可能方得其中。”[2]“我过分追求完美,害了自己。我活得太累,违背了身体承受的极限,所以绝症向我举起了黄牌警告。”[2]概而论之,这种进退维谷的局面形成的原因是复杂的。

在回忆王洛宾一节中,作者饱含深情地记录了王洛宾先生提点自己的一句话:“记住,美在天堂,也在地狱。”这位老者以他的智慧和关爱告诫一位从事艺术职业,具有较高艺术理想的艺术从业人员追求艺术美的同时也要做好被这种追求反噬的心理准备。

第二,文本中存在的第二种视觉关系是作者凝视中的自我。在作者的记述中体现出的第二种关于凝视的视觉关系表现为作者凝视中的自我。在这种视觉关系中,我们看到的是一个自卑自怜的形象,而这种形象产生于凝视他人的目光和他人凝视作者的目光的协商中。就此而言,书中有一个关于姓名变迁的细节颇有意味。作者的本名叫孙宁荪,是一株南方的香草,这个名字与作者有着血脉的联系,这个名字也符合作者南方女子白皙纤长的形象。可以看出,作者非常喜欢这个名字(她称自己宁子),特别、充满回忆,而且暗含希冀自己的宁静美好邀得母亲疼爱的心理。但是母亲并不喜爱自己,觉得自己长相土气,长得不好看。母亲在幼时对自己相貌的否定导致了主体自我形象的一种自卑认同。她将自己不得母亲疼爱的原因同自己的相貌深刻地联系在一起。父母给自己命名时所暗含的期待在作者对自己的凝视打量中破灭了。随后,当作者参军到文工团,由于名字碍口被更名为孙玲(将荪去掉,改宁为玲),这个插曲更加深了作者对自己幼时理想形象的幻灭感。一个不被认同的名字,一个不被认同的形象。名字作为一个个体的能指符号虽然不一定有多么本质的力量,但是,根据结构主义的观点,能指的变动不居毫无疑问也会引起所指的混乱。后来,作者在遥远的喀什找到了一位异族的母亲,一位月亮母亲,一个全新的命名者,于是作者又有了一个名字——阿娜古丽。这个名字引起作者对自我形象的另外一种判断,宁静的香草这个形象已经远而又远,一个像维吾尔姑娘的汉族女孩牵引作者对自我的新的打量目光。于是在书中我们见到了诸多类似这样的描述:“我做梦都希望自己也能穿上维吾尔族美丽的红纱裙,梳着满头的小辫子,戴上小花帽,披着神秘的面纱,拿着可爱的小铃鼓,跳着《一千零一夜》天方夜谭中的舞蹈……”[2]伴随着书中重新命名的细节,尤其是书中第67页描写的月亮母亲为我着装打扮,将我打扮成一个维吾尔少女的细节,阿娜古丽,一个新的自我认同产生了。可是能指的变动将引起所指的游移模糊,作者凝视中的这个新的自我形象并不牢固,她时常会产生我是否像一位维吾尔姑娘的疑惑。同时,她总嫌自己鼻子不高,眼睛不大,根本不像是维吾尔姑娘。这种自我凝视中的疑惑感连同幼时的自卑感终于在为争演《婚礼后的晚会》这一主角而试镜时爆发。“我那粘上去的睫毛一个掉到了眼皮下,而粘上去的假鼻子也掉到了上嘴唇边。我当时就捂着眼睛缩到了椅子下面,哭着说:‘我早说了,我不要试镜头,你们非要让我试,我这么难看……’”[2]为什么“我”会觉得难看?为什么“我”会感到自己没信心演好主角,因为主角是一个在自我凝视中美丽的维吾尔少女,而作者在反观自身的凝视中没有找到这种形象。自我的打量在某种层面上而言也相当于一种他者的打量,或者说也得借鉴于一种他者的凝视。一旦自我与他者不能分离,自我就无法独立。换言之,自我永远是一种对象化的他者。所以,作者分外注重仪表化妆,这不仅仅是一种职业要求,审美追求,也是重建自我的一种凭据。唐恩认为,化妆面具可以获得一种距离感。在作者这里,需要一种距离感实现自我与他者的分离,从而重新获得重建自我的自信。化妆,修炼形体意味着可以在自我与自我凝视之间建立一种距离感从而完成自我与他者的分离。

第三,文本中涉及的最后一层视觉关系不妨描述为他者凝视中的作者。人的自我意识是在与他人的协商认同中得以确立形成的。如上文所述,我们分析了反观自我的凝视也是一种他者的凝视。而在这本书中,根据作者叙述他者眼中的作者形象是美丽的舞者、艺术家、国家一级编导、身患绝症亦不绝望的柔弱女性,有翩然若仙的舞姿、超尘脱俗的气质、满腹经纶、长于琴棋书画,有杜鹃啼血的执着、飞蛾扑火的勇气、梁祝化蝶的精诚。这些形象远远超过了一位女性的其他身份,比如说一位慈祥的母亲,一位贤良的妻子。换言之,孙玲女士的公共形象的价值大于她的家庭形象。人世间不需要再多出一位庸常的母亲和妻子,但是却需要一位激情的舞者。这些来自他者的打量和目光寄托了一种要求舞神公共化的渴望,这些源自他者的凝视也会催生作者在公共视野和公共记忆中在场的心理诉求。于是,对作者而言,越努力,越获奖,越成功,公共空间越大,而相对而言,私人空间不断缩小,越受限,越寂寞,越无助。“一个人越是把自己在公共空间频繁曝光,他就越是处在被他人‘观看’(‘监视’或‘控制’?)的位置上。这就好像一个演员处于舞台灯光的直接照射下被一览无余,而处于灯光照射之外的观众则处于安全地带一样。个人自由空间的缩小,意味着他始终处在一种无形但却强大的公众压力中,但是,这样的个体也许意识不到自己的真实处境。”[3]因为他(她)已被他者所迷。当一个人最终变成一个公共的人、一个公共的艺术符号,个人的存在空间与公共的存在空间之间的界限被打破,主体就会产生意识迷乱,从而分不清自我与他者,最终导致自我与他者的重合。主体不再保持自己与他者的距离,会把公共生活当做自己的私人生活,也不再在这两种空间中进行切换,而是说服自己忘记或者丢弃这个距离。这就是笔者前面提到的,为什么生比夏花绚烂,爱比烟花寂寞?为什么自己如此美好,而寻觅不到自己的真爱,家庭婚姻会出现状况?为什么会有一个画家临终前的十个夜晚的倾诉,如果他不是身患绝症,他不会不敢也不愿做出这样的倾诉。这就是他者的凝视造成公共视野对个人生活的“入侵”,也是作者在书中反复陈述的有得有失,树欲静而风不止。王洛宾先生在书中写给作者的那份文章暗含的不就是若想比夏花绚烂,就必须做好比烟花寂寞的准备么?“艺术家的桂冠神圣而尊严,一个历经磨难的女艺术家,她的一生就是美的寻求。她的苦难就是美的乐章,她的才华就是美的再现,她的生命就是美的轮回,她虽已升入天国,美的魅力却永存。她生命交响曲的最后乐章,是圣洁、安详的白衣天使,飞向那天国的极乐世界。在那里,她享有人世间从未得到过的爱情和温暖……”[4]

镁光灯聚焦下依然要美玉无瑕,这就是作者也是孙玲女士选择的道路。萨特曾言,他人即是我的地狱。在艺术家渴望得到公众认同的美学追求里,这句话恐怕要写成他人也是我的天堂。但是,这两句话的背后,“我”没有了,在遭受他者凝视压力后消失无形了。古话常言,高处不胜寒,无尽名声的背后必然是无涯的寂寞。但是,孙玲女士说:“表面上是个欢乐的演员和编导,鲜花和荣誉伴随着,但是,我心灵深处一直陷于深深的孤独之中。正是由于这种孤独,使我将全部的爱和情感都给予了事业,所以能有一定成就。我难道不应该感谢孤独吗?”[5]最终让人动容的不是名声、不是荣誉、不是艺术成就,而是勇气和激情。这份勇气在她对抗癌症时出现过,这份激情在她毅然与家庭断绝关系时出现过,或者更早,在她做梦成为一个白衣天使时就出现过。

凝视的压力下即便有无穷无尽的寂寞,无休无止的斗争,她依然在寻美的路上。周涛先生讲,孙玲有悟性,一遇大美而终生相随。即可知这悟的背后有多少落寞,又需要积攒怎样海量的勇气。生比夏花绚烂,爱比烟花寂寞。一念天堂,一念地狱。还是王洛宾先生说的好,美在天堂,也在地狱。

[1]林燕妮.我都不晓得什么是“女人中的女人”[J/OL].http://blog.sina.com.cn/s/blog_49cf4cf-601000apc.html.

[2]孙玲.我在丝绸之路上舞蹈.乌鲁木齐:新疆人民出版社,2009:92-188.

[3]周宪.文化表征与文化研究.北京:北京大学出版社,2007:81.

[4]王洛宾.美的寻求——为孙玲艺棣逝世而作[M]//孙玲.我在丝绸之路上舞蹈.乌鲁木齐:新疆人民出版社,2009:224.

[5]孙玲:孙玲访谈录——答《新疆经济报》记者问[M]//孙玲.我在丝绸之路上舞蹈.乌鲁木齐:新疆人民出版社,2009:342.

Life as Gorgeous as Dummer Flowers and Love as Lonely as Spring Scenery——On the Pressure of Goze onDancing on the Silk Road

WANG Min

(College of Humanities,Xinjiang University,Urumqi 830046,Xinjiang China)

This paper,by studying the text of Sun Ling’s work Dancing on the Silk Road and combining with biographical research and textual narration research,discusses three visual relationships in the text,that is,the other in the author’s eyes,the self in the author’s eyes and the author in the other’s eyes,and discusses the relationships between the construction and being constructed between the awareness of the subject and its coordination between the public domain and private domain.

Dancing on the Silk Road;Sun Ling;pressure of the gaze

I207.5

A

1671-0304(2011)04-0098-04

CN KI:65-1210/C.20110610.1248.0041

2011-03-04 < class="emphasis_bold">[网络出版时间]

时间]2011-06-10 12:48

王敏(1980-),女,四川成都人,新疆大学人文学院中文系讲师,博士生,主要从事文学批评和文化方面的研究。

http://www.cnki.net/kcms/detail/65.1210.C.20110610.1248.004.html.

(责任编辑:宋子秋)

【政治研究】