一个移民诗人的传奇

2011-01-01傅小平

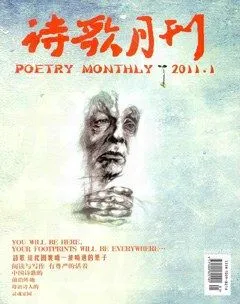

诗歌月刊 2011年1期

一头飘逸的披肩长发,轮廓分明的脸上带着些许慵懒和疲惫,双眼却锐利而敏感。瑞典籍华裔诗人、诗歌翻译家李笠一走进门来,随意的一个招呼,就带动了整个会议的气场。在日前上海举行的一个交流会上,前诺贝尔文学奖委员会主席卡耶尔·艾斯麦克、瑞典作家协会副主席马格努斯· 雅克布森等北欧诗人,在他引领下与中国诗人做了对话,他同时“兼职”做口语翻译,在两种语言之间进行着自如地切换,碰到某个有特别意味的词汇,他用中文、瑞典文分别做“注释”。偶尔,几乎是不经意地,他会加上一句,这个词用在诗歌里也许会产生更多的张力。他言谈举止中透露出来的一种骨子里的优雅,让你不由联想到,他本质上是一个诗人。

◇ 任何一个杰出的诗人都是一个博采众长独无仅有的声音。翻译不该被轻慢,因为它是一种难度更高的创作。

傅小平:国内不少写作者要感激你,因为你翻译了对中国文坛产生深远影响的瑞典诗人特朗斯特罗姆的诗全集,也为我们研究北欧文学掘开了一个窗口。最早你是什么时候接触他的诗歌?当时给你什么触动?

李笠:我是在上大学,也就是在北京外语学院学瑞典语的时候接触到特朗斯特罗姆诗歌的。他和我以前接触到的北欧诗歌很不一样:凝练,神秘。他的诗句读来明快简约,但意思却让人捉摸不透。

傅小平:怎么说?

李笠:特朗斯特罗姆的诗歌写作是一种独特的经验。他通常从日常生活着手:如在咖啡馆喝咖啡、乘坐地铁、夜间行车、林中散步等等。然而,这些并不起眼的细节,经他精确的描写,不期然间就让读者进入一个诗的境界。然后,他突然更换镜头,让细节放大,变成特写。由此,展露出一个全新的世界:远变成近,历史变成现在,表面变成深处。飞逝的瞬息获得了旺盛的生命力,并散发无限幽远的“意义”。

正因为此,特朗斯特罗姆常常被称为象征主义和超现实主义诗人。他的诗,尤其7ed6bf1cefb804cd2308377782807a71早期的诗,往往采用一连串意象和隐喻来塑造内心世界,并把激烈的情感寄于平静的文字里。他擅长把有机物和科学结合在一起,把技术词汇运用到诗歌的神圣领域——自然和艺术中去,诸如:“蟋蟀疯狂地缝着缝纫机”,“孤独的水龙头从玫瑰丛中站起,像一座骑士的雕塑”……

傅小平:你分析得很精彩。北岛写到特朗斯特罗姆时,也谈到过类似的体会。不过,相比很多诗人的多产,他的写作近乎苛刻,几近我们中唐时期的“苦吟派”。

李笠:特朗斯特罗姆的诗作的确不多。从1954年发表处女作《17首诗》至今,他一共才发表了160多首诗。他一般要间隔四年才发表一本薄薄的诗集。这并不影响他的地位。1984年,《美国诗评》指出欧洲诗的质量超过美国时,在列举了米沃什、布罗茨基、希尼、蒙塔莱等代表诗人后,认为特朗斯特罗姆是其中最杰出的一个。他的诗已被译成47种语言(仅英文就有二十来种版本),而研究他作品的专著已超出他作品页数的千倍。而且,他的诗影响着包括中国在内的许多国家的诗人,尤其是美国。1987年诺奖得主、美籍俄裔诗人布罗茨基说:“我偷过他的意象。”另一个诺奖得主、诗人沃尔科特也说:“瑞典文学院应毫不犹豫地把诺贝尔奖颁发给特朗斯特罗姆,尽管他是瑞典人。”不止如此,很多杰出的诗人都写过对特朗斯特罗姆的赞美诗。

傅小平:和他本人有过交往吗?

李笠:我和他有过一个对话。印象最深的是,他对诗歌本质的看法。他说,诗是对事物的感受,不是再认识,而是幻想。一首诗是我让它醒着的梦。诗最重要的任务是塑造精神生活,揭示神秘。有人认为特朗斯特罗姆是一个知识分子诗人,就他诗歌中体现出来的思想深度,他的确当得起这样的赞誉。对这个称呼,他没有做出正面回答,只是说,诗是某种来自内心的东西,和梦是手足。很难把内心不可分的东西分成哪些是智性哪些不是。它们是诗歌试图表达的一个整体,而不是非此即彼。

所以,在特朗斯特罗姆的诗歌里,一般读不到寻常的理性分析,而是让我们感受到更大的自由。我也见过他四十多岁时拍的一张照片,他神情安宁,目光朝上,像在盯看树梢,或天空,飞鸟。1990年,他患了脑溢血,在右半身瘫痪的情况下,他仍坚持创作。

傅小平:在翻译特朗斯特罗姆的过程中,你遇到的最大的挑战在哪里?有什么特别深的感受和体会?

李笠:我花了差不多半年时间译完了特朗斯特罗姆。最大挑战是传达原诗的气韵——语气,节奏等等。给人在阅读时有一种用原文写的感觉。这种感觉的产生需要译者对两种文字的精通,也需要译者对词语有着舌尖的敏感。一个最浅的体会是,译诗者必须是精通两国文字的诗人。

傅小平:这恰恰是你的优势所在,你不止精通两国文字,而且常年奔走于中国和瑞典之间,对两国的文化背景还有社会现状都有切身的体会和理解。我接触过好多翻译家,都没有你这个条件。他们当中有的从未出过国,有的即使出去过,也只是短时间的访学或旅游,对他国的很多认识主要还是来自于书本和网络。有意思的是,你还将自己用瑞典文写成的诗歌翻译成中文。

李笠:你说的是我几年前出版的中文诗集《金发下的黑眼睛》。

傅小平:翻译自己的作品,我想这个过程一定很有趣。

李笠:的确,就像你说的,这是一个非常有趣的过程。有人说“诗,是翻译中失去的东西”,但因为译者既是改写者,又是原作者,结果就有可能变成了“诗,是改写中获得的东西”。当然,如果不明白这一点,你很有可能认为同一首诗的两个版本,是一样的。其实,呈现在你面前的中文诗已经经过了几层过滤,翻译的过程中,因音阶不同,很多词语都做了改动,甚至意象也进行了更换。

有人问我,这样的过滤会不会让译文失去原汁原味。要我自己看,这样的过滤有益无害。是的,用中文写作一定会很流畅、漂亮、一气呵成。但反复过滤的过程却给了我质疑每一个文字的机会。这样,我可以将不必要的文字去掉,让诗歌变得简练、干净,意象精准,这与我国古典诗歌也是统一的。

傅小平:谈到这里,我想起另外一个问题。应该说,当下国内的作家都深受翻译作品的影响,曾经这种影响被认为是一种时尚,而今翻译体受到广泛质疑。 一些作家、诗人转向民间寻找精神和文化资源。你是一位诗歌翻译家,自己写诗也难免受到翻译的影响。怎样在你承继的中国民族文化传统,和你现在所处的北欧文化脉络中,寻找到自己诗歌写作的根基呢?

李笠:中国现代文学,诗人小说家都是吃欧美文学的奶水长大的。我自然也逃不出这一命运。我的诗歌有着所谓“翻译体”的印痕,但这并不会让我焦虑。因为任何一个杰出的诗人都是各种文化,各种风格,各种写法的炼丹炉,是一个博采众长独无仅有的声音。

傅小平:德国汉学家顾彬有一个说法,中国作家写作中存在的问题,很大程度上是因为他们没能精通一、两门外语。这话说得有一部分道理。多懂一门外语相当于多开了一扇窗户,对于拓宽作家的视野无疑有好处的。不过,在我印象中,是好的翻译家,同时又是优秀的诗人或作家,在国内并不多见。

李笠:顾斌显然在捉弄国内那些自信力不足想讨好欧洲人梦想获诺贝尔奖的中国作家。这个德国汉学家的观点浅薄,充斥着欧洲殖民主义老子天下第一的恶态。精通一、两门外语并不是成为大作家大诗人的唯一条件,或万无一失的保障。不错,在欧洲,一个作家一般至少都会两三种语言。但他们必须这样做,因为每一种欧洲语言(除了英语)都过于狭小,必须借助别的语言来才得以生存,北欧最大的语言瑞典语只有9百万人讲(不到讲上海话的人的一半)。所以,他们要理解世界,与世界沟通,就必须掌握一种以上的语言,因为多一门外语就多一扇窗户。国内目前有不少好的诗人和作家,有的既是翻译家,又是诗人。而这种现象将来会越来越司空见惯。

傅小平:翻译怎样影响了你的写作?你对翻译持何种见解?

李笠:翻译让我学到了民族文化里没有的东西。翻译不该被轻慢,因为它是一种难度更高的创作。

◇ 诗让人体会语言的力量,人作为个体存在的美妙和丰富,而诗歌教育则是一个人通往优雅高贵之路的林间小路。

傅小平:作为一个移民诗人,你独特的生存体验引人关注。可否谈谈你的瑞典生涯。

李笠:说来话长。转眼我已经在瑞典生活了二十二年。初到瑞典的时候,学生宿舍,举目无亲,女友来了又去,像一场场雪。一个周末,对着飘飞的大雪,我用瑞典文写下了一首题为《斯德哥尔摩,冬天》的诗。在一个聚会上,我把这首诗念给了几个瑞典朋友听,没想他们听了赞不绝口,建议我把诗寄给瑞典最大的报纸《每日新闻》。把诗寄出去一星期后,我就接到了报纸编辑的电话,他们想把诗发在周末的文化版上。

诗发表后的第二天,瑞典的权威书店Akademi bokhandel打电话邀请我参加他们举办的一个诗会。参加朗诵的诗人,有四个而今已成为评选诺贝尔文学奖的瑞典文学院院士。

傅小平:很有传奇色彩!后来的情形呢?

李笠:朗诵会上,我遇到了一个叫Daniel Hjort的出版商,他说想出版我的诗集。我欣喜答应。九个月后,我的第一本瑞典文诗集《水中的目光》出版。就这样,我成了瑞典诗人,或者确切地说,用瑞典文写作的移民作家。

傅小平:这是不是说,你此后就在瑞典文坛站住了阵脚?

李笠:那还是后来的事。实际上,在瑞典和在国内一样,靠写诗生活是不现实的,尤其在没有成名以前。有阵子,我疯狂地用瑞典文写诗。那就像一场婚姻,先是热恋然后结婚,生育,养家糊口。其实,我也不得不继续用瑞典文写诗,因为,我拥有了读者。出了两本集诗后,我开始考虑生计。刚到瑞典时,我心里一直揣着做文学博士的计划。不过,一想到那些和我一起听课的博士,他们大题小做钻牛角尖洋洋得意自以为是的嘴脸,我就起鸡皮疙瘩。那时候,我就想与其写一流的论文,还不如做一流的诗人。于是,我打消了写瑞典当代最好的诗人特朗斯特罗姆论文的念头。

我找了份工作,在一家医院做护理。在同屎尿疾病呻吟死亡交往半年后,我退却了,后悔了。痛苦,不安,愤怒,绝望,无奈等情绪轮流地折磨我。三班倒的生活,让我感觉我在劳改,经历一个人的文化大革命——我在干我不喜欢干的事。我失眠。半夜读斯特林堡的《地狱》,感觉我就是书里的那个“我”:常常发现坐着的椅子在晃。有时睡觉时我会突然大叫一声惊醒,就像文革期间被隔离审查三个月后放出来的父亲。一年后,我的第三本诗集《遁》出版了,得到评论界的一致赞誉,并获得瑞典作家基金会五年的写作工资。

傅小平:迫在眉睫的生计问题得到了缓解,接下来又该回到写作本位的问题上来了。我想跨语言写作,通常会碰到这样的情况。克服了很多困难,总算学会了用另一种语言来写作,等写到一定程度,还是会碰到到底该把自己归入哪一个写作传统的困境。毕竟,你背对的文化传统与你所处的异国环境,有一种错位和悖反的关系。

李笠:其实,很难说我用瑞典文写诗顺利过。那就像小孩写汉字,一笔一画、一字一句都要花力气,写得很慢,有时甚至会发生词不达意的尴尬,有点像戴着镣铐跳舞。写到后来,发现如何写,写入哪一个传统是一个很大的问题。因为,用瑞典文只能写生活的当下;而过去,我的背景,整个中国文化,又怎么用另一种文字展现出来。

在写关于母亲的第六本诗集《源》那里,我找到了出路:先用中文打底稿,然后用瑞典文修理。一首中文诗,变成瑞典文,常常会变短。一种热胀冷缩的原理——40度的上海夏天变成了20度的斯德哥尔摩。10行变成了6行。瑞典文的硬冷,直接和逻辑性,精准了中文的意象,简约了汉诗的铺张,淡化了南方的绮丽。汉语养育了我的诗,而瑞典语则赠予了我的思。我在写自己——李笠的——传统。

傅小平:自己的传统?是不是可以这样理解,你融汇了两种语言和文化的特质,创造了一种独特的诗歌言说方式。

李笠:可以这么说。事实上,将中国现代诗歌之风与北欧语言相结合,在瑞典文学界也显得很独特,他们期望通过我的诗歌发现一种新的语言方式,或是瑞典社会的另一面。

傅小平:这从另一个侧面,可以看出你的诗歌何以在瑞典受到欢迎。看有关资料,你的《水的移动》等几首诗歌入选了瑞典中小学教材。

李笠:我想,我的诗收入中学课本一定有它的社会和美学意义。因为,作为一个移民作家,他具有当地作家缺少的特殊的敏感和尖锐。

傅小平:说到这里,我想了解一下诗歌教育在瑞典是怎样一个情况?在我们国内,你或许也有所了解,诗歌教育并没有得到很好的重视,而且严重落后于诗歌写作的发展步伐。就拿入选中小学教材的诗歌来说,基本上还停留在朦胧诗的阶段。你认为诗歌教育对于培养国民素质等方面有何重要性?

李笠:瑞典和其他北欧国家是世界平均人口阅读诗歌最多的国家。诗歌的当下性注定了诗歌的重要性。在我看来,诗让人体会语言的力量,人作为个体存在的美妙和丰富,而诗歌教育则是一个人通往优雅高贵之路的林间小路。

傅小平:说实际一点,诗歌教育或许培养了一批爱诗懂诗的读者,他们反过来影响了诗人的诗歌创作。

李笠:的确是这样,在欧洲,一般读者读诗歌的水平和修养,比诗人还高。中国教授一般不看现代诗;欧洲一流的人才写小说,写诗歌,写不好的,就写评论,当教授。欧洲诗人,用第一人称,写生命的感受的传递,有直接的撞击力与裸露性。诗歌中最好的,是隐喻,语言的精当。

傅小平:总体看来,你在瑞典文学界获得了很大的认可。这让我想起北岛,他在海外也有着不低的声望,而且还是近年呼声较高的诺贝尔文学奖候选人。但我听说,他生活并不是很宽裕,现在主要靠挣稿费生活。有人开玩笑说,不用担心约不到北岛的文章,只要你开得起稿费。我想,他现在诗歌写得少,或许跟生存的压力有关。相比写诗,写散文能挣更多的稿费吧。你的情况怎么样?

李笠:我靠瑞典给我的作家工资生存。从不写散文挣钱。有时为电台写些生活的感想。虽然贫困,但有着很多人没有的自由。

傅小平:生存环境的改善一定也影响到了你的诗歌创作。你初到瑞典时写的诗歌很有冲击力,有生活和心灵的痛感。近年的诗歌趋向于节制、内敛。你自己怎么看待这种反差?文化和气候环境对诗歌创作有直接影响吗?

李笠:是的,有直接影响。诗是内在精神的再现,肯定要受文化氛围和自然环境的影响。北欧气候寒冷,宽叶木很少,几乎没有肥硕的果实,人也很沉默,好像一切都已被事先削减。这会让你的诗歌更加硬朗、枯瘦,具有线条感。

我早年写诗,与现在确有反差。这与年龄有关,就像春天和秋天一样。我快到知天命的岁数了。当然,这也和生存的环境有关。漂泊,一个人,是一种状态——它反映在诗歌里:结了婚,有了孩子以后,又是一状态。有了家庭后,我的诗开始慢慢平静下来,现在,十年后,这一平静转向了沉思。

傅小平:这是一种相对笼统的说法,每个人都会经历这样一个过程,就像每个人都必然会经历生老病死。我想知道,在这二十二年的漂泊岁月中,你能否理出一条属于你自己的精神线索?

李笠:翻看一下我的6本瑞典语诗集,你就会发现,本本都围绕着家园,语言,死亡,孤独等主题。其实,一个移民诗人,终究摆脱不掉那种缠人的寂寞和漂泊感。这二十二年的漂泊中,整整有十年,我没有离开过一个字,就是赌。我差不多每星期赌一次。有时每天赌。赌,总是输多赢少。有时一晚赌掉上万克朗。于是我就会情不自禁地想到母亲,她勤俭的生活,微薄的工资。一阵痛刺着我的心胸。“但这是你的生活啊!”我安慰自己。我继续赌。

赌,成了我生活的一项内容,它使我享受超越,享受爱情无法提供的逍遥,一种宗教式的升华。有时,输得一分钱不剩的时候,我感到自己像一名船沉后游到荒岛上的水手,坐在星空下,打量四周的一切, 咕哝着人类最简单的三个字:我——活——着!类似的经验我在《陪北岛赌》一诗里也做了记录。在这首诗里,赌,已不再是寻常意义上的输赢问题,它直接与写作有关:“……你压5,色子/ 偏停在6或4上/ 你压8,它又跑回到32 / 是的,每个数字都是一首诗/ 通向我们梦寐以求的境界……”

这是那十年间,我最大的一个大感觉,就是“赌”, 第二大感觉是:你,一个血肉鲜活的汉字,始终被“翻译”纠缠着。你不停地在向陌生的语境解释着自己。然而,解释有时是一种伤害。

傅小平:我想起你在一篇文章中提到的一个细节,“李笠”这个名词的英文拼写,常常让人误会。我之所以提这个细节,是因为这里面不禁体现出一种文化的差异,而且回应了“解释有时是一种伤害”的说法。

李笠:我是写下了那么一个细节,它让我印象深刻。那是去年9月,我应邀去参加以色列的一个诗歌节。飞机延误了两个小时。我走出机场,看到一个六十岁左右的胖男人,举着块用粉色写的Mrs Li Li的牌子。我在他跟前停下。他上下打量我,“你就是……”。“是的,我就是李笠。不是小姐,是先生”。“噢对不起, 但这名字…….”他尴尬地笑了一笑。我也跟着笑。一个粉色名字,一个想象中的美丽的东方女人,突然变成了一个长胡子的中年男人……胖男人显然有点失望,一语不发,并迅速把我转给了一个等在门口的司机。Bye bye!

在国外,常会碰到这样的情况。一个让人浮想联翩的名词,在翻译——解释——时,变得陌生,怪异,离题万里。就像我的名字的英文拼写,不可避免地遭到一次次误解。每次填表,我几乎都会遇到柜台另一头的质疑,这是全名吗?的确,这名字已经简化,异化。它在流亡。它身上的历史,血里的文化已被抽空。它脱离了背景。它是一块离开长城的砖。留在长城上的砖一块块都是长城,离开长城的砖仅仅是一块石头。一个抽象符号。被误解,错读。但就是这个Li