应用型本科院校网络工程专业课程体系的研究与实践

2010-12-31钟伯成袁暋檀明张向东许强

计算机教育 2010年8期

摘要:针对应用型本科院校网络工程专业课程体系难以适应社会经济发展的问题,借鉴德国应用科技大学培养应用型人才的成功经验,提出我国应用型本科院校网络工程专业课程体系的构建原则,给出以知识输出为导向的模块化课程体系构建方法,并成功应用于合肥学院网络工程专业。

关键词:应用型本科;网络工程专业;课程体系;应用型人才

文章编号:1672-5913(2010)08-0038-04

中图分类号:G642

文献标识码:A

培养“面向一线,服务地方”的应用型高级专门人才是应用型本科院校的基本办学定位。目前,我国应用型本科院校过度借鉴老牌本科院校的人才培养模式,在专业培养目标、课程体系等方面趋同现象严重。因此,明确应用型本科人才的特质,构建具有自身特色的应用型本科人才培养模式是各应用型高校亟待探索的课题。网络工程专业是新建本科专业,市场需求旺盛,但由于是新兴的目录外专业,所以,如何构建合理的课程体系是各高校急待探索的课题。目前全国已有180多所高校开设了网络工程专业,但由于各校的办学定位与人才培养模式不同,课程体系千差万别,普遍存在的问题是:专业定位目标不明确、太宽泛,基本没有跳出计算机科学与技术等老专业的框框;课程体系不健全,课程设置比较盲目,或照搬重点大学的教学计划;缺乏一套完整的理论体系指导课程体系构建,造成毕业生解决工程问题能力不足,难以适应企业和工程部门要求。

针对上述问题,教育工作者进行了研究。蒋宗礼研究了我国计算机专业本科教育发展的历史与现状以及本科教育的定位,讨论了本专业本科教育的发展调整趋势、学科教育基本思想、教学的基本定位以及提高教育水平等问题。陆玲针对新形势下高等计算机教育面临的挑战,提出了一般本科院校的人才培养目标应根据社会的需求和学生的差异而多元化,探索了应用型人才培养的教学模式的改革。钟荣柏在总结计算机专业近年来教学实践的基础上,参考和借鉴美国大学计算机专业的课程设置体系,就我国计算机专业教学的课程设置体系中出现的问题提出了若干建议。陶秋燕对澳大利亚的应用型大学的应用性本科教育的课程体系、办学特征、校企合作关系,以及校企合作课程(IBL)等问题进行了深入剖析。文献探讨了应用型本科院校人才培养模式,文献分别根据本校网络工程专业的实践体会,探讨了本专业的人才培养模式及教学。虽然这些研究与实践对应用型本科人才培养模式及网络工程专业的课程体系构建进行了一些有益的探索,但还是无法形成一套较完整理论体系与实践方法,因此,研究应用型本科网络工程专业的课程体系构建具有十分重要的意义。

2006年合肥学院网络工程本科专业申报成功,并于当年开始招生,至今已招收4届网络工程专业学生。针对我校“地方性,应用型,国际化”的办学定位特点,借助于我校与德国和韩国合作共建计算机本科专业的实践,借鉴吸收德国应用科技大学和韩国应用型大学的先进办学理念和成功经验,经过近四年的不断探索和努力,我们对构建应用型本科网络工程的课程体系有了较深的理解与实践经验。

1 应用型本科网络工程专业课程体系的构建原则

1,1社会需求导向性原则

要以社会和经济需求为导向,充分考虑本地企业的特点,清楚了解本地大多数企业的需求,并对企业需求进行分析归纳与整合,而后确定人才培养的具体规格,构建与之相应的课程体系,使培养的学生在校期间能掌握本地企业所需Nw1kumKxjfAleHhAtDl+rQ==的知识和技能。

1,2校企结合原则

地方企业是区域经济发展的主体,应用型本科培养目标主要是为企业输送满足需要的人才。因此学校与企业应密切联系,在人才培养方案制定、课程体系构建和教学模式改革等诸方面进行广泛的校企合作。此外,企业在实践教学中也占有重要地位,是评价、考核实践教学成果的主体,并主导整个实践教学过程。

1,3以学生为中心的建构主义原则

教学内容的广度和深度要适应人才培养的层次要求和个性发展的需要,克服模式化教育的刻板,体现开放式教育的弹性。应根据学生不同的基础、特点和兴趣,增加选择性的教学内容,充分发展学生各自的才智和潜能,提高成材率。

每个学生都是一个相对独立的个体,由于网络工程专业所对应的工作岗位较多,学生不可能学习网络工程专业就业岗位对应的所有课程,一般根据自己的知识能力特点或就业方向来决定学习与发展方向。因此在构建专业课程体系时,必须要为同学们的不同发展方向提供机会,让同学有选择的余地。

1,4理论性和实践性紧密结合原则

现代科学技术一体化的发展趋势,要求教学要与科研和生产实际相结合,在重视基础理论教学的同时,要加强实践教学内容和教学环节,将实践教学明确放在网络工程人才培养中的重要位置上,学习与借鉴德国应用科学大学的实践教学模式,并将实践教学组织成一个比较完整的实践教学体系,以体现理论性和实践性紧密结合的专业特征。

1,5人才培养保障和评价体系实用和可操作性原则

人才培养保障体系包括硬件保障、软件保障和师资保障等方面,必须全面规划,统筹考虑。人才培养保障体系标准要依据教和学的客观规律,包括教育规律和心理规律。人才培养保障体系标准要明确、扼要,使师生易于掌握,便于执行。

高校人才培养的根本目的就是为经济社会发展输送合格人才,高校人才培养质量的评价标准实际上就是评价学校培养出来的学生是否能达到专业培养目标规定的要求,是否能满足经济社会发展需要的要求。高校人才培养主要是通过教学活动来实现的,所以,对人才培养的评价实际上就是对教学质量的评价,教学质量评价设计原则、指标体系构建、相应的实施方法等都应具有较强的科学性、技术性、实用性和可操作性。应用性本科院校网络工程专业人才培养评价体系构建原则如下。

(1)评价体系设计应能测评出本专业人才培养模式和培养理念与国家教育方针政策的符合度;

(2)评价体系设计应能测评出本专业培养出的人才与专业设置培养目标的符合度、与地区经济社会发展需求的符合度;

(3)评价体系设计应能测评出本专业课程体系设计的合理性;

(4)评价体系设计应能测评出本专业课程体系是否能体现应用型本科院校的特色。

2 应用型本科网络工程专业的模块化课程体系

遵循上述课程体系构建原则,借鉴德国应用科学大学的成功经验,我们以模块化形式来构建网络工程专业课程体系。专业模块化教学体系是从以知识为本位到以能力为导向的教学体系的构建,即从传统的知识输入为导向的课程体系构建转变为以知识输出为导向的模块化教学体系构建,从传统的按学科知识体系构建专业课程体系,转变为按专业能力体系构建专业模块体系。模块化要求人们思维方式适应从“专业课”到有功能性单元的“模块”的转化,以及随之而来的教学内容的新构造。一项能力可由一个或若干个模块的知识和应用来描述,而一个模块可能对应传统课程体系中的一门课程或若干门课程揉和优化后构成的一门课程或几门课程。

模块描述的是围绕特定主题或内容的教学活动的组合,即一个模块是一个内容上和时间上自成一体的教学单位,它可以由不同的教学活动组合而成,可以对其进行定性(内容)和定量(学分)地描述。一个模块是一个专业中最小的教学构成单位,在这个专业中的每一个模块都具有特定的功能。各单个模块均可以跟其他模块进行组合,这样就可以实现整体组合的多样性,即不同专业方向可通过不同模块的组合来实现。模块化教学体系可以按等级划分为宏观、中观和微观模块。宏观模块由本专业所有模块构成,中观模块由学期所有模块构成,微观模块是最小教学单元模块,微观模块以其培养的技能满足中观和宏观模块要求达到的总体综合能力。

模块构建原则,首先要明确一个专业培养的学生应能具备的总体素质和综合能力,之后再确定单一模块能够带来的部分知识和能力。一个模块内容的构成取决于该模块对整个专业学习的作用。每个模块中应该致力于向学生传授相应的能力和组合能力,如专业、方法、系统及社会能力等。

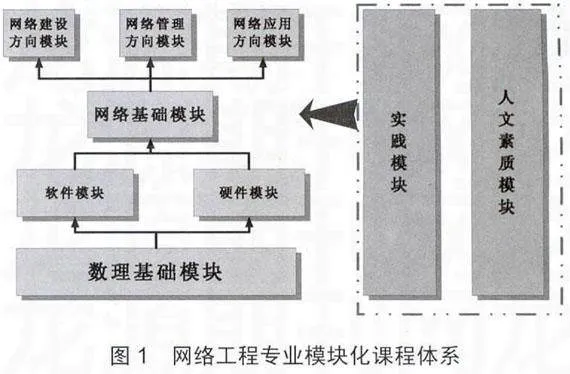

我们在网络工程专业模块化课程体系设置上,按照“用网”、“建网”、“管网”、“网络应用开发”的逐步进阶过程设置课程模块,逐步深入,全面培养学生各个方面的网络应用能力,使学生毕业后能适应多种职业岗位群的需要。围绕工程实践思想组织实施教学计划,重点突出知识的应用性和实践性。实践教学模块贯穿始终,以实际应用场景为核心、以工程经验为指导,强化实战技能,辅以实际工程项目,利用项目导向方式,以逐步深入的多步教学法展开整个实践教学。此外,在构建课程体系时,还要把应用文写作、文学欣赏、心理疏导、就业指导、职业生涯规则等构成人文素质模块作为专业学习的一个重要组成部分贯穿教学活动始终。按上述方法构建的应用型本科院校网络工程专业模块化课程体系如图1所示。

由德国等45个欧洲国家参与的高教一体化进程——博洛尼亚进程提出了模块化教学。模块化教学是变知识输入为能力输出,有效支持模块互换及学分互认的一种先进的教学体系,已在德国应用科技大学成功应用。自1985年以来,合肥学院与德国多所应用科技大学进行全面合作并开展专业共建,25年间进行了一系列的教学改革,如第五学期认知实习、N+2过程考核、模块化教学体系、校企合作模块互换及学分互认等,形成了面向地方的应用型人才培养体系。网络工程模块化教学体系在合肥学院计算机科学与技术系网络工程专业的实际应用表明该教学体系对应用型人才培养成效显著。

3 结论

针对地方性应用型本科院校的特点,通过研究与实践给出了应用型本科网络工程专业的课程体系的构建原则,并依此建立了网络工程专业模块化课程体系,该课程体系经过近四年时间的不断实践与完善已成功应用于我校网络工程专业。考虑到网络工程技术是一个高新技术领域,具有发展迅速和知识复杂等特点,下一步工作是通过跟踪性的社会调查,掌握我校网络工程专业毕业生知识结构和能力与社会需求的适应度,以及社会需求的变化,结合区域经济特点,进一步完善应用型本科网络工程专业课程体