面向职业岗

2010-12-31程光华龚松杰黄崇本

计算机教育 2010年8期

摘要:依据就业专业群适应性确定核心平台课程群,符合专业群建设的需要,满足学生职业生涯发展的需要,提高课程资源的共享性;依据岗位(群)工作针对性要求确定岗位系列课程群,满足学生快速适应就业上岗的需要,加强课程之间的联系。本文面向IT职业岗位,构建岗位系列课程,并根据岗位系列课程实施要求,经四阶段构建IT应用型人才培养方案,并以工学结合为平台实施人才培养方案。

关键词:核心平台课程;岗位系列课程;IT职业岗位;人才培养框架

文章编号:1672-5913(2010)08-0017-05

中图分类号:G642

文献标识码:A

2002年3月,我院计算机应用技术专业被教育部列为教学改革试点专业。借此机会,结合对IT类专业人才培养方案进行认真分析与研究,发现大多数专业课程与IT职业岗位要求有比较大的距离,课程没有形成与职业岗位相关联的系列课程和技能体系,没有与职业资格证书内容相融合,人才培养方案不能满足IT人才要求。因此,在教育部教学改革试点专业建设的推动下,开始进行计算机类专业课程体系改革与人才培养方案的研究与实践工作,通过研究、实践、完善、优化的循环过程,形成了“核心平台课程+岗位系列课程”的课程体系和工学结合的人才“山字型”培养框架,研究的成果已应用于计算机类专业的人才培养方案和教学活动中,实践效果良好,“基于IT类职业岗位课程建设研究与实践”教学成果获浙江省教学成果二等奖。

1

构建面向职业岗位的课程体系

根据行业、专业及岗位调查分析和研究,我院提出了专业建设的指导思想——以就业为导向、以岗位为依据、以能力为本位;形成了课程改革与建设的基本方法一构建“核心+岗位”课程体系、建立岗位系列课程模式、实施课程建设岗位制度。随后,我院有效实施了适合IT类职业岗位的课程体系。

1,1课程体系改革思路

(1)根据专业建设指导思想,课程体系必须充分体现“就业需要一确定岗位一确定能力(技能、技术)”的基本原则。

(2)依据计算机类专业IT岗位群统筹建设思路,每个专业一般要确立1个主要岗位和2个辅助岗位,优先配置好主要岗位的教学资源,不同专业的岗位可以交叉,但主次明确,如软件技术专业的主岗位为程序员,辅助岗位有电子商务技术员、数据开发与管理员。

(3)每个职业岗位能力可以分为个人能力(责任意识、职业道德、职业素养等)、关键能力(学习能力、工作能力、创新能力等)和技术(技能)能力,如一个程序员岗位的技术(技能)能力一般应具备编写程序能力、软件工具使用能力、网站建设能力、数据库管理能力等。

(4)每一岗位技术(技能)能力通过实施相应的岗位系列课程教学工作进行培养,每一个岗位系列课程一般由2~4门课程组成,岗位系列课程中的课程之间存在阶段递进或并列关系和技能结构图。如电子商务技术员岗位系列课程由网页设计与制作、企业网站开发、商务网站开发、网站开发实战等课程构成。

(5)构建IT类职业核心平台课程(素质、发展、基础)+岗位系列课程(技能、技术、能力、职业证书)课程体系,取消学科类基础课程。

(6)构建岗位系列课程模式。把职业岗位要求的高素质和高技能的培养和训练任务,设计成一个阶段递进的系列课程,即岗位系列课程。以任务中心的科目课程培养职业需要的基本技能和关键能力,以行动导向的项目课程或训练课程培养职业需要的专门技术能力。

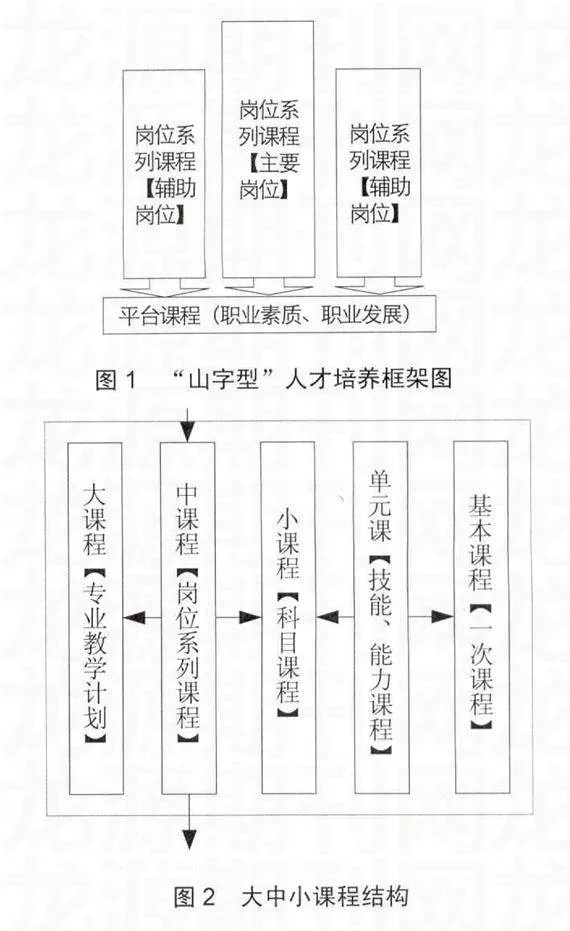

(7)实施“山字型”的人才培养框架。从一专多能、主岗位与辅岗位、平台与发展、职业技术能力+职业关键能力+个人品质等多个方面实施人才培养(如图1所示)。

1,2“核心+岗位”课程体系结构

1,2,1核心平台课程设置

通过岗位能力要求和职业发展要求的调查和分析,形成适应IT类职业岗位要求的核心平台课程群,它们由计算机应用数学、办公信息处理、程序设计与规范、计算机组装与维护、网页设计与制作、数据库技术与应用、网络基本运行与维护等课程组成。

1,2,2

岗位系列课程的设置

通过对计算机专业群就业岗位调查分析,建立适应计算机应用技术、计算机网络技术、软件技术及计算机信息管理等四个专业选择的岗位系列课程为:

·电子商务技术员(网页设计与制作、企业网站开发、商务网站开发、网站开发实战)。

·网络管理员(网络基本运行与维护、网络规划与组建、网络安全管理)。

·程序员(简单程序开发、桌面应用程序开发、WEB应用程序开发、企业级系统开发)。

·企业信息化应用员(会计电算化、ERP管理软件、电子商务实务、办公自动化等)。

·数据库开发与管理员(数据库技术与应用、数据库设计与管理、数据库应用系统开发)。

·计算机技术支持员(计算机组装与维护、网络基本运行与维护、计算机系统安全与维护)

·多媒体作品制作员(图形图像制作、计算机动画制作、音视频制作)。

1,3大中小课程结构及实施

“核心+平台”课程体系是由专业人才方案(大课程)、岗位系列课程(中课程)及科目课程(小课程)等课程形式组成,如图2所示,从图中可以看出,出入口均为岗位系列课程,即说明课程体系是面向职业岗位的。

(1)大课程由专业负责人(带头人)负责进行建设、中课程由岗位系列课程负责人负责进行建设、小课程(通常课程)由课程负责人负责进行建设、单元课和基本课由教师负责进行设计。

(2)大课程、中课程及小课程都必须由相应的建设小组,并由相应的负责人,负责人应根据称职、经验、能力、作品及教学质量进行申报和评定。

(3)大课程建设小组成员由中课程负责人组成,中课程建设小组成员由小课程负责人组成,小课程建设小组成员由单元课及基本课设计教师组成。

2 面向职业岗位,构建四阶段人才培养框架

积极实践“以就业为导向、以岗位为依据、以能力为本位”的专业建设理念,经过多年的研究和实践,形成如下面向职业岗位的四阶段IT应用型人才培养框架(如图3所示)。

2,1专业调查分析阶段

人才市场需求调研是基础,必须对该专业的人才市场需求进行多方位的调研,以确定毕业生的就业岗位群以及根据各岗位群所必须具备的能力。

2,2培养方案制定阶段

人才培养方案的制定是核心,根据各岗位群所必须具备的能力,企业参与、研究制定所需的基础知识和专业技能,形成基于“核心平台课程+岗位系列课程”的课程体系为核心的人才培养方案。

2,3培养方案实施阶段

培养方案的实施是关键,它影响着人才培养的质量,培养方案的实施包括了师资队伍的建设、校内外实训基地建设、教材与教学文件建设、教学方法与手段及网络教学平台的建设等。

2,4培养效果评估阶段

经过一个周期的教学后,需要对上述3个阶段质量进行评估,其具体过程如下:对就业市场进行调查,对毕业生分配及任职工作情况进行跟踪了解,在对毕业生的任职能力进一步客观分析的基础上,确定上述哪些环节还存在的问题,并及时予以调整。使之形成合理的教学体系,从而使社会需求、教学体系、毕业生的技能达到高度统一。

3

以工学结合为平台,实施四阶段IT应用型人才培养方案

从专业调查分析阶段开始,进行市场调研,确定了岗位群,经过专业指导委员会讨论、分析,获得了各岗位群所必须具备的能力,在此基础上,研究制定了所需的基础知识和专业技能及所需的教学环境,最终制定了较为合理的教学体系并进行了实施。

3,1根据市场需求,寻找就业岗位群,确定培养目标

经岗位调查分析,召开企业专家研讨会,确定计算机专业群的岗位(群)及相应的能力,岗位群及相应的能力一旦确定,也就意味着确定了总体的培养目标。

3,2围绕培养目标,确定岗位系列课程,形成人才培养方案

围绕培养目标,经过广泛的调研,与企业负责人、科研或生产第一线的专家、富有教学经验的教授进行充分的接触,就人才需求、能力的培养及相应的教学内容进行了多次的磋商,细化教学方案,确定岗位系列课程,确定了社会能力课、专业平台课、岗位能力课、岗位实践课、商务能力课五大块。在此基础上形成了人才培养方案,并在教学实践中,逐步为每门课程制定符合培养目标的教学大纲及其他教学文件。

3,3剖析人才培养方案及教学内容,精心选编教材

依据人才培养方案和教学内容,发动专业负责人、岗位系列课程负责人、课程负责人对市场上现有的相关教材进行了精心的筛选,在教学过程中根据使用情况,不断的更换,以使其符合教学要求。对于找不到合适的教材、实践教学环节、实训指导书的情况,要积极组织有高职教学经验,有责任心,能力强的教师编写。

3,4按照就业岗位群所要求的基本技能,制定实验室建设规划

根据人才培养方案和技能培训的需要,建立信息技术实训基地和校外实践教学基地。

3,5根据高职教育对教学的要求,加强“双师型”教师队伍

经过几年的努力,研究生比例高、动手能力强,实践经验丰富,以形成有高职特色的双师型师资队伍。

3,6选择合适的实习基地,搞好毕业实习

毕业实习是“产品”走向市场的最后一关,是强化综合应用能力的关键环节,在这个环节中,选择好课题,选择合适的实训基地非常重要,在这个环节中,教师做了如下工作:

(1)走出去调研,选择校外实习基地。经过分析,

我们把校外实习基地确定在宁波地区附近的计算机开发公司,计算机及各种设备组装及销售点等。调研后,我们选择了有指导能力的单位,按照学生各自的能力、特点和就业方向,在毕业设计期间让学生走出去,在校外做毕业设计。

(2)结合学生就业岗位,选择适合的毕业课题。根据目前社会学生就业提前的特点,结合学生就业岗位,选派指导教师(可选就业单位的技术人员担任),选择合适的课题,这样在加强学生动手能力的同时,也提高了学生的第一任职能力,或者称其为“定单培养”。

(3)考察校内需求,鼓励学生参与校园的信息开发工作。在校园网施工和实习实训基地建设期间,让学生直接参与计算机系统的安装和网络的连接等工作;在各单位建立网站期间,在老师的指导下,组织学生参与网页的制作;选拔对软件开发有兴趣,有基础的学生参与学校各部门业务管理软件的开发工作等。组织计算机课外小组参与机房日常的软硬件系统的维护。

(4)经过筛选,为学生提供了以下课题:图书管理系统、公寓管理系统、财务管理系统、教材管理系统、课程管理系统、课时费发放系统、教师管理系统、考试系统、网站建设和网页制作、毕业设计优秀成果管理系统、毕业生就业跟踪及分析系统等。

3,7加强课程建设力度,改善教学方法和手段

根据课程的特点,采取不同的授课方法,制作教学课件和建立网络教学平台,并对改善教学方法和手段方面也作了长期规划,并在逐步的实践中总结和提高。

3,8根据教学检查和跟踪分析毕业生就业情况,评估、完善教学体系

及时派出相关教师到公司进行质量跟踪,与用人单位进行了座谈,了解毕业生的任职情况和用人单位的用人需求。在此基础上,发现了教学体系存在的问题,经与专业指导委员会多次讨论和研究,修改了岗位群,充实了各岗位群所需的能力,同时对人才培养方案、教学大纲、实训环节等进行了大幅度的调整,从而进一步完善了我们的教学体系。

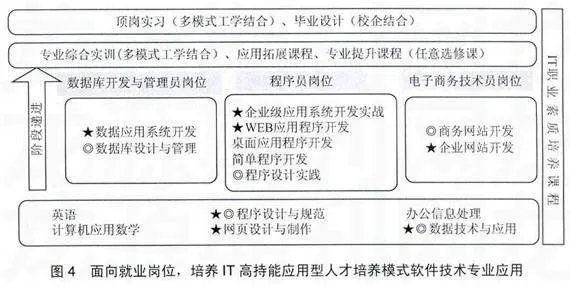

4 面向就业岗位,培养IT高技能应用型人才培养模式应用

按照以上所述的构建面向职业岗位的课程体系改革思路,“核心+岗位”课程体系设置方法,“四阶段”IT应用型人才培养框架的设置研究,以及以工学结合为平台,实施四阶段IT应用型人才培养方案的实施方法,以下以软件技术专业为例,给出了面向就业岗位,培养IT高技能应用型人才培养模式的应用,如图4所示。

在图4中,带有“★”号课程为专业重点建设课程,带“◎”号为技能证书考证融合课程。三个就业岗位群,分别是以程序员为主岗位,以数据库管理与开发、网站建设与管理为辅助岗位。

5 结论

总之,“就业是民生之本”,毕业生能否顺利就业,就业后能否适应劳动力市场的需求与变化,是评价一所学校办学成功与否的主要依据。目前,接受高等职业教育的学生已占到高校学生总数的一半左右,高职教育要办得有生机,办得让人民满意,就必须以就业为导向,优化专业结构,创新教学模式,强化实践教学,加强职业指导,切实提高学生的就业能力,为社会培养大批高素质技能型紧缺人