南极中山站气象要素变化特征分析

2010-12-28杨清华张林李春花李荣滨李凯

杨清华,张林,李春花,李荣滨,李凯

(国家海洋环境预报中心 北京 100081)

南极中山站气象要素变化特征分析

杨清华,张林,李春花,李荣滨,李凯

(国家海洋环境预报中心 北京 100081)

利用1989—2008年南极中山站及戴维斯站的气象观测数据统计分析了表面气温、气压、风向风速和相对湿度的年际、年和日尺度变化特征,并讨论了各气象要素的长期变化趋势。分析结果表明中山站年均气温趋于升高,气压趋于下降,但变化趋势并不明显,说明在全球气候变化大背景下,南极中山站的大气要素仍保持相对稳定。但也有一些比较显著的变化趋势,如风速减弱,以及秋季气温增暖趋势等。

气象要素;变化趋势;中山站;南极

1 前 言

南极中山站(69°22´S,76°22´E)位于东南极普里兹湾、拉斯曼丘陵沿岸,常年气温低且冬夏温差大、湿度小、风力强,具有明显的南极大陆性气候特征。同时,由于地处南极内陆冰盖前缘,下降风非常明显。中国气象工作者已开展了一些针对该地区的天气和短期气候研究,如姜德忠等发表的中山站首次越冬气象考察报告,归纳了中山站 1989年的气象要素特点[1];李栓科利用中山站1989—1991年观测数据,分析了拉斯曼丘陵区风力强度、频率的时空变化[2];卞林根等根据中山站1989—1995年气象观测数据讨论了拉斯曼丘陵的短期气候特征,指出该地区的温度年变化具有南极特有的“无心冬季”和“短暂夏季”特点[3];同南极半岛地区的显著增温不同,中山站在1989—2000年期间有较明显的降温趋势[4];许淙等分析了2002年1月—2003年12月的中山站风要素变化,指出中山站风向呈单峰型分布[5]。但以上研究所用资料长度较短,没能讨论温、压、湿、风等气象要素的长期变化特征。本文利用南极中山站 1989—2008年共计 20年的气象观测数据,结合同期的澳大利亚戴维斯站数据,对该区的年际、年和日尺度的气象要素变化特征进行了统计分析,并对各要素时间序列的变化趋势进行了初步的探索。

2 资料选取与分析方法

本文选用 1989—2008年南极中山站气象台(海拔高度14.9 m)表面气压、2 m气温和相对湿度、10 m风向风速数据。中山站气象观测最初为人工观测,2002年将温度、湿度、风向、风速和气压改为有线遥测自动观测系统。其中,月平均资料由日平均值计算,日平均用每天国际标准时00:00、06:00、12:00和18:00观测资料平均得到,日变化特征统计则使用2002—2008年每小时的整点气象观测数据。对时间序列的变化趋势分析采用线性倾向估计方法,并通过相关系数计算对变化趋势的程度进行了显著性检验。同时统计了澳大利亚戴维斯站的温、压和风的变化趋势,该观测数据从南极科学研究委员会资助的 READER数据库(http://www.antarctica.ac.uk/met/READER/)[6]获取。

3 统计分析结果

3.1 气温

3.1.1 年际变化和趋势分析 图 1(a) 示出了1989—2008年中山站年均气温距平变化。中山站1989—2008年平均气温-9.8 ℃,年均气温`最低的年份是1993年,为-11.8 ℃,最高的年份是2007年,为-8.2 ℃。有12个年份年均气温超过多年平均,8个年份低于多年平均;其中1989—1999年,气温距平大致表现出2 ~ 3年的年际变化周期;而2000—2007年的8年里,仅2005年均气温略低于多年平均,其余年份均高于多年平均,初步表明中山站具有一定程度的增暖倾向。趋势分析( 表1 )进一步表明,1989—2008年中山站年均气温呈升高倾向 +0.12 ℃ /10 a,同处普里兹湾沿岸的戴维斯站的同期气温变化速率 +0.07 ℃ /10 a,两者相当,但趋势都不明显。秋季升温速率较大,中山站和戴维斯站分别是 +1.1 ℃ /10 a和 +1.2 ℃ /10 a,且相关系数都达到 0.10显著性水平(︱r0.10︳=0.36),说明该地区有显著的秋季增暖现象。夏季亦趋于升温,冬季、春季则有降温倾向,但趋势都不明显。

图 1 中山站1989—2008年气象要素距平(a)气温,(b)气压,(c)风速,(d)相对湿度Fig. 1 Annual anomalies of meteorological elements (1989-2008) at Zhongshan Station,(a) surface air temperature, (b) air pressure, (c) wind speed, (d) relative humidity

表 1 南极中山站和戴维斯站1989—2008年气象要素的变化趋势Tab. 1 Trends of meteorological elements (1989-2008) at Zhongshan and Davis stations

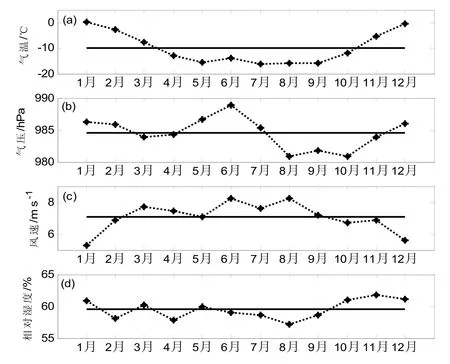

3.1.2 年变化 图2(a) 为中山站20 年平均气温的逐月变化,1月份平均气温最高,达0.2℃,其余月份均在0 ℃ 以下,其中4—10月平均气温在-12℃以下;月平均最低气温出现在7月份,为-16.1 ℃。气温年较差16.3 ℃,表明中山站气温具有显著的年变化特征。由于夏天日照时间长,太阳辐射较强,中山站夏季极端最高气温接近 10 ℃,冬季极端最低气温则可低于 -40.0 ℃。

图 2 中山站气象要素多年(1989—2008)平均的逐月变化(a) 气温,(b) 气压,(c) 风速,(d) 相对湿度,实线指均值Fig. 2 Annual variation of meteorological elements (1989-2008) at Zhongshan Station(a) surface air temperature, (b) air pressure, (c) wind speed, (d) relative humidity

3.1.3 日变化 图 3 (a) 示出了中山站多年(2002—2008)平均的1月和7月气温日变化。冬季白昼时间短,日照时间少,且单一的冰雪下垫面具有很高的表面反照率,故白天接收的热量很小,气温日变化不明显。夏季多晴好天气,太阳辐射加热时间长,冰雪表面融化导致站区绝大部分地面裸露,白天接收辐射热量较多,气温迅速增加,而夜间辐射失热使气温明显下降,呈现明显的日变化。

图 3 中山站气温和风速多年(2002—2008)平均气温日变化,(a)气温,(b)风速Fig. 3 Daily variation of surface air temperature and wind speed (2002-2008) at Zhongshan Station, (a) surface air temperature, (b) wind speed

3.2 气压

3.2.1 年际变化和趋势分析 统计表明中山站1989—2008年平均气压984.6 hPa,年均最高987.6 hPa,出现在1990年,年均最低981.7 hPa,出现在1998年。图1(b)所示,有10个年份平均气压超过多年平均,10个年份低于多年平均;其中,1997年以来的 13年里,仅 4个年份超过多年平均,1997~2001连续5年在多年平均以下,初步表明中山站表面气压具有下降倾向。

趋势分析计算结果( 表1 )表明,1989—2008年中山站年均气压呈-0.88 hPa/10 a的下降趋势,同期戴维斯站也呈下降趋势。各季节平均气压均呈下降趋势,且夏、秋速率更快,戴维斯站表现出类似的变化特征。但相关系数均未达到0.10显著性水平,说明该地区表面气压虽然有下降倾向,但趋势并不明显。该地区气压减小可能同已被证实的极地气旋活动增多有关[7]。

3.2.2 年变化 图2 (b) 所示,中山站气压呈半年周期年变化,一年中的两次低值分别出现在3—4月和8—10月,两次高值分别出现在12月—次年1月和6月。气压的年变化型式同南极大陆冷高压和绕极低压带周期性活动密切相关[3],低压带中心始终在中山站以北,且其位置在2—3月和8—10月相对偏南,其他月份偏北,其中6月低压带中心位置最北,此时的南极高压亦最为强盛,故中山站 6月份气压最高,而8—10月份气压最低,6—8月出现显著的气压下降。

3.3 风向和风速

3.3.1 风向频率 图4示出了1989—2008年中山站各风向的频率分布。盛行风向集中在 NNE-ESE区间,E风出现频率最高,达 27%;其次是 ENE风,出现频率23%;再次为NE风,占16%;ESE占13%,NNE占6%。NNE-ESE频率之和为85%,其他风向出现频率较低。

图 4 中山站多年(1989—2008年)平均风向频率分布Fig. 4 Frequencies of surface wind direction(1989-2008) at Zhongshan Station

3.3.2 风向季节变化 图 5示出了 1989—2008年多年平均的中山站风向季节变化。中山站一年四季都以E风和偏E风为主,但冬、夏季节也有一些差异,如夏季风向以ENE最多,占25%,其它季节E风出现最多,如冬季的E风占29%。

图 5 中山站多年(1989—2008)平均的风向季节变化Fig. 5 Seasonal variation of surface wind direction(1989-2008) at Zhongshan Station

中山站位于南极大陆边缘,临近冰盖,其风要素变化主要受南极大陆高压北部偏东气流、极地气旋和下降风的共同影响[5]。夏季南极大陆冷高压和绕极低压带强度较弱,高、低压之间气压梯度小[8],中山站白天易受小扰动影响而出现多种风向;夜晚经常受源自冰盖上游的下降风影响,盛行E风或偏E风。冬季南极大陆高压强盛,绕极低压带位置南移,高低压间气压梯度较大,中山站地区盛行强烈和恒定的偏东气流,小扰动不易产生,海上气旋在越过150°E后会向SE方向移动,并经常在普里兹湾内出现打转停留现象,中山站频繁受到海上气旋的影响,气旋前部带来强烈的NE风,后部带来更加猛烈、持久的ENE风,因此在冬季NE-ENE风的出现频率更高,而其他风向的出现次数明显减少,甚至为零。

3.3.3 风速年际变化和趋势分析 统计显示中山站 1989—2008年多年均风速 7.1 m/s,2003和2005年平均风速最小,仅6.4 m/s;2007年均风速最大,为7.8 m/s。1994—1998年连续5年风速均高于多年平均,2003—2008年仅1年风速高于多年平均( 图1(c) ),初步说明中山站风速具有一定的下降趋势。

表1趋势分析结果表明,1989—2008年中山站年均风速呈明显的下降趋势 -0.2 m·s-1/10 a,相关系数超过0.10水平。就季节而言,各季节均有下降倾向,其中夏季风速-0.3 m·s-1/10 a的减小趋势最为明显,相关系数超过0.01显著性水平(︱r0.01︳=0.54);春季的减少趋势也超过0.10显著性水平。与同期戴维斯站风速显著的增加趋势(+0.9 m/s/10a,0.001水平)不同,这主要由于地理位置和所受天气系统影响的差异,如戴维斯站主要受过境天气系统影响,基本无下降风[7],而中山站下降风则非常明显;但已有研究表明,南大洋区域绕极E风加强[9]和气旋活动增加,这应导致风速增强,但中山站风速却出现了明显的减弱趋势。中山站风速减弱背后的物理机制有待深入研究。

3.3.4 风速年变化 图2(c) 示出了20年平均的风速年变化,其中10—2月份平均风速较小,1月平均风速最小,仅5.3 m/s;3—9月份风速较大,均高于年平均,其中6月平均风速最大,为8.3 m/s。

3.3.5 风速日变化 图 3(c) 分别以多年(2002—2008)平均的1月和7月为例,示出了中山站夏季和冬季风速日变化。夏季风速日变化非常明显,日风速高值出现在凌晨 04:00-07:00,超过7.0 m/s;日风速低值出现在 15:00-20:00,约3.0 m/s。冬季风速日变化平缓。

中山站紧邻内陆冰盖,其风速日变化型式与南极下降风的发生规律相对应。中山站夏季晴好天气多达 50% 以上,白天受太阳辐射加热,夜间地表向外辐射失热,存在明显的白天增温夜间冷却效应,故夜间下降风增强,白天减弱。而冬季中山站及其上游冰盖日照时间很少,表面温度昼夜变化很小,不存在明显的白天增温夜间冷却效应,故很少有下降风连续出现的机会,下降风没有夏季明显。

3.4 相对湿度

3.4.1 年际变化和趋势分析 统计显示,中山站年均相对湿度较低,仅 59%,1997、1999—2000年均相对湿度最高,达71%;1994年最低,仅48%。图1(d) 所示,1990—1995年中有5年相对湿度低于多年平均,1996—2001年连续6年高于多年平均,而2002—2008年连续7年低于多年平均,初步表明中山站相对湿度具有6 ~ 7年的变化周期。趋势分析结果(表 1)表明,年均相对湿度基本无变化倾向,秋季、春季有增加倾向,冬季、夏季有减小倾向,但趋势都不明显。

3.4.2 年变化 图2(d) 可见,中山站相对湿度的年变化不大,但也呈现一定的季节差异,如冬季相对湿度较低,夏季较高。这是由于中山站冬季被冰雪覆盖,而夏季地面积雪和周边海域海冰大量融化[3],致使空气中的水汽饱和程度增加。

4 结 论

综合以上统计结果分析,可以得到如下结论:

(1)中山站在 1989—2008年期间年均气温有升高倾向,但趋势不明显。秋季气温升高趋势比较显著;中山站气温有明显的年变化和日变化特征。

(2)年平均气压和各季节平均气压均有下降倾向,且夏、秋速率更快,但趋势都不明显,气压减小可能同已被证实的极地气旋活动增多有关;中山站气压呈半年周期年变化,气压的年变化型式同南极大陆冷高压和绕极低压带周期性活动密切相关。

(3)中山站常年盛行东风和偏东风,所占频率达85%;年平均和各季节风速都有下降倾向,且年平均和夏季、春季风速下降趋势显著;中山站风速具有明显的年变化特征,即冬强夏弱;夏季下降风和风速日变化明显,冬季下降风和风速日变化不明显。

(4)中山站年均相对湿度表现出6 ~ 7年的周期变化。年平均和各季节平均都无明显变化趋势;相对湿度的年变化不大,但具有一定的季节差异。

趋势分析初步表明,在全球气候变化的大背景下,南极普里兹湾地区的大气要素特征仍保持相对稳定。但也具有一些比较显著的变化趋势,如秋季增暖,中山站风速减弱以及戴维斯站的风速加强趋势。有待对这些变化趋势的物理机制做进一步研究。

致 谢:中国气象科学研究院卞林根研究员提供了中山站气象台历史气象观测资料,南极科学委员会READER计划提供了澳大利亚戴维斯站气象观测资料,在此表示衷心的感谢!

[1] 姜德忠, 钱平. 第五次南极考察首次中山站越冬队海洋气象考察报告 [J]. 海洋预报, 1993, 10(2): 33-39.

[2] 李栓科.东南极拉斯曼丘陵区的风地貌 [J]. 南极研究, 1994,6(4): 23-25.

[3] 卞林根, 薛正夫, 逯昌贵, 等.拉斯曼丘陵的短期气候特征 [J].极地研究, 1998, 10(1): 37-46.

[4] 陆龙骅, 卞林根, 程彦杰. 中国南极气象考察与全球变化研究[J]. 地学前缘, 2002, 9(2): 255-262.

[5] 许淙,万军,吕非. 2002-2003年南极中山站地区风要素变化特征 [J]. 海洋预报, 2004, 21(4): 28-34.

[6] Turner J, Colwell S R, Marshall G J, et al. The SCAR READER project: towards a high-quality database of mean Antarctic meteorological observations [J]. Journal of Climate, 2004, 17:2 890–2 898.

[7] Heil P. Atmospheric conditions and fast ice at Davis, East Antarctica: A case study [J]. Journal of Geophysical Research, 2006,111, C05009, doi : 10. 1029/2005JC002904.

[8] 杨清华, 尹涛, 张林, 等. 南极中山站—DOME-A 沿线地面风要素特征分析 [J]. 极地研究, 2007,. 19(4): 295-303.

[9] Thompson D and Solomon S. Interpretation of recent Southern Hemisphere climate change [J]. Science, 2002, 296: 895-899.

Analysis on the variation tendencies of meteorological elements at Zhongshan Station, Antarctica

YANG Qing-hua, ZHANG Lin, LI Chun-hua, LI Rong-bin, LI Kai

(National Marine Environmental Forecasting Center, Beijing 100081, China)

Based on the meteorological observation data from 1989 to 2008 at Zhongshan and Davis stations,Antarctica, the features of surface air temperature, air pressure, wind direction, wind speed and relative humidity were studied, and the study focused on the long-term variation trend, both annually and seasonally. The results showed an increasing tendency in annual temperature, a linear decline in annual air pressure. However, none of these tendencies were significant, which proved that the air condition in this region was relatively stable, although in the context of global climate change. Moreover, there was a significant downward trend in annual/summer mean wind speed, and a warming trend in autumn air temperature.

Weather elements; variation trend; Zhongshan Station; Antarctica

P468.2

A

1001-6932(2010)06-0601-07

2010-08-01 ;收修改稿日期:2010-09-26

国家自然科学基金项目(41006115,41076128),国际极地年中国行动计划项目,国家海洋局青年科学基金(2010215)。

杨清华(1983—),男,助理研究员,主要从事极地环境研究预报,电子邮箱: yqh@nmefc.gov.cn。