学校生活节奏对儿童的影响

——历史人类学的检视

2010-12-18司洪昌

司洪昌

(1.北京师范大学 教育学部,北京 100875;2.国家教育行政学院,北京 102617)

学校生活节奏对儿童的影响

——历史人类学的检视

司洪昌1,2

(1.北京师范大学 教育学部,北京 100875;2.国家教育行政学院,北京 102617)

以仁村的学校个案为例,村落儿童在校受教育时间、每年每周在校时间、每天在校时间都出现了明显的延长的历史趋势,这反映出正规的体制力量对村落儿童生命史的影响日益显著,显示了在学校规范的挤压下,民间和乡野的力量在逐渐式微。这是村落教育变迁的一种走向,显示出时间因素是一种教育文化的隐身背景因素。

学校生活节奏;时间;村落儿童;历史人类学;教育人类学

社会生活是在一定时间和空间内展开的,时间在学校和教育中具有重要的意义;但大多数时候,人们倾向于视时间为一种“隐身”的幕后之物,是一种制度文化环境的“背景”,时间并没有进入研究者的视野。研究者在华北南部的村庄仁村①进行了考察,发现这样的一种有意或无意的忽视,可能掩盖了教育长期变迁之中的一种宏观制度背景,掩盖了学校内部生活节奏和时间安排对于儿童生命的重大影响。

一、儿童上学年限和在校时间出现了延长的历史趋势

研究者在仁村学校的调查表明,儿童上学受教育时间和儿童在校时间随着时间的推移,出现了大大延长的历史趋势。这与中国教育发展的大趋势是一致的。

1.仁村儿童上学年限的延长

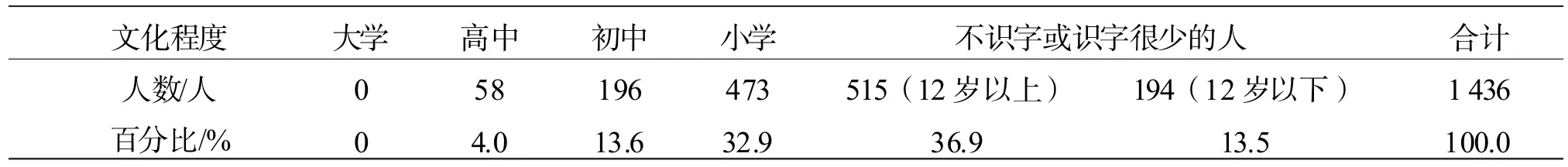

通过历史数据的比较,可清楚地发现仁村儿童上学年限延长的历史趋势非常明显。现在,儿童入学低龄化了,很小的年岁就进入了学校(3~4岁进入幼儿园,一般在6~7岁开始进入小学),年龄很大时还在学校里学习生活(初中毕业的离校年龄一般在15~16岁,高中在18~19岁)。随着九年义务教育的逐步推行,一般儿童在校时间都达到了8~10年(包括学前班);而在20世纪50~60年代只有不到4年时间,能上学到6年级的高小已属少见了。根据所在村落的1964年的户籍簿纪录的统计分析,在20世纪60年代,该村落的初中以上文化程度的人数可以统计如表1。

表1 1964年仁村初中以上文化程度人口统计②(单位:人)

即便在仁村这些为数不多的33名初中以上文化程度者中,竟有7名(高中3名,初中4名)是外来的教师和暂时寄住村庄者,本村原住民只有不到26人。同时在本村不到3名的高中文化程度的原住民中,只有一名获得了高中毕业证书,其余2人分别在高一、高二因中途参军而失学。这表明绝大多数村民受教育的年限没有超过6年的高小,③或者95%以上的村民只受到了小学以下的教育,当时一般不足5~6年的时间。通过户籍簿的档案,发现80%左右的妇女和40%~50%左右的男子是文盲,村民的平均在校时间或者受教育年限大大低于4年的水平。这表明,高小几乎成为了当时儿童教育的顶峰,成为儿童难以逾越的“教育围墙”。

即使到了20世纪70~80年代,虽然文革时期教育在低质量地普及,但一般而言,在仁村村民受教育的年限延长了,但受教育的年限并没有出现大的改观,一般村民受教育的年限以4~6年为多(见表2)。

相较于历史而言,仁村村民在校时间大大延长了。目前,随着义务教育的推行和计划生育带来的家庭儿童数量的下降,初中教育已不成为儿童就学的奢求和梦想,目前大部分儿童受教育年限已经达到了9年左右(8~10年)。这同历史相比是一个巨大的飞跃,同时也表明村落儿童的教育已经逾越了6年小学的“教育围墙”,初中教育已经成为了当前儿童受教育的惯例和常规时间,甚至近年出现了向高中延伸的趋势。

从时间的维度内来审视这一变化,具有重要的意义。在目前人均寿命72年的中国,④9年的学校教育占据一个人整个生命历程的很大一部分,受学校正式教育年限占生命历程的百分比:9年/72年=12.5%。

表2 1982年仁村各种文化程度的人口比例表⑤

仁村儿童在校时间的延长是一个不断增长的历史趋势。随着学校教育年限的延长,相应地,儿童在村落社区和家庭之中的时间在逐渐缩减,这显示了体制、外部世界的力量和民间、村落规范之间的一种此消彼长的趋势,村落之中的儿童越来越趋向于被体制和外部社会的力量所控制、所塑造。随着儿童在学时间延长,学校这种社会组织——作为一种体制性的力量,拉动了儿童从传统的习俗中挣脱出来,它的影响可能已经超出了非正规的村落规范的影响。随着学校生活的正规化,学校在儿童生命中的地位日益重要了。这表明,正规教育在仁村儿童生活中的影响日益增强,在时间上逐渐挤压了儿童在村落民间生活的空间,将体制性的力量对儿童生活的影响发挥到了极限,此长彼消,儿童在非正式的村落规范下生活的空间相对就减少了。

2.从时间角度来审视,仁村儿童每年每周在校天数也增加了

在历史上清末和民国时期的私塾教育时代,仁村的塾师一般在家设馆教学,日出而作日入而息,依据农业的节奏而进行休养生息,家庭教育和学校教育是融为一体的。家庭即是学校,学校在家庭院落之中,正式的教育空间和民间的生活空间是合二为一的,日常生活的节奏和学校的生活节奏也是一致的,这样造成了民间和正规的教育力量的一种融合,教育也承担了民间的教化的功能。这是具有历史传承的依据,例如在清末华北地区的私塾就是如此。在晚清时期,一位美国传教士史密斯在华北发现,为了使乡村儿童能够参加农业活动,学校生活节律随着农业节奏而变化,一个明显的标志是放麦假和秋假。“中国学堂的学年与农历一致,不过,学堂通常要到一月中旬之后,有时候到二月份才开学。在六月份麦收的时候有一个假期;另一个较长的假期是在九、十月份秋收的时候。新年来临之际,学堂再放假十到二十天。”⑥而当时学生在学校的作息时间也与农业节奏是一致的:中国学堂的学生一般要提前一个小时到学堂早读,当太阳升起的时候,他们就吵吵嚷嚷地走开了。他们回到家,吃完早饭,再来学堂。到中午,他们放学吃午饭,然后又来上学。在炎热的夏天,尽管所有其他人,无论是男人、女人还是小孩,都可以尽情地睡午觉,但这些读书人仍要照常呆在学堂里⑥。即使在民国时期,在华北这些乡村地区,农业生活被自然的节奏所笼罩,学校便受自然节律的控制,乡村学校作息周期也没有出现多少变化。例如在1928年,李景汉在河北定县62村的63所学校调查发现:“城市中的学校都有长期的暑假,而这63所的学校内只有一个高小放暑假30日。63所小学都有年假,大多数为期一个月。在春季放麦假的有62所小学,日期约为半个月,学生可以帮助家中收获麦子。自放秋假的有62所小学,因为秋天收获庄稼学生必须在家帮忙。秋假放一个月左右的有28所学校,放一个半月左右的亦有28所学校。所以秋假日期最久,年假次之,麦假又次之,暑假最不要紧。若以全年所有放假日数来看,则放三个月左右的学校居半数,放两个半月左右的学校居半数……”⑦这种制度安排从晚清以来到20世纪80年代一直如此,直到今天在一些乡村地区依然如此,可见传统时间制度安排的巨大历史遗传力量了。

在仁村,正式的现代意义上的新式学校是在村庄“解放”之后的1947年建立的,当时推行了土改,建立了各种农会、儿童团等正规的社会组织,学校作为正规组织也建立起来了。当时的学校几经迁移和兴废,虽然建立起来,但并不正规,学生上学时间也时断时续。20世纪50年代之后,学校逐渐正规,并且有了固定的校园和校舍,实现了正规教育空间和民间领地之间的空间上的区隔,这是新时代学校教育的一个明显的空间特点,也反映出外部力量试图在村落传统的民间规范领域开辟出一片新的教育空间,实现对民间规模的挤压和殖民。长期以来仁村每周一天半的休息时间,周六下午就放假,休息一天半。1995年之后全国虽实行每周五天工作制,⑧但w县的学校却是例外,没有执行国家的规定。全县境内的学校,不管是公立还是私立,每周只休息一天,这是地方政府的统一规定。据说,这是用延长时间来提高“记忆量”,是取之于教育先进地区的经验。在w县的私立学校,一般两周才休息两天。而在仁村的村小,校长一般让儿童两周休息一天。根据学校老师的理论,也是w县教育界的共识:在功率一样的条件下,做功的大小取决于时间,时间越长,做功越多。这一观念是物理定律在教育界的应用和延伸,在全县教育界显而易见、不容置疑。如此算下来,一年之内,除去寒暑假的13周,仁村儿童一年在校的时间占其总时间比例:39周/52周=75%⑨。

上述数据显示,从全年约52周来看,儿童不在校受教育时间只有13周,意味着在家和村落之中的时间占其总时间的25%左右。儿童在村落、家庭的时间大大减少,而在校接受正规教育的时间大大延长,儿童每年在校时间已经全面超越了在村落社区和民间的时间,占据了儿童生命历程的大部分时间,这种此消彼长的态势显示了学校对儿童成长日益明显的影响。

3.从时间角度来看,仁村儿童每天在校时间也大大延长了

长期以来,村落学校的正规性较差,对时间的要求并不严格。加上钟表等计时的机械装置并没有出现在学校和村落之中,所以一般以敲钟为号令,提示上学的时间和节奏,时间完全由教师个人的主观度定,误差相当大。这与历史上中国传统的模糊计时方式有异曲同工之处。1875年7月18日,纽约时报的记者在中国旅行时,对中国人的计时方式感到惊奇。在当时,人们将夜间划分为五个更次,从晚上7点到早上5点分为五个更次,每个更次也是两个小时。这些更次是通过敲锣打鼓来告知人们的,记者用不无猎奇的笔调写道:“最常见的情况时,打更人只用一个空竹筒和一节棍子打更。……它的声音听起来使得清国城镇的夜晚显得异常诡异可怕。更夫为了警告盗贼而在街上不停地巡行,他们发出的喧闹声几乎无法让人入睡。……在我们居住过的大清国的好多地方,在好几年的时间里,我们从未见过哪怕是一块钟表的样本。”⑩中国当时基本没有现代的机械钟,直到公元1875年,中国才产生了第一家钟表企业——美华利钟表行,这是中国钟表史的开端。在所有的城乡市镇,人们确认时间的主要方法还是依赖自然界的启示,如白天的太阳和夜晚的星辰,也间或依靠漏壶或更夫等。这也是在前现代社会的普遍情况,人们时间意识的淡漠,普通人的生活在缓慢节奏下日复一日地轮回,私塾和学校的生活节奏当然也是如此。

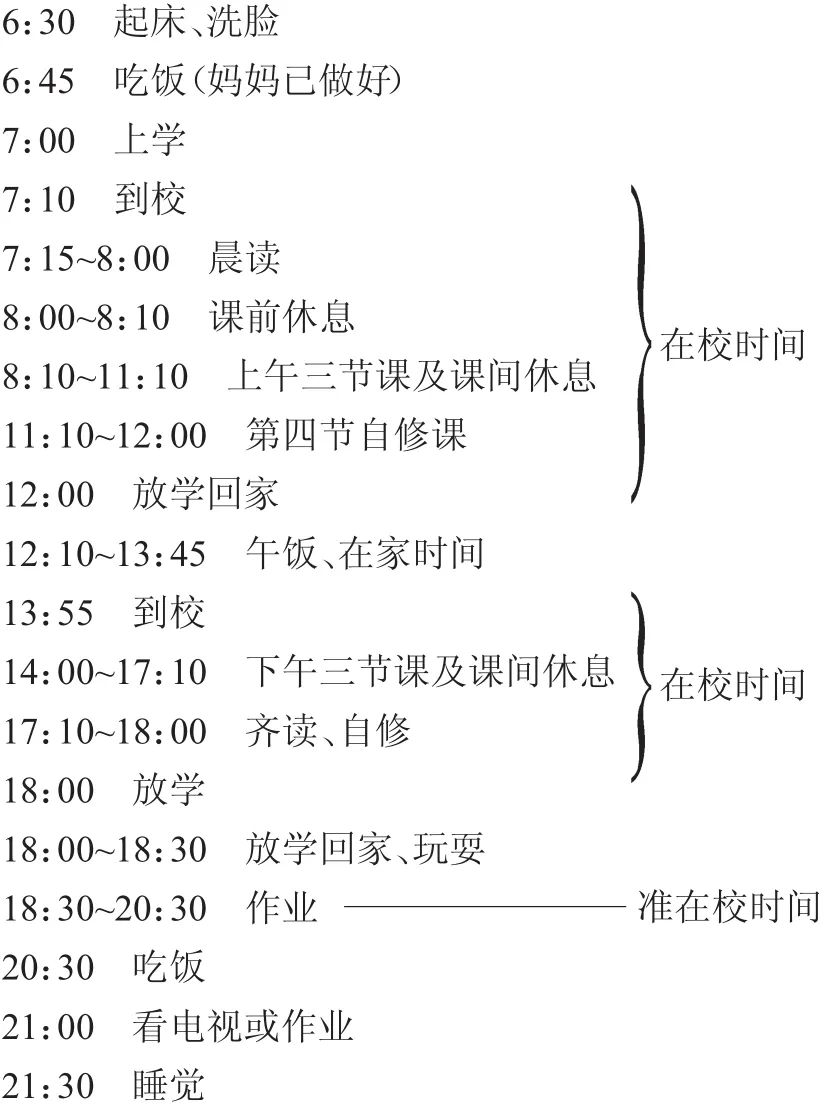

仁村的情况更是一个奇特的个案,直到20世纪80年代之后,钟表才开始进入村庄并逐渐普及,w县农村中小学长期实行的以农业节奏为参照的三晌制学校教育节奏改为上下午的两段制,这与外部的城市世界趋同了。目前,仁村的村小已经完全地被细密的时间刻度所控制,与城市的学校并无二致。在2006年,仁村的学校规定儿童每天7:10就必须到校,下午18:00放学。这样,仁村的儿童在6:30就得起床穿衣吃饭,急急忙忙往学校赶,除了中午12:00~14:00吃饭休息时间,下午14:00就到校上课了,之后持续到18:00,有时甚至还要延长在校时间。这样,儿童一天在校的时间将近10小时。回家之后儿童还要写作业。

据研究者的观察,一般而言,一个小学五年级的学生,每天的作业量是在两小时以上,每天下午放学就开始抄课文、做作业,有时晚上还要学习一小时。除了晚上偶尔看看电视,做完作业之后都累得倒头睡觉了。对于五年级的儿童而言,其一天的时间表是这样的:

从上述时间的区隔可以看出,在现代的仁村学校体制下,一天之中,仁村儿童在校时间和作业时间加在一起超过11个小时,除去八九小时的睡眠之外,儿童在村落和家庭空间中的实际时间只剩下四五小时。若忽略睡眠时间,每一天儿童社会活动时间在16小时左右,可以简略标示如下:

在校和准在校时间:11小时,占活动时间的68.7%

在家和村落时间:5小时,占活动时间的31.3%

在上述的时间分配中,显示了现代学校对村落儿童时间的全面监控和殖民,显示出学校在现代村落社会中的强大的控制欲望。同时,如果仔细分析还可以发现,儿童在村落社区和家庭之中主要是满足日常的生理性需求,如睡眠、一日三餐等,除此之外的活动就是电视、伙伴游玩时间。伙伴之间的游玩主要是一种民间的生活,电视也可以视为外部的社会对儿童的社会影响,是正式学校教育的一种辅助力量。这样,在儿童每天的时间中,学校教育的主导和支配的时间占据了将近70%左右,这留给民间、家庭的时间大大缩减了。

二、儿童在校时间延长的教育意义

根据上述三个方面的时间流程分析,在现代学校体制之下,接受正式教育的时间平均占据了仁村儿童一生生命历程的12.5%的长度;在其学龄期,在校时间占据了儿童每一年的75%左右的时间;在儿童每一天的上学时间中,在校和准在校时间占据了一天除睡眠时间外的68.7%左右的时间。由此可见,学校作为一种制度性的力量对村落儿童的时间表的全面支配和殖民。儿童在校时间接受正规教育,几乎占据了其所有的时间,儿童已经无处可逃了,只有在学校体制的全面监控和驯化之下生存。这造成了在历史上学校对于村落儿童的生活具有了不同寻常的意义,其中隐含着复杂的文化意味。

在此,仁村儿童的大部分生活时间都消耗在学校空间中了,在学校体制的控制下生活,在校甚至超出了在家的时间。这样一种力量,拉动着儿童逐渐脱离了仁村日常的社会空间,儿童几乎完全在学校控制下展开个人的生命史,学校在儿童生命中的意义大大加强了。一种地方性的村落生活在减弱,一种正式的学校体制控制的生活时空在扩张,学校已经几乎侵蚀了儿童所有的日常生活领域,使它们处于学校体制的控制之下。学校在村落儿童日常生活之中的扩张,具有非常深刻的社会文化意义。

与此同时,儿童在家、在村的时间被大大压缩,每年不在校接受正规教育驯化的时间占25%,上学时期每天在家时间(除睡眠外)不足31.3%,显示了村落规范在儿童生命史中的逐渐式微的趋势。在20世纪90年代之后,随着农村开始小型机械化耕作,中国发生了一场静悄悄的农业生产方式的革命,体力劳动的强度在减弱,仁村儿童几乎不参与农业生产,不再去田野里玩耍了,农田对于他们已陌生化了。至今,十几岁的女孩儿,没有干过任何像样农活的大有人在。儿童不会锄田,也不会为稼穑劳作。农业的本土知识惯例是在日常的农业实践中口耳相传,在做中学习。但这些细微的本土知识已经在代际之间中断了传播。

从目前的观察可以发现,仁村已经没有任何儿童的理想还局限在田地上,他们向往城市的生活,一种外部的生活。儿童远离了田野,远离了祖辈生活的田地和泥土。现在的儿童,除了在校之外,在村中娱乐已经大大减少了,过去儿童的晚间游戏、娱乐已经几乎消失了,一则是因为作业侵占他们的玩耍时间,另外电视已经普及开来,对民间的游戏起了替代的作用。电视作为一种媒介,在儿童生活中重要性大大加强了,这在20世纪90年代之前是没有的现象。电视的普及,给儿童的生活带来了乐趣,也在不断侵蚀和占领儿童的生活时空。作为一种城市生活和现代工业社会的产物,电视无时无刻不在营造一种城市生活的氛围,这些都大大加强了学校生活中得来的城市意象,两者配合,一起拉动着儿童从传统的村落生活指向外部世界的生活。

学校的生活依赖时间的安排,这是社会时间对学生生活的规训。中国近代以来的学校制度变革,其中一向不为人们所注意的就是引进和采用了西方的计时方式,学校生活的节奏逐渐加快,逐渐从一种模糊的时间控制向精确的时间节奏转移,学校的生活和节奏出现了一种前所未有的变化。时间的变化,体现出教育体制对学生生活和教育的控制方式的改变。时间的安排和规划,是体制驯化的一种形式,学生在时间表格的监控下,将个体意愿纳入体制的驯化图式中,体制则假借时间表格的形式,日益细密地对学生每天的生活进行“规划”,细碎地对学校内部的生活进行切割,将学生的生活掌控在社会的意志下,培养出一种适应新的生活节奏和生活观念的身体,实现了社会的监控。因此,打铃、敲钟、就餐、上课,这些学校日常生活时间制度,初看起来琐碎得如一地鸡毛般毫无意义,其实并非如此。这些碎屑般的日常变革的溪流正汇聚成江河大川,深深地改变了人们的生活方式和社会。生活层面的变迁是具有深远意义的,反映出人的价值观的改变,涉及深远,成为改变时代的洪流中的一部分。正是这流淌着的岁月,这日复一日时间的重复,无休无止的琐事的变奏,构成了学校变迁的最基本方面。

注 释:

① 仁村是学名,不是真实的村名;w县是化名.

② 根据w县仁村1964年户籍簿档案统计,参见w县档案馆第51号全总,第9号卷宗.

③ 过去在20世纪50年代,小学一般实行4·2分期制,4年初级小学,俗称初小,2年高级小学,俗称高小。

④《2006年世界卫生报告》显示中国人均寿命72岁,来源:《 市 场 报 》,http://health.people.com.cn/GB/26466/75495/5139763.html,2006-04-10.

⑤ 根据w县第三次全国人口普查办公室编辑的《棘针寨公社:人口普查手工汇总表》整理,1982年7月1日,档案号3-121.

⑥ 明恩溥.中国乡村生活[M].北京:时事出版社,1998.

⑦ 李景汉.定县社会概况调查[M].上海:上海世纪出版集团,2005.

⑧ 1995年3月25日,国务院发布《国务院关于修改〈国务院关于职工工作时间的规定〉的决定》。决定自1995年5月1日起,实行5天工作制.

⑨ 一年365天是52周,其中减去假期10周(寒假4周、暑假4周,麦假1周,秋假1周),实际教学时间共42周,在仁村一带,学校2周休息一天,一年共休息21天(3周),所以儿童实际在校时间约在39周左右.

⑩ 郑曦原.帝国的回忆:纽约时报晚清观察记[M].上海:三联书店,2002.

The Rhythm of School Life upon Child——A Historical Anthropology’s Perspective

SI Hong-chang1,2

(1.The Department of Education,Beijing Normal University,Beijing 1000875,China;2.National Academy of Education Administration,Beijing 102617,China)

s:From the case study of Ren village school,there is a general tendency that the annual,weekly and daily times the children staying at school steadily prolong all the time.And this reflects the formal education gradually express its wishes for controlling the village’s children lives and oppressing the folk knowledge and culture.This is the tendency of village education and it shows the importance of time as the background factor of education.

rhythm of school life;time;village child;historical anthropology;educational anthropology

G40

A

1671-6124(2010)05-0029-04

2010-05-10

司洪昌(1974-),男,河北魏县人,北京师范大学教育学部博士后研究人员,国家教育行政学院副教授。