三维可视化构造建模技术在沁水煤层气田樊庄区块的应用

2010-12-16刘建军李文战孙义领王瑞明

刘建军 李文战 孙义领 王瑞明

(1. 中国石油华北油田勘探开发研究院, 河北 062552; 2. 中国石油华北油田第二采油厂, 河北 065700)

1 研究区构造地质背景

沁水盆地不是一个沉积盆地, 它是夹持在隆起之间的北北东向复式向斜, 向斜的轴沿榆社、沁县至沁水、王必一线, 为一个宽缓的复向斜, 两翼倾角平均4°左右。该盆地形成于燕山期。三叠纪末本区以整体抬升为主, 褶曲和断裂主要是燕山运动形成的, 喜马拉雅运动又有所改造, 形成了现今的构造面貌。从盆地边缘向中心地层依次出露基岩、中上元古界、古生界、中生界地层, 向斜轴部地层为中上三叠统。

樊庄区块位于沁水复式向斜南部构造端区, 结合区域构造特征可分为三个体系:

(1) 晋东南山字型构造的脊柱: 研究区中部普查勘探所揭示的主要为南北向褶曲构造群, 是晋东南山字型构造的脊柱部分。脊柱楔形带的中南端正位于研究区内, 以燕山期形成的SN 向宽缓褶皱为主, 褶皱幅度和面积都较小, 西部稍偏NNW, 东部稍偏NNE, 两翼倾角一般6~12°, 局部达20°。背斜幅度一般小于50m, 面积小于5km2, 延伸长度多在数百至上千米之间, 呈典型的长轴线型褶皱。

(2) 沁河复式向斜: 研究区西部的近南北向褶曲为沁河复式向斜。位于马必至郑庄一带, 由二叠系石千峰组上部及三叠系下部构成开阔、波状褶皱带, 总体呈一北偏东向的复式向斜, 其槽部轴线在石槽、张峰至芹池一线。复式向斜两翼发育有一系列走向NE5 - 15°的次级褶皱。两翼倾角一般5~10°, 在向斜槽部可达20°左右, 褶皱线长一般为2~6km。

(3) 沁水帚状构造发散端: 研究区西南部还有一组北东向的扭性正断层 (寺头、后城腰) 和由上古生界地层组成的较开阔褶皱, 为沁水帚状构造东北部的发散端。

从研究区内构造体系所卷入的地层及其之间的相互关系, 并参照区域资料分析, 各类构造生成的顺序是: 近南北向构造沁河复式向斜萌生较早 (印支期) , 成熟于燕山晚期; 晋东南山字型构造和沁水帚状构造生成于燕山期。

区内局部构造以向盆地内倾伏的鼻状构造为主。由于受北东东及东西向构造切割有一定的歪曲, 褶皱以SN 向和NE 向为主, 局部为近EW 向和弧形走向的褶皱。断层不太发育; 以北北东和北西西方向正断层为主, 具有断距小、倾角大、延伸短的特点; 其中寺头断层为樊庄普查区西部边界断层, 燕山晚期一喜山期构造应力作用产生。断层南端走向NE60°, 向北转为NE10~25°, 倾向NWW,倾角70~75°。上盘为刘家沟组、石千峰组, 下盘为上石盒子组。断距南端 (潘庄井田) 为190~250m, 往北一般为50~60m, 断层带较宽。该断层规模较大, 全长约40km, 区内延伸约20km, 向南西延伸至寺头、白龙庙一带, 向北到圪堆上东侧消失。

2 三维构造建模的研究思路及工作流程

由于沁水盆地南部樊庄区块煤层气开发采取的是边勘探、边建产、边开发、边摸索、边总结的开发思路, 随着各种资料的不断积累和增多, 对地质和排采规律的认识也在不断深化, 但都很不系统。

目前樊庄的全面建产已基本告一段落, 将进入全面投产开发阶段, 所以有必要对该区块进行一次全面、系统、精细的地质研究工作, 系统地研究该区的构造、地质特征及煤层特征, 为煤层气富集规律、排采规律研究和煤层气高产稳产奠定坚实的地质基础, 为下步煤层数值模拟研究提供三维数据体, 也为水平井钻井地质导向提供地质参数等。而三维可视化构造建模技术为精细研究煤层气构造提供了良好的技术手段和平台。因此, 我们首次在樊庄区块进行了三维可视化构造建模技术运用的尝试, 目的就是建立沁水盆地南部樊庄区块3#煤三维可视化模型, 对区块3#煤层的构造进行三维立体精细描述, 为深入分析煤层气排采效果奠定地质基础。

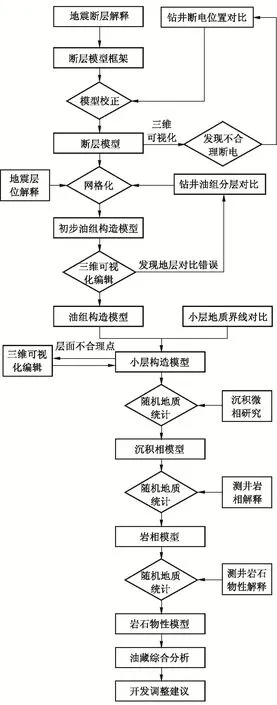

在二维地震解释的基础上, 落实断层分布, 确定研究区断层模型框架; 通过测井资料对比, 结合三维地质建模软件提供的交互式构造分析工具落实气藏构造细节; 通过地层、小层对比划分, 采用三维建模技术, 建立研究区精细的三维构造模型。

建模采用多学科综合一体化原则, 以科学的地质理论及三维地质建模理论为依据, 充分利用五类原始资料, 即地震、钻井、测井及试井资料; 在地质基础、测井综合解释等研究基础上, 应用先进的三维可视化地质建模软件—PetrelTM软件, 建立樊庄区块3#煤三维可视化模型构造模型, 并在一定的控制条件下, 确定出各种可能的变化过程, 然后根据具体目的而进行选择, 得出最合理的结果, 具体工作流程见图1。

3 构造特征

3.1 断裂系统特征

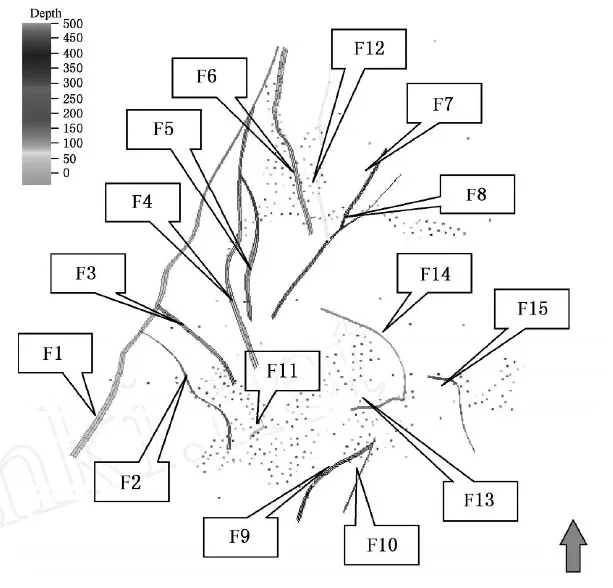

依据二维地震解释成果对煤层主体断裂系统空间走向进行了定位, 根据井分层数据确定了断层在井间的具体走向。

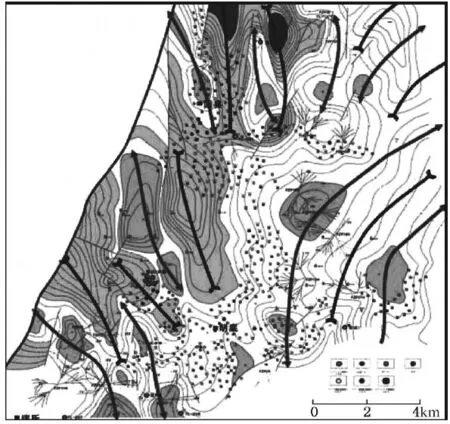

研究区内发育北北东向、北西西向两组断裂,其中北北东向断裂为主控断裂系统、北西西向断裂为次生断裂 (见图2) 。北北东向断层断距在100~200m 左右, 北北向断层断距多在100m 以下; 北北东向断层延伸长度在10km 以上, 北北西向断层多小于8km; 断层倾角均较大, 由于大多数井未钻遇, 根据地震资料估计在70 度以上。

图1 三维地质建模工作流程

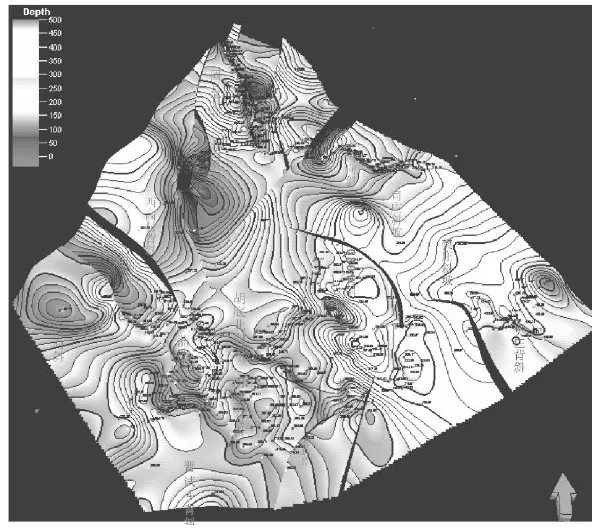

3.2 层面构造特征

由地震及井分层所建立的层面构造高点位于研究区东南部, 研究区总体是由西北向东南逐渐抬升, 研究区内部构造结构比较复杂, 存在若干个小规模的复式背 (向) 斜构造, 局部在小断层的控制下, 构造结构更为复杂。

图2 樊庄区块3#煤层断层模型

从3#煤层的顶界构造图 (图3) , 分析认为研究区内部可能存在狭长的“沟壑”, 造成部分区域地震资料有断裂显示, 但井间构造相对平缓, 这些“沟壑”可能是导致部分井产水量大的原因。

图3 樊庄区块3#煤层构造模型

3.3 断裂特征

通过将煤层气井的钻井和测井资料、煤炭勘探钻孔资料、二维地震资料、区域构造背景和地面地貌形态等资料相结合的综合分析方法, 大大提高了樊庄3#煤层构造的描述精度和落实程度。本区3#煤层构造整体呈东高西低特征。研究区内发育两组断裂, 将区块进一步复杂化。其中北北东向断裂发育在研究区西部, 北西西向断裂发育在研究区南部。两组断裂在研究区西部的蒲池一带相交, 所有断裂均为正断层。

通过对樊庄区块三维构造模型的研究, 我们认为构造总体上为一东南高, 西北低的斜坡, 发育一系列与走向斜交的裙边式鼻状挠曲构造; 断裂以北北东和北西西方向正断层为主, 断层不太发育, 具有断距小、倾角大、延伸短的特点; 改变了以往平板斜坡的认识; 三维立体化对构造、断层的描述更准确, 更形象。

4 樊庄区块现今褶皱形成的力学机制分析

樊庄区块位于晋东南山字型构造 (脊柱) 南端, 由 (图4) 可以看出, 该区块形成的褶皱构造以NNE、近SN 向和NW 向褶曲为主。从整个沁水盆地的构造格局来看, 整体表现为燕山期形成的NE 向褶皱, 喜山期早期以继承性发育特征为主,晚期NW 向水平挤压以及左旋走滑作用对先期形成的褶皱具有一定程度的改造, 形成了叠加褶皱的特征, 使得西部边界处表现出NW 向褶皱的特点。

图4 樊庄区块3#煤层顶面构造纲要图

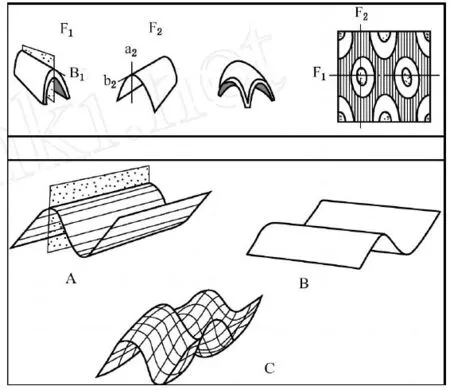

叠加褶皱又称重褶皱, 是指已经褶皱的岩层在后期变形过程中又发生弯曲变形而形成的褶皱。叠加褶皱的形成, 可以是两个或两个以上不同构造旋回的褶皱变形叠加复合而成的, 也可以是同一构造旋回不同构造幕的褶皱叠加的结果, 甚至还可以是同一期递进变形过程中由于增量应变方位和性质改变而形成的叠加变形, 因此, 叠加褶皱变形是有先后顺序的演化过程。

根据兰姆赛对叠加褶皱类型的分类, 我们可以将樊庄区块西部NW 向褶皱加以解释 (图5) : 燕山期由于太平洋板块的推挤, 对该区产生了NW 向挤压应力, 形成NE 向褶皱, 喜山期NE 向挤压应力叠加在先期褶皱之上, 根据叠加褶皱理论, 形成NW 向背斜、向斜及鞍部等构造, 但是此时褶皱带整体的延伸方向仍然是NE 向。

图5 樊庄区块叠加褶皱机制模式图

5 结论

沁水盆地是个构造盆地, 侏罗纪燕山期开始,沁水盆地进入了以较为强烈构造活动为特征的地台活化阶段。从沁水盆地及其邻区中生代各组地层的接触关系归纳判断, 燕山期的构造活动十分频繁,至少有过三期以上的褶皱运动, 即J1末、J2末和J 3 末, 中侏罗世末的褶皱运动最为强烈。而由沁水盆地内线性延伸的背向斜构造带具有多方向相互叠置交切等现象、不同走向的断层力学性质普遍有过转换过程分析, 燕山期确有过多期且应力方向不同的构造活动。新生代喜山期以来, 沁水盆地主要表现为强烈的上升及剥蚀活动, 在此背景之下, 构造活动又有明显的不均衡性: 一方面, 在西缘区形成了剧烈沉降的汾渭断陷系, 其中晋中断陷穿越了沁水盆地西北端区, 破坏了其完整性; 另一方面, 广大的上升区存在有多次上升活动, 这由第四系黄土层的展布及保存现状可得以证实。

在此背景下, 无论煤层气还是煤系地层游离气, 其富集特征受构造演化影响的权重是相当大的。因此, 在樊庄区块构造是影响煤层气井产量的主要因素之一。高产井一般位于构造的宽缓翼部;低产井主要位于向斜低部位和断层、“陷落柱”附近以及含气量较低的构造高部位。煤储层中水的流动是制约煤层气井产量的主要因素, 而构造特点则决定了煤储层中水的流动方向, 摸清煤储层中构造形态和展布情况是提高煤层气井产量的关键; 针对不同构造部位煤层气资源特点和压降特点, 在今后的工作中选择褶曲的宽缓翼部布井, 避开地下水补给边界和断裂、“陷落柱”进行布井; 逐步深化“五段两点”法排采管理制度, 将极大地提高该区的勘探开发效益。

[1] 秦勇, 张德民, 傅雪海, 等.沁水盆地中~南部现代构造应力场与煤储层物性关系之探讨 [J] .地质论评, 1999, 45 (6) : 576- 583.

[2] 刘焕杰, 秦勇, 桑树勋, 等.山西南部煤层气地质[M] .徐州: 中国矿业大学出版社, 1998: 11- 35.

[3] 李五忠, 王一兵, 崔思华, 等.沁水盆地南部煤层气田煤层气成藏条件分析 [J] .煤田地质与勘探,2003, 31 (2) : 23- 26.

[4] 胡国艺, 刘顺生, 李景明, 等.沁水盆地晋城地区煤层气成因 [J ] . 石油与天然气地质, 2001, 22(4) : 319- 321.

[5] 赵庆波等.煤层气地质与勘探开发技术 (第二版)[M] .北京: 石油工业出版社, 1999.

[6] 李梦溪, 李仰民, 谷文彬, 等.沁水盆地煤储层非均质性控制因素研究 [J] .内蒙古石油化工, 2009,16: 17- 19.

[7] 王生维, 段连秀, 张明, 等.煤层气藏的不均一性与煤层气勘探开发 [J] .石油实验地质, 2000, 22(4) : 368- 370.

[8] 张有生, 秦勇, 陈家良.煤储层渗透性的非均质性模型 [J] .中国矿业大学学报, 1998, 27 (1) : 43-45.