政治关系与创新效率:基于公司特质信息的研究*

2010-12-13邓可斌

丁 重,邓可斌

(1.暨南大学产业经济研究院,广东广州510632; 2.广东外语外贸大学财经学院与国际经贸研究中心,广东广州510420)

政治关系与创新效率:基于公司特质信息的研究*

丁 重1,邓可斌2

(1.暨南大学产业经济研究院,广东广州510632; 2.广东外语外贸大学财经学院与国际经贸研究中心,广东广州510420)

文章用CAPM回归得到的R平方度量以创新投入为代表的公司特质信息,并根据政治关系强弱把样本分为国有控股与非国有控股公司,然后运用差分中的差异(DID)与面板数据回归技术对政治关系与创新投入产出效率的关系进行了实证研究。研究发现:没有证据表明政治关系有利于企业进行技术效率改进或创造性破坏活动,政治关系还会使得大规模企业的创新效率有所降低;此外,规模的扩大有利于企业加大技术效率改进投入力度,但会使企业技术进步与创造性破坏活动的投入效率降低。

公司特质信息;创新;全要素生产率;政治关系

一、引 言

中国企业缺乏创造性破坏是不争的事实(彭国华,2005;姚先国、张海峰, 2008)。熊彼特认为,创新的本质是“创造性破坏”,而“创造性破坏”又是经济增长的原动力(Schumpeter,1912)。那么,为何中国会出现创造性破坏投入较低、创新对经济增长影响相对较小的情况呢?最近的一个理论解释是中国存在着大规模企业主导创新的现象,而出现这一现象的原因在于政府对大企业存在政策倾斜,使得小企业缺乏创新的能力与动力,即政治关系对企业的创新效率会带来负面的影响(丁重、张耀辉,2009)。但是,这一理论推断尚未得到经验研究证实。本文试图对这一推论进行实证检验以为此领域的研究提供科学可信的经验证据。

在中国经济转型中,政府掌握着大量的创新资源。政府不仅可以通过直接向企业拨付研发费用控制企业的研发投入,还可以通过风险投资基金投入、人才调配等手段调整国有企业的研发能力。在现实中,人们常常感觉到国有大型企业在创新资源的占有中处于绝对优势地位。

如果政治关系或政策支持更利于企业获得创新投入的话,那么国有企业是否能有效地利用创新资源就成为中国创新是否有效率的关键所在。这又取决于国有企业的控制人是否有足够的动力利用好创新资源。但是,国有控股公司的控制人并没有得到学界和公众的一致认可,质疑他们的声音从未中断。国有控股公司的控制人通常兼具政治家的色彩,其不仅具有一般意义上的公司决策权,甚至可以影响公司未来的一些重要发展方向。这些发展方向取决于控制人的政治激励与货币激励。Shleifer和Vishny(1994)研究了政治家与企业的关系,发现政治家与企业家的目标是有差异的,政治家更热衷于通过增加就业等目标来赚取政治资本,即更关注政治激励,从而会导致公司不应有的损失。因此国有股在公司治理方面存在明显的“攫取之手”效应。Boycko, Shleifer和Vishny(1994)进一步指出,私有化是解决政府官员腐败、控制“掠夺之手”的有效手段,国有企业私有化后公司的经营绩效应该会取得较为明显的改观。国内学者也发现了国有企业不利于公司绩效的若干证据。比如,引进私有股份的国有控股公司比纯粹国有公司的利润率高,但低于完全私人控股公司(宋立刚、姚洋,2005),政府的干预使得企业更倾向于多元化经营并引致企业的经营绩效下降(陈信元、黄俊,2007),等等。由是观之,国有企业的激励机制可能会使得创新资源利用效率低下。

但是另有一些研究发现,国有股对公司业绩并没有明显的损害作用。国有股与公司业绩的关系并没有呈现显著负相关性(朱武祥、宋勇,2001),甚至还有可能呈现出一定的正相关性。David(1996)通过对中国转型经济的理论和实证研究发现,政府实际上发挥了大股东的作用,其通过监督内部人防止内部人控制现象发生,有利于保护中小股东的权益。另外,国有股比例的提高还意味着企业与政府关系的密切,可以从中获取税收优惠(陈小悦、徐晓东, 2001)。而且目前有较为充足的证据表明,我国上市公司中国有控股公司的业绩较民营控股公司更好(苏冬蔚、陈宇欣,2006)。另外还有研究认为,国家持股对公司的绩效具有两面性的影响。作为国有企业大股东和监督人的政府存在着政治和经济双重利益,既可能通过政治干预降低企业价值,又可能借助优惠待遇来提升关联企业的价值(田利辉,2005)。因而,基于现有的研究文献我们无法对政治关系与创新效率的关系问题给出明确的答案。

根据Agion和 Howitt(1992,2006)的理论和实证分析,规模大的垄断企业因为能够获取较多的垄断利润,所以更缺乏创新的动力,而规模小的企业因为竞争的压力创新动力更足。丁重、张耀辉(2009)指出,如果企业的政治关系越强,其得到的制度倾斜越大,这将不利于企业进行创造性破坏活动。如果上述理论是正确的,那么以下命题应当成立:政治关系密切的大规模企业,其创新投入的产出效率将低于其他企业。

本文的贡献在于,根据公司特质信息理论设计了新颖的研究方案,基于2000-2008年上市公司数据,使用差分中的差异(Difference in Difference)和面板数据模型进行了实证研究。我们给出了直接的经验证据证实:政治关系并不会有利于企业进行技术效率改进或创造性破坏活动,并且会使得大规模企业的创新效率有所降低。同时,企业规模的扩大有利于企业加大技术效率改进投入力度,但会使企业技术进步与创造性破坏①活动的投入效率降低。

本文余下的内容结构为:第二部分是对关键实证指标的分析与度量说明;第三部分提出研究假设并说明数据来源与实证方法;第四部分给出实证检验结果;最后是全文总结与政策建议。

二、创新效率的测度

(一)创新投入的测度

近期对创新投入的一个重要度量方法是通过测算CAPM的R2来完成。Roll(1988)发现CAPM回归得到的R2代表了公司特质信息,并指出股票收益率波动可区分为公开市场信息引致系统性波动和企业特质信息引起的特质波动(Firm specific variation)两部分,不同公司在截面上R2的差异主要是由公司特质信息引起的。Pastor和Veronesi(2009)的研究表明,“创造性破坏”是否能够成功具有很强的不确定性,因而在创新投入到新技术出现很长一段时间内,其风险都不会被市场完全认识,故这段时间内新技术及其所带来的风险均属公司特质。Chun等(2008)的经验研究也表明,在资本市场公司股价波动的过程中,企业创新特质会反映为公司特质信息,并表现为R2的下降。但是,发展中国家与发达国家的创新存在着一个很重要的不同之处:发达国家的创造性破坏成分更多而发展中国家的改进式创新更有效率。企业为改进技术效率而进行的技术创新投入不像创造性破坏那样需要较长时间才能为市场所认识,因而它更容易体现为市场信息而非公司特质信息。这样中国股市的R2中就既包含创造性破坏(技术进步),又包含公司技术效率投入水平。前者会成为公司特质信息使R2下降和技术进步产出比重增加,后者则体现为市场信息使R2上升并带来技术效率产出比重的增加。当然,目前仍未有研究能够直接证实中国上市公司的技术创新投入能否反映到R2中。在针对美国企业进行的类似研究中,通过企业IT资产占总资产的比重度量企业创造性破坏投入水平,然后与 R2进行回归,证实了两者存在负相关关系(Chun等, 2008)。在中国无法找到直接度量创造性破坏投入和改进现有技术效率投入水平的变量,故我们采取以下方法解决这一问题:同时估算R2与技术进步产出比重、R2与技术效率产出比重的关系,如果前者显著负相关、后者显著正相关,就说明创新投入确实能够反映到R2中。因为如果是创新因素以外的其他公司特质信息引起R2变化并进而影响创新产出的话,它同时影响到技术进步产出与技术效率产出的机率应该是微小的。

与Chun等(2008)以及孔东民和申睿(2008)的研究类似,我们借鉴Durnev,Morck和Yeung(DMY,2004)的研究方法,用下列简化资产定价模型计算个股的年度R2:

(二)创新产出的度量方法与指标

既然我们度量了相对创新投入,那么创新产出也就可以用相对产出——即创新为企业带来的利润占企业总利润的比例来度量。我们选择基于计量经济学对生产函数模型进行回归的方法计算和分解 TFP,具体而言使用的是christensen(1971)提出的超越对数生产函数的时变(time-varying)形式估测TFP,建立的模型为: (3)式中,α为待估参数向量。vit~iidN(0,σ2v),主要包括测度误差及各种随机因素。uit非负,表征公司i在t年生产技术非效率项,且独立于纯随机误差项vit。其余变量为:

(1)产出变量yit:公司i在t年的主营业务收入。

(2)投入变量xj:物质资本变量,根据永续盘存法,有xjit=xjit-1·(1-δ) +Ii,t,xjit为第t年资本存量,δ为固定资产折旧率,Ii,t为投资量。我们用固定资产净值作为xjit-1·(1-δ)的代理变量,用每年投入的流动资产、销售费用、营业费用和管理费用作为Ii,t的代理变量。

(3)投入变量xl:劳动力投入,用上市公司年报中“支付给职工以及为职工支付的现金”数据度量。

(4)t=1,2,…,T是时间因素。2000年t=1,2001年t=2,依此类推。在这里代表整个社会技术变化的时间趋势。

我们并没有对人力资本的教育程度进行调整。但是,在我们研究的样本期内,人力资本的教育程度的提升和时间因素是正相关的。这使得教育对产出的作用能够被充分地反映在标识“共同技术进步”的系数(αT+αTT)中。技术效率引致产出计算公式为:

技术进步TP为:

式中(αT+αTT)代表随时间推移各公司面临的共同进步产出;∑jαTjlnxj表示个别公司异质性的技术进步产出,这其中就包含“创造性破坏”所带来的技术进步产出。②

价格因素是研究生产率和生产效率问题所必须面临的问题。如果要精确地分析上述方程,那么由于各种具体的产出和投入要素价格变动存在差异,应该分别使用不同的价格指数。但由于我国价格指数数据的局限性,只能采取官方公布的“一篮子”物品的价格指数对数据进行处理。这样一来,价格因素对回归结果的影响实际上是微忽其微的。因为,无论是采用零售价格指数还是工业品价格指数对数据进行调整,对方程两边投入和产出的要素所使用的价格指数都是一样的;方程两边按同样价格指数进行调整,与不调整得出的结果自然差别甚微(李谷成等,2007)。为此我们在计算中使用的是没有对价格指数进行调整的数据。

三、研究假设、数据来源与实证方法

(一)研究假设

根据上文分析,如果政治关系有利于创新效率提升,我们可以推断政治关系、创新投入与创新产出有图1所示的联系。我们就可提出一系列研究假设。研究假设一:政治关系越强的企业,创新产出比重(TP、TE与 TFP)越高。研究假设二:政治关系越强的中小规模企业,Ψ与技术进步产出(TP)的正相关性越强。研究假设三:政治关系越强的大规模企业,Ψ与技术效率产出的负相关性(TE)越大。如果政治关系无助于企业提高创新效率,相应地就有三个备择假设。备择假设一:政治关系与创新产出比重不存在正相关性。备择假设二:政治关系越强的中小规模企业,Ψ与技术进步产出(TP)的正相关性不变或者越弱;政治关系越强的大规模企业,Ψ与技术效率产出的负相关性(TE)不变或者越小。此外,考虑到上文所述的规模因素与创新产出的关系,我们还提出研究假设四:企业规模与创新产出(TP、TE与TFP)正相关。

(二)数据来源

图1 政治关系、创新投入与创新产出的关系

本文数据来源于2000-2008年度深圳国泰安公司与香港理工大学共同开发的CSMAR《中国上市公司交易数据库》与《中国上市公司财务数据库》。我们考察的对象是在1999年前在深沪两市上市的所有公司,并按照以下一般性原则选择样本:(1)剔除金融类公司;(2)剔除数据有问题和数据不全的公司,最终得到的是平衡面板数据集。每年截面样本公司数为376家。

(三)实证方法与变量说明

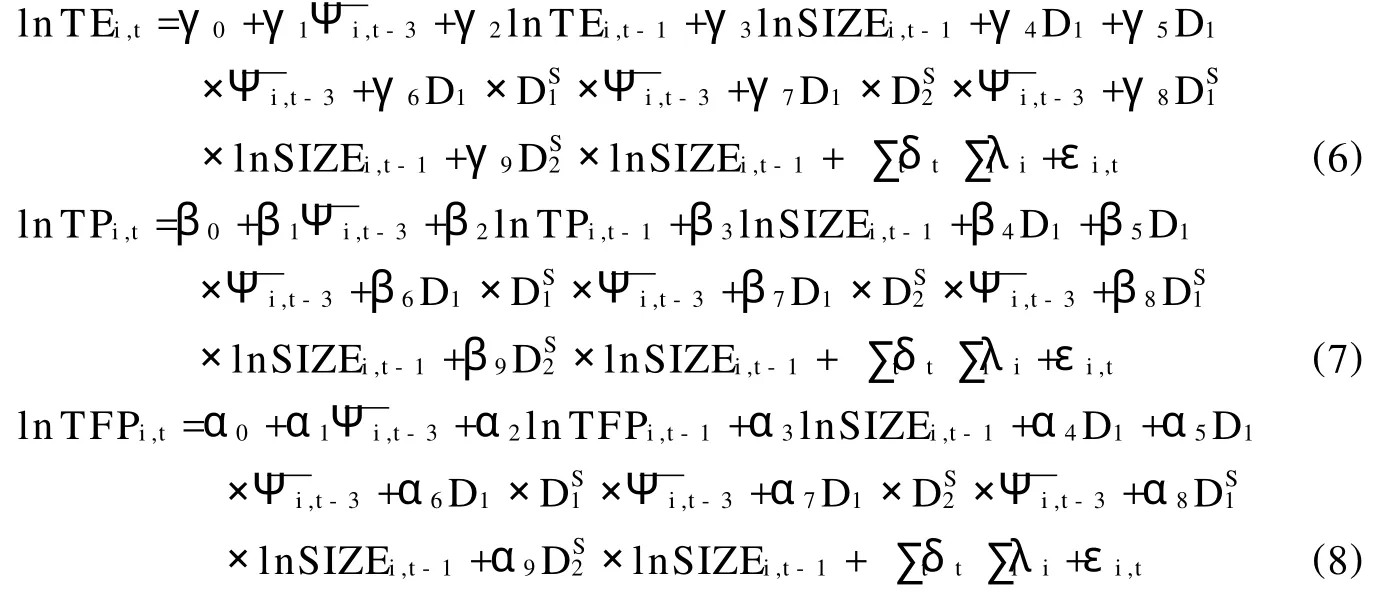

我们采用DID方法(Difference in Difference)来观测政治关系对创新的影响。其基本思路是将样本分为对照组与控制组,对照组是政治关系的较强作用对象,控制组是政治关系的非作用(作用较弱)对象,从而可以测量政治关系对样本的影响。具体作法是:引入政治关系变量D1,控制政治关系因素。如果第一大股东为国有股或国有法人股,则D1为1;如果第一大股东为其他,则认为该公司为非国有控股,D1=0。为控制政治关系与规模因素的综合影响,引入规模因素向量DSi(i=1,2),将企业按规模分成三组,每组752个样本。规模最小的一组DS1=DS2=0;中间的一组DS1=1,DS2=0;规模最大的一组DS1=0,DS2=1。最终我们建立以下计量方程:

(5)式-(7)式中,lnTFPi,t表示第t期公司i全要素生产率(TFP)的对数值, lnTPi,t表示第t期公司i技术进步(TP)对数值,lnTEi,t表示第t期公司i技术效率(TE)的对数值, ̄Ψi,t-3为过去三年的Ψ的平均值,③lnSIZEi,t-1为滞后一期的公司总资产的对数值。D1的系数度量政治关系对创新产出的直接影响。引入交叉项D1× ̄Ψi,t-3是为了度量政治关系对所有企业创新效率的影响,交叉项D1×DS1× ̄Ψi,t-3则度量政治关系对不同规模企业创新效率的影响,交叉项DS1×ln-SIZEi,t-1是为了检验政治关系是否影响规模因素与创新产出的关系。

由于技术创新产出存在着明显的滞后一期效应,因而计量模型必须考虑这一因素(Chun等,2008),我们在各模型中加入了被解释变量的滞后一期因子作为控制变量。λi为各公司在截距上的个体差别,即在时间上固定,但在公司间存在变化;δt为各公司在截距上的年度差别,即在公司间固定,但在时间上存在变化;误差项εi,t在不同时间上和不同公司间不存在相关性。

四、实证结果分析

(一)描述性统计

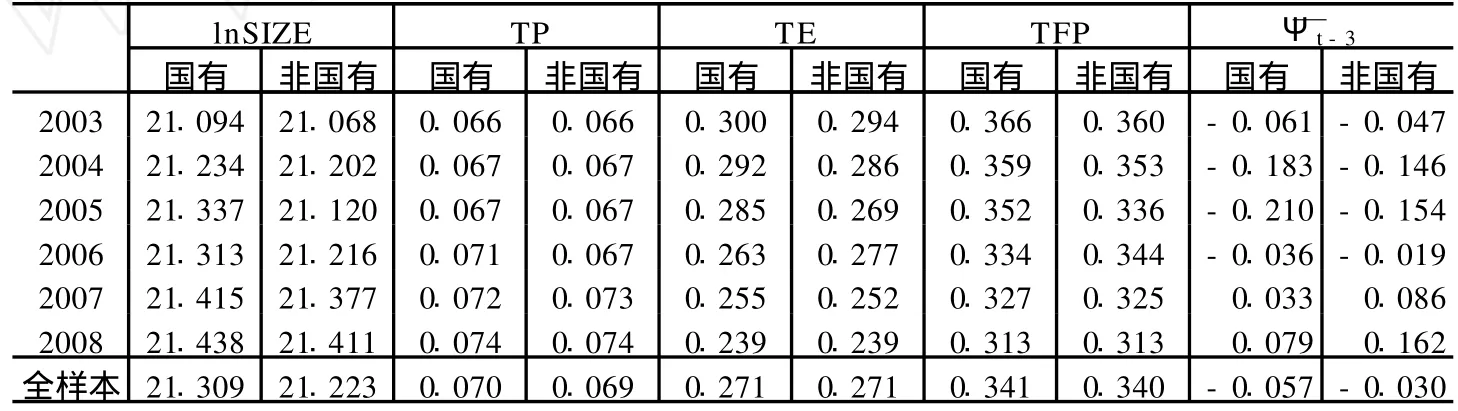

表1 各年度变量均值

我们每年样本量为376家企业,由于不同年度有些公司第一大股东会变更,样本中非国有控股企业数量自2003-2008年分别为148、161、162、147、127、130家;相应地,国有控股企业分别为228、215、214、229、249、246家。我们首先观察各变量均值随时间变化情况。从表1可见,企业规模(lnSIZE)随时间略有增长,但幅度有限。国有公司和非国有公司全要素生产率TFP全样本均值分别仅为0.341和0.340,且各年均值随时间增加略有下降,这说明技术创新对企业的贡献度非常欠缺。虽然技术效率产出TE随时间增加显著减少,技术进步产出TP随时间增加略有增多,但相对于技术效率产出,技术进步产出所占的比例仍然较小。这说明随着全球经济一体化程度提高,试图通过改进技术效率获得更高收益已越来越难,而中国企业的“创造性破坏”水平的提高又十分有限,导致总的技术贡献率徘徊在较低水平。

就我们的样本公司而言,国有公司与非国有公司规模相差不大(表1中两者规模均值差异无法通过t检验),国有公司略微大一些,证明其投入差别无几。这就意味着,国有公司的产出比非国有公司要更多,④相应地技术创新产出也更多。⑤就产出比重而言,国有与非国有公司技术创新产出占总产出的比重大致相同,但是国有公司的值明显低于非国有公司。这有两种可能:一是非国有公司的创造性破坏投入比重较大,二是国有公司的技术效率改进方面的投入比重较大。如果是前者,则说明非国有公司的创造性破坏投入效率低。因为在投入相差无几的情况下其投入比重大意味着投入多,而相应的产出却较低。我们可由此推断政治关系会使得创造性破坏投入更有效率。如果是后者,则说明国有公司技术效率改进方面的投入多。这又有两种可能存在的情况:一是考虑到国有公司相应产出较多的事实,国有公司可能在技术效率的改进投入方面更有优势。即政治关系使得国有公司技术效率改进投入能获得更多的产出,进而让国有公司更热衷于技术效率改进投入。二是政治关系使得国有企业有更多的创新资金,于是不得不加大技术效率改进投入,但在这种情况下技术效率改进投入必然会缺乏效率。因此究竟何种情况为真,需要我们做进一步的计量分析来加以判断。

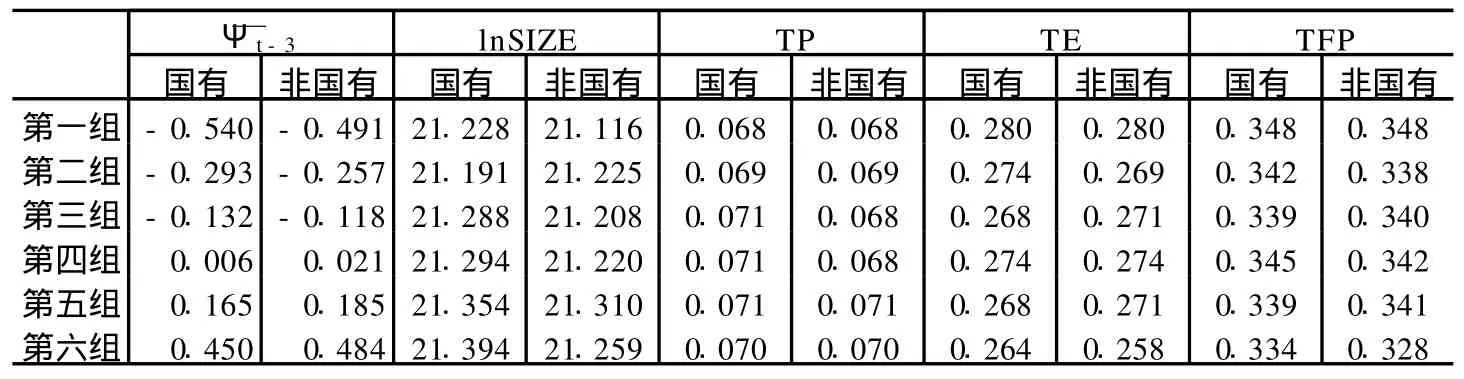

表2 规模因素与各变量的均值变化

其次,我们按规模(lnSIZE)大小从低到高分别把国有与非国有公司平均分为六组,表2给出了各组的变量均值。可见,无论是国有还是非国有公司,随着规模的增大,技术进步产出(TP)和技术效率产出(TE)均明显增加,总的技术创新产出(全要素生产率TFP)也明显上升。这些证据都说明了大规模企业很可能更容易产生技术创新。代表公司特质信息的  ̄Ψi,t-3值不存在随规模变化趋势,这或许是因为随着规模增大,企业在创造性破坏和改进技术效率两方面的技术创新均增加。前者会增加  ̄Ψt-3值,后者则会带来  ̄Ψt-3值的减小。两种作用交织在一起使得  ̄Ψt-3值的变化趋势不明显。这一现象带来的一个好处是, ̄Ψt-3和lnSIZE共同成为回归模型的解释变量不会产生严重的多重共线性问题。

再次,我们按  ̄Ψt-3值大小从低到高分别把国有与非国有公司平均分为六组,表3给出了各组的变量均值。可见,随着  ̄Ψt-3值增大,无论是国有还是非国有公司的技术进步产出(TP)只是略有增加。这既说明公司特质信息的增加的确可以体现创造性破坏的投入,有利于技术进步产出增加,又在一定程度上反映了公司特质信息中创造性破坏投入的稀缺。而且 ̄Ψt-3在与TP关系上国有公司与非国有公司并无明显区别,说明政治关系并没有提升国有公司的创造性破坏效率。

表3 公司特质信息因素与各变量的均值变化

表3中,随着  ̄Ψt-3值增大,国有企业的技术效率产出(TE)与全要素生产率(TFP)均明显减少,而非国有企业虽也有所减少但减少趋势不如国有企业明显。结合上文对表1的分析,这或许正是因为政治关系使得国有公司技术效率改进投入能获得相对更多的产出,于是国有公司更热衷于技术效率改进投入。总体而言, ̄Ψt-3值与技术效率产出(TE)和全要素生产率(TFP)负相关。这一方面说明技术效率投入的增加会带来公司特质信息  ̄Ψt-3的减少,进而引起技术效率产出TE的下降;另一方面则提示我们我国企业创造性破坏投入不足,全要素生产率主要由TE组成,从而使得  ̄Ψt-3与 TFP的关系表现出负相关的特征。

总之,从描述性统计分析中我们初步发现:政治关系对于企业创造性破坏活动并无明显影响,却似乎会促使企业加大技术效率改进投入,并进而增加技术创新产出。但这种投入是否有效率,我们需要通过计量回归结果进一步加以分析。

(二)计量检验结果

续表4 模型(6)回归结果

我们首先对模型(6)进行面板数据回归。与以往多数研究类似,我们根据Hausman检验来判断应该选择 FE还是RE模型。如果判定结果为 FE模型,我们进一步根据F检验对使用FE还是POLS模型进行选择;如果判定结果为RE模型,我们则使用BPLM检验去比较POLS和RE模型的适用性。⑥根据这些检验,我们发现 Hausman检验基本支持FE模型,但F检验则否定了FE模型,支持POLS模型。因而,在传统面板的回归中,我们选择了混合最小二乘回归(POLS)模型。回归结果见表4。⑦POLS回归类似于截面回归,拟合优度(ad.R2)不是十分重要。⑧我们主要观察变量系数的符号及显著水平。表5给出了模型(7)回归结果。

表5 模型(7)回归结果

续表5 模型(7)回归结果

从表4中可见,Hausman检验p值均接近0,说明相对于RE模型,FE模型显然更为合适。但F检验p值均远大于0.10,表明相对于FE模型,POLS模型更为合适。因而表4给出了 POLS回归的结果。⑨可见技术投入指标( ̄Ψt-3)与技术进步产出(lnTPt)间呈现显著正相关关系,这与上文的理论分析是吻合的,说明  ̄Ψt-3确实可以代表技术创新投入比重指标。D1系数不显著,说明政治关系对技术进步产出没有直接影响;D1 ̄Ψt-3、D1×DS1× ̄Ψt-3和D1× DS1× ̄Ψt-3系数也不显著,说明政治关系对于中小规模企业和大规模企业的技术进步产出效率均无显著影响。于是表4的结果支持了备择假设一和备择假设二,而拒绝了研究假设一和假设二。因而,就创新效率而言,政治关系并没有发挥作用。

lnSIZEt的系数为正且高度显著,支持了研究假设四;也说明我们假设创新投入水平与规模因素紧密正相关的假设是合理的。此外,lnTPt-1的系数值非常小且不显著,说明被解释变量滞后项的影响有限,技术进步产出几乎无持续性。DS2×lnSIZEt为显著为负,说明大规模企业中规模与技术进步产出的正相关关系有所降低。

接着对模型(7)进行面板数据回归,结果见表5。从表5中可见技术投入指标( ̄Ψt-3)与技术效率产出(lnTEt)间呈现显著负相关关系,这与上文理论分析也是吻合的。D1系数仍然不显著,说明政治关系对技术效率改进产出无直接影响。D1 ̄Ψt-3和D1×DS1× ̄Ψt-3系数均不显著,说明政治关系对于中小规模企业的技术改进产出效率无显著影响。而D1×DS2× ̄Ψt-3系数为正且高度显著,说明政治关系对于大规模企业的技术改进产出效率产生了负面影响,使得  ̄Ψt-3与lnTEt间的负相关性降低。于是表5的实证结果再次支持了备择假设一,并且支持了备择假设三,而拒绝了研究假设一和研究假设三。此外,lnTEt-1的系数虽然显著但其值却非常小,说明被解释变量滞后项的影响有限,技术效率产出的持续性较弱。DS1×lnSIZEt的系数为显著为正,说明中等规模企业中规模与技术效率产出的正相关关系有所提高。

最后我们对模型(8)进行面板数据回归,结果见表6。从表6中可见技术投入指标( ̄Ψt-3)与创新产出(lnTPt)间呈现显著负相关关系,这和描述性统计中我们看到的中国上市公司创新产出以技术效率产出为主的情况是吻合的。D1系数仍然均不显著,说明政治关系对创新总产出(lnTFPt)没有直接影响。D1 ̄Ψt-3和D1×DS2× ̄Ψt-3系数均不显著,说明政治关系对于中小规模企业的创新效率无显著影响。而D1×DS2× ̄Ψt-3系数为正且有一定显著性,说明政治关系对于大规模企业的创新产出效率产生了负面影响,使得  ̄Ψt-3与lnTFPt间的负相关性降低。于是表6的实证结果再次支持了备择假设一,并且支持了备择假设二和备择假设三。而且也再次拒绝了研究假设一、假设二和假设三。此外,lnTFPt的系数虽然显著但其值却非常小,说明被解释变量滞后项的影响有限,创新产出的持续性较弱。DS1×lnSIZEt为显著为正,说明中等规模企业中规模与技术效率产出的正相关关系有所提高。

表6 模型(8)回归结果

综合以上实证结果可知,政治关系对创新效率并不存在正面影响,相反还存在着一定的负面影响,因而将创新资源过多地向国有企业倾斜并不是一个正确的选择,不利于我国的产业结构转型和经济可持续的发展。

五、结论与政策含义

以往文献多用宏观数据分析我国创新效率问题。这样一方面无法观察企业规模、企业自身创新投入等因素对创新产出的影响,另一方面也无法判断企业政治关系对其创新效率的作用。同时,由于我国上市公司研发数据十分缺乏且准确性难以保证,不能将其直接用以分析创新效率问题。

为解决现有研究难题,本文借鉴并改进Chun等(2008)的研究方法,使用CAPM回归得到的R平方度量以创新投入为代表的公司特质信息,通过计算公司层面的全要素生产率(TFP)、技术进步生产率(TP)、技术效率生产率(TE)来度量创新产出,并根据政治关系强弱把样本分为国有控股与非国有控股公司。在此基础上,我们运用差分中的差异(DID)与面板数据回归技术完成了对政治关系与创新投入产出效率的关系问题的实证研究。相对于民营企业,国有控股企业由于拥有较好的政治关系、得到更多的政策支持、其创造性人才相对充足,因而拥有更好的创造性破坏能力。但是,本文研究却发现,国有企业的政治关系并没有对其创新效率有很好的促进作用。

我们的实证结果证实了用R平方度量以创新投入为代表的公司特质信息是可行的,其与创新产出的各种关系均符合我们的理论预期。同时实证结果也发现:没有证据表明政治关系有利于企业进行技术效率改进或创造性破坏活动,政治关系还会使得大规模企业的创新效率有所降低。此外,规模因素与创新产出显著正相关,规模的扩大有利于企业加大技术效率改进投入力度,但会使企业技术进步与创造性破坏活动的投入效率降低。因而本文认为,政府对国有企业的创新确实存在着过多的政策和制度倾斜。减少制度倾斜,更好地发挥民营企业特别是民营中小企业的创新作用,是解决我国企业创造性破坏缺乏的关键。

*此文同时受广东外语外贸大学引进人才项目、广东外语外贸大学校级211工程重点项目(GDUFS 211-M-03)资助。

注释:

①在本文中,“技术进步”与“创造性破坏”的含义相同。“技术进步产出”即“创造性破坏产出”。

②这一节的指标更详细的计算过程可参见邓可斌、丁重(2010)。

③此处取滞后三年平均值主要是考虑到技术创新对产出的滞后影响。在Chun等(2008)的研究中,使用的是滞后五年的平均值。考虑到我国企业技术创新主要由改进现有技术的效率提高构成(详见下节描述性统计),因而从创新到效益的产生时间间隔不会太长,且已有研究表明中国企业这一时滞确实不超过三年(文芳,2009),故我们在此处使用了滞后三年平均值指标。

④我们也简单比较了国有和非国有公司主营业务收入(以元为单位)对数均值的差别,其中国有为9.20,非国有为8.96,两者差距还是较为明显的(t检验显著)。

⑤由于国有与非国有企业技术创新产出占总产出比例大致相同,这就意味着国有企业技术创新产出更多。

⑥表5和表6的同类检验结果也是相似的。事实上,因为第一步的判定结果均为FE模型,我们没有使用BPLM检验。此外,因为被解释变量滞后项进入了回归模型,模型应当会因为存在内生性使得POLS失效。我们在这里检验不出POLS失效的原因其实在于被解释变量滞后项的影响有限,具体可参见表4-表6中的相关回归系数和说明。这种有限影响使得POLS虽然有偏但偏误极小。

⑦在回归中滞后因变量始终在模型中。这是参照Chun等(2008)研究的作法,也表明了实际上  ̄Ψt-3变量影响的是技术创新产出的增长率而非绝对值。

⑧根据计量经济学原理,对于混合数据或时序较短的面板数据回归主要关注系数的t统计量而非拟合优度。

⑨这实际上也说明了,在我们的技术创新回归模型中,残差项受公司因素的影响不大,也即各因素对各上市公司的影响具有很强的趋同性。

[1]陈信元,黄俊.政府干预、多元化经营与公司业绩[J].管理世界,2007,(1):92-97.

[2]陈小悦,徐晓东.股权结构、企业绩效与投资者利益的保护[J].经济研究,2001,(11):3 -11.

[3]邓可斌,丁重.中国为什么缺乏创造性破坏:基于上市公司特质信息的经验证据[J].经济研究,2010,(6):66-79.

[4]丁重,张耀辉.制度倾斜、低技术锁定与中国经济增长[J].中国工业经济,2009,(11): 16-24.

[5]孔东民,申睿.R2,异常收益与交易的信息成分[J].中大管理研究,2008,(3):9-112.

[6]李谷成,冯中朝,范丽霞.农户家庭经营技术效率与全要素生产率增长分解(1999-2003)——基于随机前沿生产函数与来自湖北省农户的微观证据[J].数量经济技术经济研究,2007,(8):25-34.

[7]林毅夫,刘明兴.中国的经济增长收敛与收入分配[J].世界经济,2003,(8):3-14.

[8]陆铭,陈钊,万广华.因患寡,而患不均——中国的收入差距、投资、教育和增长的相互影响[J].经济研究,2005,(12):4-14.

[9]罗楚亮.城镇居民教育收益率及其分布特征[J].经济研究,2007,(6):119-130.

[10]彭国华.中国地区收入差距、全要素生产率及其收敛分析[J].经济研究,2005,(9):19 -29.

[11]任若恩,孙琳琳.我国行业层次的 TFP估计:1981-2000[J].经济学(季刊),2009, (3):925-950.

[12]宋立刚,姚洋.改制对企业绩效的影响[J].中国社会科学,2005,(2):17-35.

[13]苏冬蔚,陈宇欣.我国民营与国有上市公司价值的比较研究[J].财经问题研究,2006, (6):22-30.

[14]田利辉.国有股权对上市公司绩效影响的U型曲线和政府股东两手论[J].经济研究, 2005,(10):48-58.

[15]文芳.R&D投资对公司盈利能力的影响研究[J].证券市场导报,2009,(6):71-77.

[16]姚先国,张海峰.教育、人力资本与地区经济差异[J].经济研究,2008,(5):47-57.

[17]游家兴,张俊生,江伟.制度建设、公司特质信息与股价波动的同步性——基于R2研究的视角[J].经济学(季刊)2007,(1):189-206.

[18]朱武祥,宋勇.股权结构与企业价值[J].经济研究,2001,(12):66-72.

[19]Aghion P,Howitt P.A model of growth through creative destruction[J].Econometrica,1992,60(2):323-351.

[20]Aghion P,Howitt P.Endogenous growth theory[M].Cambridge,MA,MIT Press, 1998.

[21]Aghion P,Howitt P.Appropriate growth policy:a unifying framework[J].Journal of the European Economic Association,2006,4(2-3):269-314.

[22]Boycko M,Shleifer A,Vishny Robert W.Voucher privatization[J].Journal of Financial Economics,1994,35(2):49-266.

[23]Bond S,Hoeffler A,Temple J.GMM estimation of empirical growth models[Z]. CEPR Discussion Paper,No.3048,2001.

[24]Christensen Laurits R.Entrepreneurial income:how does it measure up?[J].American Economic Review,1971,61(4):575-585.

[25]Coelli T.Recent developments in frontier modeling and efficiency measurement[J]. Australian Journal of Agricultural Economics,1995,39:219-245.

[26]Chun H,Kim J W,Morck R,Yeung B.Creative destruction and firm-specific performance heterogeneity[J].Journal of Financial Economics,2008,89(1):109-135.

[27]David L D.A theory of ambiguous property rights in transition economies:the case of the Chinese non-state sector[J].Journal of Comparative Economics,1996,23(1):1-19.

[28]Durnev A,Morck R,Yeung B.Does firm-specific information in stock prices guide capital budgeting?[J].Journal of Finance,2004,59:65-105.

[29]Fogel K,Morck R,Yeung B.Big business stability and economic growth:is what’s good for general motors good for America?[J].Journal of Financial Economics,2008, 89(1):83-108.

[30]Jin L,Myers S C.2006,R2around the world:new theory and new tests[J].Journal of Financial Economics,2006,79:257-292.

[31]Liu Z Q.The external returns to education:evidence from Chinese cities[J].Journal of Urban Economics,2007,61:542-564.

[32]Lucas R E.On the mechanics of economic development[J].Journal of Monetary Economics,1988,22:3-42.

[33]Morck R,Yeung B,Yu W.The information content of stock markets:why do emerging markets have synchronous stock price movements?[J].Journal of Financial Economics,2000,58:215-260.

[34]Pastor L,Veronesi P.Technological revolutions and stock prices[J].American Economic Review,2009,99(4):1451-1483.

[35]Roll R.R2[J].Journal of Finance,1988,43:541-566.

[36]Romer Paul M.Increasing returns and long-run growth[J].Journal of Political Economy,1986,94(5):1002-1037.

[37]Schumpeter Joseph A.1912,Theorie der wirtschaftlichen entwichlung,leipzig,dunker und humbolt.Translated by R.Opie,The theory of economic development:an inquiry into profits,capital,credit,interest,and the business cycle[M].Cambridge, MA,Harvard University Press,1934.

[38]Shleifer A,R Vishny.Politicians and firms[J].Quarterly Journal of Economics, 1994,94:995-1025.

[39]Wei Steven X,Chu Zhang.Why did individual stocks become more volatile?[J]. Journal of Business,2006,79(1):259-292.

Political Relations and Innovation Efficiency: Research Based on Firm-specific Information

DIN G Zhong1,DEN G Ke-bin2

(1.Institute of Industrial Economics,J inan University,Guangzhou510632,China; 2.School ofFinance and Economics,Guangdong University of Foreign Studies, Guangzhou510420,China)

The paper adopts CAPM regression to get R square which measures firm-specific information represented by technical innovation input.It uses the intensity of political relations to distinguish between stateowned holding companies and non-state-owned holding ones in the sample, and makes an empirical study on the relation between political relations and the output efficiency of innovation input through difference in difference (DID)and panel data regression.The results find that no evidence shows political relations are beneficial to improve companies’technical efficiency or to take creative destruction activities;on the contrary,political relations decrease innovation efficiency of large-scale companies.In addition,scale expansion increases the input of technical efficiency improvement of companies,but decreases their input efficiency of technical progress and creative destruction activities.

firm-specific information;innovation;total factor productivity;political relation

F424.3;F830.91 文献标识码:A 文章编号:1001-9952(2010)10-0085-16

2010-07-05

国家自然科学基金(71003030);教育部人文社会科学研究青年基金项目(09YJC790052);广东省哲学社科规划一般项目(09E-03)

丁 重(1983—),女,湖南安化人,暨南大学产业经济研究院博士研究生;

邓可斌(1977—),男,广东罗定人,广东外语外贸大学财经学院与国际经贸研究中心副教授,博士。

(责任编辑 周一叶)