铜坑矿复杂充填体下采场地压监测分析*

2010-11-16王少林

王少林

(长沙矿山研究院, 湖南长沙 410012)

铜坑矿复杂充填体下采场地压监测分析*

王少林

(长沙矿山研究院, 湖南长沙 410012)

铜坑矿 92#矿体开采条件复杂,在Ⅲ、Ⅴ盘区等区域已形成大范围充填体,采场地压监测非常重要。进行了周边采空区与充填体现场调查,开展了系统的采场地压监测,为矿山安全生产提供了有力的科学依据,最后提出了有效的地压灾害防范措施。

采空区;充填体;地压监测;声发射

1 矿山工程地质条件及开采概况

铜坑矿采区有细脉带矿体、91#、92#矿体三大主要矿体,经过 30多年的开采,井下已经形成相互影响、错综复杂的开采格局。近几年来对 92#矿体进行连续大规模回采,形成了约 100万 m3的开采空区,其中部分已采用废石或胶结进行了嗣后充填,形成了大范围的充填体。随着采矿作业的持续进行,大范围充填体周边岩层的稳固性成为了矿山安全生产必须解决的重要问题。通过一系列的课题研究,着重以 92#矿体Ⅲ盘区作为岩层稳固性分析对象,进行地压监测研究。

92#矿体赋存于上泥盆统榴江组下段硅质岩中,受地层岩性、地质构造等多方面的影响,开采条件十分复杂。该矿体规模巨大,走向近东西,长 680m,倾向北,倾角 15°~25°,倾向延伸 830m。92#矿体与其上覆的 91#矿体中心部位相连重叠,其余部分均有岩体相隔,其平均垂直厚度为 16.57m,最大垂直厚度达 40m。91#矿体采空区采用棒磨砂胶结充填、块石胶结充填和废石充填 3种充填方法进行了全面的充填。92#矿体自开采以来,已对较大的采空区进行了充填,其Ⅲ盘区和Ⅴ盘区有较大面积的充填体。由于充填方式、充填胶结程度及强度的不同,使得充填体下部区域及相邻区域周边岩体质量产生差异,导致采场围岩稳固性也会产生不同程度的变化。且在开采过程中,采场局部应力集中并转移,引起采场顶板和矿柱破坏,顶板围岩和充填体稳固性也会受到影响。因此,只有合理的回采,同时加强综合地压监测分析,才能保证高效、安全、全面的回收矿石资源。

92#矿体与 91#矿体部分上下重叠。重叠区和非重叠区采矿方法不同,采矿工艺也有所不同。重叠区的矿体采用组合式崩落法,即空场法采矿,嗣后诱导崩落顶板以释放地压。采场矿房宽为 20~25m,长为 70~80m,矿柱宽为 12~15m。采准切割工程依照分段空场法布置,并采用大直径深孔或上向中深孔分段凿岩崩落矿石。

非重叠区采用连续矿柱空场法回采。矿体以盘区划分,盘区宽为 100m。盘区矿柱宽为 20m,盘区内划分矿房,其矿房宽为 25m,矿柱宽为 16m。采准工程依照空场法布置,并采用大直径深孔、上向大孔竖条崩矿,出矿均采用电耙漏斗出矿。

92#Ⅴ盘区及部分Ⅲ盘区属于重叠区,Ⅲ盘区内近年来多次发生较大面积的顶板冒落、片帮垮落等地压活动。随着盘区内开采范围的扩大,可能会出现局部应力集中,从而引起顶板和矿柱的破坏。目前在 Ⅲ盘区内,T310、T311、T312、T313、T314、T317采场,均已进行充填作业,充填体体积约为 60万m3。

2 地压监测

2.1 地压监测手段

现场地压监测分井下与地表两个部分。地表监测主要是进行岩移监测,采用经纬仪前方交会法和三角高程法测量地表水平和垂直位移。井下地压监测方法有岩体声发射监测、水准测量、现场岩层破坏检查、岩层应力测量等。

(1)岩体声发射监测方法在铜坑矿的应用较早,目前根据采矿作业的现状,对井下主要工作区域进行监测网的调整。采用以 24通道声发射监测系统为主的地压监测网,对 91#、92#矿体围岩实行每天24h不间断监测。采集声发射波形后,通过自动统计、人工确认,并通过仪器记录的能量值、事件率、波形图等来分析井下监测区域内的典型地压活动特性。通过声发射监测,可以清晰地掌握岩体内部变形或局部产生微裂隙破坏的信息,从而监测到盘区内岩体的变形和破坏过程,而形成大范围地压活动是这些微观破坏的综合表现。

(2)水准测量是根据盘区内岩体下沉量,来确定岩体的破坏和岩层移动趋势,是采场围岩及顶底板稳固性研究的重要参考依据。对各沉降监测点的测量周期是 1~2个星期。

(3)现场岩层破坏检查。每日对井下各主要监测区域的巷道围岩和采场顶底板进行现场检查,具体记录具有地压显现的地压活动特征,并对近期地压监测的现场情况进行分析总结。

2.2 地压监测结果

充填体围岩地压条件的变化,必定会影响到充填体的稳固性。部分采场长期不间断的地压监测的典型结果见表1和图1、图2、图3。

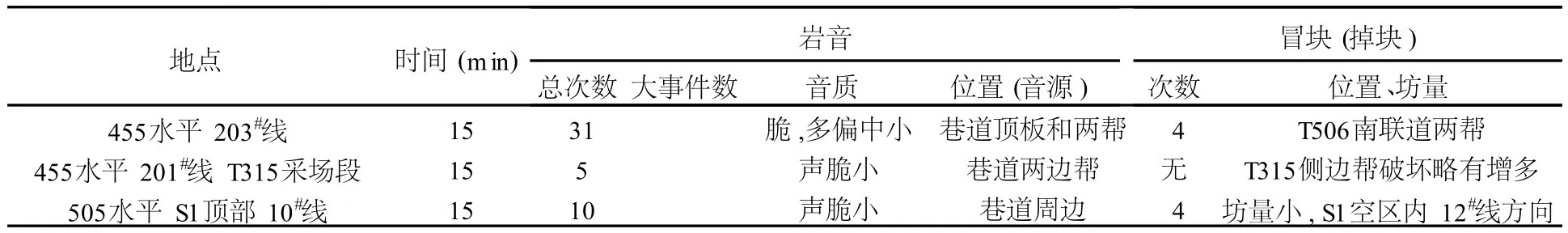

表1 现场地压检查记录

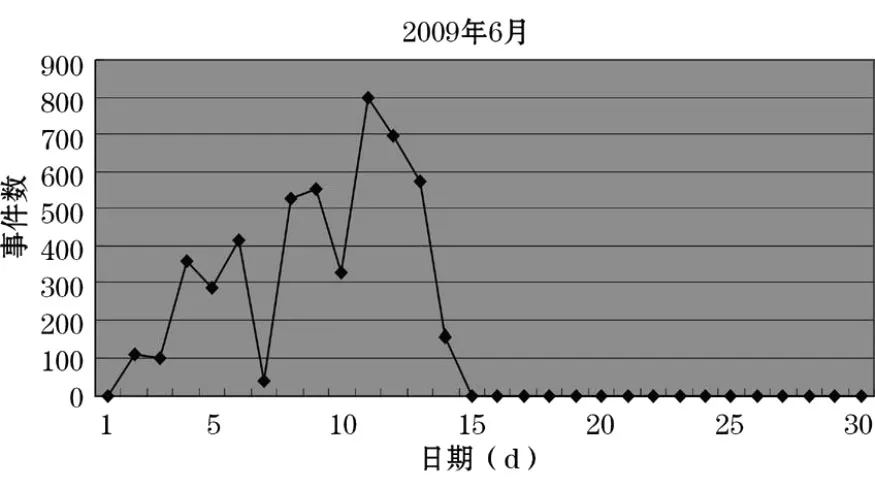

图1 455m水平 T311东声发射事件数曲线

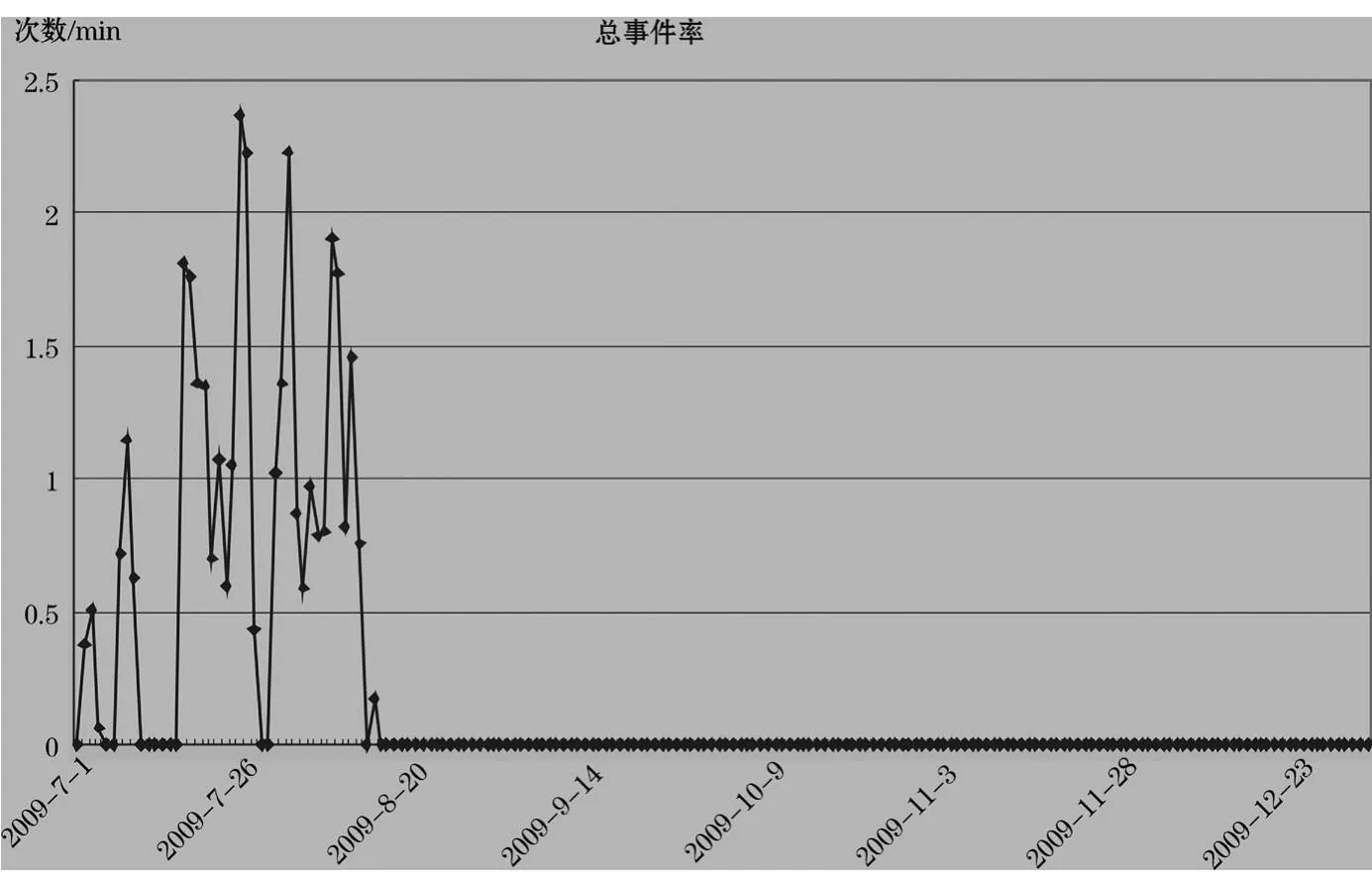

图2 T311采场总事件率曲线

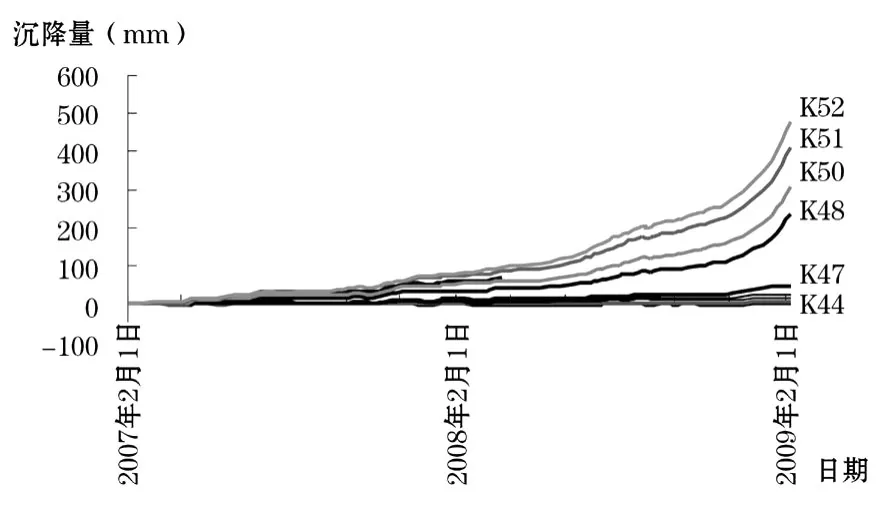

图3 Ⅲ盘区 455水平 0#~203#线水准沉降测量曲线

从采场声发射事件数曲线来看,采场周边岩体,出现了局部应力集中,声发射事件数持续增大;当岩体内部微破坏发生后,应力转移已完成,岩体声发射事件数又急剧减少。从岩体本身来看,这正是岩体发生破坏的一个过程。

2.3 地压监测分析

(1)Ⅲ盘区中腰 505水平 8#线 T316-317东侧段系统监测岩音最高事件数为 385次/d,平均事件率为 150次 /d,较前期波动不大,但巷道顶板脱层仍在持续缓慢扩展;6#线南面 T318段近期顶板沉降观 测结果变化不大,巷道周边无应力破坏加速现象;Ⅲ盘区底部 455水平 201#线 T311-T312段周边无新的破坏现象,系统监测岩音平均事件率仅为 50次 /d;201#线南面 T317-T318段仍在继续缓慢破坏,但无加速现象,该段系统监测岩音最高事件率为87次 /d,平均事件率为 72次 /d。

(2)Ⅴ盘区前期应力加载破坏区域周边破坏较平缓;560m水平上盘 6#线Ⅴ盘区顶部垮落区边缘破坏较缓慢,现场监听岩音事件亦不多;505水平上盘 6#线 T507-T508西侧有轨运巷钢架支护段边帮有新的少许破碎现象;494水平 91#西南区(T507-T508对应部位)段近期周边无新的冒落破坏。

92#矿体Ⅲ盘区的采场,由于长期持续开采,采场边界和顶板围岩微破坏持续发生,导致承载力下降。在复杂充填体下的采场,受顶板移动的影响,且影响采场顶板及围岩稳固性的参数不确定。矿房顶板失稳,矿柱的承载力下降,导致盘区两端矿柱的拉应力逐渐增大,围岩的稳固性降低,直接影响到整个盘区的充填体及空区的稳固性。

3 地压控制措施

通过对采场地压监测资料的整理和总结得出,不同的回采顺序对岩层破坏的影响是不同的。最佳开采顺序能使待采矿的采场处于比较好的地压条件下,从而保证在大范围充填体下采场的安全、高效生产。为优化开采工艺和回采顺序,对充填体下的采场回采和空区处理方式进行了调整,主要措施如下:

(1)在盘区内,回采顺序采取由西往东和以崩落区中心向外后退的方式回采。

(2)增加保留矿柱的厚度,以分割较大的采空区,减少矿柱的局部承载力,保证顶板的稳固性。

(3)在顶板开裂处,采取合适的顶板处理措施,对顶板进行保护,或者在顶板承压较大的区域采取诱导崩落顶板的方式来处理采空区,以避免由于顶板造成的地压灾害。

(4)开采后期,采用矿块阶段强制崩落法,连续后退式回采和放矿。

(5)采用合理的爆破顺序,以减少对矿房矿柱稳固性的破坏和影响。

(6)采用锚栓等增强充填体的抗变形能力,防止充填体失稳。

4 结 论

通过对 92#矿体Ⅲ盘区等区域的采场地压进行长期监测,发现充填体在围岩应力与位移发生变化的情况下,会产生自身失稳,导致周边围岩和采场的应力、应变状态急剧变化,从而产生一系列的地压活动现象。主要结论如下:

(1)以声发射监测作为 92#矿体采空区地压监测的主要技术手段,依靠监测网络实现连续监测,可以掌握整个监测区域岩体破坏的信息。

(2)以水准测量、应力测量等多种其它监测手段为辅助,针对充填体下复杂难采的矿体进行全方位的地压监测,有利于全面控制矿体采动过程中的地压变化。

(3)导致复杂充填体下采场岩层破坏的主要原因是充填体自身失稳,优化采场的开采工艺和回采顺序是防范充填体下采场地压灾害的有效措施。

[1] 韦方景,黄道钦,毛建华.铜坑矿厚大矿体安全开采与大范围地压监测[J].采矿技术,2009,9(3).

[2] 文衍瑜,刘湘平,罗一忠.大厂铜坑矿地压监测预报与控制技术[J].采矿技术,2008,8(9).

[3] 王文星.岩石力学[M].长沙:中南工业大学出版社,1999.

[4] 叶粤文,罗一忠.高峰锡矿 100#矿体地压监测与控制技术研究[J].矿业研究与开发,1998,18(4).

[5] 毛建华,苏家红,余阳先.铜坑矿主矿体多层开采宏观地压监控技术研究[J].采矿技术,2004,4(12).

[6] 高 峰,周科平,胡建华,等.充填体下矿体开采安全顶板厚度数学预测模型[J].岩石力学,2008,(1).

国家“十一五”科技支撑计划项目(2008BAB32B02).

2010-02-28)

王少林(1982-),男,江西萍乡人,助理工程师,在读研究生,从事矿山安全科研工作,Email:robbyybaby@163.com。