储蓄不足与供给约束型经济态势

——近代中国经济运行的基本前提研究

2010-11-15刘巍

刘 巍

(广东外语外贸大学 WTO与广东经贸研究中心,广东广州510420)

考察任何一个国家的经济发展史,在其不同的发展阶段上,经济运行都受制于或受益于某种不同的前提条件。因此,在经济史研究中,首先必须弄清一国在不同的历史阶段上经济增长最主要的前提条件。从这个最主要的前提条件出发,才能建立正确的逻辑分析框架,这是得出正确结论的必要条件。考察新古典经济学的基本前提很容易看出,重要假设是事前储蓄小于投资,基本经济态势是供给约束,即影响经济增长或衰退的主要因素是供给。而凯恩斯经济学的重要假设是事前储蓄大于投资,基本经济态势是需求约束,有效需求不足,经济增长的发动机是总需求。经济史和经济学史的发展规律都在提示我们,分析不同时空的经济运行要用不同的理论框架,可能还需要研究者根据不同时空的前提假设来修正既有的理论框架。近代中国宏观经济运行的基本态势是供给约束型经济还是需求约束型经济,学界很少有人关注,在研究宏观经济具体问题时一般也无人讨论大前提。因此,在研究者错用理论框架分析近代中国经济时,也无人提出异议。本文拟就这一问题做多角度的讨论,对近代中国经济态势做出初步判断。

一、从总供求与价格的关系角度分析近代中国经济发展态势

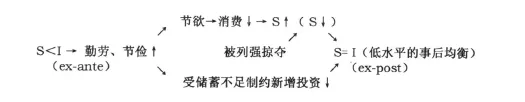

近代中国并非是主动走进市场经济大门的,而是在帝国主义列强的炮舰和商品交替攻击下被迫开始了经济近代化过程。进入20世纪之后,中国经济有了一定起色,农业经济在国民收入中所占比重退至60%左右,新式的工商服务业有了一定的发展。但是,无论从人均收入水平还是工业化程度来说,都远远落后于西方列强。如果说西方列强已经到了需要减肥的阶段(储蓄过大),恐怕当时的中国还处于需要增体重(储蓄不足)的时期。因此,中国与世界列强的经济有着本质的不同。近代中国被卷入市场经济的时间不长,原始资本积累很不充分。人口众多且人均收入水平较低,农业在国民收入中所占比重大且增长缓慢。因此,储蓄在可支配收入中所占份额应该是很低的。在国际事务中,中国备受欺凌、割地赔款,储蓄严重流失。在西方国家发展早期,储蓄中包括殖民掠夺,而在近代中国的储蓄中,要减去被掠夺的储蓄。从1840年鸦片战争开始,一直到1914年第一次世界大战之前,中国在中外战争中屡战屡败,动辄割地赔款。甚至在中法战争、第一次世界大战胜利后,中国仍然是不败而败。所以,近代中国的储蓄流失是比较严重的。叶孔嘉博士估计了1931-1936年的总需求分类数据,①我们据此计算出同时期的平均消费倾向为97.8%,平均储蓄倾向仅为2.2%。在经济发展水平相对较高的抗战前,储蓄倾向都如此之低,若倒推至19世纪中叶,就算储蓄倾向不再更低,谅不会高于此。此后,1937年全面抗战爆发,在十多年的战争期间,储蓄倾向也绝不会高于此。储蓄严重不足的后果就是投资增长非常缓慢,在总需求上升时难有足够的新增资本参与生产,从而导致总供给增长缓慢。基于这些众所周知的判断,我们假定近代中国尚处于供给约束型经济态势下,勾勒了基本逻辑模式如图1所示。

图1 “供给约束型经济”从事前不均衡到事后均衡

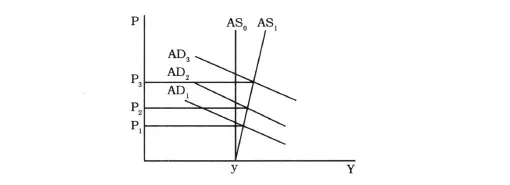

我们进一步讨论供给约束型经济态势的经济学机理。从图2看,供给曲线AS0是典型的或极端的供给约束型经济(虽有一些新古典理论假设收入不变,但实际经济中应该少有这种极端现象),供给曲线与横轴垂直,在物价变动过程中,完全是总需求曲线从AD1运动到AD3的位置,导致价格由P1上升到P3的,总供给的作用是0。我们认为,近代中国的总供给曲线AS1虽不像AS0那样极端,但也是非常陡峭的,在总需求向上运动时,AS1释放更多的产出比较艰难,因此缓解价格上涨的作用不大。

图2 供给约束型经济

根据上述逻辑,我们用1913-1936年中国的经济数据,对总供给、总需求和价格的关系做实证分析。

1.近代中国总供求理论函数

基于上面的逻辑分析,我们建立近代总供求影响中国物价水平的理论模型,并且按照经济理论可以先验确定变量的符号:

P表示批发物价总指数;Y表示总供给,用GDP数据代表;M1为狭义货币供应量,替代总需求。

2.对近代中国总供求函数的实证

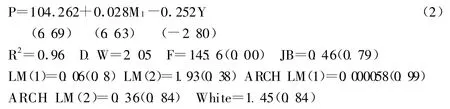

对理论模型的实证,要求对数据进行采样,用样本的回归结果来描述总体,因此首先要对所用变量的代表数据进行分析。②做实证分析之前我们对变量的平稳性做了判断,消除了虚假回归的可能。上述变量的ADF单位根检验结果表明,理论模型中涉及的变量M1和Y是一阶单整序列,P是平稳序列。协整检验结果表明在1%的显著水平上两个解释变量之间具有协整关系,限于篇幅,恕不列出检验结果。回归分析结果如下:

上述整体检验结果表明模型回归符合计量经济学的基本假设,并且拟合效果很好。

3.对近代中国总供求态势的分析

在该模型中,我们需要弄清楚各个解释变量的相对重要性,这就涉及Beta系数问题。我们首先观察Beta系数。由于偏回归系数与变量的原有单位都有直接的联系,单位不同,彼此不能直接比较。为此,可以将偏回归系数转换为Beta系数,其数值与测定变量时的单位无关,即是一个“纯数”,因此可以直接比较,用以确定计量模型中解释变量的相对重要性。

这样,按照Beta系数公式,计算的解释变量对被解释变量的重要性结果如下:Beta(Y)=-0.4859;Beta(M1)=1.2748。如果将Beta(Y)标准化为1,则Beta(M1)为2.6。Beta系数表明各个变量对被解释变量的解释程度和重要性,M1对P的贡献度是Y对P贡献度的2.6倍多。在图2中,M1的Beta系数就是AD推动价格向上运动的力度,Y的Beta系数就是AS向下压迫P的力度。至此,我们证实了前面的逻辑,供给本身在该时段经济发展过程中对价格所起作用较小,即从国内经济角度证实了近代中国属于供给约束型经济态势。接下来,我们再从国外部门的角度对此进行一些考察和讨论。

二、从贸易条件角度分析近代中国经济发展态势

贸易条件概念最初的含义只是进、出口之间的比价,所谓贸易条件的恶化或改善最初也只是进、出口价格指数的相对上升或下降,即价格贸易条件。在以后的贸易实践中,贸易条件的改善或恶化,成了评价一国国际贸易绩效的重要考量指标,中国自改革开放之后也是如此。《中国统计年鉴》逐期公布中国的价格贸易条件数据,官方数据无疑对业界和学界起导向作用,见诸各种媒体的一些著名学者的观点也说明我国学界是非常重视贸易条件的。但是,许多研究表明,用该指标核算,各国的国际贸易绩效都是很差的。根据 Imlah(1950)和Schlote(1938)等人的计算,英国自19世纪初开始到20世纪30年代为止,其价格贸易条件一直呈现出恶化趋势,但持续的价格贸易条件恶化并没有给英国的国民福利带来什么负面影响。在日本历史上也存在类似情况,日本学者南亮进(1989)分析指出,在20世纪初期的二十多年中,日本的贸易条件是下降的,但出口竞争力增强,在国际市场的出口占有率迅速上升。赵玉敏等(2002)通过计算发现,1993-2000年间中国价格贸易条件下降了13%。武海峰和牛勇平(2004)选取30种代表性商品计算,得到我国1985-2002年间的价格贸易条件不断下降的结论。联合国贸发会议的一份研究显示(UNCTAD,2002),中国在1993-2002年间价格贸易条件下降了10%以上,且与发达国家的贸易比与发展中国家的贸易下降得更严重。如果遵循普雷维什(1949)的“贸易条件恶化论”和巴格瓦蒂(1958)的“贫困化增长”理论,国际贸易无疑将引导世界经济陷入万劫不复的深渊。

众所周知,第一次世界大战之后,世界经济突飞猛进,各国人均GDP和GDP总量的增长势头是前所未有的。改革开放之后的中国发展更快,持续的贸易顺差,持续的外汇储备增加,国际收支不断改善,人民生活水平不断提高。贸易条件理论与需求约束型经济态势下的经济实践有冲突是显而易见的。

为了解决这一问题,众多学者纷纷撰文,各抒己见。张文朗(1998)认为,各种不确定因素导致了贸易条件的不确定性,贸易条件的不确定性会降低贸易得益。张二震等(2004)认为,传统贸易条件理论赖以存在的基本前提是国际间要素不能流动,因此可以存在独立的贸易利益和确定的贸易利益主体,贸易条件可以反映各国在贸易利益分配中的地位。但是在贸易投资一体化条件下,传统的贸易条件理论存在着很大的局限。赖寒(2003)认为,在FDI参与的情形下,用“属地”概念反映一个“属人”概念存在一定的困难。

我们认为,上述学者的研究基本上没有触及问题的要害。问题的要害在于,穆勒的贸易条件学说其实暗含着“供给约束型经济”这一假设。即使穆勒时代没有这个词,也有萨伊的“供给自动创造需求”思想存在了。恐怕也只有在此前提下,方可以此学说考量贸易绩效。不管穆勒时代(或之前)供给“瓶颈”在哪个层面上,只要是供给约束成立,供给曲线陡峭、或与横轴垂直,供给量就与价格关系不大或无关了。于是,当供给量一定时,提高贸易利润率的途径只有提高价格。假定贸易双方都是供给约束型的国家,于是,两个价格之比绝对就是利益之比了。如果进出口价格指数能大略算出来的话,贸易条件与贸易收支的走势应该是相同的或正相关的。难怪,国际贸易学早期理论常用的案例都是靠天吃饭的农业和畜牧业及这两个产业附属的加工行业——小麦、葡萄酒和呢绒。这些产业不用说都是供给约束型的,由于经济关系简单、便于分析,直到现在,国际贸易学教科书依然沿用这些案例。

进一步地,我们换个角度,对现实中的反倾销现象进行探讨。倾销、反倾销是国际贸易发展的产物。1904年,加拿大首先立法对倾销加以制裁,其后,澳大利亚、美国、日本、新西兰、法国和英国等相继立法,现今已知有反倾销法的国家近百个,反倾销法的历史已有一百多年。倾销是指在外国市场上的低价销售行为。对于倾销国来说,出口价格降低,则贸易条件恶化,倾销就变成了一种自愿恶化贸易条件的行为,为了贸易伙伴(进口国)的贸易条件改善而进行生产销售。再说进口国,当遭遇倾销时,他们的第一反应是反倾销,事实上,一方面进口国的贸易条件得到了改善,另一反面却通过复杂的反倾销程序极力地拒绝这种改善。贸易条件理论在此必然推出荒谬的结论:一边是出口国奋不顾身地自愿恶化贸易条件,另一边是进口国宁撕破脸也不愿接受贸易条件的改善,双方还要通过复杂的倾销、反倾销博弈以示决心。用穆勒的价格贸易条件考量,当代国际社会交易双方这种行为是既愚蠢又多余的。问题当然不是这样荒诞不经。理论与实践不符,只能说明理论本身的逻辑出了问题或理论应用的前提发生了质变。穆勒是一位令人尊重的经济学家,犯逻辑错误的可能性不大,较大的可能是社会经济背景变化到了与穆勒模型的前提假设相反的地步。

倾销最早可以追溯到重商主义时期,已有几百年的历史,而反倾销法的出现却是在1904年,距今也只有百年,而被国际社会高度关注则是近十几年的事情。当年的星星之火缘何到如今才成燎原之势,其原因是多方面的。该行为本身的因素暂不探讨,我们从倾销、反倾销赖以茁壮成长的经济条件着手,做一简单分析。我们知道实施倾销行为的前提是要有足够多的产品,在几百年前,社会生产力不发达,社会产品有限,这样的供给约束型经济体决定了倾销在其成长过程中的营养不良命运,供给约束型经济体是倾销不成规模的根本原因。在供给约束型经济体中,整体社会生产力不发达,但局部生产力水平较高是正常的,这时出现偶然性的倾销是合情合理的。所以,供给约束型经济可以用来解释为什么倾销在几百年前出现却不能成规模。同时,贸易条件在需求约束型经济前提下是荒诞的这一事实,也可以提示我们,贸易条件在供给约束型经济中也许是考量国际贸易绩效的重要工具。

从前面引用的文献来看,在当代经济中,需求约束型经济态势下,贸易条件与贸易收支大都是负相关的,即贸易条件恶化了,贸易收支却改善了。由于资料限制,找到欧美国家19世纪的贸易条件数据很不容易,因而难以从实证角度说明贸易条件在当年西方国家供给约束型经济态势下的适用性。所幸的是,南开大学的学者们在20世纪30年代做出了中国1867-1936年的贸易条件指数,在《南开指数年刊》上叫做“交易率”,是用进口价格指数比出口贸易指数,即贸易条件的倒数。如果近代中国的数据能够告诉我们,贸易条件的改善(恶化)与贸易收支的改善(恶化)是同步的,那么,结合前面我们从总供求与价格角度的分析,就更进一步验证了近代中国处于供给约束型经济态势中。“交易率”数据是考量中国进出口利益的指标,它是进口物价指数除以出口物价指数的商之指数。这个统计量说明,与出口商品比较,进口商品越贵,交易率指数越高;而进口商品越贵,中国的贸易差额越小,即贸易收支恶化。相反,交易率指数越低,中国的贸易差额越大(或逆差越小),即贸易条件改善。由于统计量的设置不同,这一逻辑和穆勒的贸易条件之改善、恶化概念正好相反。于是,用交易率统计量来分析,交易率与贸易收支负相关时,说明贸易条件成立,反之则反是。

我们所做的相关分析结论是,③交易率与贸易差额的相关系数等于-0.41。负相关的趋势成立,但相关系数不高。我们认为,这是由于在近代中国50年间,贸易伙伴国陆陆续续地过渡到了需求约束型经济所致。在穆勒的贸易条件学说中,贸易双方都处于供给约束型经济态势下,闲置的产能都不大,价格呼唤产出的可能性都很小。而在两世纪之交,列强都已发展到了需求约束型经济时代,对中国的进出口会有微妙的影响,我们拟另撰文讨论这个问题。

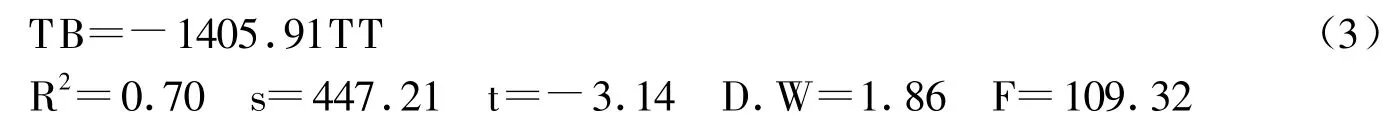

在计算了相关系数之后,我们再用回归方程考察两个变量之间的数量关系。变量的ADF单位根检验结果表明,理论模型中涉及的变量TB(贸易收支)和T T(贸易条件)是一阶单整序列。协整检验结果表明,在5%的显著水平上两个变量之间具有协整关系,因此,按照计量经济基本理论可以直接运用普通最小二乘法回归,假定模型为线性函数形式,回归结果如下:

实证分析的结果表明,交易率指数变动一个单位,贸易收支就反向变动1.4亿海关两左右。说明了“贸易条件改善则贸易收支改善”的逻辑关系,这就从国外部门角度证实了近代中国经济态势是供给约束型。

三、从马歇尔—勒纳条件角度分析近代中国经济发展态势

近年来,随着贸易条件与经济发展现实之间矛盾的显现,学界开始修正价格贸易条件,出现了收入贸易条件。收入贸易条件试图将一国以出口为基础的进口商品的能力数量化,而不仅仅体现出口与进口之间的价格关系。其值为价格贸易条件与出口量指数的乘积,即:

式(4)中,Qx为出口量指数。我们不清楚收入贸易条件为何假定进口量指数不变,这种逻辑在国际贸易现实中是绝对行不通的。如果借用双要素贸易条件的思路,加入进口量指数,逻辑上还可以是通顺的。收入贸易条件与价格贸易条件最本质的区别在于,供给瓶颈消除了,出口贸易量是可变的,提高贸易利润的途径不再单一,扩大贸易量,薄利多销也不失为正确的贸易思路了。贸易量一旦可以变动,价格贸易条件与收入贸易条件便同室操戈了,往往是价格贸易条件恶化而收入贸易条件改善。不仅前面提到过的英国和日本是这样,而且中国的情况也是如此。曾铮、胡小环(2005)测算了我国1980-2001年的价格贸易条件和收入贸易条件,结果发现我国价格贸易条件呈现恶化趋势,但收入贸易条件显著改善。林丽、张素芳(2005)测算了我国1994-2002年的价格贸易条件、收入贸易条件,发现价格贸易条件明显恶化,而收入贸易条件是上升的。其实,收入贸易条件事实上是在考量贸易收支,但由于测算公式中缺少进口量指数,因此,对贸易收支的测度也是含混的。在此方面分析比较到位的是马勒条件,而不是这种收入贸易条件。马歇尔首先提出国际收支调节弹性理论,勒纳在马歇尔的弹性理论基础之上得出马歇尔-勒纳条件。之后,罗宾逊夫人做了大量工作,对其进行了修正。它主要被用来考量一国货币的贬值与该国贸易收支改善程度的关系。

众所周知,对一国来说,货币一旦贬值,在贸易品本币价格不变时,会造成出口商品外币价格的整体下降或是进口商品本币价格的整体上升,无论用哪种货币计算,价格贸易条件必将恶化。马勒条件实际上考察的是,政府行为导致的价格贸易条件主动“恶化”之后,会不会产生“双”收入贸易条件(出口量和进口量的变化同时考虑)的“改善”。剑桥大学的经济学家们为什么会考虑主动“恶化”价格贸易条件呢?问题在于,国际贸易的评价原则主要是考量总体获利程度,获利是目的,价格是手段而已。马歇尔、勒纳和罗宾逊夫人之所以做这样的分析,是因为多数西方国家的经济态势和穆勒时代相比,发生了实质性的变化,即产量是可以大幅增加的。在低价格的诱惑下,出口量是可以增长的,生产一端没有问题。此时的供给曲线是向右上方倾斜的,从理论上说,厂商可以满足任何数量的有效需求。在马勒条件的众多假设中,四个供给弹性均为无穷大是很重要的,这基本上说明,新古典主义者们的分析框架是在“需求约束型经济”假设之下建立的。因此,降价刺激国外需求,薄利多销,进而在贸易收支差额上获利是理性选择。在一系列假设下,马勒条件推导出了价格贸易条件主动“恶化”可以改善总体贸易收支的基本条件:

式(5)中,Ex表示对出口品需求的价格弹性,EM表示对进口品需求的价格弹性,如果一国的经济条件满足式(5),本币贬值将改善贸易收支。④

根据罗宾逊夫人的推理,我们可以得出以下结论:

这里我们没有讨论Ex+EM=1的情况,是因为在现实经济体中这种情况发生的概率几乎为零,即使发生也是不稳定的,Ex+EM=1不是现实经济体的常态。

结论(Ⅰ)表明,Ex+EM>1,意味着需求是富于弹性的,同时,罗宾逊夫人的模型假设供给弹性是无穷大,则此时的经济体是需求约束型经济。我们套用萨伊定律的句式描述,需求是可以自动创造供给的。在需求约束型经济体中贸易收支变动与本币币值变动呈反向关系,即本币贬值可以改善贸易收支,马勒条件成立。换句话说,马勒条件在需求约束型经济体中是适用的。

结论(Ⅱ)表明,当Ex+EM<1时,意味着需求是缺乏弹性的,即价格对需求量的刺激能力非常弱。国外需求量(出口量)增加产生的利益不能抵补价格下降造成的损失,国内需求量(进口量)下降节省的开支不足以抵补价格上升造成的开销增加。这种情况从表面上看,似乎是需求的问题,其实是供给方面的问题造成的。首先,在出口外币价格下降时,国外需求不能有效增加,说明供给方面无力调整出口商品结构或商品品质,存在着较大的供给瓶颈,供给弹性无穷大是一句空话。其次,进口品在本币价格上升时,国内替代产品的产量上不来或根本没有,更是与供给弹性无穷大无缘。这说明,当条件Ex+EM<1时,该国经济是供给约束型的,货币适度升值可以改善本国贸易收支。

1935年之前,近代中国的货币一直使用银币,政府一般也不干预货币,中外汇率听凭金银比价自由波动。我们判断中国经济属供给约束型还是需求约束型时,可以从马歇尔-勒纳条件角度切入:如果近代中国的EX+EM>1,则本币贬值导致的本国商品相对降价可以改善贸易收支,近代中国经济大体上应属于需求约束型;如果近代中国的EX+EM<1,本币贬值导致的本国商品相对降价使贸易收支恶化,则近代中国经济大体上应属于供给约束型。

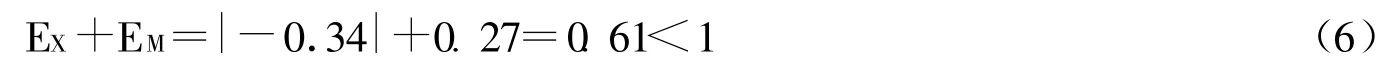

接下来,只需要用近代中国的贸易和汇率数据做数量分析,便可见分晓。我们曾撰文讨论过20世纪30年代之前的中国进口模型,算得EM=0.27,郝雁博士对近代中国出口问题研究的结论是EX=-0.34⑤(两个弹性都是按间接标价法数据计算),即:

两个弹性绝对值相加远小于1,基本上可以认定近代中国经济属于供给约束性质。

四、结论与启示

综上所述,我们认为,近代中国的基本经济态势是供给约束型的,即经济增长的瓶颈在于供给,供给的瓶颈在于投资,投资的瓶颈在于储蓄。因此,用凯恩斯主义的需求管理理论框架解释近代中国的经济运行基本上是无效的,甚至会得出错误的结论。例如,我们在最近发表的一篇研究大萧条的论文中发现,⑥“货币政策刹车有效启动失灵”这一逻辑只适用于需求约束型经济(大萧条时期的美国),即“你可以用绳子拉车却不可以用绳子推车”;而在供给约束型经济中(大萧条时期的中国),货币政策刹车和启动同样有效,即中国的绳子“既能拉车又能推车”,新古典经济学的理论是适用的。

近年来,中国经济史学界在研究理念和研究方法上有了重大进步,但错用理论框架的情况也不乏其例。本文的研究结论首先使我们自己汗颜,2004年我们曾发表了一篇讨论近代中国宏观经济运行的论文,⑦文中的基本逻辑框架是希克斯—汉森模型,该模型是典型的需求约束型经济前提。因此,该文的问题较大,我们会尽快在供给约束型经济前提下重新研究这一问题。在这方面犯同类错误的研究文献也是不少的。近代中国的宏观经济运行大前提是供给约束态势的,但是,并不是说任何一个部门都不是需求约束型经济态势的。这如同今天的中国经济一样,虽然总体上进入了需求约束型经济态势,但并不意味着不存在供给约束型的部门和行业。我们希望在研究近代中国经济史的任何一个领域时,应该认真讨论其研究前提,并推出结论。

注释:

①参见刘巍:《经济发展中的货币需求》,附录:近代中国宏观经济数据汇总,黑龙江人民出版社2000年版,第 207页。

②根据本文设定的理论模型,我们采用了这些数据:1.M1的数据见刘巍、郝雁的论文:《对罗斯基估算的1910-1936年中国货币供应量之检讨》,载于《广东外语外贸大学学报》2008年第3期。2.P的数据参见王玉茹:《近代中国价格结构研究》,陕西人民出版社1997年版,第23页。3.Y的数据见刘巍的论文:《对中国1913-1926年GDP的估算》,载于《中国社会经济史研究》2008年第3期。限于篇幅,恕不列出。

③我们所用的交易率指数见南开大学经济研究所《南开指数年刊》(1937年版,第37-38页)。贸易差额数据根据中国海关贸易统计计算而得,转引自郑友揆:《中国的对外贸易和工业发展(1940~1948)》,上海社会科学出版社1984年版,第 337-344页。

④马勒条件后来经多次修正和补充,有比较复杂精密的形式。为分析方便起见,本文采用马勒条件初始的形式,用其他形式做分析(如马勒梅条件)没有实质性区别,与本文主题相关度不大。

⑤刘巍:《对中国1913~1926年GDP的估算》,《中国社会经济史研究》,2008年第 3期;郝雁:《近代中国出口贸易变动及其对经济商品化影响的实证分析》,《中国社会经济史研究》,2007年第2期。

⑥刘巍、王若阳:《银根紧缩、银根放松与放而不松》,《阅江学刊》,2009年创刊号。

⑦刘巍:《对近代中国宏观经济运行的实证分析》,《中国经济史研究》,2004年第3期。

[1]南亮进.日本的经济发展[M].北京:对外贸易出版社,1989.

[2]赵玉敏,郭培兴,王婷.总体趋于恶化——中国贸易条件变化趋势分析[J].国际贸易,2002,(7):18-25.

[3]武海峰,牛勇平,黄燕.贸易条件的改善与技术进步[J].经济问题,2004,(6):68-70.

[4]劳尔·普雷维什.拉丁美洲经济发展及其主要问题[J].拉丁美洲经济公报,1949,(1):139-164.

[5]张文朗.贸易条件的不确定性与贸易利益[J].世界经济研究,1998,(2):69-72.

[6]张二震,马野青,方勇.贸易投资一体化和中国的战略[M].北京:人民出版社,2004.

[7]赖寒.贸易投资一体化下的贸易条件探讨[J].上海社会科学,2003,(12):43-49.

[8]曾铮,胡小环.我国出口商品结构高度化与贸易条件恶化[J].财经科学,2005,(4):62-68.

[9]林丽,张素芳.1994~2002年中国贸易条件的实证研究[J].国际贸易问题,2005,(11):17-21.

[10]Imlah A H.Terms of trade of United Kingdom,1798-1913[J].Journal of Economic History,1950,10(2):170-194.

[11]Schlot W.British overseas trade from 1700 to 1930[M].Oxford,Basel Blackwell,1938.

[12]UNCTAD.Trade and development report[R].New York UNCTAD,2002.

[13]J N Bhagwati.Immiserizing growth:A note[J].Review of Economic Studies,1958,25:201-205.