基于生态快速恢复的宁道高速绿化设计构想

2010-11-06龚先兵龙岳林

卢 薇 龚先兵 龙岳林

高速公路是现代化交通的重要组成部分,高速公路的建设水平是衡量一个国家与地区国民经济发展水平的重要标志。然而,在高速公路建设过程中,一定程度上不可避免地对当地自然生态系统造成了破坏,影响了道路周边地区的环境质量。因此,依据生态恢复的理论,坚持可持续发展的理念,协调道路建设与经济发展的关系,对路域生态系统进行恢复和重建是新世纪环境保护的一项重要内容[1]。本研究通过对宁远—道县高速公路沿线植被进行调查,利用取样方法对不同地段的植物群落进行分析,为宁道高速公路沿线生态恢复和人工群落的重建提供理论指导。

1 基本概况

宁道高速公路是厦蓉高速(厦门—成都)其中的一段,是国家高速公路网规划的重要组成部分,是连接我国东、中南部及西南地区的主要运输通道,同时也是构成湖南省“五纵七横”的第七横。主线全长91.73 km,其中宁远县境路线长 33.32 km,道县境路线长55.95 km。

2 沿线植物群落调查

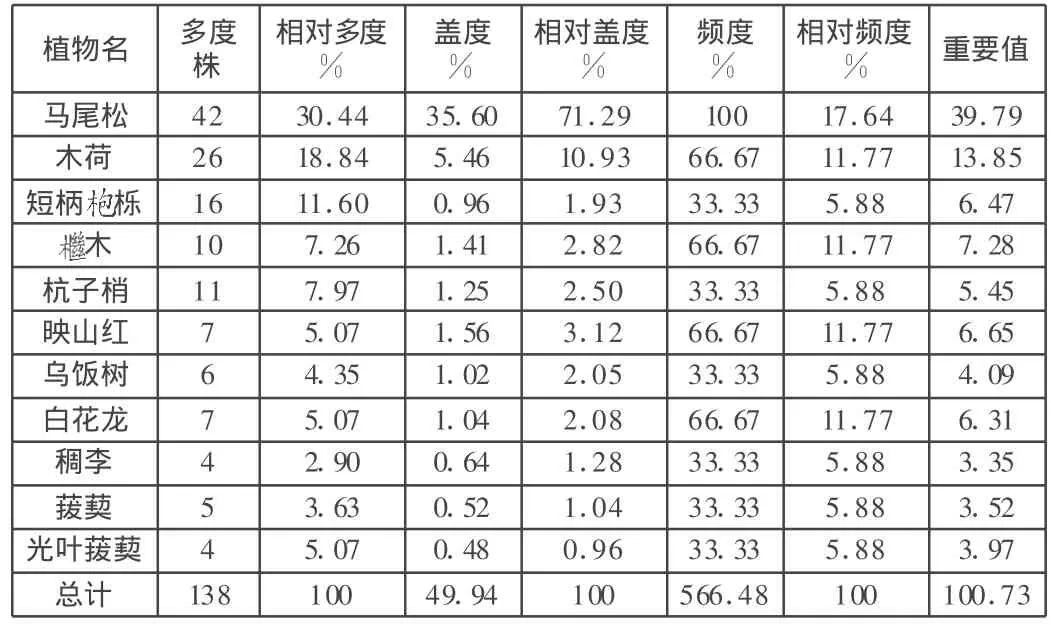

表1 马尾松群落分析

2.1 调查内容与方法

笔者根据群落外貌,确定宁道高速沿线具有代表性的充分反映群落种类组成和结构特征3个样点为调查对象,设立20 m×20 m标准样地进行群落调查,采用“每木调查法”,调查植物的种类、生境、生长状况,记录胸径、株数和高度等。根据调查资料,对各种群的相对多度、相对频度、相对盖度、重要值进行统计分析。

2.2 调查结果与分析

2.2.1 马尾松群落

该群落建群种是马尾松,因土壤贫瘠,土层浅薄,马尾松生长缓慢,植株矮小,生长势较弱,高 2 m~4 m,胸径 5 cm~8 cm,重要值为39.79。该群落的灌木层植物有短柄栎、木、杭子梢、映山红、乌饭树、白花龙、稠李等;藤本植物有菝葜和光叶菝葜等;地被层以蕨类和茅类植物居多,主要有铁芒萁、白茅、五节芒等,其调查结果见表1。

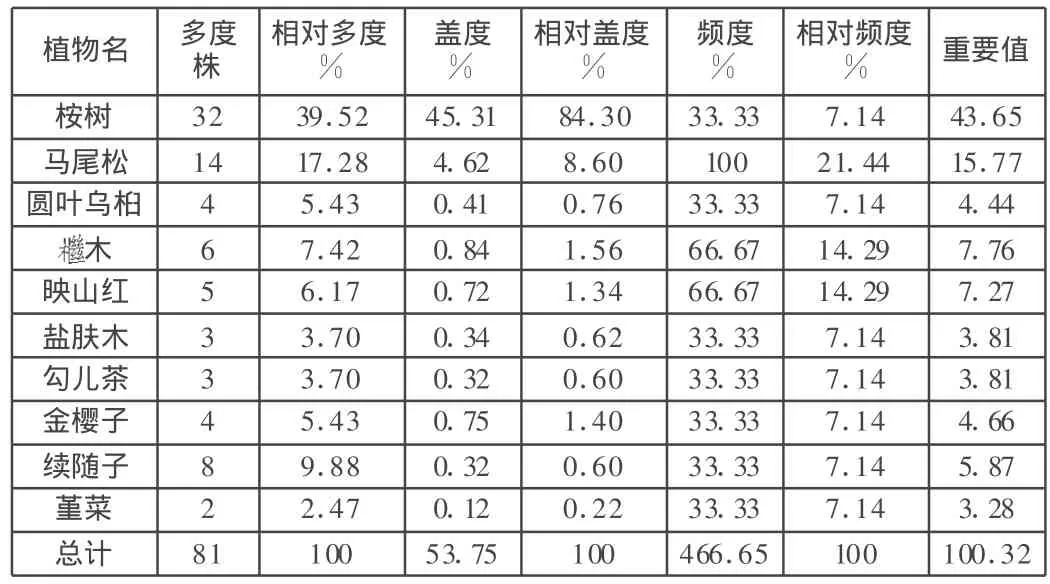

表2 桉树群落分析

2.2.2 桉树群落

该群落呈片状分布,建群种是桉树,高4 m~6 m,胸径 6 cm~9 cm,重要值为43.65,乔木层另有部分幼龄期马尾松种植其中,灌木层植物种类丰富,有圆叶乌桕、木、映山红、盐肤木、勾儿茶、金樱子等;草本层种类也较多,有续随子、堇菜、艾蒿、五节芒、白茅、冬茅等,林下植被以茅类为主,物种较少。该群落中各物种调查结果见表2。

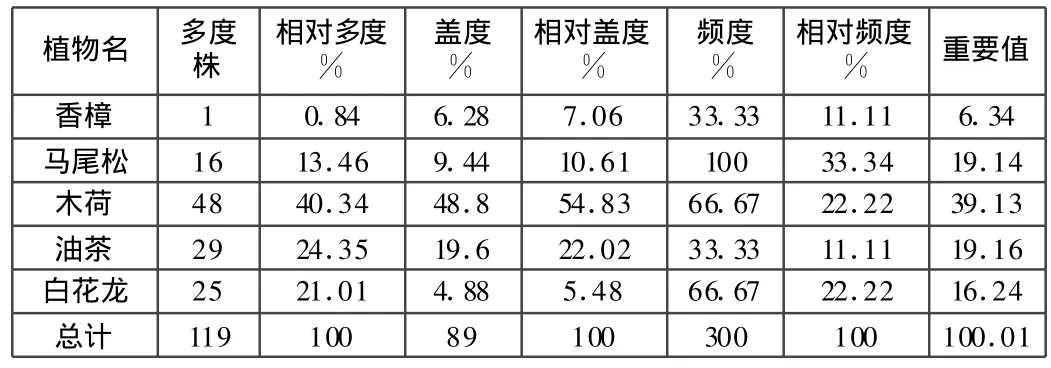

2.2.3 木荷群落

该群落建群种是木荷,重要值为39.13。乔木层种类有木荷、香樟、马尾松,灌木层种类有油茶和白花龙等,其中油茶数量较多,仅次于木荷,地被层种类有铁芒萁、白茅、冬茅等。该群落中各物种调查结果见表3。

表3 木荷群落分析

调查表明,由于该地域土壤贫瘠,土层稀薄,植物群落中高大乔木数量稀少,而在3个样地里频度最高的马尾松植株矮小,生长缓慢,在较长的时间里仍处于幼年期状态,植被生态服务功能较弱,无法形成较好的景观效果。此外群落层次单一,虽有下层植物分布,但几乎被茅类覆盖,这是由于在群落形成过程中缺乏一定的人工干预,使植物自然生长,而有些植物在长期的自然选择中被淘汰,从而出现群落结构组成不合理的现象,针对这种情况,在种植设计时注意植物层次的搭配同时应适当加强人工干预[2],并适当引进适宜本地生长的外来物种以丰富群落层次和植物种类。

3 湖南省现有高速公路生态恢复情况

2009年3月,笔者对湖南境内几条高速公路进行了实地勘察,包括长常、常张、常吉、怀新、潭邵、京珠等几条,从公路边坡状况、当地物种的入侵情况、植物选择和绿化效果及高速公路安全性等方面进行观测记录,完成了生态恢复情况的综合调查,总结出以下几点以供参考。

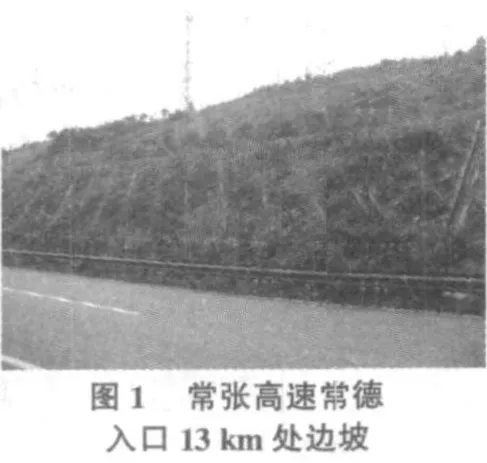

3.1 生态防护效果显著

通过实地调查,笔者总结出高速公路边坡防护应以生态防护为主,结构防护为辅。生态防护中植物地上部分的茎、枝、叶可有效阻挡降雨直接溅落坡面,间接起到降低降雨强度、控制地表水土流失的作用;植物在地下分布有丰富的根系,其中,浅层根系互相连接并与土壤结合起到加筋作用,可有效固持坡面浅层土壤,防止侵蚀流失;深层根系在边坡土壤中可以起到锚固作用,使地表植物与深层土壤融为一体,提高坡体的稳定程度[3]。生态护坡最大限度减少水土流失的同时,能够保持原生植被和生态景观,且成本低。此外,高速公路生态边坡能软化视觉,为司乘人员提供一个安全轻松的行车环境。对于土层松软的坡面,易出现滑坡、泻溜等情况,应在结构防护的基础上再进行生态防护,如图1所示,常张高速常德入口13 km处边坡先用菱形框客土进行结构防护,然后以草灌木的搭配种植进行生态防护,在植物的选择上,应选择抗性强,耐贫瘠和深根性的品种。如图2所示,常张高速常德入口40 km处边坡植物应用以刺槐为主,生态和景观效应较好。

3.2 乡土树种表现良好

高速公路绿化设计在树种选择上应尽可能地选择乡土植物,因乡土树种是本地气候和土壤环境进化的结果,最能适应当地的环境,能较快地形成景观,起到生态防护的效果,同时,乡土树种是最能体现当地特色的树种。笔者了解到常吉高速沿线植物大部分是从当地山头移植而来,成本低,无需人工精心管理,植物生长良好,已形成效果较好的植物景观。此外,高速公路周边环境恶劣,车辆行驶速度快且频繁,噪声大,灰尘多,因此应选择适应性强,生长健壮,管理粗放的植物。笔者在调查中发现,南迎春的应用频率最高,分析其原因:1)南迎春喜温暖、略耐寒、耐干旱,瘠薄,耐粗放管理,且造价低;2)南迎春枝条细长,呈拱形下垂生长,开黄色小花,花期较长,其景观效果显著稳定,如图3所示。

3.3 中央隔离带种植品质良莠不齐

高速公路中央隔离带主要是为行车安全而设置的,因此应从防止车辆夜间行驶产生的炫光,美化视觉环境为出发点来选择植物种类。但中央隔离带的土壤多为弃渣土和生土,土壤肥力较差,植物品种应选择抗性强,耐贫瘠,生长迅速,易密植的当地灌木,在下层应用豆科,禾本科草本植物增加土壤肥力,如白三叶,黑麦草,马尼拉结缕草等,并且在设计上应避免过于单一的景观类型。实地考察证明中央隔离带采用柏类植物效果良好,如圆柏,桧柏,龙柏等,而在调查中发现常张高速部分路段选择月季,山茶,法国冬青等作为中央隔离带植物,植株因生长环境恶劣而长势较差,甚至出现枯萎死亡现象。柏类植物截顶距地面1.8 m,植株间距1.5 m时避光防眩效果最佳,在设计上采用其与大叶黄杨等灌木间隔种植,做到静中有变,变中有序,以形成动感连续的绿色长带,起到分隔空间、衬托景物的作用。

4 宁道高速生态恢复绿化设计构想

笔者通过对宁道高速的实地勘察,并结合湖南省现有高速公路生态恢复调查结果,就宁道高速生态恢复绿化设计提出以下构想。

4.1 人工种植“点”

在宁道高速公路沿线根据土层情况,景观需要,地形选择适宜的点人工种植高大乔木,宜树则树,重点突出乔木的量,加快人工群落向自然群落的演替。如在土层松厚的填方边坡适当引入根系深广的乔木,这样有助于边坡的长久稳定;边沟外侧则根据栽植地的宽窄因地制宜,窄者种植一排乔木,以点成线,株距4 m~6 m,或者常绿落叶交错,或乔木灌木配合;宽者可自然式组合乔灌木,点线结合,高低疏密相间,但不论宽窄,乔木履带须在一定的长度留空,让司乘人员有观赏景致的空间;而在高路基段,桥梁和高架桥的两头,由于路基较高,宜种植高大乔木树种。在该地区适宜种植的乔木有香樟,桉树,马尾松,木荷,枫香,杜英,榉树,苦槠,桂花,青皮树,留春树,乌桕等。笔者考察到,在宁道高速道路建设过程中,相关部门已经对周边大树进行了保护移植,最大限度提高移植大树的成活率和移植质量,尽量避免因大树移栽造成的人力、物力、财力等资源的浪费。

4.2 生态防护“线”

在宁道高速公路的建设过程中,应针对不同类型的边坡采取生态防护以及生态防护和结构防护相结合的措施以形成生态效果与景观效果俱佳的防护线。如硬质岩类边坡一般属高陡边坡,无植物生长条件,绿化时需要客土,对于节理不发育、稳定性良好、坡高不超过10 m的岩坡,可考虑藤本植物绿化,藤本植物生长、攀援、覆盖坡面,如南迎春,对于节理发育的岩坡,应充分考虑坡面防护,一般采用植被混凝土绿化;对于软性岩类坡面的生态恢复,由于坡面岩性较软,易出现滑坡、泻溜等情况,应在工程措施的基础上进行,在坡度较小处应以灌木与草本相结合种植,在物种选择上应用耐贫瘠与深根性灌木,如刺槐,在个别土层松厚的坡面可考虑种植乔木;土石混杂类坡面的生态恢复可采用先以草本覆盖地面,再结合种植灌木的方式,对于坡度小处,可结合乔木的种植,坡度大时,先用拱形框或菱形框客土,然后种植;土质类坡面绿化时要特别注意边坡防护,植物可选用灌木、草本类植物,在物种选择上应充分考虑其适应性、多样性、功能性,使建立的植物群落具有较强的生态稳定性,可在边坡上打桩,设置栅栏,浆砌石框格以利于边坡稳定和植物生长,后期还要维护和管理[1]。

4.3 自然恢复“面”

宁道高速公路建设过程中应最大限度地保护表土,利用现有表层土壤并依据当地植被结构,灌木与草本有机结合,合理配置,实现仿自然恢复面的生态快速恢复。保留表土的原因有:1)表层土壤中含有丰富的植物生长所必须的氮、磷、钾等大量元素,还有植物生长不可缺少的钙、锰、铁、铜、钡等微量元素;2)表土本身是个“种子储藏库”,含有丰富的当地植物种植资源,通过表土撒播方式能快速恢复地区的原生植被。此外,在灌木及藤本植物的选择上,应尽可能使用本地的野生种,如木,木荷,杭子梢,白花龙,短柄栎,过路黄,续随子,勾儿茶,大青,云实,金樱子等,并适当加强人工干预,避免出现野生茅类的侵占现象。

5 结语

在高速公路建设过程中,路域生态系统恢复是一个系统工程,需要建立长效的机制,采用科学的方法才能获得生机。在植物选择上应以乡土植物为主,适当引进外来树种,植物种植设计应以改善车行环境的安全性和景观生态性为前提,边坡防护则应以生态防护为主,适当结合结构防护。在宁道高速生态恢复重建过程中,应以人工选点种植高大乔木(如木荷和桉树)为主,植被仿自然恢复为辅的模式开展。

[1]张卫平,董建辉.山区高速公路生态恢复理论与实践[M].北京:人民交通出版社,2006.

[2]张明丽,王玉勤.上海植物园植物群落调查报告[R].2007.

[3]郭峥春.道路绿化的常见问题及解决方案初探[J].山西建筑,2007,33(34):349-350.