多模态视角下爱情新体验

——“40-Love”诗歌为例

2010-11-02展伟伟赵秀凤

展伟伟,赵秀凤

(1.中国石油大学(华东)外国语学院,山东东营257061;2.中国石油大学(北京)外语系,北京102249)

多模态视角下爱情新体验

——“40-Love”诗歌为例

展伟伟1,2,赵秀凤2

(1.中国石油大学(华东)外国语学院,山东东营257061;2.中国石油大学(北京)外语系,北京102249)

多模态研究成为语言学研究的一个热点。在认知语言学范式下,本文拟以视觉诗“40-Love”为例,分析依托于视觉模态和文字模态的隐喻的动态构建。作者认为,该诗歌的视觉模态即graphology(非语言的、有形的图像)前景化主题,构建了隐喻“中年人的婚姻是临界局点(比分40:0)的网球比赛”。视觉上的“先形夺人”突显了主题,并使诗歌具有艺术美感,增强了诗歌的艺术感染力。同时,诗歌的图形与文字相互印证或加强,读者在视觉观赏临界局点的网球比赛的同时情感体验着中年夫妻的“千钧一发”的“爱情现状”,两个不同域内的成分被建立了联系。多模态分析视觉诗歌的隐喻意义为解读主题和美学价值提供新视角。

多模态;视觉诗;概念隐喻;诗歌

科学技术的发展把人类社会带入了信息化时代。过去,人们交流信息时更多地依赖语言;而今,人们通过图像、声音、文字、构图、造型等多种媒介传递信息,交流情感。较之于传统的、单一的语言交流手段,我们正处在一个多种符号交际时代。

近年来,语言研究者们也开始关注多模态,并且已经有了一些成果。最引人注目的当属20世纪90年代西方兴起的多模态话语分析(multimodal discourse analysis)。该理论秉承了系统功能语言学的社会文化研究视角,重点分析不同模态在语篇意义构建中的协同方式和作用,尤其是多种符号资源构建概念意义、人际意义和语篇意义的作用。但是,对于隐喻性多模态语篇而言,由于不涉及整体意义构建的动态操作和认知机制,从某种程度上来说,该类多模态语篇分析忽略了对语篇所传达或构建的隐喻意义的描述或解释,从而对审美体验的认知或心理动因缺乏相应的阐释。基于此,本文在认知语言学范式下,分析视觉诗歌“40-Love”隐喻性主题意义的多模态构建。

一、多模态与多模态隐喻

国外学者Kress&Van Leeuwen(1996)这样定义多模态:“作为一个跨学科的研究热点,多模态是指社会指意(social semiosis)的发生所经由的语言,文字,印刷和数字媒体,具体的行动(embodied action)和3D实物和场所。”[1]国内学者朱永生在《多模态话语分析的理论基础与研究方法》提到“生命体在演化过程中逐步获得视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉等5种不同的感知通道(sensory channel)。生物学家们认为,上述5种感知渠道的获得分别导致以下5种交际模态的产生:视觉模态(visual modality)、听觉模态(auditive modality)、触觉模态(tactile modality)、嗅觉模态(olfacotry modality)和味觉模态(gustatory modality)。”该论文还讲述到“模态(modality)指交流的渠道,包括语言、技术、图像、颜色、音乐等符号系统。”[2]学者胥国红认为:“多模态指的是多种符号系统即模态相结合的交际产物或交际过程。”[3]综合前人的研究,可以得出这样的结论:多种符号资源系统构成一个整合体,这个“整合体”即为“多模态”,它是人们用以交流和互动的手段。

认知语言学家Lakoff&Johnson认为“隐喻是一种思维和行为方式,语言只是概念隐喻的外在表现形式。”[4]而多模态隐喻研究是在人文学术界出现的“多模态”转向的大环境下应运而生的一种新的研究范式:从只关注概念隐喻的语言文字表征转向语言文字只担任其中一种交际模式的多模态语篇表征,该范式源自于认知语言学与多模态语篇研究的融合。多模态隐喻研究的领军人物是Forceville,他提出“视觉隐喻”理论,声称“媒介或手段如声音、色彩、线条、空间布局等也可以用来构建和表达概念”。Forceville认为“多模态隐喻是指用两种或两种以上模态来体现源域和目的域映射的隐喻现象。”[5]在多模态隐喻的解读过程中,图像和文字的互动作用,促使解读者进行跨域映射解读。

二、视觉诗“40-Love”的多模态隐喻构建与解读

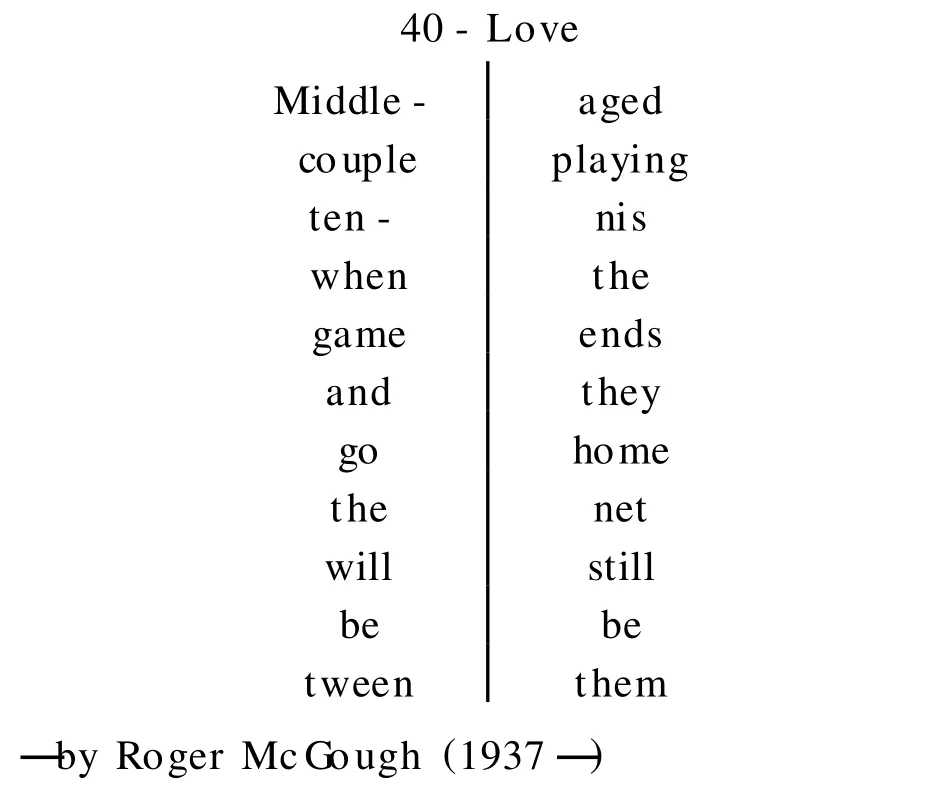

视觉诗是一种用文字创造视觉形象的艺术,是诗歌与绘画合一的特殊文学现象。从广义上讲,一切印成文字的诗都是视觉诗。笔者这里要谈的视觉诗是狭义的视觉诗,即诗的阅读对象不是其文本内容,而是文本的视觉形式本身。视觉诗追求内容和形式的完美统一,形式前景化内容的同时,往往给读者以耳目一新之感。下文对一则小诗《40-Love》的隐喻的构建与分析,主要依据多模态概念隐喻理论。笔者把“40-Love”分解为以下二种模态:言语模态、视觉模态。全诗如下:

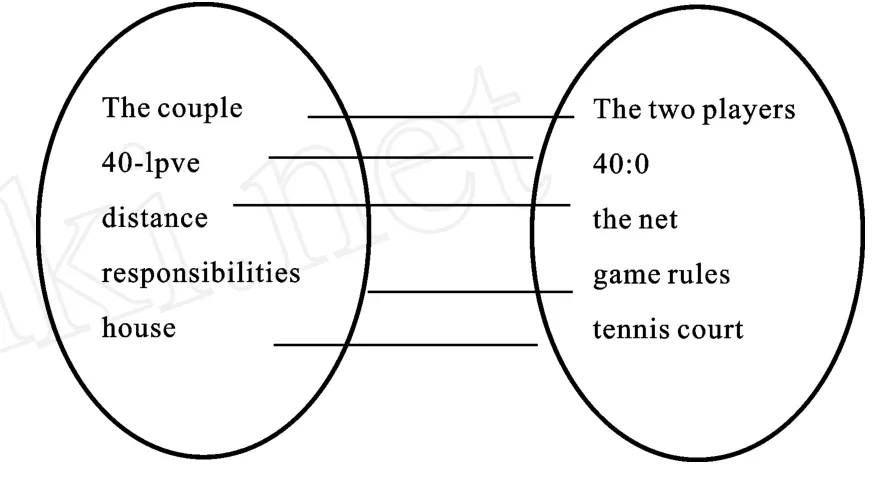

就本诗歌而言,整首诗对称排列成两栏,宛如一个网球场,两边被隔开的文字就好像是一场球赛,一边发球,一边回击,如此来回往复,这就创造了一个比较直观的视觉形象。人到中年,爱情没有了,因为Love等于零,夫妻之间产生了隔阂,就像网球场中间的那一张网,这种隔阂通过多模态的形式,将40岁时的爱情危机描绘得惟妙惟肖。如图1所示,“40岁中年人的婚姻”是“一场临界局点的网球比赛”。

图1 概念隐喻“婚姻是网球比赛”

下面是该隐喻的识解过程。

(一)视觉模态

视觉化模态主要是指可视文字,包括诗行、字母、标点符号、单词间隔等。以图示诗、形义结合的视觉模态并不是文字游戏,它具有非凡的表意功能,可使抽象的诗意具体化,读者未曾读诗便从图像上大体观照了诗的抒情客体。以本诗歌为例,该诗歌的graphology(非语言的、有形的图像)主题意象进行了“前景化”处理。诗歌“先形夺人”,形成视觉上的造型美和绘画性,增强了艺术感染力。

1.诗行

作为诗歌基本单位的诗节通常是若干整齐的诗行联结在一起的组合。在一节内诗行的空间刻意而巧妙的安排有时也能传达出某些特殊视觉效果,从而产生视觉韵律。所谓视觉韵律指的是词语的押韵不是语音上,而只是视觉上的。视觉韵律的结构关系可以“超以象外”地暗示和传递诗歌的各种含蓄而丰富的信息。就本首诗歌而言,从直观上来看,读者很容易注意到该诗歌的特殊“诗行”——诗人将诗排列成两竖排,中间一道竖线,实现左右对称和平衡。首先,中间一道竖线使人产生一种“隔阂感”,这源自于人类认知的距离象似性。再者,阅读顺序被干扰。从左到右抑或是从上到下来读,这是一个让读者迟疑的问题。一方面,从上到下来看,这是由单词组成的两列对称的平行线,既为平行线,也就无交集。这种视觉的上“节奏”突显了诗歌的情感“节奏”,读者仅凭诗行直观就感觉出一种距离感。另一方面,从左到右来读时,同一行仅有两个单词,两单词之间的空格超越了常规距离。这种“难以解释”的布局前景化了该诗歌的主题——一段难以名状的婚姻情感。因此,该诗歌的这种非常规的、有规律的、且有意义的布局与排列,使得该诗在情感方面充满了张力和压力。同时,人为制造障碍降低读者的阅读速度,引发读者去揣摩玩味,从视觉层面体验出隐喻投射:40岁中年夫妻的关系就如同网球场上的比赛对手一样,“距离感”和“隔阂感”跃然纸上。

2.连字符

该诗歌中最显著的标点符号就是连字符的使用,具体包括“40-Love”、“Middle-aged”和“ten -nis”三个。其中,单词“Middle-aged”尚可理解,属于构词法要求下的自然使用;“40-Love”和“ten-nis”则显得非常特殊,既不附和书写规范,也让人难解其意。非常规使用连字符与诗行所起到的作用是一样的,它是另一重前景化诗歌的主题意义的视觉形式。

事实上,笔者注意到,这种诗歌意象不是由于传统的文体学的文字分析所致,而是诗歌外在的视觉模态所带给读者的“视觉化”的主题意义新体验,其依据就是我们人类有着共同的“意象图式”和认知语言学的象似性。

(二)言语模态

言语模态即构成诗歌的文字、句法、语音等符号系统。就诗歌“40-Love”而言,其文字与语音层面的概念隐喻将“一言难尽”的“爱情现状”描述的极具艺术魅力,这与其视觉模态所体现的主题意义是相互印证的。

1.词汇

首先,诗的标题具有双关性,40—love即可理解为“40岁的爱情”,即“40”理解为中年夫妇的年龄;也可被理解为网球比赛的记分:40比0。熟悉网球比赛的人都知道love代指计分为“0”,40:0的比分是一局比赛的临界点,握有三个局点的一方若再得一分此局即告结束。这种“临界状态”同时也暗示着婚姻生活随时面临崩盘,即“中年危机”。

再者,除标题之外,词汇“tennis,game,ends, net”验证了视觉模态中“中间一道线”的含义,中间的一道线代表网子,隐喻夫妻间的隔阂。诗歌将中年人的爱情隐喻成为一场临界点的比赛。

2.语音

首先,单词如middle,aged,couple,playing, ten,game,and,go,net,still,be,be,tween中的爆破音节奏感强,犹如赛场上球碰触球拍和落地时发出的声响。

再者,辅音/p/、/n/、/l/、/b/多次反复,指两人的婚姻关系就像这场球赛一样,非常单调,枯燥而乏味。同时暗示夫妇俩针尖对麦芒,互不相让,犹如网球场上的对手一样,“以牙还牙”争个高下。即使不懂得单词的含义,单单看词的构成字母,也可看出对抗本质(如图2)。

图2 语言“对抗”

最后,由于词汇如ten-nis,be-tween拼写上的特殊形式,又分列在“网”的两边,因此,阅读时的人为障碍造成语音上的不流畅,暗指两人关系不合。

三、结束语

本文对诗歌“40-Love”进行多模态认知诗学分析,在一个多维度的框架下重新“体验”诗歌。通过对该诗歌的视觉模态和言语模态的分析,旨在说明诗歌的图形与文字相会印证或加强,由此生成隐喻。这种方法彻底地展示诗歌所特有的“只可意会不可言传”的艺术美。多模态隐喻使得读者在情感体验中品味音美、形美、意美三者之间的动态交互,为解读诗歌的主题意义和美学价值提供新视角。

[1] KRESS G,VAN LEEUWEN T.Reading Images:the Grammar of Visual Design[M].London:Routledge,1996:159-180.

[2] 朱永生.多模态话语分析的理论基础与研究方法[J].外语学刊,2007(5):82-86.

[3] 胥国红,曲航.多模态语篇分析——信息时代的新视角[J].山东外语教学,2009(2):3-7.

[4] LAKOFF G,JOHNSON M.Metaphors We Live by[M]. Chicago:The University of Chicago Press.1980:153.

[5] FORCEVILLE C J,URIOS-APARISI E.Multimodal Metaphor[C].Berlin/New York:Mouton de Gruyter,2009:3-14.

[责任编辑] 张爱美

H0-06

A

1673-5935(2010)04-0045-03

2010-09-03

展伟伟(1980—),女,山东济南人,中国石油大学(华东)外国语学院讲师,中国石油大学(北京)外语系硕士研究生,主要从事认知语言学、文体学研究。