流动儿童城市社会信任的建构机制:一种情境的解释

2010-10-30史晓浩王毅杰

史晓浩 王毅杰

流动儿童城市社会信任的建构机制:一种情境的解释

史晓浩 王毅杰

文化的、制度的以及个体理性的解释路径对流动儿童城市社会信任的解释都不能令人满意,需要转向一种情境的解释。基于定量与定性资料,笔者描述了他们的信任建构过程,发现这一信任是他们对城市社会中具体生活情境进行主观定义的反映;在生活实践中所积累的库存知识,决定着其信任模式先赋性与自致性相互杂糅而又依次排列。

流动儿童;信任建构机制;生活情境;主观定义

国外学界对第二代移民的研究认为,移民融入主流社会受到自身融入愿望[1]、主流社区的接纳[2]以及家庭背景等变量的影响,呈现出一种非线性的分层融入状态[3-4]。借鉴这些理论成果,学界对流动儿童的探讨更多围绕社会融合(social integration)[5-6]、社会认同(social identity)[7]等即成理论视角展开,结合实证分析较有深度地探讨了流动儿童城市社会融合的困境,以及该群体内部存在差异的身份认同现状。此外,针对国内流动儿童受教育现状,围绕该群体教育公平权获得、家庭教育缺位等方面的成果也颇为丰富[8]。然而,当下中国视域下的流动儿童终究不同于欧美移民国家的第二代移民,国内流动与跨国迁移也有着本质差异。既有理论视角可以帮助我们推动对问题的认识,但也有可能掩盖更具有实质意义的议题。尽管教育是流动儿童社会化过程中的核心事项之一,但他们更多的是一个社会中的人。对既有研究的这种反思,促使我们跳出这两种潮流的窠臼,探讨当下中国社会图景中的流动儿童。对流动儿童城市社会信任的探讨,便是这种尝试。

目前对流动儿童城市社会信任的研究并不多见。所以,我们采取了更广的视野搜集文献,更多地借鉴以往研究中对个体社会信任机制的探讨。本文将首先回顾信任机制的解释路径,接着提出我们的假说,然后对此假说进行定量检视与定性解释。

一、信任机制的解释路径

第一种路径肇始于韦伯(M.Weber)。他认为,中国人的信任是建立在私人关系、家族或准家族关系之上的,属于特殊信任,很难上升为普遍信任[9]。我们可以将这种解释归为文化的解释。类似的理论主张还有福山(F.Fukuyama)。他依据信任程度的不同划分出不同类型的社会,像中国、意大利、法国等国家属于建立在血亲关系上的低信任度社会,而日本、德国、美国则属于建立在超越血缘关系的高信任度社会[10]。

对信任的文化解释深深植根于中国社会特有的组织方式——差序格局:中国人的行动建立于自我主义的人伦之上,而非个体主义的团体平等[11]。结合中国社会这一“关系”特性,后来的实证研究,逐步对中国人特有的信任机制达成了共识。中国人信任的一个显著特征是在“关系”情感基础上,注重对自己人与他人的划分[12-13],与美、日华人的社会信任程度相比,国人的信任行为较低[14]。

第二种路径可归为制度的解释。如卢曼(N.Luhmann)将信任明确区分为人格信任和系统信任,人格信任是建立在人与人之间熟悉度及感情联系的基础上,系统信任则是用外在的如法律等惩罚性质的机制来降低社会环境复杂性的信任[15]。在越来越远离共同体性质的现代社会,外在的制度维系着个体之间的信任。彭泗清讨论了在中国社会中法制信任可以与关系信任共存的特点,约略可以归为此一进路。他指出,在经济合作关系中,人们除了关系运作来维系关系外,还运用法制手段来增强信任[16]。

第三种路径可归为个体理性的解释。科尔曼(J.Coleman)从理性人的假设出发深化了个体理性的解释,认为社区社会资本的信任,包含着个体对所负义务的“投资—回报”期望[17]。王绍光和刘欣在梳理前人研究基础上,通过实证研究提出了中国人的信任是一种差序格局下理性信任的命题,指出“甲是否信任乙取决于两个考虑:(1)甲对乙失信可能性的判断;(2)甲对乙失信所可能带来的损失有多大的承受能力,也就是甲的相对易损性(relative vulnerability)。这里的乙可以是任何人,包括亲人、朋友、熟人和陌生人[18]”。

第四种路径可归为自然道德的解释①对这种解释的深层次追究是个鸡生蛋、蛋生鸡的哲学问题,后文展开的理论对话更多地针对前三种解释。。这种解释将信任看作社会生来就有的,是人之为人的道德本能。巴伯(B.Barber)就认为信任意味着社会上所有人都在内心存有期望:自然秩序——物理的和生物的——合乎道德的社会秩序将会持续存在并且或多或少地得到实现。从信任的社会功能出发,他区分了信任的两层含义,即对有技术能力的角色行为的期望和对信用义务和责任的期望。[19]

如果将上述四种路径应用于儿童,将会遇到巨大挑战。原因之一在于四种解释路径将分析对象默认为成人社会,忽略了年龄带来的差异。集中探讨儿童/少年信任的文献更多的是在心理学领域,强调童年期经验对儿童信任形成的影响,在可控的实验环境中寻找儿童人际关系信任的心理发生机制[20]。正如李晔所概括的,教育心理学领域,将儿童信任作为其心理变化的一部分来看待;普通心理学领域,多将人际信任视为成人间的信任;发展心理学领域,则着重探讨儿童信任的形成和发展的心理机制[21]。在此将这种偏重于心理成因的解释归为心理发生机制的解释。

笔者认为,儿童信任建立机制的解释还应纳入更广阔的社会层面。这方面,胡荣和李静雅认为社团参与提高了社区成员社会信任的论断[22],给了我们很大启发。当然,这种社会层面需要在文化解释、制度解释与个体理性解释之外,向前迈进一步,关注介于宏观社会/文化与微观个体之间的具体的生活情境,探寻流动儿童对外在生活情境的主观解释,以寻求其社会信任的建构机制。

二、数据来源与研究假设的形成

我们采用了定量与定性相结合的分析方法。定量数据来源于2007年年末在南京市共19所接收流动儿童的中小学进行的问卷调查。该次调查采用目的性抽样的策略,共得到来自14所小学和5所中学的2 086份有效样本,有效回收率为94.56%。其中,每个小学抽取四、五、六年级各一班,每个中学抽取一、二、三年级各一班,班级中所有流动儿童均进行问卷填答。样本中男生占58.3%,女生占41.7%,平均年龄12.27岁,平均在城时间6.09年。定性资料来源于2006年9月到2007年底笔者以义教老师的身份,在两所小学和一所中学进行的长时段田野调查。

问卷对信任的提问方式是,“对下面所列人员,你信任程度怎么样”。这些人员被设定为家人、直系亲属、其他亲属、亲密朋友、一般朋友、同学、老师、城里的邻居、城里的老乡与城市中的其他人等十类群体。选项为“信任”、“不确定”和“不信任”三个。在具体分析之前,我们采用因子分析对流动儿童的信任对象进行了重新归类(K MO=0.787,X2=2 894.967(df=45),P<0.001,积累解释方差62.828%)。通过因子分析所抽取的4个公因子(因子特征值分别为2.991、1.294、1.071与0.927)可知,其城市社会信任可归为师长信任、同辈群体信任、亲属信任与城市群体信任四类。分别将信任、不确定与不信任的题项赋值为3、2和1,即得分越高,信任程度越高,计算出流动儿童对某类信任对象的得分情况(表1)。

表1 流动儿童信任对象得分

流动儿童的社会信任程度从高到低依次为师长信任、同辈群体信任、亲属信任与城市群体信任。在流动儿童的信任等级中,家人信任依然重要,老师摆到了与家人等量齐观的位置;对同辈群体的信任也超过了对亲属(包括直系亲属)的信任(均值检验显示t=3.412,df=1 909,p<0.01,两种信任之间存在显著差异);城市群体的信任居于最低层次。这种信任等级并不同于成人社会的亲人、朋友、熟人、陌生人的排序[18],家人与亲属分属于不同的信任类别,对先赋关系的信任被自致关系冲淡了,甚至自致性的同辈群体信任超过了其对亲属的信任。流动儿童的信任等级具有明显的先赋性与自致性相互杂糅的意涵。据此猜测,个体的社会信任是会受到其所处生活情境影响的。从乡土社会到城市社会的迁移引致的日常生活环境发生改变,这一改变在流动儿童城市社会信任建构过程中发挥着重要作用。

这里的生活情境是在托马斯(W L.Thomas)意义上使用的。个体每时每刻都在与其所处的生活情境互动,对个体行动的理解既要考虑外在的客观情境,还要考虑自我对这一情境的定义。这一主观定义处于客观情境和个体行为之间,并且对个体行动具有重要作用,“如果人们认定某种情境是真实的,那么这一情境就具有真实的效果”[23]。

三、定量数据的初步检视

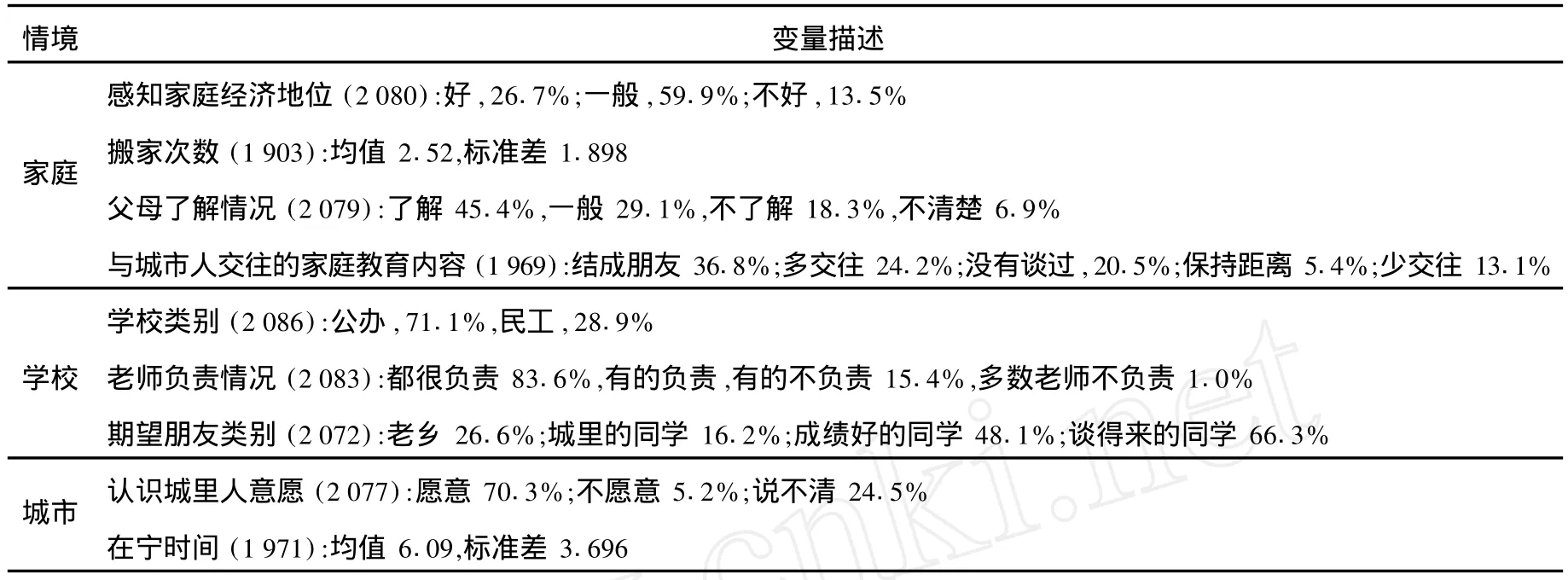

遵循这样的思路,我们将检视流动儿童生活情境中,哪些因素影响了他们的信任?在田野调查中发现,流动儿童行动的足迹往往被限定于家庭、学校以及有限的城市空间(如相约玩耍的小公园、放学时的公交车站等)。作为一种理论探索的策略,我们将流动儿童城市生活情境区分为家庭、学校与城市三类,意在发现这三类情境有哪些是影响因素,并为随后解释做好准备。每种情境所选择的变量,既包括对该情境的客观描述,如搬家次数、家庭教育内容、学校类别与在城时间,也包括流动儿童对这一情境的主观认定,如感知的家庭经济地位、期望朋友类别、认识城里人意愿等(表2)。

表2 三类生活情境变量的描述性统计

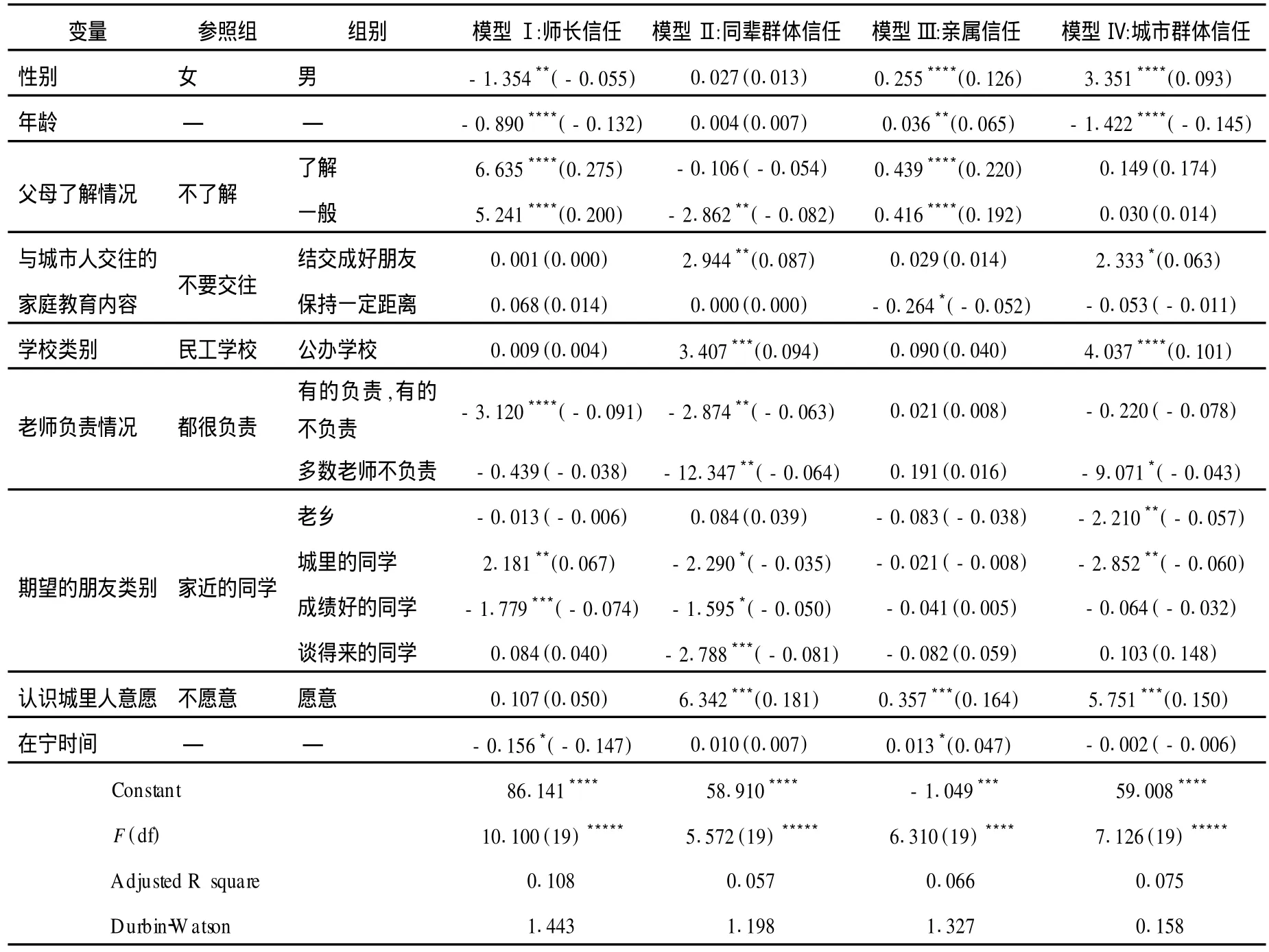

我们以流动儿童对前述四类群体的信任得分为因变量,以表2的三类生活情境变量为自变量,同时纳入流动儿童个体特征的性别与年龄变量,做回归统计,得到四个模型(表3)。

表3 信任的影响因素分析

在这四个模型中,流动儿童的日常生活情景的对其信任的影响的确是明显的。首先来看家庭情境中各变量的影响:(1)随着家长对流动儿童了解程度的增强,儿童对师长和亲属的信任程度会增高,对同辈群体的信任程度则会降低。在控制其他变量的情况下,与不被父母了解的儿童相比,受父母了解的儿童对师长信任的得分高6.635个单位,父母一般了解的儿童对师长信任的得分高5.241个单位。该变量对亲属信任的影响与此类似。而对同辈群体信任则相反,与父母一般了解的儿童相比,不被父母了解的儿童对同辈信任的得分高2.862个单位,即在不被家长了解的前提下,流动儿童更倾向于信任自己的同伴群体。(2)父母对其城市社会交往的教导内容越积极,流动儿童对同辈群体和城市群体的信任程度越高,即与父母教导“与城里人不要交往”的儿童相比,教导“多交朋友”的儿童对同辈群体与城市群体信任要高2.944和2.333个单位。

学校情境的影响主要是同辈群体信任和城市群体信任:(1)与就读于民工学校的流动儿童相比,公办学校的流动儿童更信任同伴群体与城市群体,分别要高3.407和4.037个单位。(2)就老师的负责程度来看,与感知“有的负责有的不负责”的儿童相比,感知“都很负责”的儿童对师长、同辈群体的信任要高3.120和2.874个单位;与“感知多数不负责”的儿童相比,感知“都很负责”的儿童对同辈群体、城市群体的信任要高12.347和9.071个单位。也就是说,老师负责程度较低的流动儿童对师长、同伴群体和城市群体的信任度都不高。(3)就期望的朋友类别来看,与选择“家近的同学”做朋友的儿童相比,选择“老乡”的儿童对城市群体的信任要低2.210个单位;选择“城里的同学”的儿童对师长信任要高2.181个单位,对同辈群体信任和城市群体的信任要低2.290和2.852个单位,这是个有意思的发现;选择“成绩好的同学”的儿童对师长信任和同辈群体信任要低1.779和1.595个单位;选择“谈得来的同学”的儿童对同辈群体的信任要低2.788个单位。

城市情境也影响着流动儿童对不同群体信任感的建立:(1)对城市人的认识意愿越强烈,流动儿童对同辈群体、亲属和城市群体的信任就越高。与“不愿意”的儿童相比,愿意认识城里人的流动儿童对同伴群体、城市群体的信任分别高6.342和5.751个单位,对亲属的信任也要高0.357个单位。(2)在城市生活时间长短并不影响流动儿童对同辈群体和城市群体的信任,但影响对师长和亲属的信任,表现为城市时间越长,他们就越不信任自己的师长,而更信任自己的亲属。

四、信任现状的建构过程

那么这些因素是通过怎样的路径影响了流动儿童城市社会信任呢?文化、制度与理性解释路径是不是依然有效?

首先,选用文化的解释路径在此并不完全适用。从乡土社会迁移到城市社会,流动儿童面临着一种相同的城市文化,却产生了不同的信任结果。城市由于人口密集,表现出更强的异质性,人们相互之间以陌生面孔出现,彼此不再熟悉,而是相互提防,为了一点利益斤斤计较[24]。城市社会的崭新逻辑,打破了他们既往的生活经验(样本中流动儿童平均约有6年的乡土生活经验),乡土社会中明显的差序格局不复存在,他们的信任需要重新建立。

进而,他们是否可以通过制度来增强对其他群体的信任呢?答案是否定的。在我国现有的针对流动儿童及其父母的制度框架及其运作逻辑下,他们体会更多的是制度的排斥。其父辈因户口制度的限制,被排斥于城市就业体系的最底层。尽管国家制定了“两为主”的义务教育政策,但事实上他们仍然很难在城市获得公平的受教育权利。在笔者调查的南京市即存在着“六证齐全”的进校门槛。即使他们侥幸进入了公办学校,进入的也是以接受流动儿童为主的公办学校,而不是“名校”。在这种背景下,流动儿童并不能广泛建立起帕特南(R.Putnam)意义上的对他者“借来的信任”[25],取而代之的是“我对他不信任,也对你不信任”。

面对种种制度困境,流动儿童及其父母更倾向于动员社会资源,以达到行动目的。然而事情并不像他们所想象得那么简单。这些资源在城市空间中,被充斥于每个空隙的各方力量严重挤压而变形。高度分化的城市社会给他们的信任,增添了更多的不确定性,同样的事情发生在不同的时间遇到不同的人会得到完全不同的结果。

因此有必要转向他们的生活情境。从农村流动到城市,流动儿童所处的情境已经完全改变了。传统意义上的熟人之网不复存在,他们的信任不再像传统社会所展现出来的那样规则,呈现出先赋与自致交互排列的格局。流动隔断了他们与乡土社会的往来,亲属之间的走动也不再像从前那样频繁,乡土社会中个体生命历程中的既定仪式也不再是必不可少的。除去自己的父母,他们交往最为频繁的对象便是自己的老师与同学。所以,师长信任的程度最高,同辈群体与亲属信任的程度几乎相等,有时对同辈群体的信任会更多一点。

陌生的城市社会进一步增强了流动儿童与其家长间的强连带。流动儿童对家长的信任如此之高,也就不足为奇了。也因如此,家长意在指导其社会交往的教导内容才能更显著地作用于其对城市群体的信任。在田野过程中,我们也发现少数儿童并不信任他们的家长,这些家长多是因为生活所迫,自身难保,自然缺少了对流动儿童的照料[26]。

尽管流动儿童身处城市,但是家庭因素仍在其与同辈群体的交往中起着重要作用:他们更信任离家较近的朋友。原因在于,首先,这些儿童的同质性极高,其父辈很有可能都是进城务工经商的农民。其次,他们的父辈忙于生计,没有时间充分照料他们的学习与生活,这样离家较近的同辈群体往往容易成为往返于家校之间的同伴。再次,在家长不能全部认识他们朋友的前提下,离家较近也往往成为他们说服家长而外出游玩的借口。流动儿童与离家较近的朋友互动更多,保有的小秘密也更多,所以他们之间的信任度也更高。事实上,流动儿童在与城市儿童交往过程中并没有获得多少真正的快乐[27],玩伴的城市人身份更可能激发他们的自卑感[7]。

流动儿童对学校情境的解释,建立在师生交往及同学之间交往的基础之上。首先,老师负责程度会在很大程度上影响儿童社会信任的建立。一定意义上,老师即代表了流动儿童心目中的理想化的城市人形象。除老师之外,他们很少与城市人有如此频繁的接触。倘若老师不负责任,遑论其他城市人?在我们的田野调查中发现不负责任的老师在民工学校仍是较为普遍的现象。面对市场生存的压力,民工学校很难聘请到高质量的老师,而且老师的流动性也很高,老师对儿童的责任很难受到制度的监管[30]。公办学校在这方面则要好得多。其次,公办学校里儿童之间社会交往的组织性更强,更容易建立起对同伴的信任。公办学校的生源包括城市儿童,所以流动儿童得到更多接触城市人的机会,因而也更容易建立起对城市群体的信任。从这一点出发,公办学校更有利于流动儿童对城市群体信任感的建立。现实的情况是,能进入公办学校就读的流动儿童都是那些家庭经济条件较好的儿童,能够为其提供较好的衣着与学习条件,这从外在形象上弱化了这些儿童与城市儿童的区别。最后,如若真与城里儿童有了长时间的深度互动,将其视为自己的朋友,流动儿童便会发现他们并没有想象中的那样完美,这样的比较将促使他们更为肯定自己的长处,如吃苦耐劳、自理能力强等。相应地,他们会降低对同辈群体乃至城市群体的信任,转而回归对师长的信任。

如果说公办学校建构了流动儿童高信任度的空间,那么城市社区则是低信任空间的代表。首先,流动儿童对城市群体的低信任程度并不会随其在城时间的延长而增加,他们更愿意相信自己的判断,根据具体情境采取有针对性的态度。甚至,在城时间越长,流动儿童对城市陌生的环境就越适应,他们所习得的有关城市群体的隐秘知识也就越多,这使他们更容易识破师长布下的“骗局”,对师长的信任也就开始降低了。最后,作为外来者,他们的进入无疑加剧了对城市社区有限资源的争夺。在资源争夺过程中的所形成的深深的挫败感,加重了他们对城市群体的不信任。这也从另一个层面证明流动人口与城市社会的融合模式可能是“两张皮”式的隔离性融合[29]。

五、结论与讨论

至此我们可以说,流动儿童城市社会信任是情境互动的结果①学界对流动儿童/新生代农民工社会认同的研究也发现了同样的一种建构机制。与二代农民工的社会认同的状态相类似[30],年龄更小一些的流动儿童的社会认同也受到变化着的社会情境的影响,存在着模糊性与建构性的特征[31-32]。据此可以猜测,流动儿童对城市群体的信任(而非对城市社会的信任)一定程度上受到身份认同危机的影响,但这需要进一步的数据验证。。文化、制度以及个体理性的解释路径都难以给出令人满意的答案,而情境解释的转向引导我们克服了这一难题。流动儿童在具体生活情境中不断实践,对特定情境所形成的主观定义在其信任建构过程中起了至关重要的作用。城市生活所积累的知识库存(舒茨语),决定了其信任模式先赋与自致相互杂糅而又依次排列的格局(图1)。

图1 流动儿童城市社会信任的建构机制图解

在人员流动性极强的现代社会,信任的生活情境解释向我们提供了一个崭新的理论视角,这无疑丰富了信任的解释路径。因为所经验到的情境在不断变化,所以个体对社会的信任也呈现出高度的碎片化形态。这意味着,在社会剧烈变革的今天,再去寻求一种统一的解释模式无疑是掩耳盗铃。但是,这样一种解释模式是建立在既有解释模式基础之上的,对流动儿童社会信任的解释随时都可以发现文化的、制度的与个体理性解释的影子。

研究者所能经受的是,研究对象生活情境改变所致的文化撞击和制度适应无处不在而又没有踪影。所以,抓住研究对象当下的经验,解释他们对具体情境的主观定义成为这种解释策略的核心也是难点所在。这种解释与埃利亚斯(N.Elias)“社会形构”(Figuration)分析的进路有着相似的一面,不是采用既定社会结构的静态概念(类似于“精神—身体”二元对立的概念)对社会现象进行分析,而是强调二者之间的动态事实[33]。

另外这样一种研究方法也有其自身的局限。例如,埃利亚斯就强调对事件进行长时段的观察,以真正发现现象变化背后的规律。这对一项意在挖掘共时性现象背后社会机制的研究来说,还很难做到。生活情境解释的另一个局限来自于其适用条件的单一性。该方法的适用条件之一是研究对象正在经验着社会流动引致的剧烈社会变革。根据笔者所掌握的资料,很难对生活环境相对固定群体对该解释模式的适用性作出判断,这还有待于后续研究的检验。

[1] ChavezL R.The Power of I magined Community:the Settlement ofUndocumentedMexicans andMigrants CentralA-merican in the United States.Am erican Anthropologist,1994,96(1):52-73

[2] ChavezL R.Outside of the I magined Community:Undocumented Settlers and Experiences of Incorporation.Am erican Ethnologist,1991,18(2):257-278

[3] Portes,Alejandro,ZhouMin.The New Second Generation:Segmented Assimilation and ItsVariants.TheAnnals of the American Academ y of Political and Social Science,1993,530(1):74-96

[4] ZhouMin.Segmented Assi milation:Issues,Controversies,and Recent Research on the New Second Generation.InternationalM igration Review,1997,31(4):975-1008

[5] 王毅杰,梁子浪.试析流动儿童与城市社会的融合困境.市场与人口分析,2004(6):58-63

[6] 杨菊华.从隔离、选择融入到融合:流动人口社会融入问题的理论思考.人口研究,2009(1):17-29

[7] 史秋霞,王毅杰.户籍制度背景下流动儿童的社会认同图景.青年研究,2009(6)

[8] 周佳.教育政策执行研究:以进城就业农民工子女义务教育政策执行为例.北京:教育科学出版社,2007

[9] 马克斯·韦伯.儒教与道教.洪天福,译.南京:江苏人民出版社,1993

[10] 弗朗西斯·福山.信任:社会道德与繁荣的创造.李宛蓉译,呼和浩特:远方出版社,1998

[11] 费孝通.乡土中国生育制度.北京:北京大学出版社,1998:24-30

[12] 李伟民,梁玉成.特殊信任与普遍信任:中国人信任的结构与特征.社会学研究,2002(3):11-22

[13] 杨宜音.“自己人”:信任建构过程的个案研究.社会学研究,1999(2):38-52

[14] 王飞雪,山岸俊男.信任的中日美比较研究.社会学研究,1999(2):67-82

[15] 德尼克拉斯·卢曼.信任.瞿铁鹏,李强,译.上海:上海世纪出版集团,2001

[16] 彭泗清.信任的建立机制:关系运作与法制手段.社会学研究,1999(2):53-66

[17] James C.Social Capital in the Creation of Human Capital.American Journal of Sociology,1988,94:S95-S120

[18] 王绍光,刘欣.信任的基础:一种理性的解释.社会学研究,2002(3):23-39

[19] 伯纳德·巴伯.信任:信任的逻辑和局限.牟斌,李红,范瑞平译.福州:福建人民出版社,1989:16

[20] 张建新,BondM H.指向具体人物对象的人际信任:跨文化比较及其认知模型.心理学报,1993(2):164-172

[21] 李晔.师生信任及其对学生的影响.华中师范大学发展与教育心理学博士学位论文,2007:24

[22] 胡荣,李静雅.城市居民信任的构成及其影响因素.社会,2006(6):45-61

[23] 贾春增.外国社会学史:修订本.北京:中国人民大学出版社,2000:321

[24] Georg S.TheMetropolis andMentalLife∥adapted byD.Weinstein from KurtWolff.The Sociology of Georg Simm el.New York:Free Press,1950

[25] 罗伯特·帕特南.使民主运转起来.王列,赖海榕译.南昌:江西人民出版社,2001:197

[26] 修路遥.流动儿童中的“差生”何以形成.河海大学社会学专业硕士论文,2009

[27] 史晓浩,王毅杰.流动儿童城市社会适应结构与策略选择.广西民族大学学报,2009(1):52-58

[28] 史晓浩,王毅杰.流动儿童城市教育政策的执行困境.教育理论与实践,2009(9):9-10

[29] 王毅杰.流动农民留城定居意愿影响因素分析.江苏社会科学,2005(5):26-32

[30] 王春光.新生代农村流动人口的社会认同与城乡融合的关系.社会学研究,2001(3):63-76

[31] 熊易寒.城市化的孩子:农民工子女的城乡认知与身份意识.中国农村观察,2009(2):2-11

[32] 王毅杰,史秋霞.流动儿童社会认同的策略性选择.社会科学研究,2010(1):90-96

[33] 诺贝特·埃利亚斯.文明的进程:文明的社会起源的心理起源研究(第一卷:西方国家世俗上层行为的变化).王佩莉译.北京:三联书店,1998:1-48

Abstract Explanations from cultural,institutional and rational perspective can’t well show migrant farmers’children’s trust in urban society,so the author tried to use the perspective of situation definition.Based on the collective qualitive and quantitive data,the paper illustrated the trust constructing process,and found that the trust reflected the subjective definitions to different living situations in urban society.Moreover,the stock of knowledge accumulated in the daily life determined the trust structure which was constituted by ascribed and achieved parts.

Key words Migrant far mers’children;Trust constructive logic;Living situation;Subjective definition

(责任编辑:连丽霞)

Research on the trust Constructive Logic of the M igrant Farmers’Children in Urban Society

Shi Xiaohao Wang Yijie

2009-11-13

本研究受国家社会科学基金“流动儿童与城市社会的融合”(06CSH008)、江苏省教育科学“十一五”规划2009年度课题“流动儿童基础教育公平研究”、江苏省研究生培养创新工程项目“游走于城市的角落”(CX09B-056R)的资助。

史晓浩,河海大学社会学系在读博士;

王毅杰,河海大学社会学系副教授,博士生导师,邮编:210098。