科研进展*

2010-10-12

硼酸盐功能晶体新结构研究取得进展

中科院物理所/北京凝聚态物理国家实验室(筹)陈小龙研究员及其领导的功能晶体研究与应用中心在硼酸盐领域进行了长期系统的研究工作,发现了一系列新型硼酸盐功能晶体材料:如 YBa3B9O18、(K1-xNax)2Al2B2O7(0 ≤x<0.6)、MM'4(BO3)3(M=Na,M'=Ca,M=K,M'=Ca,Sr)和LiSr4B3O9等。在最新研究中,金士锋、陈小龙等首次在常压下制备出了具有稳定Edge-sharing构型的硼酸盐晶体KZnB3O6,从而扩展了人们对硼酸盐结构化学一条主要规律的认识:由共边连接的BO4基团构成的晶体在能量上可以是更为有利的。进一步的理论计算证实了在该化合物中,共边连接构型比共顶点构型在能量上更为有利,从而解释了其独特结构的成因。此外,该晶体中的碱金属离子在很大程度上可以被Li离子置换,而不会破坏其晶体结构,显示出其共边连接的结构骨架具有较强的稳定性。该研究结果发表在Angew.Chem.Int.Ed.上。

拓扑绝缘体的实验研究取得系列进展

中科院物理所/北京凝聚态物理国家实验室(筹)表面物理国家重点实验室马旭村研究员领导的研究组与清华大学物理系薛其坤教授领导的研究组合作,在三维拓扑绝缘体薄膜的外延生长、电子结构及有限尺寸效应方面进行研究,取得一系列进展。

马旭村研究组与薛其坤研究组在多种衬底上成功制备出了原子级平整、低缺陷密度的高质量三维拓扑绝缘体(Bi2Te3、Bi2Se3、Sb2Te3)薄膜。通过对薄膜层厚、衬底和生长条件的选择,可以实现对薄膜电子结构和化学势的人工控制。这为拓扑绝缘体的研究和应用打下了很好的材料基础。相关结果发表于Advanced Materials。

基于这种高质量的拓扑绝缘体薄膜,他们与其他单位合作,发现了拓扑绝缘体的自旋极化表面态所特有的背散射缺失现象。通过研究Bi2Se3薄膜在低温强磁场下的扫描隧道谱,观测到了Bi2Se3表面态的朗道量子化,并发现朗道能级的能量与成正比。这再次证明了拓扑绝缘体表面态的存在及其具有的二维无质量Dirac费米子的特征。相关结果发表于 Physical Review Letters。

最近,该合作团队在SiC(0001)衬底上制备出了宏观面积范围具有单一厚度的Bi2Se3薄膜,并实现了薄膜厚度的逐层控制。他们发现,在Bi2Se3薄膜厚度小于6QL时,由于薄膜表面一侧的Dirac表面态会与界面一侧的Dirac表面态的波函数之间发生交叠,使得原来的无能隙表面态上会打开一个能隙。另外表面态会发生Rashba型的自旋劈裂,而这种自旋劈裂的大小可以通过调控能带弯曲的程度所控制。这项工作表明,在三维拓扑绝缘体薄膜的界面一侧确实存在一个与表面态类似的Dirac表面态,并且利用外加电压人们可以操纵这种材料的电子自旋,这对发展新的自旋电子器件具有指导意义。三维拓扑绝缘体的量子薄膜的成功制备也为理论预言的量子反常霍尔效应、巨大的热电效应、激子凝聚等效应的研究提供了基础。以上结果已发表在Nature Physics上,并被Nature China进行了报道。

铁基超导体电荷动力学研究取得新进展

中科院物理所/北京凝聚态物理国家实验室(筹)王楠林研究员领导的小组在铁基超导体的母体和超导样品的电荷动力学方面进行深入研究,取得新的进展。

该研究组的谌志国等博士生生长了c方向足够厚的BaFe2As2和SrFe2As2单晶样品并进行了c方向偏振的光反射谱测量。与ab面内的测量相比较,发现只有能量尺度较小的能隙可以清晰地观察到,而能量尺度较大的能隙特征则几乎消失。他们与戴希、方忠等理论研究人员合作对两个能隙的起源进行了深入分析,指认较大的能隙是由于二维柱状空穴型与电子型费米面间存在(π,π)波矢的叠套引起的,是驱动自旋密度波发生的原因。该实验进一步揭示,在122结构体系中电子巡游性在磁有序起源起支配作用,这为认识铁基超导体系超导电性起源提供了依据。相关结果发表于Phys.Rev.Lett.。

该研究组的谌志国、董涛等迅速生长了LaFeAsO和其它稀土替代的1111体系毫米尺寸单晶样品,并研究了其光学性质。他们揭示体系存在较强的关联效应,发现磁有序状态下的部分能隙打开特征在结构相变发生后已经出现,表明结构相变之后的电子状态与磁有序态已基本相同。他们还发现面内的声子频率朝高频方向系统移动,表明其键合强度显著增强。另外发现声子具有非对称Fano效应,揭示体系存在电声子相互作用。他们还纠正了先前文献中对面内红外声子的错误指认。相关结果连续发表于Phys.Rev.B。

另外,王楠林小组与美国Los Alamos国家实验室和MIT两个研究组合作,利用超快光谱研究了(Ba,K)Fe2As2超导体的准粒子弛豫过程。分析表明,其反常的弛豫过程可能是未相干的配对电子所形成。他们对最佳掺杂的(Ba,K)Fe2As2样品进行研究,发现光激发的准粒子存在两种不同的弛豫超快动力学过程。准粒子的热弛豫率表现出随温度的平方关系而不是s波超导体的指数衰减,从而揭示出超导态能隙函数应该具有节点,能隙不完全是各向同性地打开。相关结果连续发表于Phys.Rev.Lett.

实验室中成功模拟太阳耀斑中环顶X射线源和重联喷流

中科院物理所和国家天文台实验室研究团队继去年在强激光实验室模拟黑洞辐射产生的光电离光谱取得重要成果之后,今年又在实验室中成功模拟了太阳耀斑著名观测现象——环顶X射线源和重联喷流。张杰院士和赵刚研究员领导的研究团队利用中科院上海光机所高功率激光物理联合实验室的“神光II号”装置,巧妙地构造了激光等离子体磁重联拓扑结构。研究中观测到了与太阳耀斑中环顶X射线源极为相似的实验结果。通过磁流体标度变换理论分析,发现两个系统的各项物理参数惊人的相似。通过仔细分析实验室重联区尺度特征,发现激光等离子体磁重联区存在两个耗散区,其中离子耗散区的尺度与理论模拟一致,而电子耗散区尺度的实验结果要大于传统的理论值,这为理论探索磁重联电子耗散区尺度提出了挑战。

这项工作结果在线发表在国际权威杂志Nature Physics上。

双金属协同催化合成手性氰醇衍生物研究取得进展

中科院上海有机所金属有机化学国家重点实验室的研究人员,基于双金属协同催化的设计理念,巧妙地将两个Salen-Ti单元以适当的桥链集成于同一分子内,开发出了以顺式降冰片烯二羧酸桥联的高活性手性双Salen-Ti络合物催化剂,将催化效率提高了1—2个数量级,以TMSCN为氰化试剂时,催化剂用量可降至百万分之五;以廉价的氰化钠作为氰化试剂时,反应也可取得理想的结果。优化出的催化体系不仅具有很高的催化活性和优秀的对映选择性,而且具有广泛的底物适用性,一些反应产物是手性药物氯吡格雷、丙萘洛尔以及手性菊酯类农药合成的关键中间体,显示了很好的工业应用前景。

上述研究结果已经申请中国发明专利,申请号201010154458.4,论文以VIP(Very Important Paper)发表在Angew.Chem.Int.Ed.上。论文发表后,立即被英国纽卡斯尔大学M.North教授在该杂志Highlight栏目专题评述并给予积极评价,认为该工作为确定不对称催化合成氰醇类化合物的详细机理和研究双Salen金属络合物系统催化其它不对称反应提供了一个有效的工具。

金属铱催化的烯丙基取代反应研究取得新进展

中科院上海有机所金属有机国家重点实验室的研究人员最近通过巧妙的设计,在[Ir(COD)Cl]2和Feringa配体的催化下,邻胺基苯乙烯类化合物和烯丙基双碳酸甲酯反应,可以实现串联的烯丙基烯基化与分子内不对称烯丙基胺化反应,高收率、高对映选择性地合成苯并氮杂七元环类化合物。所得到的具有光学活性的苯并氮杂七元环类化合物可以方便地转化为结构复杂的多环化合物,为合成苯并氮杂七元环这一在许多天然产物和药物分子中都广泛存在的一类骨架提供了有效的方法。该工作已发表在Angew.Chem.Int.Ed.上。结果发表以后被Synfacts积极评述。

惰性化学键催化活化研究取得新进展

中科院大连化物所余正坤研究组、孙承林研究组和陈吉平研究组合作通过在烯烃分子的一端引入给电子的二硫烷基、在另一端引入吸电子的羰基来活化内烯烃碳-氢键的策略,高效实现了钯催化的内烯烃碳-氢键与端烯烃碳-氢键的直接偶联反应,合成了多官能团化的丁二烯衍生物。多官能团化丁二烯衍生物与有机二胺进一步缩合,方便地得到了具有潜在抗癌生物活性的二环吡啶酮类化合物,对二环吡啶酮类抗癌药物开发具有重要意义。最新成果以通讯形式发表在Angew.Chem.Int.Ed.上。

小分子探针生物分析领域获新进展

中科院长春应化所电分析化学国家重点实验室于聪课题组通过系统考察平面芳环有机小分子探针的荧光特性及其与生物大分子间的相互作用,合成了具有独特的可p-p紧密堆积的荧光生色团的阳离子二萘嵌苯衍生物,并利用核酸适配体可以诱导探针分子集聚导致荧光猝灭的现象,及适配体与蛋白质间的特异性相互作用对探针自组装集聚的精细调控,构建了一种检测蛋白质的新方法。相关研究成果发表在Angew.Chem.Int.Ed.上。

化学所成功实现水相中氟离子的快速检测

化学所光化学院重点实验室的课题组多年来致力于对离子识别方法学的研究,曾提出了离子置换方法,利用荧光的开关过程实现了双离子的检测。最近,研究人员在以往工作的基础上,将具有聚集荧光增强作用的质子转移化合物BTHPB进行硅烷基化,并将产物制备成纳米颗粒分散在含有CTAB的水溶液中作为检测试剂,利用硅与氟的特殊的相互作用,成功实现了纯水溶剂体系中氟离子的快速检测。在此基础上,研究人员制成了氟离子检测试纸,不仅对水中氟离子的检测专一性高,而且方便快捷。该工作发表在Angew.Chem.Int.Ed.上。有关工作目前已申请国家发明专利。

手性催化剂自负载研究取得新进展

中科院上海有机所金属有机化学国家重点实验室研究人员在其之前工作基础上,采用同时含三联吡啶(tpy)和手性单磷配体MonoPhos结构单元的桥联配体,巧妙地通过与亚铁盐和铑盐选择性自组装,得到一系列含双金属Fe(II)、Rh(I)的手性配位聚合物催化剂。这类催化剂可以高效地催化α-脱氢氨基酸衍生物、苯基烯胺和衣康酸二甲酯的非均相不对称氢化反应(TOF>4500h-1),以定量的底物转化和优秀的对映选择性(90%—97%ee)获得相应的氢化产物。催化剂可以方便地回收和循环使用10次以上,而效率和选择性没有明显下降。上述结果展示了一种新的高效、简便的手性催化剂负载化新模式。研究结果发表在Angew.Chem.Int.Ed.上。

纳米碳催化合成苯乙烯合作研究取得重要进展

中科院金属所沈阳材料科学国家(联合)实验室催化材料研究部苏党生研究员、张建研究员、王锐博士与德国Fritz Haber研究所、中科院长春应化所、克罗地亚研究人员合作,借助在纳米金刚石表面上高度弯曲的氧掺杂石墨烯活性结构,在无氧、无水蒸气保护的低温条件下实现了乙苯直接脱氢制取苯乙烯,其催化活性大约为工业氧化铁催化剂的3倍,反应过程中没有积碳产生且金刚石催化剂表面保持清洁,在乙苯脱氢工业领域具有良好的应用前景。研究人员发现,纳米金刚石的碳原子并非完全的sp3杂化,表面碳原子在较大的表面曲率作用下发生部分石墨化,形成了独特的“金刚石-石墨烯”的核壳纳米结构。使用原位红外光谱和原位近常压X射线光电子能谱深入研究非金属催化机理和诱导期内的活性降低的原因,直接验证了不饱和酮羰基氧物种在直接脱氢反应中的决定性作用。

本研究首次使用了非金属材料催化直接脱氢反应,并利用先进的原位表征手段在非金属催化反应机理、活性位结构和反应中间体等关键科学问题上取得重要突破,为非金属催化方向的深入发展和乙苯脱氢传统产业的技术升级提供了重要参考。这一工作以快讯形式在Angew.Chem.Int.Ed.在线发表。

人胚胎早期器官形成过程的转录组研究取得进展

中科院上海生命科学院/上海交大医学院健康科学所干细胞生物重点实验室杨颖博士和方海博士等在金颖和张济导师的指导下,与新华医院妇产科合作,利用临床药物流产胚胎,应用基因芯片对早期器官胚胎发育6个连续阶段进行基因表达变化谱刻画。他们发现整个胚胎形态变化受基因表达谱变化所驱使,主要包括两组基因:呈现逐渐下调变化趋势的基因负责早期器官起始,而逐渐上调变化的基因主要参与器官原基形成。同小鼠发育表达谱以及人胚胎干细胞各种组学数据进行比较分析,进一步发现干性相关基因呈逐渐降低的趋势,而分化相关基因呈现两种表达模式。在此基础上,整合蛋白质相互作用信息,挖掘出人胚胎早期器官过程中相互作用网络(hORGNet),由两个细化的与干性相关的模块(hStemModule)和与分化相关的模块(hDiffModule)模块组成,hStemModule可能与胚胎早期致死相关,而hDiffModule则可能多的是与出生后致死相关。

这一研究建立了国际上唯一的人早期器官形成期基因表达的谱式,为探索人类发育早期的分子调控和人多能干细胞体外的定向诱导分化提供的宝贵的信息。相关研究结果发表于Developmental Cell。

研究发现生物钟调节体内糖合成的分子机制

中科院营养与代谢重点实验室刘浥研究组参与了对生物钟转录抑制因子CRY1调控CREB/CRTC2介导的肝糖异生基因表达的研究。CREB/CRTC2是参与调控肝糖异生基因表达的主要转录因子之一。研究者们首先利用动物实验充分证明生物节律能够调节CREB/CRTC2的活性以及其介导的肝糖异生基因表达,而后进一步通过分子、细胞实验揭示了在肝细胞中,生物钟转录抑制因子CRY1能够阻止细胞内cAMP的产生来抑制CREB/CRTC2活性从而最终地降低葡萄糖合成。最后,研究者们发现在肝脏中过表达CRY1能够明显改善2型糖尿病肥胖小鼠的胰岛素敏感性。通过对体内生物钟调控糖代谢机制的初步阐明,上述研究为防治2型糖尿病提供了一个全新的靶点。

上述研究主要由美国加州大学圣地亚哥分校Eric Zhang和刘浥共同完成。刘浥组的博士生孙秀杰参与该研究。相关结果在线发表于Nature Medicine。

自然视听觉流跨通道跟踪研究取得成果

中科院生物物理所脑与认知国家重点实验室罗欢副研究员、刘祖祥副研究员和纽约大学David Poeppel教授合作,利用高时间分辨率的脑磁图成像技术(MEG)探索人类受试在观看包含对话场景的自然电影片段的大脑实时反应,结果发现,视听觉的自然流跟踪和跨模态的融合是基于一种“大脑振荡的低频相位调制机制”(Low-frequency phase modulation in brain oscillation)的。听觉信号除了实时调制听觉皮层的振荡相位来达到对听觉流的实时分割处理外,也会调制视觉皮层的内生振荡相位使得和听觉流时间组织吻合的视觉流信号落在合适的优化相位(optimal phase)上得到增强处理进而达到跨模态的实时连续融合。

这项工作首次在人类受试上找到和发现可能解决听觉领域中极为重要的问题‘鸡尾酒会效应’(cocktail party problem)的神经机制。相关研究结果在线发表于PLoS Biology。

研究发现非吸烟肺腺癌人群中关键致癌基因的突变谱

中科院上海生命科学院生化与细胞所季红斌研究员与复旦大学附属肿瘤医院胸外科陈海泉教授合作,在建立高质量的肺癌样本库的基础上,分析了非吸烟肺腺患者来源的肿瘤样本中关键致癌基因的突变。研究结果表明,在52例非吸烟肺腺患者来源的肿瘤样本中,90%存在着已知的致癌基因突变或融合,包括41例有EGFR激酶域突变;2例有HER2激酶域突变;3例有EML4-ALK基因融合;1例有KRAS的突变。

这是国际上首次报道非吸烟肺腺癌患者来源的肿瘤样本中所有关键致癌基因的突变谱,将为临床上这一肺癌患者人群的个体化治疗提供理论基础和实践指导。由于目前临床上已经有一些小分子药物可以有效地抑制突变的EGFR、HER2和ALK的活性,因此这项研究表明,绝大多数非吸烟的肺腺癌患者是有可能从这些药物的治疗中获益的。这一研究成果发表在Journal of Clinical Oncology上。

甲型H1N1流感病毒重要蛋白研究获突破

中科院微生物所高福研究组经过近一年的攻关,对2009甲型H1N1流感病毒表面的两个重要蛋白——血凝素(HA)和神经氨酸苷酶(NA)的研究取得重要突破。

基于结构生物学信息,研究者发现,2009甲型H1N1流感病毒与季节性流感病毒的HA和NA有很大的差别,这解释了2009年甲型H1N1流感病毒引发大流行的部分原因。该发现对于甲型H1N1流感相关药物的设计和开发具有重要的指导意义。

该研究组对2009HA结构的分析发现,它与1918年大流行HA的整体结构以及抗原位点高度相似,但与季节性流感差别很大。研究者推测,2009HA可被1918流感患者或病毒携带者的血清中和,该观点解释了年轻人对2009甲型H1N1流感易感,而老年人则具备更强的抵抗力这一现象。

研究组还发现,2009HA有增强的碱性区,可提高病毒侵染力。但2009HA碱性区附近第N279位与季节性流感及1918HA相比,多了一个糖基化位点,这个糖基化位点可以阻碍碱性区作用,并可能干扰抗体识别,可导致病毒毒力减弱,对宿主细胞的致死性减弱,病毒毒力达到动态平衡,从而有利于自己在宿主体内的大量扩增与侵染。

研究者建议,在设计合成新型抗2009甲型H1N1流感病毒NA药物的时候,须将目光集中在更小的酶活区域。在设计其他NA亚型流感病毒药物的时候,也应充分考虑第1组和第2组NA的区别,来设计特异性的药物。有关HA的研究成果发表于Protein&Cell;NA的研究成果在线发表于Nature Structural&Molecular Biology。

研究发现酸敏感离子通道非质子门控机理

中科院上海生命科学院神经科学所博士后于烨、研究生李伟广和上海药物所研究生陈志在徐天乐和蒋华良研究员的分别指导下,采用电生理学和化学等多学科交叉的方法,发现酸敏感离子通道(ASIC)不仅可以被质子激活,还可以被非质子配体激活。在中性pH条件下,非天然小分子配体GMQ作用于ASIC特异性的结构域,激活离子通道的开放,介导生物学效应。

该研究发现GMQ可导致3型酸敏感离子通道(ASIC3)持续激活。他们系统研究了GMQ配体的结构-活性关系以及通道的非质子配体结合域,并进一步探讨了非质子配体激活ASIC3通道的生理和病理意义,发现ASIC3基因缺失小鼠失去对GMQ诱导的疼痛行为的反应性。该研究还揭示了一种ASIC3通道的天然非质子配体,通过新鉴定的非质子配体结合域激活和调节ASIC3通道的开放。该项研究为深入理解ASIC通道结构和功能,探讨通道的门控机制以及合理设计通道抑制剂或调节剂,提供了新思路。

相关成果在Neuron在线发表。Neuron在同期杂志上专门配发了评论,并在其网站上作为亮点披露(Spotlight On)。

研究发现抑制TRPC6蛋白降解保护大鼠缺血性脑损伤

中科院上海生命科学院神经科学所神经信号转导研究组的杜婉璐、黄隽波和姚海兰等研究生在王以政研究员的指导下,通过大鼠脑中动脉栓塞的缺血模型,发现半影区神经元TRPC6蛋白被特异性地降解。这一降解是通过NMDA受体的钙离子依赖的中性蛋白水解酶(Calpain)介导的。他们发现了Calpain切割TRPC6蛋白的位点,并依据其氨基酸序列合成了一段短肽。这种短肽可以阻止缺血过程中TRPC6蛋白的降解,保护了神经细胞。

该项研究提出阻止Calpain降解TRPC6可能成为治疗缺血性脑损伤的新策略,为治疗脑中风提供了新的思路。此项工作是该研究组研究TRPC6与神经元存活又一新的发现。相关成果在The Journal of Clinical Investigation在线发表。

蛋白质和RNA复合物相互作用研究取得新进展

中科院大连化物所海洋生物产品工程组薛松研究员在其之前研究的基础上,再次与合作者利用结构生物学手段,揭示了另一类非编码RNA及其相关蛋白质和RNA的复合物的三维晶体结构及其相互作用。

RNA分子不仅仅作为编码蛋白质的模板,许多不编码蛋白质的RNA在生命活动也有重要的功能。C/D RNA就是一类广泛存在于古细菌和真核生物中的非编码RNA,主要功能是指导RNA底物,如rRNA、snRNA和tRNA发生特定位点上核糖的甲基化。C/D RNA含有一段向导序列,这段序列通过和修饰位点两边的碱基序列互补配对而实现对底物的特异性选择。在古细菌中,C/D RNA与RNA结合蛋白L7Ae、骨架蛋白Nop5和甲基化酶fibrillarin 3个蛋白质亚基组成RNA-蛋白质复合体,该复合物能对底物进行特异位点的甲基化修饰。这种甲基修饰化反应是细胞生命过程中必不可少的。

这一结果被认为在认识该复合物的组合方式和其修饰RNA甲基化机理方面迈出了一大步:可以看到在原子水平上向导RNA、底物RNA以及相关的3个蛋白质的相互作用。该研究工作发表在Molecular Cell上。

生物物理所研究发现决定偏好行为的神经基础

中科院生物物理所刘力课题组龚哲峰副研究员等人经过将近4年的潜心研究和不懈努力,发现果蝇幼虫中央脑的两对神经元足以调节果蝇幼虫对于不同光强条件的偏好行为。通过检验神经元之间的突触位置关系并结合功能钙成像技术,他们发现,这两对神经元属于果蝇幼虫视觉信息处理通路的第三级神经元。

此研究表明,果蝇脑中两对神经元控制着避光/趋光这两种行为偏好之间的转换。在果蝇幼虫里抑制这两对神经元的活性,那么即使是年幼避光的幼虫也会变得趋光,而激活这两对神经元的活性,则即便是年长的幼虫也会变得避光。这两对神经元,也就是所谓的NP394神经元,直接和控制果蝇节律行为的腹侧神经元形成突触并从那里接受输入,而后者则从幼虫的视觉器官(Bolwig’s organ)那里接受输入。功能钙成像的结果表明,敲除腹侧神经元以后,NP394神经元对于视觉刺激的反应更加强烈,这一方面表明NP394神经元确实是和腹侧神经元之间存在着功能上的联系,另外也表明腹侧神经元对NP394神经元起着抑制的作用,而且腹侧神经元并非是视觉信息进入NP394神经元的唯一通道。这项工作为揭示果蝇幼虫光偏好行为乃至于其他偏好行为的神经元机制奠定了重要基础。

Science在线发表了上述研究结果。纽约大学的NinaVogt博士和Desplan教授对这项工作的评价是,这项发现“不仅增进了我们对于动物大脑是如何解释视觉线索的理解,同时也向着全面解析环境因素和内在因素影响本能行为的神经基础迈进了一步”。

果蝇兴奋性嗅觉中间神经元的功能研究取得成果

中科院上海生命科学院神经科学所博士生黄菊等在王佐仁研究员的指导下,通过配对膜片钳记录的方法,发现eLNs与投射神经元(PNs)之间存在广泛但强度上有差异的相互兴奋作用。这种相互兴奋作用从eLNs到PNs方向主要由电突触(gap junctions)介导,从PNs到eLNs方向则主要由胆碱能化学突触所介导。研究还发现,eLNs之间的联系也存在明显的相互兴奋作用,但是eLNs与抑制性中间神经元(iLNs)之间的相互作用则较少存在。此外,在体气味反应实验证明同一eLN对不同的气味,以及不同eLNs对同一种气味均呈现出不同的具有时间特异性的反应模式。这些研究发现对人们理解嗅觉编码的神经环路机制有重要的意义。

相关成果在Neuron发表。Neuron杂志邀请嗅觉编码研究领域的著名科学家Gilles Laurent在同期杂志上撰写了一篇评论文章。

中美科学家联合发布首个蚂蚁基因组揭秘社会型昆虫寿命及行为差异遗传机制

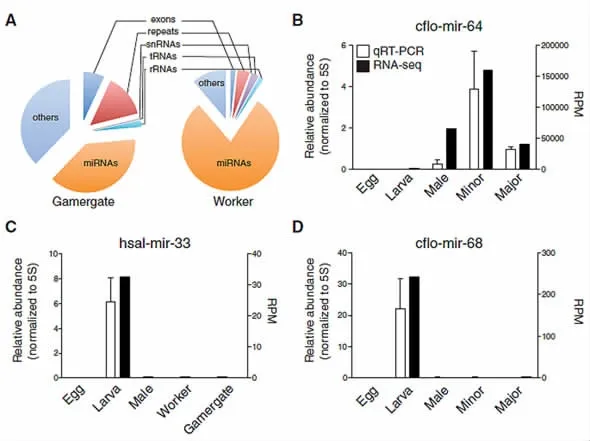

中科院昆明动物所马普进化基因组学青年科学家小组以及深圳华大基因研究院联合培养的张国捷博士,在其导师王文博士和王俊博士的指导下,作为中方项目负责人,与美国亚利桑那州立大学、纽约大学医学院和宾夕法尼亚大学医学院的同行共同合作,利用新一代测序技术完成了弓背蚁(Camponotus floridanus)及印度跳蚁(Harpegnathos saltator)的基因组图谱。基因组测序揭示了弓背蚁基因组大小约为240Mb,含有17064个基因,而跳蚁基因组大小约为330Mb,含有18564个基因。

该研究表明,蚁群内部不同蚂蚁虽然基因组DNA水平没有差异,但许多基因在不同的工种间表达差异极大。另外,在弓背蚁与印度跳蚁中均检测到microRNA和SMYD组蛋白甲基化酶在不同等级中的特定表达,提示了它们在等级分工中的作用。通过表达比较还发现,很多在两种蚂蚁的不同等级中差异表达的基因主要参与了神经功能及化学通讯功能,如“味觉受体”、“嗅觉受体”以及与烃类代谢有关的基因等,提示这类基因在蚂蚁社会分工及信息交流中具有一定作用。此外,DNA甲基化这种表观调控存在于蚂蚁基因组中,提示甲基化表观调控机制在蚂蚁社会行为中可能起作用。

蚂蚁基因组的完成将为蚂蚁成为研究社会行为、衰老以及神经生物学的新模式生物奠定了基础,尤其为后续研究表观遗传对行为、衰老等过程的调控机制铺平了道路。相关研究成果在Science杂志上发表,Nature杂志对这一工作进行了深入的在线报道。

昆明动物所两栖类研究取得成果

在中科院昆明动物所张亚平院士研究组与加州大学伯克利分校脊椎动物博物馆的David B.Wake院士研究组的合作中,车静副研究员等对亚洲特有分布的两栖类群棘蛙族进行了系统进化和详细的生物地理分析。结合棘蛙族的分子进化历史,分子钟估算,以及生物地理分析,该研究提出:在渐新世早期,亚洲开始出现明显的地理和气候的转型,一直延续到中新世呈现加强趋势,环境的变化无疑造成了棘蛙族物种的快速分化。隔离是造成西部高海拔物种分化的主要原因,而对于低海拔物种,明显地,分布在中国南方的物种来自马来半岛物种的一次重要的扩散事件。

另外,该结果第一次从分子生物学的角度上支持了地质学假说:由于印度板块和亚洲板块的撞击,青藏高原和喜马拉雅不同的地区先后发生了隆起事件,其中在渐新世和中新世转型期间,一次隆起事件和马来半岛的侧向逃逸事件几乎是同时发生的。PNAS以封面文章形式发表了上述研究成果。

新元古代冰期研究取得新进展

中科院南京地质古生物所周传明研究员等通过对华南十余条盖帽白云岩剖面系统的沉积学、沉积岩石学和微区碳同位素分析,提出围绕盖帽白云岩形成过程中各个地质事件之间关系的新模式:(1)全球性冰期结束后,由于冰川融水的快速注入,海平面迅速上升,在此过程中发生了盖帽白云岩的沉积;(2)由于冰川的快速消融,陆壳和海洋大陆架部分发生反弹,当反弹超过海平面上升时,盖帽白云岩被暴露溶蚀,喀斯特作用发生;(3)随后的广泛海侵淹没了盖帽白云岩及前期沉积,在盖帽白云岩喀斯特侵蚀面和溶蚀孔洞中首先沉积了白云石和重晶石,随后是硅质沉积,最后才是与甲烷氧化有关的方解石沉积(具极负碳同位素异常)。西非和加拿大西北部地区同时期盖帽白云岩发生了类似的沉积过程。

新的盖帽白云岩形成模式进一步支持“雪球地球”假说,同时表明甲烷渗漏发生在盖帽白云岩形成之后,因此很可能不是全球性冰期结束的诱因。该项成果发表在Geology上。

生物质能源利用合作研究取得重要突破

中科院天津工业生物技术所田朝光课题组与美国加州大学伯克利分校合作,从纤维素降解真菌粗糙脉胞菌Neurospora crassa基因组中克隆鉴定了两个纤维二糖、寡糖转运蛋白CDT1和CDT2,并通过代谢工程,将粗糙脉胞菌CDT1、CDT2及葡萄糖苷酶整合到酿酒酵母(S.cerevisiae)中,该工程酵母能够利用纤维二糖、寡糖进行乙醇发酵。

该研究表明,纤维二糖、寡糖的直接转运利用是自然界纤维素真菌糖代谢的基本途径之一。该研究结果在酵母中的成功运用,为生物燃料的生产和生物质能源大规模利用的实现提供了重要的新思路。真菌降解木质纤维素是自然界碳循环的重要一环,是生物质能源利用研究的重要线索。粗糙脉胞菌是目前研究最为透彻的模式丝状真菌,有超过80年的研究历史,积累了大量的研究资源。 同时,该菌降解纤维素能力非常强,能够利用木糖、纤维二糖、寡糖等组分,因此是研究纤维素降解、生物质糖代谢分子机理及生物质能源利用的理想体系。相关研究结果在Science杂志在线发表。

我国首台载人潜水器深潜海试获成功

中科院沈阳自动化所参与研制的我国首台载人潜水器“蛟龙”号,在3000米级海上试验获得成功。此次海试中,“蛟龙”号4次突破3000米深度,最大下潜深度达3759米,已经超过了最新公布的世界海洋平均深度。

“蛟龙”号载人潜水器由国内几十家单位联合攻关,从零起步,自主研发。中科院沈阳自动化所作为该项目的主要参研单位,承担了载人潜水器控制系统的研究开发和试验工作。海上试验结果表明,在全自动航行控制策略、在线信息采集/处理/存储/报警、数据分析后处理和半物理仿真验证等方面取得了重大技术突破。

此次3000米级海上试验的成功创造了我国新的载人深海潜水纪录,标志着中国成为继美、法、俄、日之后,世界上第5个具备此深度级别载人深潜和作业能力的国家。这是我国载人深潜事业和深海装备技术发展的重大成果和重要里程碑,对有效开发海底矿产资源、和平利用海洋、提升我国在深海技术领域的国际影响力具有重要的现实和战略意义(相关图片请见封面)。