城市绿心发展及其空间结构模式策略研究

2010-09-25巍侯晓蕾

郭 巍侯晓蕾

(1.北京林业大学,北京 100083;2.中央美术学院,北京 100102)

城市绿心发展及其空间结构模式策略研究

郭 巍1侯晓蕾2

(1.北京林业大学,北京 100083;2.中央美术学院,北京 100102)

城市绿心的保护、规划和建设是进行城市资源整合的有效途径,也是城市环境可持续发展的重要手段。本文界定了城市绿心的概念,划分了空间结构模式类型,分析了不同类型城市绿心的相关规划和理论发展概况;在此基础上,结合国内外相关案例,分别针对单个城市和城市组团的绿心空间结构模式提出具体而切合实际的可持续发展策略:单个城市的城市绿心应侧重于保护绿色空间、增强绿色空间与城市的联系以及建立辐射该城市及区域的绿色生态网络。而城市组团绿心应保护与开发并进、丰富绿心边界、建立绿心大都市的绿色生态网络。城市绿心空间结构模式的正确建立将能够积极引导城市的健康发展。

城市绿心;生态城市;资源;环境;可持续发展;空间结构模式

“城市绿心(Urban Green Heart)”指位于城市中央或由多个城市组团围合的绿色空间,用地类型包括公园、林地、农业用地、动植物保护地、湿地和其他类型用地等。它可以有效整合城市资源,净化空气,减轻热岛效应,遏制迅速蔓延的郊区化趋势,对城市环境健康有序发展具有重要作用,是建设生态城市的重要手段。近年来,我国许多城市都陆续开展了相关规划建设工作,有必要对城市绿心相关规划,尤其是对其空间结构模式策略进行系统全面的思考、总结和研究。

1 城市绿心的空间结构模式类型及其相关发展概况

1.1 城市绿心的空间结构模式类型

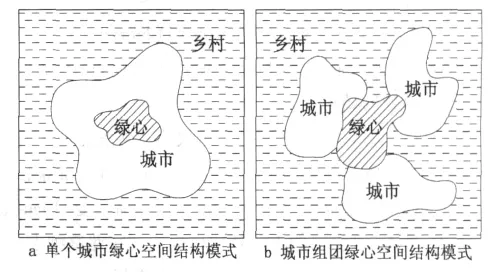

城市绿心空间结构模式与城市形态直接关联,荷兰兰斯塔德的绿心面积达到1 500 km2,是宏观尺度上的绿心,联系3个主要城市组团。而以纽约中央公园(320hm2)为代表的单个城市绿心的面积往往小于10 km2,属于微观尺度上的绿心。由此归纳,城市绿心的空间结构模式类型大体有两种:单个城市的中心绿色空间的结构模式和城市组团围绕绿色中心发展的空间结构模式(见图1)[1]。

1.2 城市绿心规划的发展概况

图1 绿心空间结构模式

从19世纪中叶开始,西方学者的理论著作或者实践作品中便开始蕴含“城市绿心”的思想。纽约中央公园实际上就是城市的“绿心”,在城市大发展之前为市民留下了一块宝贵的绿洲;在霍华德(Ebenezer Howard)田园城市理论的指导下,英国在20世纪前半叶进行了一系列新城实验,城市功能组团被城市绿心进行分割;沙里宁(Eliel Saarinen)针对当时城市过分集中、功能混乱等问题提出有机疏散理论(Theory of Organic Decentralization),为组团式城市绿心提供了“多中心”的城市形态模式基础。

“绿心”一词最早出现在1958年制定的《荷兰兰斯塔德发展纲要》中,该纲要明确提出“把兰斯塔德建设成为一个多中心的绿心大都市。”[2]自此之后,城市绿心的规划理论被进一步广泛应用。从上个世纪80、90年代开始,尤其是2000年以后,我国也开展了一系列具有影响力的“城市绿心”规划研究和实践项目,包括乐山城市总体规划中应用的“绿心环形生态城市结构模式”、温州生态园绿心规划、绍兴镜湖绿心规划、湛江城市绿心规划、台州城市绿心规划等。目前,相关规划理论仍在不断探索和实践中。

1.3 城市绿心的相关规划理论依据

1.3.1 田园城市(Garden City)理论

霍华德的“田园城市”理论中具有明确的“城市绿心”思想。新城中心是145英亩(约58hm2)的公园,约占城市面积的1/4,城市绿心也因此发展为由若干个田园城市包围的尺度更大、功能更为复合的绿心,这种结构模式对后来各国新城的绿心建设起到重要的指导作用[3]。

1.3.2 公园系统(park system)理论

最著名的公园系统便是波士顿“翡翠项链(Emerald Necklace)”。该理论由奥姆斯特德和沃克斯(Calvert Vaux)共同提出。根据公园系统思想,“城市绿心”是公园系统中的重要组成部分,应当如城市中的其他公园等绿色空间一样,相互连接起来形成公园系统。可见,“公园系统的式样布局对城市轮廓的最终形成”起到了至关重要的作用(Walmsley,1995)[4]。

1.3.3 “斑块、廊道、基质”和景观生态理论

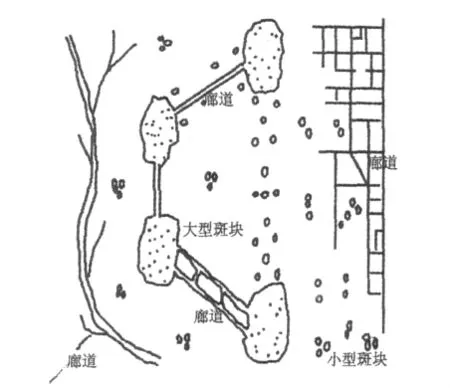

根据景观生态学理论,景观的基本结构为:斑块(patch)、廊道(corridor)和基质(matrix)(Forman and Gordron,1984)。基于此,对于城市或城市组团而言,占城市面积绝大部分的城市建设用地是基质,“绿心”正是城市中最大最核心的绿色斑块,将各个斑块相互联系的带状或线性绿色空间就是绿色廊道。景观格局理论对城市绿心空间结构模式的建立具有重要指导作用。福尔曼(Richard T.T.Forman)提出的不可替代格局[5]。在此基础上,1995年,福尔曼等人又发展了“集聚间有离析(Aggregatewith-outliers)”的格局模式,被认为是最优景观格局(见图2)[6]。

图2 最优景观格局

不可替代格局和最优景观格局为城市绿心规划提供了一个基础景观格局,直接指导城市绿心空间结构模式的建立。

1.3.4 绿色生态网络理论

绿色生态网络理论在西方国家尤其在欧洲得到了广泛的应用(如欧洲自然2000生态网络的建设),其建设不能仅停留在追求空间视觉效果或者减缓环境污染的层面上,而要致力于恢复自然、维护整体城市生态系统和重塑城市景观,以及积极引导城市布局和城市规划,从而构成一个自然、多样、高效、有一定自我维持能力的动态绿色景观结构体系,促进城市与自然的协调[7]。根据绿色生态网络理论,对于城市绿心规划,建立以“绿心”为中心的绿色生态网络格局是最为理想的空间结构模式。

在以上相关理论的指导下,结合国内外城市绿心实践规划项目的经验教训,本文将系统总结不同类型城市绿心的空间结构模式策略。

2 单个城市的绿心空间结构模式策略

对于纽约中央公园这样的单个城市绿心,由于城市用地有限,因此保持绿色空间面积、提高绿心使用率和可达性以及发挥其社会生态效应至关重要。同时还要注意将绿心本身与城市内部及区域其他绿色空间相互联系,构成绿色生态网络。

2.1 保护为主,严控开发

单个城市绿心需要以生态保护为根本,严格控制开发,从而保证绿心的完整性和生态效应。首先要应尽可能保持原有绿色边界,成为城市的生态核心。例如曼哈顿地区通过公共空间的严格标准规范和立法保护,历经150余年的发展[8],纽约中央公园的用地范围被严格保护下来,现在这里至少有275种鸟类,2.6万棵植物,60.7hm2湖面,发挥着巨大的环境生态效能;我国乐山的“城市绿心”在20年间的绿心建设中,也遵循着将“绿心”作为城市布局结构的中心,按照“永久性绿地”加强绿化建设,严格保护绿心范围[9]。

其次,提倡设置多样的休闲娱乐设施,以提供多功能的休闲娱乐活动。绿心的空间结构也需以功能要求为指导,进行功能主题分区规划。仍以纽约中央公园为例,它与城市同步发展,很好地满足了现代城市的需要,以“精明增长(Smart Growth)”的方式适时更新,每5年进行一次动态的适时调整,充分体现了人性化、多元化、前瞻性和共生性的精神[8-9]。

2.2 增加绿心可达性

单个城市的绿心位于城市内部,因此与城市关系密切,尤其与城市中心区更是密不可分。因此,绿心的布局应尽可能与城市肌理相重叠,使市民能够方便快捷地通往并使用绿心空间。除此之外,绿心本身的设计还应当既便于城市交通,又能够保持绿心的完整性,例如,纽约中央公园面积约320hm2,用地狭长,覆盖了153个街区。4条城市街道横穿公园而过,通过奥姆斯特德和沃克斯巧妙的低于公园地表2.4m的下沉式街道设计[9],公园里的行人通过桥梁跨越这些城市街道,街道与公园形成了立体交叉模式,城市交通不受阻碍,互不干扰,公园的景色得以延续,既保证了绿色空间的完整和城市的便利性,又沟通了城市与公园的联系。

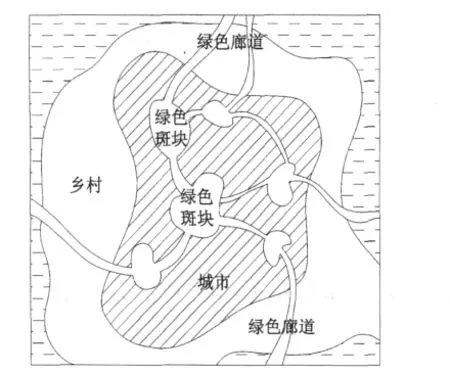

2.3 建立辐射城市内部及区域的绿色生态网络

要想发挥绿色空间的最大效益,就要建立辐射城市内部及区域的绿色生态网络。以城市绿心为中心,辐射出绿色廊道,连接城市内部以及城市区域的绿色斑块,构建绿色生态网络。

汤姆·特纳(T.Turmer)在伦敦开放空间规划研究中提出了开放空间在城市中布局结构的6种模式,基本涵盖了城市中各种开放空间的布局结构。3根据最理想的绿色网络模式空间布局,结合绿心发展,可以在此基础上提出辐射城市内部及区域的单个城市绿心空间结构模式(见图3)[10]。

图3 单个城市绿心网络格局示意

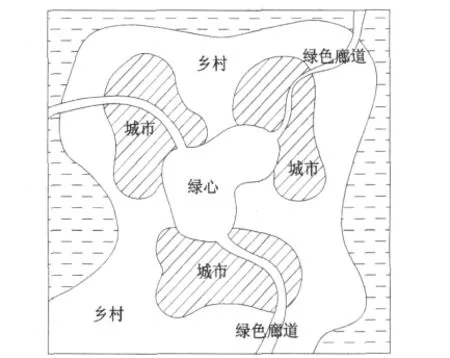

3 城市组团绿心空间结构模式策略

城市组团绿心空间模式的理想状态就是建立以城市绿心为中心的发散型、触角式的绿色生态网络,增强与各个城市组团之间的联系(见图4)。

3.1 保护与开发并进

对于城市组团绿心,需要在保护发展原有绿色空间的基础上适当提倡复合利用空间,发展多种生态复合产业,形成复合型城市绿心。例如可发展苗圃业和生态农业,旅游业及相关产业等绿色产业。但需要控制和解决好保护与开发的度的关系,以绿色空间为主,“适当开发,有序开发,生态开发”。

图4 城市组团绿心网络格局示意

以兰斯塔德绿心为例,它并不是一块单纯的绿地,而是内部包含3万家企业,用地类型包括公园绿地、园艺温室用地、农业用地、旅游业用地以及一部分居住用地和少量工业用地,用地类型和产业体系非常复合化。“红线”(城市及其发展区规划边界)与“绿线”(绿色空间规划边界)被引入国家空间规划草案,作为防止城市蔓延和保存空间的基本战略;我国绍兴城市绿心规划也提出了建设“复合型城市绿心”的目标,积极利用民资带动绿心的建设。在保证绿心生态空间的前提下允许部分土地使用性质的多样性,建设多功能多层次多样化的城市绿心,即“生态之心、休闲之心、管理之心和水乡文化之心”,提升城市整体品质与活力[2]。

3.2 重视区域绿心的边界

对于绿心而言,一般与城市的交接地带以及绿心内部的山地——水域交接地带往往具有特别的边缘效应和价值,城市绿心的生态性、功能性在这些边界地带表现得尤为明显。

由于城市组团绿心面积往往较大,边界越是具有活力,越是能够满足人们方便使用,进一步吸引人们进入绿心内部。建议在绿心与城市交接地带设置一定的商业和休闲娱乐活动,绿色穿插其中,逐步渗透。同时,绿心中的山地与水域的交接地带通常是环境敏感地带,溪流、池塘、湖泊、湿地到江河组成完整的水系统,又与附近的土壤、地形、植被紧密联系,对维持农田、牧场、果园、城市水源、城市防洪、城市环境等影响重大,是维持绿心健康生态系统的关键地带,建议在山地与水域的交接地带严格保护。

3.3 建立绿心大都市的绿色生态网络

具有绿心的城市组团需以绿心为中心,发展与绿心连接的发散式绿色廊道,共同形成遍布城市组团的绿色生态网络。1958年制定的荷兰兰斯塔德(Randstad)发展纲要提出“把兰斯塔德建设成为一个多中心的绿心大都市。”该规划取得了一系列成就,并促使“保护绿心”成为荷兰的一项基本国策。英国规划师杰拉尔德·伯克(Gerald Burke)根据这一特点将其命名为“绿心大都市”(Green heart Metropolis)。1989年出台的荷兰自然政策规划(包括兰斯塔德绿心保护策略),提出保护和建立区域“生态重要结构”(Ecological MainStructure),实际上就是说要建立以绿心为核心的整体绿色生态网络[11]。

4 结语

以上重点探讨了单个城市绿心和城市组团绿心的空间结构模式策略,遵循着这些策略,可以走出一条城市发展的生态集约化路线,能够高度集约地利用和整合城市资源,帮助解决一系列棘手的城市问题,诸如解决城市的水资源利用问题、环境污染问题、市民休闲活动需要问题、交通问题、防灾避灾以及生态教育等,引导城市健康发展[12-13]。此外,相关配套手段也需跟进,需要建立综合管理平台,引进民营资金,公共资金相结合,共同对绿心进行有序科学管理、维护和经营,同时不断对其空间结构模式进行合理调整,保证城市绿心的可持续健康发展,从而有效引导城市资源环境的永续协调整合。

(编辑:田红)

[1]李剑,陈眉舞,宗跃光.基于可持续运营的城市绿心发展模式研究[J].合肥工业大学学报,2008,(4):652-657.

[2]魏后凯.荷兰国土规划与规划政策[J].地理学与国土研究,1994,10(3):54-60.

[3](英)埃比尼泽·霍华德.金经元译.明日的田园城市[M].北京:商务出版社,2006:19.

[4]Kühn M.Greenbelt and Green Heart:Separating and Integrating Landscapes in European City Regions[J].Landscape and Urban Planning,2003,64(1/2):19-27.

[5][美]R·福尔曼.M·戈德伦著,肖笃宁等译.景观生态学[M].北京:科学出版社,1990:11.

[6]俞孔坚等.城乡与区域规划的景观生态模式[J].国外城市规划,1997,(3):32-37.

[7]张庆费.城市绿色网络及其构建框架[J].城市规划汇刊,2002 (1):75-78.

[8]Rybczynski W.陈伟新,Gallagher M,译.纽约中央公园150年演进历程,国外城市规划[J].2004,19(2):65-70.

[9]左辅强.纽约中央公园适时更新与复兴的启示[J].中国园林,2005,(7):68-71.

[10]汤姆·特纳著,王珏等译.景观规划与环境影响设计[M].北京:中国建筑工业出版社,2006:135-189.

[11]胡晓鸣,陈永强.理想到现实的转变——有感于绍兴“城市绿心”项目规划研究[J].城市规划,2005,29(9):93-96.

[12]Schrijnen,P M.Infrastructure Networks Andred-Green Patterns in City Regions[J].Landscape and Urban Planning,2000,(3/4):191-204.

[13]Van der Valk,A.,Faludi,A..The Green Heart and the Dynamics of Doctrine[J].Netherlands Journal of Housing and the Built Environment,1997,(1):57-75.

AbstractProtection,planning and construction of urban green heart are effective ways to integrate urban resources,and also are important tools for sustainable development of urban environment.This paper defines the concept of urban green heart,divides two structural types,and analyzes the related overview of planning and theory of different types of urban green heart.On this basis,related to the actual cases,this paper proposes specific and realistic sustainable development strategies respectively for green heart space structure models of single city and group cities:Single city's urban green heart should focus on protecting green space,enhance connection between green space and city,and establish green ecological networks radiating the city and region.While green heart of group cities should be protected and developed at the same times,and the border of green heart should be enriched,the green network of metropolitan green heart should be established.Correct establishment of spatial structural model of urban green heart will be able to actively guide the healthy development of the city.

Key wordsgreen heart;ecological city;resource;environment;sustainable development;spacial structure pattern

Research on Development and Spatial Structure Pattern of Urban Green Heart

GUO Wei1HOU Xiao-lei2

(1.Beijing Forestry University,Beijing 100083,China;2.Central Academy of Fine Arts,Beijing 100102,China)

TU985.3

A

1002-2104(2010)05专-0165-04

2010-06-08

郭巍,博士,讲师,主要研究方向为景观规划设计,景观生态。