世博会与城市化*

2010-09-12郑时龄

郑时龄

(同济大学 上海 200092)

世博会与城市化*

郑时龄

(同济大学 上海 200092)

编者按 随着经济社会的发展,我国正经历着大规模城市化的快速发展期。科技如何在此过程中发挥引领和支撑作用?为回答该问题,中科院技术科学部、信息技术科学部与《中科院院刊》共同开辟了以“未来城市”为题的专栏,就未来城市的核心价值、发展模式、轨道交通及世界城市的发展形态等展开讨论,以期对我国“十二五”相关领域的规划提供有益的借鉴。

2010年上海世博会主题的核心价值是城市的可持续发展和宜居环境,探讨城市纪元的全球城市化问题,应对全球面临的巨大挑战。世博会是城市化的大事件,世博会的历史也是城市化的历史,也是关于城市主题的一种连续的演绎过程,世博会推动了城市的更新和可持续发展,促进再城市化。上海世博会的选址就是城市可持续发展的具有战略意义的选择,世博会的辐射效应和场地的后续利用关系到整个城市的可持续发展。

世博会,城市的可持续发展,再城市化,宜居城市

郑时龄院士

21世纪是城市的世纪,也是建设生态城市的世纪,2010年上海世博会对中国的城市化是一个契机。这届世博会的主题关注城市,关注城市中的生活,如何构建和谐的城市生态环境是世博会主题演绎的核心课题之一。建设和谐城市的自然生态和社会生态环境,获得更好的生活质量,不仅是发展中国家需要优先考虑的问题,也是发达国家必须正视和解决的问题。同时更提供了一次思考未来城市理想的机遇。

1997年“世界人居”会议指出:“城市可能是主要问题之源,但也可能是解决世界上某些最复杂、最紧迫的问题的关键”[1]。2010年上海世界博览会的主题是“城市,让生活更美好”,其使命就是通过对未来城市发展和美好生活的展示,通过对主题的陈述、展示、研讨和交流来推动全球的城市可持续发展,建设并创造更美好的城市。

城市主题有着悠久的历史,自从1851年伦敦世博会以来,大多数世博会都在一定程度上涉及城市问题,因此,世博会的历史也是2010年上海世博会主题的一种连续的演绎过程。历届世博会都以不同的方式,从不同的角度探讨城市问题,或者以展示的主题,以理念或者以其城市改造和建设的实践,引领时代的进步。历届世博会大多关注各个时期城市发展中的问题,随着世界城市化的进程,将城市问题结合社会问题和环境问题进行比较,并加以展示。另一方面,在人类历史上也有过许多理想城市的思想与模式,以其深刻的理念,对城市空间结构和人类进步产生了重大影响[2]。

此外,各国在筹办世博会过程中对举办城市建设的策略和规划,也都推动了城市的发展。许多城市在举办世博会的时期奠定了国际大都市的基础,推动了城市社会经济和文化的发展。这些理念和实践对于2010年上海世博会的主题演绎和展示也都具有重要的参考价值。

1 世博会对城市可持续发展的思考与贡献

世博会是城市更新的催化剂,世博会的举办会提升城市的空间品质,并将崭新的生活区域融入城市。区域交通也会得到大大改善,使居民的生活方式产生变化,生活水平会得到显著提高。世博会是一项以所在城市为依托,世博园区为主要平台的多元化大型展示和庆典活动。在经济全球化的背景之下,世博会不仅成为城市竞争力的标识,而且通过活动的举办,可以影响城市的未来发展,成为城市实现未来发展目标的动力。因此,世博会往往成为各个举办城市进行大规模建设,提高城市品质的催化剂。国际展览局在考察各申办世博会的候选城市时,也非常注重世博会和城市之间的战略关系,例如主办城市的发展战略与世博会项目的和谐程度,世博会在其中可能发挥的作用等。同时,也特别关注世界博览会结束之后保证城市可持续发展的可能性,而不是让这个地区成为孤立的城市碎片。

作为“大事件”,世博会对树立举办城市的形象,推动举办城市的建设和发展都起到了不同程度的促进作用。早期的世博会对城市的发展有着直接的影响,为世博会举办城市奠定了未来空间发展的结构。而在当代的世博会中,良好的城市环境、明确的城市发展战略和切实可行的后续发展规划是能否取得成功的重要前提和保障。

马克思曾经指出:“现代的历史是乡村城市化,而不像在古代那样,是城市乡村化。”[3]历史学家认为,城市化的历史始于工业革命。在1700年,英国的城市人口只占总人口的2%,在工业革命开始的1760年前后,这个比例达到10%左右。当伦敦举办1851年世博会时,全世界的城市化水平只有6.5%,当时,发达国家和地区的城市化水平为11.4%,而英国的城市化已经达到50%,进入了城市时代,大致相当于2010年中国的城市化水平(图1)。

图1 1851年伦敦世博会的开幕式

巴黎在举办各届世博会的过程中,结合了城市的发展,尤其是塞纳河两岸的发展。世博会成为缝合塞纳河两岸的契机,也为巴黎城市和地铁的建设提供了重要的机遇。法国举办世博会,为世博会增添了许多文化和艺术的因素,同时也促进了城市形象和旅游业的迅速发展,使巴黎成为欧洲的文化中心,确立了城市未来发展的空间结构[4]。

以“一个世纪的进步”为主题的1933年芝加哥世博会关注美国在20世纪30年代出现的城市郊区的大规模发展,关注未来的城市规划以及城市新的交通方式,预示了汽车时代的来临。1939/1940年纽约世博会的主题是“创造明日的世界”,世博会的场地博览会设在纽约昆斯区北面的克罗纳垃圾场,将垃圾场改造为世博会的园区是一项重大的挑战,并获得巨大的成功。1964年纽约世博会也在这块场地上举行,利用了1939年世博会的规划、道路系统和市政基础设施,场馆的布置则有所不同,世博会场地成为今天的弗拉辛草地——克罗纳公园。1939年纽约世博会强调先进的科学和工业技术是创造明日城市的核心,宣扬通过技术实现美好的未来。博览会上展示了地铁、高速公路、国际机场、医疗保险、公共福利设施等的新建筑、设施和制度,展示了未来城市、未来学校、未来交通、未来餐馆等模式。

从20世纪60年代开始,世博会已不再追求所谓的英雄主义建筑,也不再用个别的标志性建筑来表现世博会的伟大,而是探索新的理念,使世博会场地成为城市发展的组成部分,注重长远的目标,为城市留下有形或无形的遗产。

美国的西雅图举办了以“太空时代的人类”为主题的1962年世博会,副标题是“21世纪”。展览中提出了21世纪城市和住宅的理想模式,观众可以乘球形电梯在21分钟内遨游“明日城市”,城市中采用单轨列车作为主要的交通工具。

1964/1965年纽约世博会上展出了明日城市的模型,大城市周围有卫星城。提出了明日学校的模式,设想用电视屏幕监管学校。通用汽车公司的“进步之园”再次展示了新的“未来都市全景”模型,一座真空的电气化城市,包括旅馆、餐厅,设想人类将居住在大洋海底(图2)。

图2 1964年纽约世博会的中心城市及其卫星城

1970年大阪世博会是首次在亚洲举办的世博会,主题是:“人类的进步与和谐”。人们逐渐认识到,在演绎“进步”这个主题方面,大阪世博会具有一定的片面性。当时在日本涌现出来的许多城市缺乏规划,忽视公共空间,缺乏人性,这正是这个时期全球城市和建筑的特点。由日本建筑师丹下键三、菊竹清训和黑川纪章等提倡的新陈代谢主义成为大阪世博会日本建筑的主流,将生物学的新陈代谢应用到城市和建筑上,应对日本人口密度过高的压力,提出了一种能够不断生长和适应的结构。这一时期前后,日本出现了许多关于未来城市的设想。大阪世博会上,北欧五国联合展馆的主题是“自然的保护”。大阪世博会的总建筑师丹下健三是1968年成立的罗马俱乐部的成员,他曾经说过:“罗马俱乐部以《增长的限度》为题的研究报告给沉醉于60年代飞速成长的先进国家以很大的冲击。这个研究的目的就是说明,如果还像这样继续着技术的进步和经济成长的话,从长远来看将给地球带来什么样的后果”[5]。

自从以“无污染的进步”为主题的1974年美国斯波坎世博会以来,世博会开始关注环境的价值,许多展馆都以生态作为主题。这届世博会没有留下任何标志性建筑,也没有惊世骇俗的展品,但人们至今没有遗忘斯波坎世博会,这届世博会触及了国际社会面临的最严峻的问题——环境保护。在环保的命题下,人类需要思考生存危机,需要反思生活方式。1974年6月5日,在斯波坎世博会设立了第一个世界环境日,活动主题是“只有一个地球”。

1992年塞维利亚世博会以“新世界的诞生”为主题,展示了许多生态和环境保护的理念,按照城市的街道网格规划园区的道路系统,把世博园区作为城市的自然延伸。为筹办世博会,建造了西班牙的高速铁路系统,扩建了塞维利亚的机场,使城市的航空交通承载能力提高了4倍。为了使世博会场址与中心城区的联系更加紧密,同时使瓜达几维亚河重新成为中心城区的重要元素,在瓜达几维亚河上修建了7座桥梁。通过世博会,塞维利亚不仅成功地组织了一届万众瞩目的包容多国风情的建筑盛会,而且成功地借助大量的基础设施建设进行了城市更新。

热那亚为筹备1992年“克里斯多夫·哥伦布:船舶与海洋”世博会,自20世纪80年代中开始,就对港口地区实施全面的改造和更新,建设“都市港口花园”,在功能和形态方面使历史城市与海洋连成一个整体。热那亚的港口就位于城市中心,过去,尽管城市就在海边,但是由于港口的阻隔,大海对于城市来说可望而不可及。自80年代中以来,港口区逐渐转变为港口公园,原有的港口建筑,仓库、工厂等经过改造之后,向公众开放。开发公共场所和设施,增建电影院、博物馆、水族馆等休闲设施,港口地区成为城市生活的核心,将古老的城市与海洋重新联结在一起,使整个城市发生了根本性的变化,甚至改变了热那亚的生活方式(图3)。

图3举办1992年世博会的热那亚港口

1998年葡萄牙里斯本世博会和2000年德国汉诺威世博会都直接面对环境问题。里斯本世界博览会的主题是“海洋——未来的财富”,在葡萄牙的推动下,联合国宣布1998年是“国际海洋年”,这届世博会几乎所有的展馆都涉及全球环境问题。里斯本通过世博会的举办,促进了环境和城市规划方面的更新,推进了里斯本东部地区的重新开放,拆除了一块老工业基地和垃圾场,以建设“最壮观和难忘的世博会”。世博会成为城市更新进程的动力,城市更新又为创造一种必需的组织和材料资源模式提供了可能性,从而使世博会得以成功举办。

2000年汉诺威世博会的主题是“人类,自然与技术:新世界的崛起”,在筹备2000年世博会的过程中,在1992年的巴西里约热内卢全球峰会上提出了可持续设计的《汉诺威原则》,涉及人类对自然的态度,承认自然对人类活动所造成的生态恶化的敏感性。因而为设计的结果负起责任的概念得以拓宽:包括保护自然系统、人居环境和后代的生存。在《汉诺威原则》的指导下,汉诺威世博会的宗旨是:高质量的建筑,人性化的创新景观设计,高超的工程技术成果。汉诺威世博会对人类社会探索可持续发展起着重要的推动作用,着眼于面向未来,不仅开发新的能源,也考虑了最大限度地利用自然资源。这届世博会在展示21世纪建筑品质的同时,也保持了经济性和生态性的原则。汉诺威世博会第一次提出了保护资源的问题,这是历届世博会从来没有提出过的议题。

2005年爱知世博会的的主题是 “大自然的睿智”,与开发型的1970年大阪世博会相比,爱知世博会被称为21世纪的新型博览会。从理念、场地规划、展示内容、建筑材料等,都贯穿了保护自然的理念,在使用新技术的同时也保护环境,创建生态生活的原则。寻找一种将自然、科技和文化加以平衡的发展途径,实现能源的再生和废物的再循环利用。规划尽可能保存公园内原有的树木和水池,尽量少改变地形地貌。世博会结束后,场地回归原来的面貌和用途,建筑和构筑物使用的材料必须考虑再利用、再循环和无害降解。这届世博会还采用了高科技的交通设施,展示未来的智能多模式交通系统和无公害交通系统。

2 2010年上海世博会对城市可持续发展的意义

2010年上海世博会主题的核心价值是城市的可持续发展,在理想和现实中建构未来的光辉世界,从而探讨城市纪元的全球城市化问题,应对全球面临的巨大挑战。城市不能自动让生活更美好,只有可持续发展的城市才能让生活更美好,结构合理、功能综合、文化多元、环境宜居的城市才是可持续发展的城市,这也是2010年上海世博会主题演绎的内涵。上海世博会的选址从最早的黄楼,最终确定在黄浦江畔的工业地带本身,就是一种城市可持续发展的具有战略意义的选择。成为在城市更新、空间结构重组与世博会场地相互呼应方面的一个典范。

在筹办2010年上海世博会的过程中,将追求城市的可持续发展发展作为主题演绎的核心,建设和谐城市。其核心是和谐的社会生态环境,涉及6个方面的问题,这6个方面的问题不仅是硬件环境,更重要的是软件环境,包括:

(1)城市的自然生态环境。是人和城市的生存环境,培育生理健康的人,涉及人与自然的关系;

(2)城市的社会生态环境。是社会的价值取向,培育具有创造力的人,涉及人与人的关系;

(3)城市的经济环境。包括城市的低碳经济、产业结构、能源、资源环境等,培育推动创意经济的人,涉及人与经济的关系;

(4)城市的空间环境。城市基础设施、建筑、公共空间、城市交通等,培育创造艺术的人,涉及人与空间环境的关系;

(5)城市的生活环境。包括住房、教育、生活方式、生活质量、健康、儿童和青少年的成长环境以及公共服务体系等,培育具有良好素质的人,涉及人与生活的关系;

(6)城市的行政环境。包括治理体制、司法、公共安全、公众参与、执业制度等,培育关心公众利益的人,涉及人与社会的关系。满足了上述6个方面的城市,才可以说是社会生态环境良好的城市。

世界环境与发展委员会于1987年提交给联合国大会的报告 《我们共同的未来》以及欧盟于1992年2月7日签署的 《马斯特里赫特条约》,对全球的可持续发展以及未来的城市和建筑有着广泛的影响,关注环境的可持续发展和没有通货膨胀的增长,满足现在需要的发展,而且不会剥夺满足后代需求的能力。面对全球环境问题和自然资源短缺问题,必须转变现有的城市发展模式,构建资源节约和环境友好型城市。其空间发展模式包括:促进吸引人和方便的城市地区,使人们乐于在其间生活和工作;鼓励在有可能减少能量消耗的地方开发新建筑;鼓励城市土地和建筑再生,对被遗弃和被污染土地修复后加以利用、进行开发或者作为露天场所;进行综合开发,把维持乡村经济和保护乡村的风景、野生动植物、农业、森林、娱乐以及自然资源价值等相结合;促进对可持续发展的理解。

自20世纪90年代起,尽管全世界都热衷于将生态作为一种标签,流于表面形式。世界各地依然出现了一批不同规模的生态城市的试验,例如荷兰的太阳城、阿布扎比沙漠中的马斯达尔零碳城、斯德哥尔摩哈马尔比滨水城、巴西的库里蒂巴生态城市、上海的崇明东滩生态城等。马斯达尔城的建筑师诺尔曼·福斯特从根本上质疑传统的城市建设理念,提出了零碳排放、零废物和可再生能源技术开发的环保目标,试图创建一个未来可持续发展城市的标尺。

1996年在柏林的建筑与城市规划界的太阳能会议上,30位欧洲建筑师共同签署了一份《在建筑和城市规划中应用太阳能的欧洲宪章》,主张:“要在城市和自然之间建立起共生关系。......必须将城市视为一个自给自足、具有长期生命力的有机整体;它可以控制功能、形态和技术方面的不断变化,以尽可能保护各种资源,将对资源的干扰降低到最低限度。城市是以人工环境形式存在的资源,具有较高的初始能源含量。为了与总体平衡的自然环境紧密结合,其中的邻里、建筑、开敞空间、基础设施以及城市的功能系统和交通通讯系统等,必须遵循自然界更新循环的原则,始终处于不断调整和更新的过程中”[6]。强调在任何可能的情况下,都要使居住、生产、服务、文化、休闲等城市功能相互融和,关注材料的使用周期,注重建筑对城市空间和环境的作用,保护景观品质。

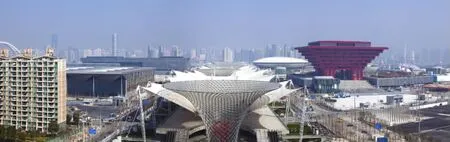

2010年世博会的中国省区市联合馆内的许多展馆都将生态和可持续发展作为主题,例如天津馆的主题是“激情魅力滨海生态和谐新区”,广西馆以“绿色家园 蓝色梦想”为主题,江西馆以“生态江西”为主题,重庆馆的主题是 “山地森林城市”,台湾馆以“山水心灯——自然·心灵·城市”作为主题,彰显“生活革命”及其所包含的自然、心灵两大核心要素(图4)。

图4建设中的世博轴

上海世博会的城市最佳实践区建造了模拟城市街区,让参观者体验全球最具代表性的城市实践案例,这是世博会历史上第一次展示具体的最佳城市实践案例。来自世界各地的约80个城市最佳实践案例入选并确认参展,其中包含14个实物展示案例、30多个展馆展示案例以及30个其他展示案例。这些案例的展示领域主要包含宜居家园、可持续的城市化、历史遗产保护和利用、建成环境的科技创新等。例如英国伦敦的零能耗生态住宅、沙特阿拉伯的麦加米纳帐篷城、西班牙马德里的“竹屋”和“空气树”生态住宅、丹麦欧登赛的“自行车的复活”,法国阿尔萨斯的“水幕太阳能建筑”、罗阿大区的“城市环境下的环保能源和可持续家园”和城市节能照明系统以及德国汉堡的“新耐久性建筑”,巴西圣保罗的“清洁城市法案”、土耳其伊兹密尔的 “城市沟渠再造”,上海的“沪上生态家”等,中国的香港、台北、成都、西安、广州、宁波、东莞等城市也提交了案例。

许多国家和国际组织在这届世博会上的展馆也着重演绎生态和多样性,例如印尼馆的主题是:“生态与多样性”,展示自然资源的良性利用以及人与自然的共生。日本馆通过运用环境控制技术,使光、水、空气等自然资源实现最大限度的利用。其独创的膜结构呼吸柱节能系统,将科学技术与建筑艺术完美地予以统一,赋予了建筑无限的生命力。以“城市与乡村的互动”为主题的瑞士馆的帷幕外墙由大豆纤维制成,既能发电,又能天然降解。加拿大馆的主题是“宜居城市:包容、可持续、创造性”,将宜居与可持续发展联系在一起(图5)。

3 世博会与城市化的思考

世博会主要是城市化的大事件,世博会的历史也是城市化的历史,人、城市、世界是世博会的永恒主题。希腊哲学家亚里士多德说过:“人们汇集到城市之中,他们之所以聚居在城市,是为了过美好的生活。”这段话精辟地阐述了2010年上海世博会的主题,其内涵十分深远,意味着城市与其他地区相比,生活是美好的。但是,生活如果要进步,要美好的话,只有使城市更美好,才能实现。联合国人居组织1996年《伊斯坦布尔宣言》说:“我们的城市必须成为人类能够过上有尊严的、身体健康、安全、幸福和充满希望的美满生活的地方”,这就是城市发展的理想。人类创造了城市和城市生活,人类在构造城市的过程中实现了梦想,也重塑了自身。美国著名的城市理论家刘易斯·芒福德认为:“城市里的人们在摆脱了各种禁限和狭隘意识之后,能够变得像神灵一样崇高。”城市兼收并蓄、包容万象、不断更新的特性,促进了人类社会秩序的完善,文化的聚变和财富的积累。人类缔造了城市,而城市则还诸人类丰富、精致而美好的生活。

图5 2010年上海世博会浦东园区景观

自2007年开始,全世界有一半以上的人生活在城市,世界进入了“城市纪元”,城市成为全球关注的重点。到2040年,全球将有64.7%的人生活在城市中。1950年时,只有纽约和东京拥有1 000万人口,而今天全世界有20座城市的人口超过1 000万,而且还在呈增长态势。今天的中国有7座城市的人口超过1 000万,100万以上人口的城市175座,而欧洲至今只有66座城市的人口超过100万。发展中国家成为城市化的主体,就这个事实而言,中国的城市化问题会影响未来全世界城市的发展。2010年上海世博会对未来城市的探讨,将给人类社会留下许多宝贵的遗产。

1979年中国的城市化水平为17.9%,1998年迅速提高到 30.4%,2008年为45.7%。在经济发展的推动下,2000—2007年是中国城市化发展速度最快的时期,年均增长1.24个百分点[7]。中国自80年代开始的快速城市化和大规模建设推动了社会进步和经济发展,推动了中国的城市化水平和城市品质的提高。

然而由于缺乏经济支撑,产业结构转型缓慢等而产生的超越实际条件的快速城市化,以及全国普遍出现的造城运动,也产生了一些值得我们重视的问题。一方面,各省市区的城市化水平有很大的差异,另一方面,同一城市不同地区的城市空间和环境品质也有较大的差异,许多城市的开发区或新区与原有城市的融合方面也存在问题。一个时期以来,往往只是片面追求建设速度,注重城市的规模,形成了粗放型的城市发展和土地利用模式,缺乏长期规划和未来的理想目标,忽视建设质量。只关心“新”和“变”,而不考虑什么是“新”和“变”,为什么要“新”和“变”。注重形象甚于功能,注重表面的光鲜,忽视内在的本质。

以上海为例,从2000—2008年,上海城市建设用地增长76%,上海已经从一个用地相对集约的城市变为用地比较粗放的城市。在相当一些地区,开发强度是由于追求土地资源的变现和住宅的无序建造而形成的,另外,由于缺乏功能区分,缺乏大区域的功能平衡也造成了郊区土地的低效率开发,这些地区也是城市规划控制较薄弱的地方,已经出现一种无序蔓延的态势。而且发展效率的提升速度滞后于用地开发建设速度,大量新增城市建设用地出现在规划区以外,尤其是中心城以西地区。郊区在城市化品质和生活品质方面与中心城区有较大的差距,郊区的发展已经成为上海城市空间发展的关键问题之一。

其次,中心城区过高的开发强度产生了犹如混凝土森林的城市空间和城市恐龙式的巨大体量,加剧了城市人口的高密度问题。城市轮廓线似乎形成了一个巨大的由高层住宅组成的100米高度左右的块团和无形的城墙。在相当一部分地区,城市的形式变成追随利润的结果。城市空间往往是根据技术指标和利益最大化计算出来的,而不是规划和设计出来的。管理部门按照技术指标和管理程序来控制,往往忽视人性化和空间艺术性的一面,使我们的城市缺乏诗意。难怪有时我们说规划管理变成了日照管理和容积率管理。许多城市的新建筑直到现在还热衷于所谓的欧陆式,把个人为中心的观念实现在建筑上,把城市空间当成企业和个人的私有资源。

上海市区内仍然存在地区之间的差异,各地区之间在环境资源、交通资源、文化教育和医疗卫生资源之间存在不平衡,城郊结合部在城市环境和城市管理方面仍然存在一些问题。就整体而言,上海有必要实施再城市化计划。再城市化意味着从城市整体上提升城市的竞争力,奠定坚实的文化基础,提倡文化的多样性,使文化成为城市发展的动力,使文化成为地方经济的组成部分。建设创意城市,注重城市的环境品质,建设良好、高效的基础设施,提高城市居民的生活质量,完善城市的公共服务体系。同时,城市的经济采取的是科学的增长方式,可持续发展的方式。要实现这个目标,就需要长远的发展,科学的发展,可持续的发展。

在这方面,我们应当提倡从量的概念考虑城市的生态足迹,计算城市的环境能力和需求的关系,维持自然环境和社会环境的平衡。需要二次开发城市建设用地,尽一切可能不利用农田和绿地开发,而要利用工业产业结构调整的土地,利用粗放型开发的土地,充分利用老建筑,提升城市建设用地的效率。

我们主张推动城市化的理性发展,提高城市空间品质和环境,思考未来的城市,注重城市人的需求,探索理想城市的模式,在现有较大规模的城市中推动再城市化。再城市化意味着从城市整体上提升城市的竞争力,奠定坚实的文化基础,提倡文化的多样性,使文化成为城市发展的动力,使文化成为地方经济的组成部分。建设创意城市,注重城市的空间和环境品质,建设良好、高效的基础设施,提高城市居民的生活质量,完善城市的公共服务体系。同时,城市的经济采取的是科学的增长方式,可持续发展的方式。要实现这个目标,就需要长远的发展,科学的发展,可持续的发展。

就中国的城市化而言,将有大量农村人口成为城市居民,他们将与城市居民共同成为维持城市基本功能运转的市民。而目前的城市化状况,以及城市住宅和公共设施的建设并没有合理地考虑这个人群的基本需求。这个人群也没有完全把城市当成他们的家,城市对他们的接纳也很有限,他们依然被称作外来务工人员,尤其是当前全国各地建造的数量极为庞大的住宅并没有考虑这个人群的需求。此外,也要考虑这个人群及其子女的继续教育和生活环境,使他们融入城市,而且被原有的素质较高的人群所同化,而不是相反,如果这些问题得不到解决,中国的城市和城市化就不可能完善。

上海世博会占地5.28平方公里,是历次世博会占地最大的,位于城市中心。世博会场地的后续利用方式将会对城市的总体发展,对上海建设国际化大都市,在城市功能、产业结构和空间结构方面产生重大影响,从而促进城市更新,充分利用世博会的辐射效应,推动上海的再城市化,建设绿色的宜居城市。这里包括了世博会举办前城市基础设施的更新,举办期间对经济和城市发展的带动,以及举办后世博会场地功能的转换,设施的重新定位等,世博会场地的后续利用关系到整个城市的可持续发展(图6)。

图6 上海的城市天际线

1吴良镛.人居环境科学导论.北京:中国建筑工业出版社,2001,21.

2 Andrew Garn.Exit to Tomorrow,World’s Fair Architecture,Design,Fashion 1933-2005.NewYork:Universe Publishing,2006.

3马克思恩格斯全集[第46卷(上)].北京:人民出版社,1979,480.

4 Erik Mattie.World’s Fairs.New York:Princeton Architectural Press,1998.

5 Solomon Nancy B.Architecture,Celebrating the Past,Designing the Future.Visual Reference Publication Inc.,The American Institute of Architects,2008.

5丹下健三.1978年10月在墨西哥国际建协大会上的报告.马国馨.丹下健三.北京:中国建筑工业出版社,1989,27.

6在建筑和城市规划中应用太阳能的欧洲宪章. Prestel,2008,56.

7中国城市科学研究会,中国城市规划协会,中国城市规划学会,中国城市规划设计研究院编.中国城市规划行业发展报告2007-2008.北京;中国建筑工业出版社,2008.

The key value of the theme of EXPO 2010 is the urban sustainable development,and livable circumstances, to explore the global urbanization in urban era,in order to cope with the great challenge confronting the world. World EXPO is an important event of urbanization,and its history is also the history of urbanization.Every World EXPO is a continuous deduction of the theme on city,which has pushed forward the urban regeneration and sustainable development,and promoted re-urbanization.The selection of the site of EXPO 2010 has demonstrated thestrategic selection of sustainable development of cities,and its radiation effect and the after-use of the EXPO site will be relative to the whole urban sustainable development.

KeywordsWorld EXPO,urban sustainable development,re-urbanization,livable city

郑时龄 中国科学院院士,法国建筑科学院院士,美国建筑师学会荣誉资深会员,意大利罗马大学名誉博士。国务院学位委员会委员、中国2010年上海世博会主题演绎顾问、上海市规划委员会城市发展战略委员会主任委员、同济大学建筑与城市空间研究所所长等。主要论著有:《建筑理性论》、《上海近代建筑风格》、《建筑批评学》、《世界大城市——上海》、《世博与建筑》等。主要设计作品有:上海南京路步行街城市设计、上海复兴高级中学、朱屺瞻艺术馆、上海格致中学教学楼、嘉兴市行政中心、杭州中国财税博物馆、上海外滩公共服务中心等。E-mail:shilingzheng@gamil.com

World EXPO and Urbanization

Zheng Shiling

(Tongji Univerisity 200092 Shanghai)

10.3969/j.issn.1000-3045.2010.03.001

2010年4月16日