浙江省设施农业的现状与发展对策

2010-09-11左景行潘慧锋宋泉华陈进红

左景行,潘慧锋,宋泉华,陈进红

(1.浙江大学农业与生物技术学院,浙江 杭州 310029;2.浙江省农业厅农作物管理局,浙江 杭州 310020;3.杭州市余杭区乔司镇人民政府,浙江 杭州 311101)

设施农业作为新型产业在我国得到前所未有的发展,它是现代生物技术、工程技术和管理技术的集合,是多领域、多学科的庞大系统工程[1]。发展设施农业是加快现代农业建设,转变农业发展方式、实现农民持续增收、保障农产品有效供给的必然选择。设施农业是随着都市经济的发展,现代农业的崛起,而产生的农业新兴产业。以人为手段,运用一定设施和工程技术改变自然环境,对气温、光照、湿度、水分等动植物生长环境因素进行调控,创造动植物或微生物生长发育要求的最佳环境,形成可持续发展的现代农业生产体系,从而以高投入、高产出、高效益的方式作为现代农业发展的标志。作为现代农业的重要组成部分,设施农业一改传统农业靠天吃饭的生产模式,以地膜、遮阳网、防虫网、塑料大棚、微滴灌、日光温室和智能温室等工业设施投入农业生产,改善了生产环境,形成了工厂化、标准化、集约化生产;打破了作物生产季节性,为市场提供优质、卫生的农产品,进一步满足社会多元化、多层次消费需求;增加了土地复种指数,提高了土地利用率,缓解了经济发展中的用地矛盾,增加了单位面积的产量和产值,提高了农民收益;增加了抵御自然灾害的能力,保护了农民生产积极性,最大限度地提高农业生产的经济和社会效益[2]。

1 现状

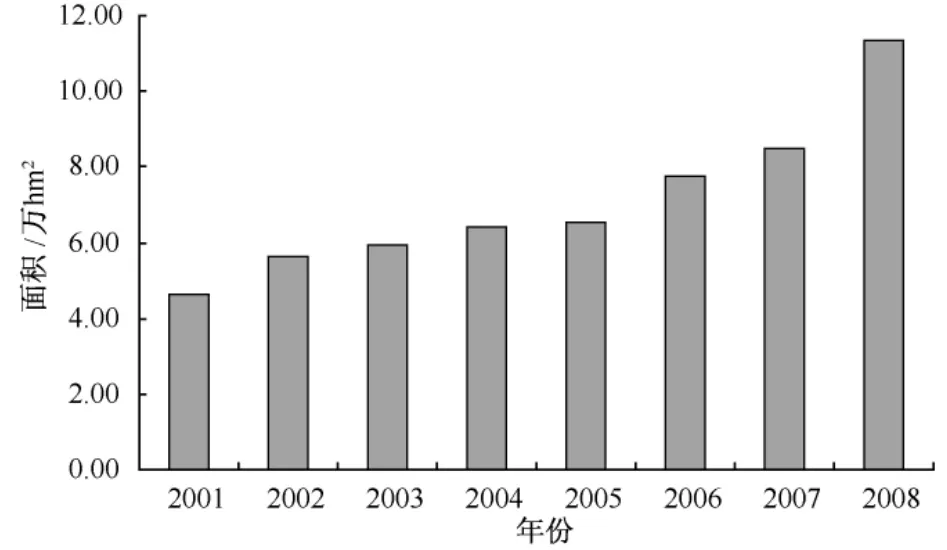

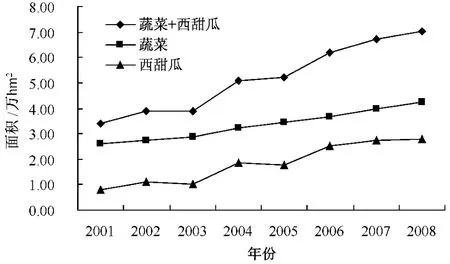

浙江省设施农业是在城郊型农业生产的推动下,随着20世纪80年代农村生产力的解放,经济结构和种植结构的调整,步上发展轨道,并形成一定规模的。20世纪90年代以来,浙江省种植业结构大幅度调整,以蔬菜瓜果为主的大棚设施农业快速发展,2001年全省设施农业面积为4.65万hm2,2007年发展到8.48万 hm2,增长 82.36%,2008年达到了 11.33万 hm2,增长 143.65% (图 1)。2008年浙江省蔬菜大棚面积4.25万hm2,比上年增6.51%,较2001年增加62.84%;西甜瓜大棚面积2.77万hm2,比上年增加1.47%,比2001年增加255.13% (图2)。大棚的结构也发生了变化,2007年,浙江省设施大棚已达220.66万个,其中,智能大棚129个,连栋大棚1.3万多个,钢管大棚37.1万个,普通大棚91.32万个,呈现出设施大棚由低档向高档、普及型向智能型发展趋势。并且,相应的配套设施也有发展,2008年全省蔬菜瓜果生产推广应用各类喷滴灌技术面积达1.87万hm2,比上年增加0.47万 hm2,增幅高达30%以上。由于现代农业的推动,设施栽培应用已从城郊保护地向远郊农村发展,应用作物已从蔬菜瓜果扩大到花卉、水果、茶叶、食用菌等多种经济作物上。由此产生的“白色过冬”、“一乡一品”的大棚经济迅速发展,全省各地形成了各种特色的种植业产业带,创制了各自的名牌产品,如温岭的麒麟牌西瓜、建德的新安江牌草莓、余杭的乔司牌蔬菜等,打破了传统农业的生产方式,提高了单位面积的经济效益。如乔司镇耕地面积1 274 hm2,而蔬菜生产的复种面积达到了4 397 hm2,复种面积的提高主要是设施栽培发挥了重要作用,经济效益占农业种植业收入的90% 以上,成为当地现代农业发展的示范点。2007年浙江省设施农业年总产值150多亿元,平均产值达到12万元·hm-2以上。

图1 浙江省设施农业栽培面积的变化

图2 浙江省大棚蔬菜、西甜瓜面积的变化

随着现代农用设施的不断利用,相应的设施农业技术也得以不断的提高。大棚西瓜、大棚草莓高产栽培,大棚蔬菜一年多茬的高产栽培技术不断地得到提升;蔬菜大棚与微滴灌技术相结合,形成了设施复式技术应用;设施条件下的水旱轮作研究技术[3],为推广普及设施农业提供了新的途径;一些新品种大量引入,反季作物的周年供应,为丰富市场供应提供了质和量的保证。

2 存在问题

设施农业为农业生产快速发展提供了腾飞的动力。但浙江省设施农业仍以分散经营为主,相对集中连片较少,与山东、北京及发达国家经营面积和管理水平相比存在着较大的差距。农业要有一个量和质的飞跃,客观上也要求设施农业必须走规模化之路。虽然自20世纪90年代以来,浙江省设施农业有了一个较快的发展,但是从发展的整体效益和运作功能来分析,还存在着以下几个问题。

2.1 发展不均衡

发展的指导思想还不够明确,设施农业的辐射面不够大,滞后于经济发展水平,具体表现在各地设施农业发展不均衡。主要原因有2个,一是发展现代农业虽有政府的重视,但力度不够,缺少目标责任制、目标考核制。目前大多数设施农业的发展是依靠镇、村、农户的自有资金和贷款资金,政府财政投入较少,即使有财政支持,也缺少整体观念和全局规划,只能起到形象工程、路边工程的效果,对推动设施农业的整体发展来说是杯水车薪。同时,贷款资金额度小、时间短、程序繁、渠道不畅,再加上水、电、道路等基础设施不配套,严重影响了设施农业发展。二是农业产业天生存在风险大,竞争力弱等方面的弱势,再加上部分农民发展意识淡薄、观念旧,怕风险、求安稳。即使农民自主投资,也是以小型的农业设施为主,仅限于小打小闹。这种以小农经济生产格局来发展的设施农业,规模难以突破,形不成产业化,不能最大限度的实现设施农业的整体效益功能。

2.2 产业服务滞后

科学管理与产业服务滞后于设施农业发展。由于各地设施农业发展的不均衡性,适合设施农业生产和经营的复合型人才缺乏,造成了科学技术的应用不到位和科学管理的不规范,由此产生了2个问题,一是设施栽培技术普及率较低,设施环境、机械操作、栽培技术管理不规范。缺少设施环境下土壤盐渍、病虫害防治的深层次研究,缺少专业的系统农业技术服务体系,现有的农技服务体系薄弱,技术人员知识更新不快,掌握设施栽培理论知识与实践经验不多,指导能力较差,尤其镇村农技服务十分薄弱,导致农民无师自学设施栽培技术,在一定程度上挫伤了农民的积极性。二是生产、加工、物流、销售过程中信息的流通率较低、覆盖面较窄,尤其缺少对市场信息的规范管理和传播。目前,虽然已建立起浙江省农民信箱和各地“农网”等一系列市场供求信息发布平台,但是农信人员数量少、农民计算机使用能力低、互联网络覆盖面小,再加上真假信息难以辨别等因素,令现有信息渠道不畅,不能及时准确地反应市场供求信息,造成设施农业产出效果不理想。

2.3 总体水平不高

设施农业发展与专业化生产缺少有机衔接,栽培设施机械化程度和机械化作业水平低,从事设施农业生产与加工的农业龙头企业数量少,规模小,滞后于产业发展要求。具体表现在2个方面,一是现有设施农业机械化配套水平不高,农业设施更新率低、发展慢,缺少适合的小型化作业机具,农事过程中的耕作、播种、灌溉、施肥等绝大部分作业均以体力劳动来完成,设施与机械之间配套不够,科技含量总体水平较低,造成不能充分发挥现代设施的生产力。二是种植规模与市场未紧密接轨,涉农大企业少,企业带动农户作用小,生产加工、市场开发、品牌提升缺乏张力。设施农业条件下的专业合作社发展速度慢,技术力量薄弱,多数设施栽培农户仍然是单户经营,形不成拳头产业,难以在市场上形成整体效应和名牌效应。

3 发展对策

浙江省计划“十五”期末设施栽培面积发展到13.3万hm2。因此,政府必须在现代农业发展中优先发展设施农业,明确设施农业近期和远期发展规划和投入机制,确定发展重点和规模,制定和落实优惠政策,大力扶持和鼓励企业和个人创办设施农业项目,带动和吸引全社会对设施农业项目的投入,通过“政策扶持,资金保障,科技扶植,服务跟进”,引导农民走设施农业生产路子,获得高产、高效、高收益。

3.1 健全资金投入机制

一是保证财政投入。在现有农业财政政策的基础上,各级政府应把发展设施农业作为实现现代农业的重点来抓,财政应当向设施农业建设倾斜。特别是对有发展前景的农业设施工程要进行专项补助。二是拓宽融资渠道,引导社会资本投入,鼓励工商业资本、民间资本进入涉农领域,加大金融机构的信贷投放范围,试点小额信用贷款、合作社资金互助等不同形式的融资渠道,为设施农业生产经营搭建便捷、安全的融资平台。三是降低投资风险。通过对设施农业基础设施、产品加工等评估,建立设施农业的政策性保险,允许生产经营者以多种形式参保,解决投资者的后顾之忧,促进设施农业健康发展。

3.2 完善产业服务体制

切实加强产业化的配套服务,提高市场化程度和科技含量。加强生产体系内生产方式转化,以企业+农户+市场、专业合作社+农户+市场的方式建立纵贯生产、加工、物流、销售的服务体系,全程提供科技、管理、市场等方面的服务。加快农业信息产业的发展,充分发挥本地的区位优势、产品优势,建立长三角市场供需的信息平台,多渠道地收集、分析和发布市场信息,实施重要农产品价格监测制度,及时跟踪市场行情变化,积极引导生产。加强农产品市场流通体系建设,稳固传统的批发市场、农贸市场、超市、连锁店等阵地,积极拓展全国市场和国外市场。加大农产品推介会、交易会、农博会等推介力度,做好名牌培育工作。强化农产品产销对接,发展互联网销售等新兴流通方式,通过市场带动基地,基地延伸产业,鼓励农产品出口,提高农产品品牌效应,扩大浙江省农产品国际市场份额,促进农业产业化发展。

3.3 提高农产品科技含量

围绕着高产、优质、高效、无公害的目标,各地可根据不同的自然条件和经济条件发展设施农业,提高农业技能,促进科技成果转化。在设施上,要因地制宜、统筹兼顾选用适应性好、生产效率高、作业方便的农业设施,能总体体现节水、节能、节地、保温、抗灾、节钱、减排要求,既可采用单一功能设施,也可采用多功能复合设施、组合式设施,如可采用竹片大棚与钢管大棚相结合,高、中、低档设施配套,太阳能应用与温室大棚相结合[4],大棚覆盖与微滴灌技术相结合,从而达到设施农业标准化建设。在品种上,要求不断的更新,示范推广抗性强、产量高、品质好、宜运输的蔬菜瓜果品种,实施工厂化育苗,建立种苗配送体系。在技术上,要求加强示范推广绿色栽培和多茬高产栽培、反季节栽培、无土栽培、无公害栽培及水旱轮作栽培、环境调控技术、CO2使用、补光保温等先进适用技术,优化栽培模式,将设施栽培技术、组织培养技术等有机结合,不断地研究和创新设施条件下不同作物生产的农业标准化技术,提高设施投入产出比。在产品上,开展农产品质量检测,建立健全农产品的安全制度,全面实施无公害农产品、绿色食品、名牌产品发展战略。

3.4 加大农业模式叠加效应

随着农业生产的发展,农业生产模式更趋向于多样化,要求设施农业与其它新兴农业模式互相交叉、互相补充来进一步提高农业产出率。将设施农业与生态农业相结合,形成生态设施型农业。运用高度信息化、智能化、精准化的设施管理水平,采用太阳能温室大棚技术、微滴灌技术、组织培养技术和快繁等技术,生产高品质、高层次、反季节的农产品[5]。设施农业与观光农业相结合,形成观光设施型农业。依托农业示范园区、农业生产基地向游客展示高科技设施装备在农业生产中的应用,更加直观地普及农业现代化科技成果。设施农业与教育、科研相结合,联合打造校外课堂、社会实验基地、产地科研园。设施农业与兴趣农业相结合,自耕自收,使更多的人了解农业生产的艰辛与农业生产成果的来之不易,既可使人们从中获得农业生产的知识,又可弘扬传统美德,锻炼人的意志,提高社会人人关心农业的热情。进一步探索设施农业与有机农业、循环农业等新兴农业生产模式的融合,使设施农业成为衍生新型农业生产模式的载体,最大限度地促进现代农业的发展,获得农业产业的最大效益。

[1]滕宏飞,高豫如.南京设施农业发展现状与对策 [J].金陵科技学院学报,2008(1):48-52.

[2]胡美华,潘慧锋,赵建阳.浙江省设施农业现状及避灾抗灾对策初探 [J].浙江农业科学,2007(5):494-497.

[3]何圣米,杨悦俭,李必元,等.设施蔬菜-水生蔬菜水旱轮作模式的应用 [J].浙江农业科学,2005(1):10-12.

[4]张怡和.太阳能热水器对大棚土温的增温效应 [J].农业科技通讯,1987(1):1-5.

[5]邵银泽,徐德玉,何有良,等.杭州市发展生态农业研究与思考 [J].杭州农业科技,2005(1):8-13.