陡倾岩层顺向坡“弯曲拉裂”地质现象成因分析

2010-09-06曾剑华周小娟

曾剑华,肖 丽,周小娟

(1.长江勘测规划设计研究院,湖北武汉 430010;2.湖北省地质调查院,湖北武汉 430034)

陡倾岩层顺向坡“弯曲拉裂”地质现象成因分析

曾剑华1,肖 丽1,周小娟2

(1.长江勘测规划设计研究院,湖北武汉 430010;2.湖北省地质调查院,湖北武汉 430034)

在自然界中“弯曲拉裂”地质现象多发生在逆向坡地区,对于顺向坡“弯曲拉裂”地质现象在教科书中亦未提及,实际工程中也很少会注意这种地质现象带来的工程地质问题,对寺坪水电站库区锣鼓洞变形体“弯曲拉裂”地质现象进行了深入分析,对陡倾岩层顺向坡“弯曲拉裂”地质现象的变形过程及力学成因进行了有益探讨。

顺向坡;变形;成因分析

0 引言

寺坪水电站位于湖北省保康县肖家湾,汉江右岸一级支流南河上,是南河流域梯级开发中的控制性工程。大坝为面板堆石坝,坝顶高程318.5 m,正常蓄水位315 m,死水位294 m,总库容2.47×108m3。在导流洞进出口边坡开挖中发现陡倾砂质页岩顺向坡“弯曲拉裂”地质现象,当时基于边坡安全考虑对变形岩体进行了削除处理。2006年水库蓄水至306 m水位,2007年1月对寺坪水电站库区库岸调查与复核,发现距坝址约3.1 km的右岸锣鼓洞陡倾砂质页岩顺向坡库岸变形迹象明显[1],本文结合该变形体勘察在阐述变形体变形特征的基础上对变形体的变形过程和成因机制进行了分析。

1 基本地质环境

工程区内南河流向近NE,在锣鼓洞河段形成一回头湾,锣鼓洞变形体发育于凹岸(南岸),学生沟与竹园沟所构成的岸坡上,为碎屑岩构造风化剥蚀中低山地貌景观,河谷相对开阔,多呈“U”型。总体地形西南高,北东低,海拔高程240~1 200 m,最大相对高差1 000 m,山脉走向近东西向,与区域构造线方向一致滑体。

工程区内基岩岩性主要为志留系下统罗惹坪组(S1lr)的页岩、砂质页岩,岩体湿抗压强度为15~25 MPa,为软岩,岩层倾向0°~20°,倾角60°~78°。锣鼓洞变形体位于寺坪斜歪倒转向斜核部偏南,向斜轴向呈东西向延伸,两翼地层均倾向N。

2 变形体的基本特征

2.1 空间形态

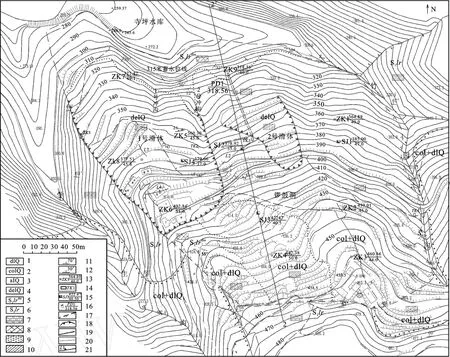

变形体处于竹园沟与学生沟构成的斜坡上(如图1),两沟沟底及其变形体外围均出露为页岩、砂质页岩,岩层倾向NE为主,陡倾角,为顺向坡。在变形体库岸及斜坡局部出露有变形岩层,其产状倾S及中缓倾角为主。变形体平面呈不规则的“四边形”,变形体地形坡度较陡,地形平均坡度约30°,其中前部(高程430 m以下)地形较陡,坡角35°~40°,局部库岸部位达45°以上或为陡崖;其后部(430 m以上)地形稍缓,平均坡角20°左右,局部为缓坡或平台。变形体西起学生沟东至竹园沟,前缘位于库水位下,推测高程275 m左右,后缘高程450~465 m,东西宽约300 m,南北长约350 m,面积10.5×104m2;平均厚度约30 m,最厚达42.4 m,体积约315×104m3。

2.2 物质组成

变形体物质组成自上(地表)而下可分三层,第一层:粉质粘土夹碎石(dlQ),厚度3~6 m,零星分布于变形体表层;第二层:碎块石夹土、碎石土夹块石(col+dlQ、delQ),厚度5.2~36 m,广布于变形体;第三层:变形岩层(S1lrdis),为灰绿—灰色砂质页岩、页岩,岩层倾S为主,中缓倾角,厚2.2~34.4 m,广布于变形区。基岩为志留系下统罗惹坪组(S1lr)的页岩、砂质页岩。

2.3 变形特征

通过勘察揭示变形体具以下主要变形特征。

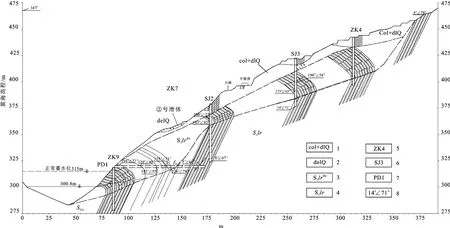

(1)变形体在空间分布上具不均匀性 从勘探点揭示变形体在空间分布上具不均匀性(见图2),最厚

图1 变形体平面地质简图Fig.1 Geologicalmap of deformation

图2 变形体2-2′剖面简图Fig.2 Profile of 2-2′defor mation

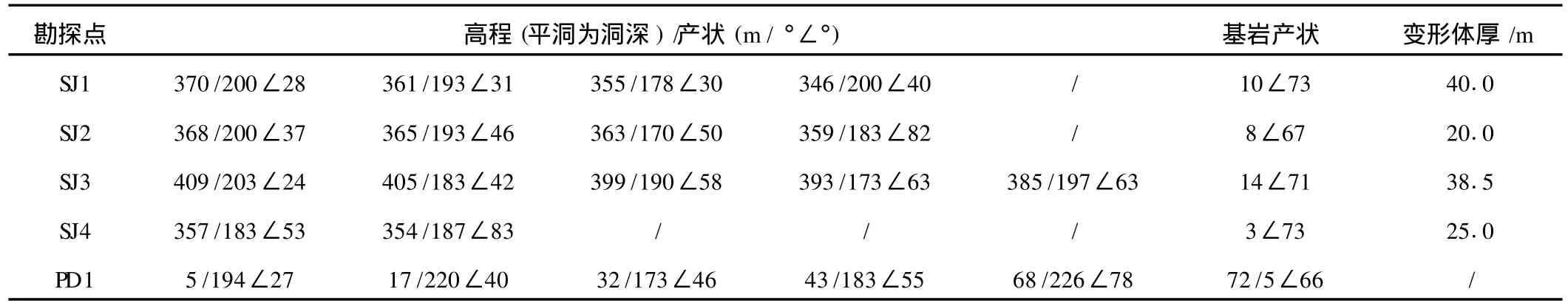

(2)变形体在空间变形上具不一致性 从各勘探点揭示变形岩层总体倾南,但产状不一。变形体上部岩层倾角较下部倾角小,这说明上部岩层弯曲变形量较下部大,变形体变形方向总体倾向临空面,在向南河临空面变形的同时亦产生向竹园沟和学生沟临空方向的变形,表现在勘探点揭示变形岩层的产状不一(见表1)。

表1 竖井、平硐揭示变形岩层产状变化表Table 1 Change table of deformation rock attitude revealed by vertical shaft and adit

在PD1平硐中揭示变形岩层是由缓倾向陡倾渐变为正常岩层的一种变形方式,近库岸部位变形岩层南倾,倾角缓,弯曲变形量大,岩体较破碎,向山体内岩层倾角渐陡,弯曲变形量渐小,岩体变的亦较完整,变形岩层与正常岩层无明显破裂面。

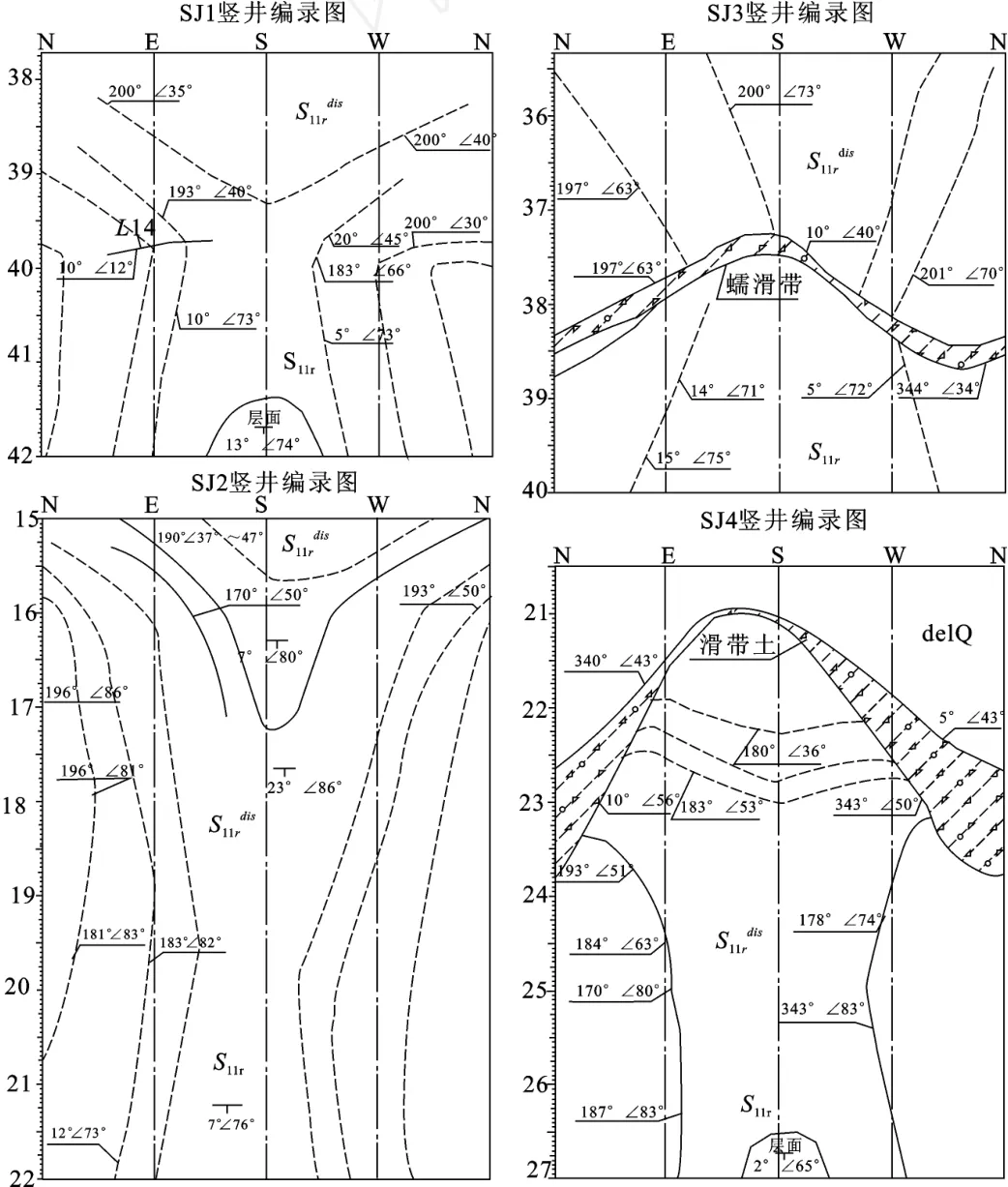

图3 竖井变形岩体与基岩附近编录图Fig.3 Map of defor mation rock at vertical shaft and bedrock

(3)变形体在变形破坏程度上是不相同的 从各竖井勘探揭示(图3):SJ1竖井变形岩层与基岩没有明显分界面,岩层呈渐变过渡,仅在东侧壁岩层产状转换部位见破裂面,张开3~5 mm,向临空面倾,产状10°∠12°;SJ2竖井揭示变形岩层与下伏正常岩层产状渐变,未见破裂面;SJ3竖井揭示变形岩层与下伏正常岩层分界面产状在10°~16°∠40°~43°,变形岩层与正常岩层间破裂面已完全贯通,为一层厚10~20 cm的灰黄色砾碎质粉质粘土,并有蠕滑过的痕迹;SJ4竖井揭示上部变形岩层曾发生过滑移破坏,并形成了现变形体上的1号滑体。

由上述可知:变形体在分布上厚薄不匀、空间上变形不一致、变形破坏程度是不相同的,变形体与下伏正常基岩并未形成统一破裂面,仅局部存在贯通面或滑移破坏。

3 成因分析

成因分析可从两方面说明。

(1)力学成因分析 陡倾岩层顺向坡的这种变形取决于岩体强度、地形条件和外力作用等各种因素。对硬岩来说由于自身强度高,这种变形现象可能不存在,对于缓坡或地形上临空面不足时这种变形现象亦可能不存在。结合锣鼓洞变形体分析如下:①由于斜坡岩石以页岩、砂质页岩为主的软岩,岩体强度低,其自身强度的不足为岩体变形或破坏提供了内因;②由于斜坡三面切割临空,岩体应力释放,向临空面的变形,加之为软岩同时亦会产生岩石流变;③随着斜坡后缘物质不断堆积于坡体,上覆压力在岩层产生向临空方向的剪应力,使得岩层不断向临空面变形,岩体逐渐发生弯曲破裂,随着上覆盖层的不断加厚,剪应力亦不断增加,岩体中的弯曲拉裂面逐渐贯通,岩体发生剪断破坏,破裂面形成;④早期坡体局部的覆盖层滑移破坏对下伏岩层的牵引作用亦是岩体弯曲拉裂的原因。

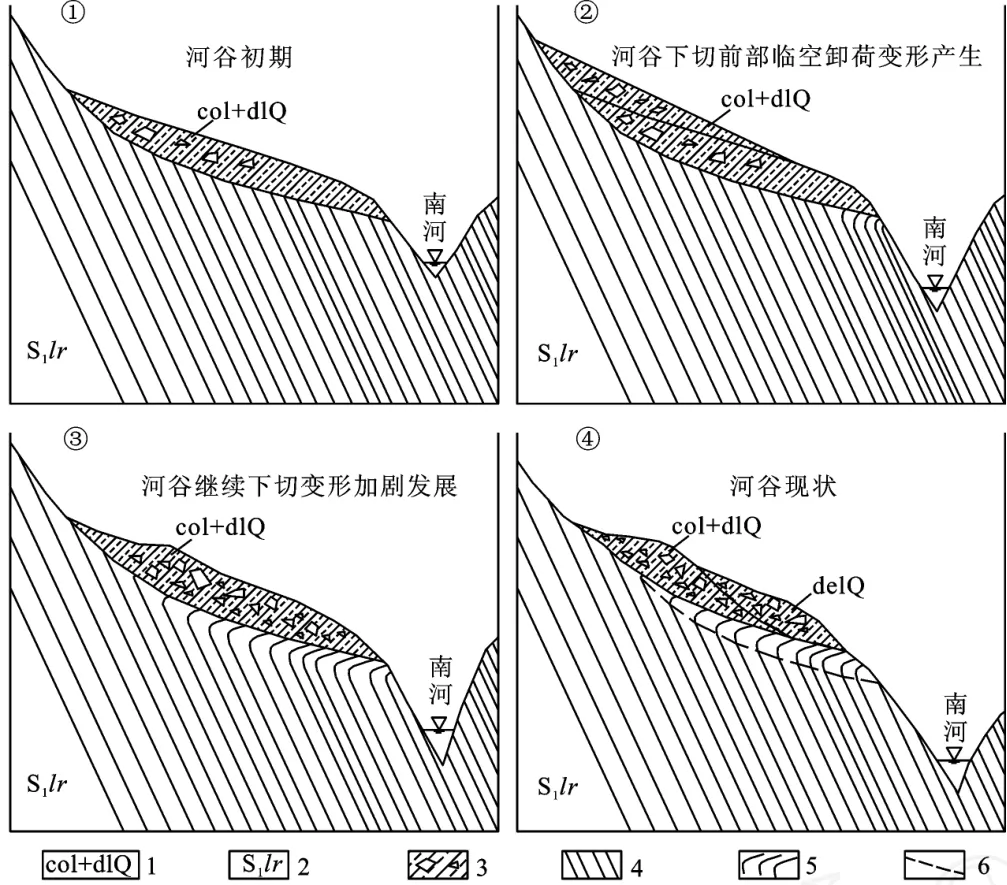

(2)变形过程分析 变形体的形成与南河的发育是密切相关的。变形体形成至今大致经历了以下四个阶段(图4)。

图4 变形体形成演示图Fig.4 Demonstration of the for m of deformation

第一阶段:原始斜坡上堆积后缘来的崩坡积物质,南河初成,于斜坡北侧下切,并伴随斜坡东西两侧的竹园沟和学生沟两沟发育。

第二阶段:随着南河及两侧冲沟的下切,河流回水湾形成,斜坡前缘冲刷加剧,斜坡前缘出现临空,并伴随有斜坡前缘岩体的卸荷变形,出现小规模的弯曲变形和堆积物的塌滑破坏。而后缘坡体崩坡积物质的不断堆积于斜坡上,斜坡出现变形迹象。

第三阶段:南河及两侧冲沟的进一步下切,斜坡前缘临空面加大,两侧冲沟的下切亦使得斜坡两侧失去支撑,岩层在上覆盖层的压重和卸荷作用向临空方向变形。由于岩性较软,岩石表现为长期流变现象,岩层整体表现为以柔性破坏为主的弯曲变形,变形体逐渐形成,其总体变形特征表现为变形上的差异性和不均匀性,如局部因为原始地形为正地形(岩梗或盖层薄)而出现局部变形岩层较薄的现象(如SJ2竖井附近)。

第四阶段:随着南河及两侧冲沟的继续下切,临空的进一步加大,变形体进一步发展,局部变形面裂开贯通,变形体局部出现失稳,如变形体西侧打谷场一带的1号滑体;或沿冲沟和变形体内斜坡堆积物出现一系列的小滑坡。随着南河回水湾的下切及两侧冲沟的溯源侵蚀,变形体表部土体被水流带走,下伏变形岩层出露,如现库岸边出露的一系列变形岩层。

可见变形体形成至今已经历一段地质时期,近期的人类活动使得变形体出现系列的局部变形与破坏,变形体仍在发育中。

4 结语

对自然界中陡倾岩层顺向坡“弯曲拉裂”地质现象是如何产生和形成的,本文通过对寺坪水电站库区锣鼓洞变形体实例分析,对陡倾岩层顺向坡“弯曲拉裂”地质现象的变形过程及力学成因进行了有益探讨,科学地解释了这种自然地质现象的成因机理。

[1] 曾剑华.寺坪水电站库区锣鼓洞变形体工程地质勘察报告[R].武汉:长江岩土工程总公司,2007.

(责任编辑:潘 潇)

Cause Analysis of Bending CrackGeological Phenomenon on the Steep Slope of Consequent Slope

ZENG Jianhua1,XIAO Li1,ZHOU Xiaojuan2

(1.Institute of Three Gorges Survey and Research,Wuhan,Hubei430010;2Hubei Institute of Geological Survey430034)

In the nature ofbending crackgeological phenomenon mostly occurs in reverse slope areas,the consequent slope for thebending crackgeological phenomenon has notmentioned in textbooks.Practical projects rarely pay attention to such geological phenomena engineering geological problems.In-depth analysis ofbending crackgeological phenomena ofLuogudong deformable body in Siping Hydropower Reservoir was conducted.Bending crackon the steep slope of consequent slope and mechanical deformation causes useful study.

consequent slope;defor mation;cause analysis

TU413.6+2

A

1671-1211(2010)05-0608-04

2010-07-01;改回日期:2010-09-06

曾剑华(1971-),男,高级工程师,工程地质与水文地质专业,从事工程地质勘察与研究工作。E-mail:mrzjhua@163.com