发展循环经济推进重化工集聚城区改造升级

2010-09-01湖北省武汉市青山区发改委

湖北省武汉市青山区发改委

(湖北 武汉 430014)

发展循环经济推进重化工集聚城区改造升级

湖北省武汉市青山区发改委

(湖北 武汉 430014)

青山区作为全国著名的钢铁基地和老工业区,在推进钢铁、石化、环保等优势产业发展的同时,突破环境、资源限制“瓶颈”,以理念创新、体制创新、机制创新和科技创新为动力,坚持规划引领,加强政府引导,突出企业主体,强化项目支撑,鼓励全民参与,全方位启动循环经济试点工作,推动了地区发展方式的转变和区域产业结构优化,为探索我国重化工聚集区走新型工业化道路提供借鉴。

循环经济;重化工集聚区;新型工业化;青山区

党的十七大提出了“建设生态文明,基本形成节约能源资源和保护生态环境的产业结构、增长方式、消费模式”的目标。青山区作为武汉市打造先进制造业基地的重点区域,随着“三桥一站”的建设,青山区的城市功能将发生重大变化。作为全国著名的钢铁基地和老工业区,思考如何在推进钢铁、石化、环保等优势产业发展、保持经济发展优势的同时,有效地突破环境、资源限制“瓶颈”,创造性地将循环经济理念运用于实际,用循环方式推动重化工集聚区走新型工业化道路,逐步实现改造升级,成为武汉城市圈“两型”社会建设的开路先锋,具有十分重大的意义。

1 青山区循环经济发展定性分析

1.1 两大基本特征

1.1.1 工业化程度高的重化工集聚区

青山区是一个工业化程度高的新兴工业城区和重化工集聚区,在全国具有典型性。区内聚集了武钢、武石化、青山船厂、青山热电厂等各类大中型企业近200家,产业基础雄厚,工业门类齐全。武钢作为钢铁行业世界排名第十、全国第三的特大型钢铁联合企业,现正在加快建设中国汽车板主要生产基地和全球最具竞争力的冷轧硅钢片生产基地、绿色环保型工厂,努力成为国际一流有竞争力的现代化钢铁企业集团。武石化正在实施“双八”工程改造(800万t炼油扩改、新建80万t乙烯),使企业炼油能力达到800万t,80万t乙烯项目实现投产,企业成为中部地区最大的国家特大型炼化一体化企业。中国长航集团青山船厂、中船重工武汉船用机械有限责任公司、武汉重工铸锻有限责任公司等船舶制造骨干企业,通过不断提高整船的建造实力,建设成为中国内陆地区最大的特种船舶制造基地。

1.1.2 具备发展循环经济的独特条件

由于青山区是目前国内省会城市中唯一的重化工企业高度集中的工业城区,因此全区资源、能源消耗总量和“三废”排放量在武汉市占有很大比重。以2007年相关指标为例,全区综合能源消费量为1 271.39万t标煤,占全市能源消耗总量34%;工业固体废弃物产生量 676.27万 t,占全市总量的 73.3%;废气排放量2 480.42亿m3,占全市总量的81.3%;工业废水排放量1.49亿t,占全市总量的65.4%。在推动钢铁、石化、环保等优势产业不断发展的同时,青山区充分利用区内丰富的二次资源和能源,最大程度地减少资源能源消耗和污染物排放,努力建设成为“武汉城市圈”大循环经济试验区的核心区域和武汉市“两型社会”、节能减排的重点城区,成为发展低碳经济、绿色经济的先行城区。

1.2 发展模式

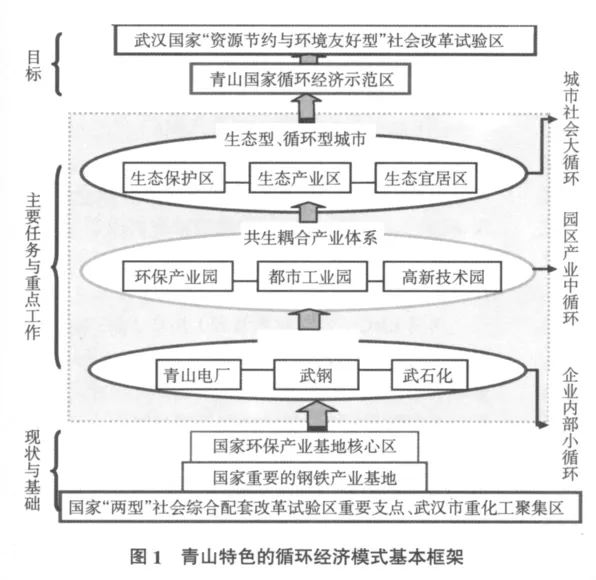

青山区从企业、园区、城市循环3个层面推进,在生产和消费两大领域实现突破,以“三企(武钢、武石化、青山电厂)、三园(都市工业园、环保产业园、高新技术孵化园)、三区(生态产业区、生态宜居区、生态保护区)”为依托,以点带面,连点成片,梯次推进,辐射发展,努力实现企业、园区和城市3个层面的循环和产业结构、城市功能及发展方式的转变,开创重化工集聚城区改造升级的青山模式(见图1)。

1.3 试点工作创新

近3年来,青山区以科学发展观为指导,以创建国家循环经济示范区为目标,按照武汉市“两型社会”建设的总体部署和要求,以理念创新、体制创新、机制创新和科技创新为动力,坚持规划引领,加强政府引导,突出企业主体,强化项目支撑,鼓励全民参与,在企业、园区、社会3个层面全方位启动循环经济试点工作,推动了地区发展方式的转变和区域产业结构优化,在探索重化工聚集区走新型工业化道路上迈出坚实步伐。

1.4 存在的突出问题

从外部发展环境看,一是法律保障体系需要进一步完善,应加快制定和出台推进循环经济发展的地方性法规;二是在相关配套支持方面,亟需相关部门在项目、资金、税收、融资等方面对本地区给予支持和倾斜。

从内部推动情况看,一是应进一步提高推进工作合力,实现政府主导推动力与企业内在驱动力的有机结合,形成有利于循环经济发展的整体合力,推动循环经济纵深发展;二是需不断加大道路、管网等城市基础配套设施建设力度,形成与循环经济发展相配套的硬件条件。

1.5 主要工作

1.5.1 政府主导,初步形成发展循环经济工作体系

试点启动以来,青山区充分发挥政府的主导作用,探索形成一套行之有效的循环经济工作体系。一是建立起有效的政府协调机制,成立由区委、区政府主要领导为组长,各相关部门及驻区大单位主要负责人参加的循环经济试点工作领导小组,组建了循环经济办公室及循环经济发展中心等工作专班。二是突出了规划的引领作用,完成了《青山区循环经济发展总体规划》和《武汉市青山生态城区建设规划》等规划的编制,制定了《青山区循环经济试点实施方案》,出台了青山区《关于全面推进循环经济发展的若干意见》等8个配套文件,将循环经济的各项任务及指标分解落实到各职能部门,纳入区政府绩效目标考核,推动了循环经济目标的落实。三是加大资金的投入和工作的宣传,区政府每年在财政预算中安排500万元的区级循环经济发展专项资金,对循环经济重点项目和示范工程进行重点扶持和引导。设立青山循环经济网站,全方位提供循环经济技术、资源综合利用,以及行业咨询、专家人才库等信息,建设面向社会的信息交流服务平台。

1.5.2 企业主体,着力构建循环经济型产业体系

以建设和培育钢铁、石化、电力3大循环经济型产业链为重点,构建青山循环经济型产业体系。

1.5.2.1 推进以武钢为龙头的循环型钢铁生产及制造产业链

武钢在瞄准世界500强目标,打造国际一流的有竞争力的现代化钢铁企业集团的进程中,充分体现循环经济理念,从提高铁素资源循环、能源循环梯级利用、水资源循环利用、固体废弃物综合利用和废气治理及资源化等5个方面入手,应用国际最先进的冶炼、节能、节水、节地等先进工艺技术及装备,先后完成了三炼钢、一炼钢平炉改转炉、二热轧、二冷轧、二硅钢等新、改、扩工程,实现源头资源消耗减量化;按照工序内部、厂内、厂际多级用水循环原则,采用高效、安全可靠的先进水处理技术和工艺,将焦化厂等企业的直流供水改为循环回用,并相继建成了北湖和工业港2座污水处理厂,日处理工业废水总量达到44万t,提高钢铁生产的水循环利用率,结束了武钢向长江排放废水的历史;推动各个生产工序中产生的各种余热、余压、余气、废水、废钢、含铁尘泥、轧钢铁皮、各种煤气的回收再利用,所有高炉配置了煤气余压发电(TRT)设备,实施了燃气蒸汽循环发电(CCPP)、干熄焦、苯加氢、转炉煤气和蒸汽回收等重大节能减排工程;利用钢渣、炉渣、煤焦油、粉煤灰和氧化铁皮等固体废弃物作为建材、耐火材料、磁性材料的原料,推动资源的循环利用以及废弃物的再资源化,全区工业固体废物综合利用率达到93.95%;将钢铁企业由过去单一的生产功能,拓展为钢铁生产、能源转换、固废消纳和资源再生等多种功能。

1.5.2.2 建立以武石化为龙头的循环型石油化工产业链

以武石化800万t炼油扩改工程为依托,抓住80万t乙烯项目启动机遇,延伸产业链,形成石化企业之间,石化企业与钢铁、电力等其他关联企业之间,石化企业与社会之间的化工原料、中间体、产品、副产品及废弃物的互供共享关系。实施“油品质量升级改造工程”,为80万t乙烯项目提供大部分的优质裂解原料;引进武汉保华石化新材料有限公司等一批民营企业,对石化副产品——外甩油浆进行深加工和综合利用,开发新型高分子材料,把低价值的外甩油浆变成市场急需的产品;建设含硫污水汽提处理装置、武石化高浓度污水处理及回用等水处理工程,减少了新水的用量,使武石化资源综合利用指标、污染物排放指标、综合能耗和水耗指标达到国内先进水平。

1.5.2.3 建立以国电青山热电公司为龙头的循环型电力产业链

以提高燃煤发电效率为重点,积极推进“上大压小”2×35万kW热电联产机组建设,完成了12号机组通流、脱硫项目改造。以热能梯级利用为重点,加快热电联产项目建设,建成武汉“冬暖夏凉”工程首站,启动都市工业园集中供热项目等电厂余热资源多级利用工程的建设,满足武钢、武石化及青山都市工业园生产的热力需求。以灰渣综合利用为重点,加大粉煤灰和脱硫石膏等副产品的开发,推动春笋集团粉煤灰砌块墙体材料和武冶院脱硫石膏轻质砌块的规模化发展。

1.5.3 防治并重,探索建立生态建设和环境保护体系

1.5.3.1 生态城区创建工程

重点抓了3项工程和改革投资方法

编制《青山生态城区建设规划》,完成青山港一期、青山公园整治和工人村防护小森林一期工程建设,推进天兴洲大桥沿线绿化带建设和青山港综合整治工程的建设。2008年,全区绿地率达38%,绿化覆盖率达48%,人均公共绿地面积8.13 m2,生态建设走在全市前列。

1.5.3.2 清洁生产审核工程

在武汉市率先启动“清洁生产审核3年行动计划”,全面实施地区清洁生产审核工程,力争3年内使武钢、石化、461等33家地区重点耗能企业通过清洁生产审核。启动了武钢、石化等22家企业清洁生产审核,定期组织地区清洁生产审核培训班,武钢、青江化工、武钢维苏威高级陶瓷有限公司等3家企业率先通过清洁生产审核验收。

1.5.3.3 淘汰落后产能工程

组织环保整治专项行动,先后关停了青山热电厂2台5万W火电机组、武汉叠峰水泥厂(年产60万t)、武汉三磊水泥公司(年产40万t)以及武汉一冶东远水泥厂和武汉冶金渣环保矿渣水泥厂等多家企业生产线,完成了地区内29台锅炉的清洁燃料改造,推动区域环境质量的改善。

1.5.3.4 探索新的投融资方式

利用EMC(合同能源管理)、BOT、DBO等新的投融资方式,推动节能减排项目的建设。2009年,武钢与中国节能投资总公司合作,启动绿色照明工程建设,计划用3年时间,利用合同能源管理(EMC)方式,用环保、节能、高效的新型照明装置替换原有传统照明灯具,逐步对武钢20多个厂矿的照明装置进行节能改造。

1.5.4 项目兴区,建设循环经济项目支撑体系

加大项目的策划和推进,建成包括节能、减排、资源综合利用、公用基础设施一体化等8大类、80个、总投资206亿元的循环经济项目库,实现分级负责、动态管理,初步形成了“策划一批、准备一批、建设一批、竣工一批”的梯次推进和滚动发展的格局。同时,通过循环经济试点,推动相关项目的“政策化、资金化、落地化”,先后建设了一大批循环经济重点项目,形成了一批亮点工程。

1.5.5 强化管理,探索建立资源综合利用管理控制体系

1.5.5.1 初步建立能源综合利用管理控制体系

以企业节能减排责任制为基础,支持企业建立完善减排和资源利用的监测、统计、考核体系,推动企业广泛开展项目节能评估审查和环境影响评价审查,建设青山区驻区企业内部节能和能源回收利用系统、企业间能源梯级利用系统和能源综合利用系统。制定全区单位GDP能耗、主要污染物排放统计、监测、考核体系和实施办法,支持和鼓励企业推行节能降耗问责制和“一票否决”制。

1.5.5.2 探索建立水资源循环利用管理控制体系

在新建小区中开展中水回用和雨水收集试点,建成绿景苑、依江畔园、青扬六和、青扬十街等生活小区水资源综合利用项目,加强重点行业、重点企业用水定额管理,在全区全面推广使用节水型用水器具,积极推行先进实用的节水技术工艺。

1.5.5.3 促进二次资源高效利用工作体系的建立

成立地区资源综合利用协会,将从事于资源节约综合利用、发展循环经济、环境保护、科研、设计、生产、流通、服务等企事业单位纳入协会体系。开展地区二次资源、二次能源综合利用专题调研,对青山地区武钢、青山电厂、石化等大型企业的固体废弃物以及富余和放散的能源(余能)现状进行了系统调查,分析和提出了青山地区大型企业副产品、废品、固体废弃物再利用和已利用的产品提档升级的途径和技术方案,组织专家完成《青山区二次资源二次能源梯级利用方案的研究》,并通过湖北省科技厅的鉴定,为推进青山区循环经济产业链发展提供科学依据。

1.6 发展循环经济的外部要素

1.6.1 税收优惠政策

国家制定了多项促进循环经济发展的税收优惠政策,如《资源综合利用企业所得税优惠目录》、《环境保护专用设备企业所得税优惠目录》、《节能节水专用设备企业所得税优惠目录》、《安全生产专用设备企业所得税优惠目录》等。

1.6.2 地方财政支持政策

武汉市从2006年起就建立了市级节能专项资金,并每年递增。仅2008年就投入节能专项资金11 112万元,比2007年增加3 900万元。其中,武汉市安排了工业节能专项资金1 000万元,通过以奖代补方式重点支持工业节能技术改造示范项目,支持推广使用高效清洁燃烧、余热余压利用、高效机电变频、高低压无功补偿、可再生能源等节能新技术、新产品、新装备和新材料。

1.6.3 鼓励和限制投资方向的政策

《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》及财政部印发的《淘汰落后产能中央财政奖励资金管理暂行办法》要求,对小火电、小水泥、小造纸、小印染、小酒精进行专项治理,安排节能减排专项资金进行支持。

1.7 内部支撑条件

1.7.1 政策支撑

青山区出台《关于推进资源节约型和环境友好型社会建设综合配套改革试验工作的实施意见》和《全面推进循环经济发展的若干意见》等指导性文件,制发《青山区“两型”社会建设示范创建活动实施方案》。与之相配套,出台了鼓励和促进清洁生产审核、生活垃圾分类收集和生化处理、住宅小区建设中水回用设施等8个文件。将发展循环经济专项资金500万元纳入年度财政预算,制定鼓励企业和居民积极参与循环经济建设的奖励办法。

1.7.2 项目支撑

青山区按照循环经济规划和产业导向要求,结合区内实际,建立起固废资源综合利用、节能环保、公用工程一体化等8大类、80个、投资206亿元的《青山区循环经济重大项目库》。近期,按照“资金化、项目化、政策化”的要求,加大项目策划工作力度,细化服务措施,策划和包装了节能电机技术开发及产业化、新型钢卷软包装、武汉国际钢铁(化工)物流服务中心等一批投资在5000万元以上的重大产业发展项目。

1.7.3 技术支撑

一是整合高等院校和专业院所科技资源。充分整合区内4个省级以上重点实验室、4个工程技术中心、2个省级以上企业技术研发中心的科研力量。调动鼓励国家环境保护烟气控制工程技术中心、武汉市大气污染控制工程技术研究中心、武汉科技大学环保工程中心、中钢集团武汉安全环保研究院、武汉钢铁设计研究总院等,为循环经济的发展提供强大的技术支持。二是发挥武汉循环经济研究院的优势。加强武汉循环经济研究院在资源节约和循环利用技术的科技攻关及产业化发展,重点开发有普遍推广意义的资源节约技术、能量梯级利用技术、延长产业链技术、有毒有害原材料替代技术、回收处理技术、绿色再制造等技术,加快策划和包装一批循环经济技术攻关产业化项目。

1.7.4 搭建服务平台

一是成立循环经济发展中心。二是成立地区资源综合利用协会。成立的“武汉市青山区资源节约综合利用协会”。三是设立青山循环经济网站。全方位提供循环经济技术、资源综合利用、行业咨询及专家人才库等信息,使之成为面向社会的信息交流服务平台。

1.8 循环经济试点的发展规划

青山区制定的《青山区循环经济发展规划》,提出了“三步走”的战略目标。第一步,即到2010年,以节能减排为重点,推进清洁生产,优化产业结构,逐步完善循环经济产业链,将主导产业和配套产业纳入循环经济系统,使区域可持续发展得到有效保障。以2005年为基准,国内生产总值单位能耗降低20%以上,主要污染物排放总量减少20%以上。第二步,到2015年,产业结构得到根本转变,经济发展的资源、环境成本明显降低,基本形成循环经济青山模式,国家循环经济试点示范区。第三步,到2020年,单位资源消耗、废物排放等指标达到国内领先水平,经济、社会发展走上可持续发展道路,实现建设生态工业城区目标,成为全市经济发达、城市功能齐全、人居环境舒适的主城区之一。

X321;F049

A

1674-0912(2010)08-0014-04