王家沟流域水土保持综合治理措施优化组合及动态分析

2010-08-29赵芹珍贾志军刘志刚王小平山西省水土保持科学研究所

赵芹珍 贾志军 刘志刚 王小平(山西省水土保持科学研究所)

1 研究区概况

吕梁市离石区王家沟流域,总面积9.1 km2,为黄河一级支流三川河流域一级支沟,地处东经111°09′,北 纬 37°33′。 流 域 海 拔 高 程 950~1 320 m,地表被第四纪黄土所覆盖,主要土壤类型为黄绵土和栗褐土。流域内梁峁交错,沟壑纵横,呈典型的黄土丘陵沟壑区地貌景观。据多年实测资料,年平均降水量506.5 mm,汛期(5~9月)降水量368.0 mm,占年降水量的72.5%,雨型多属暴雨;年平均气温8.8℃,极端最高气温38.9℃,极端最低气温-27.2℃,年≧10℃的积温3 000~3 300℃,年日照时数2 592.2 h,无霜期160~200 d,年均风速1.3 m/s。流域人口密度 178 人/km2,耕地面积373.3 hm2。

2 流域治理主要措施及基本组合比例

水土保持综合治理中所采取的主要措施有农业措施、生物措施、工程措施及管理措施,前三种措施为技术措施,比较广泛采用的有水土保持耕作法、梯田、造林、种草、封山禁牧、沟头防护、谷坊、淤地坝、骨干坝等,这些措施从峁顶到沟底层层设防,节节拦蓄,形成完整的水土保持综合防护体系。研究表明,黄土丘陵沟壑区水土保持综合治理主要措施包括水平梯田、淤地坝、造林、种草等。多年来,在黄土丘陵沟壑区的许多小流域开展了综合治理,对治理措施及其组合的问题进行了大量研究,形成了不同自然条件下的治理典型。本文以晋西王家沟流域为例,对该流域主要措施及其优化组合的动态变化进行分析研究,以便为流域土壤侵蚀格局变化与侵蚀产沙关系研究提供数据基础。

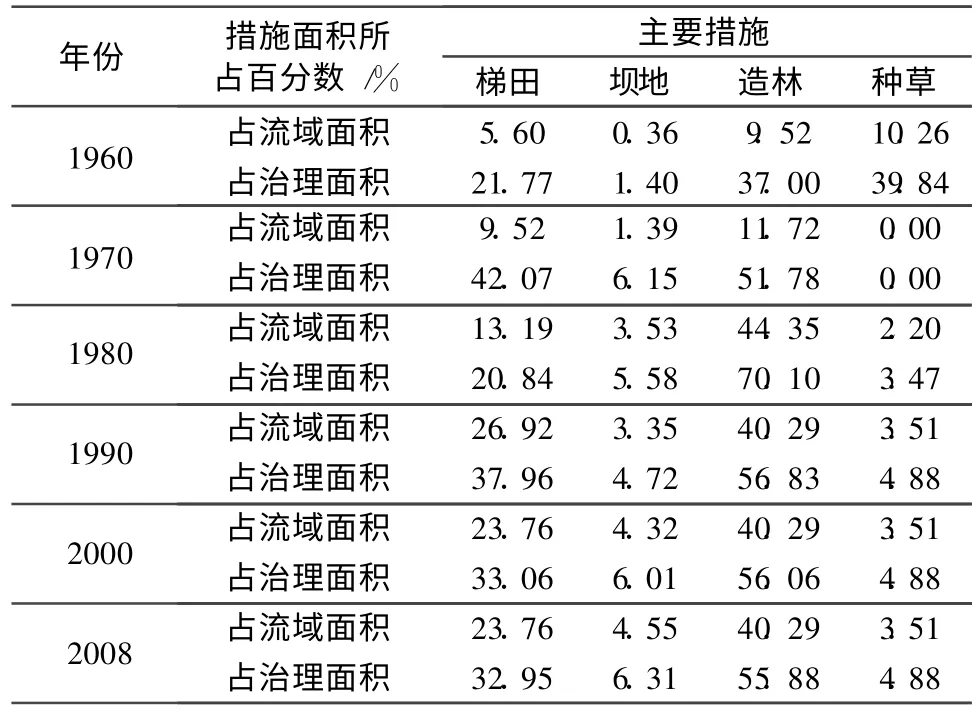

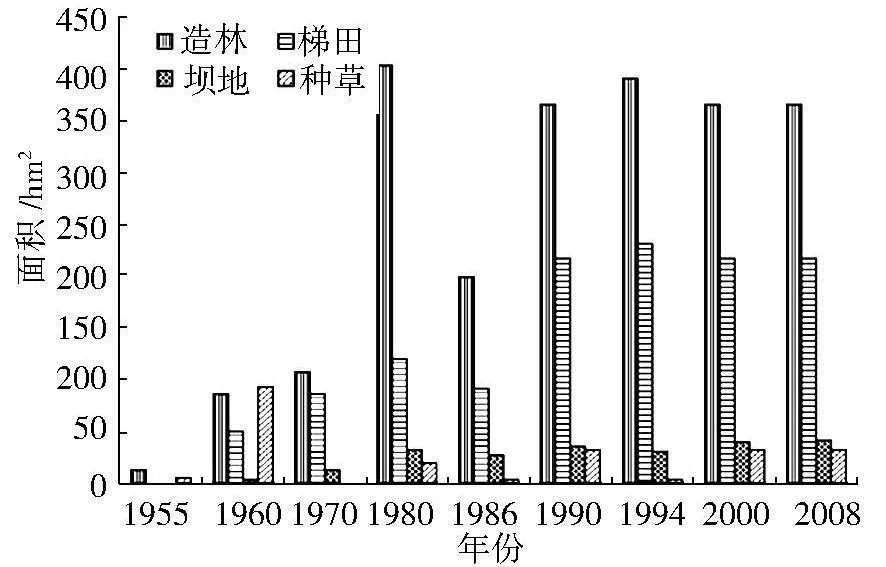

王家沟流域水土保持治理始于1955年,从初期的单一措施分散治理逐步发展到后期的综合连片集中治理。各项措施1960~2008年的配置组合比例见表1、图1。截止2008年底,累计治理面积达到656.1 hm2,其中,水平梯田 216.2 hm2,坝地41.4 hm2,造林366.6 hm2,人工种草31.9 hm2。与1970年相比,4 项主要措施配置比例由 42.07%、6.15%、51.78%、0.00%调整为32.95%、6.31%、55.88%和 4.88%,治理度由 22.63%提高为72.10%。据研究认为,黄土丘陵沟壑区第一副区小流域主要措施优化组合的比例应为:水平梯田18%~25%,人 工 造 林 45%~55%,人 工 种 草20%~25%,坝地5.5%~7.5%,水地 0.5%~2.7%。参考此数值,结合资料分析可知,王家沟流域综合治理的主要特点是基本农田所占比例较大,种草面积偏小,造林和坝地面积比例符合本类型区措施优化组合比例。总体上看,各项水土保持措施组合配置比例走向协调与合理,流域治理稳步发展。

3 综合治理措施组合结构动态分析

3.1 治理措施格局的动态变化特征

王家沟流域积累了长系列的基本资料,利用多年调查实测数据,分析不同时期水土保持措施组合的时序动态变化。从1955年到2008年,流域水土保持治理措施面积数量发生了显著的变化(图1、表2)。 1960年,流域水土保持治理措施面积大小顺序依次为种草>造林>梯田>坝地,最大的类型是草地,占流域总面积的10.26%,治理面积的39.84%;其次是造林,占流域面积的 9.52%,治理面积的37.00%。从措施配置结构来看,流域治理初期以林草措施为主。 1970年以后,随着治理进度的推进,各项治理措施面积的大小顺序改变为造林>梯田>坝地>草地,流域内梯田和林地面积急剧增加;这一阶段虽然林地面积所占比例很高,但梯田面积的增加幅度最大,反映了这一时期坡面工程措施得到了较快的发展。

表1 王家沟流域水土保持综合治理主要措施基本组合比例

图1 王家沟流域不同时期治理措施结构比较

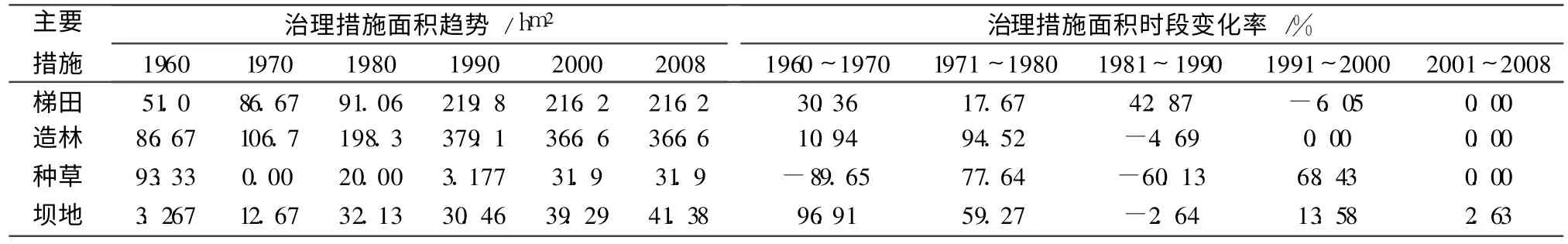

从各项主要治理措施的时段变化率来看,梯田的最大变化时段发生在1981~1990年之间,变化率为42.87%,最小变化时段发生在 2001~2008年间,变化率为 0.00%;造林最大变化时段发生在1971~1980年间,变化率为94.52%,最小变化时段发生在1991~2008年之间,变化率为0.00%;种草最大变化时段发生在1960~1970年间,变化率为-89.65%,最小变化时段发生在2001~2008年之间,变化率为 0.00%;坝地最大变化时段发生在1960~1970年间,变化率为96.91%,最小变化时段发生在2001~2008年之间,变化率为2.63%(详见表2)。

表2 1960-2008年王家沟流域综合治理主要措施组合动态变化

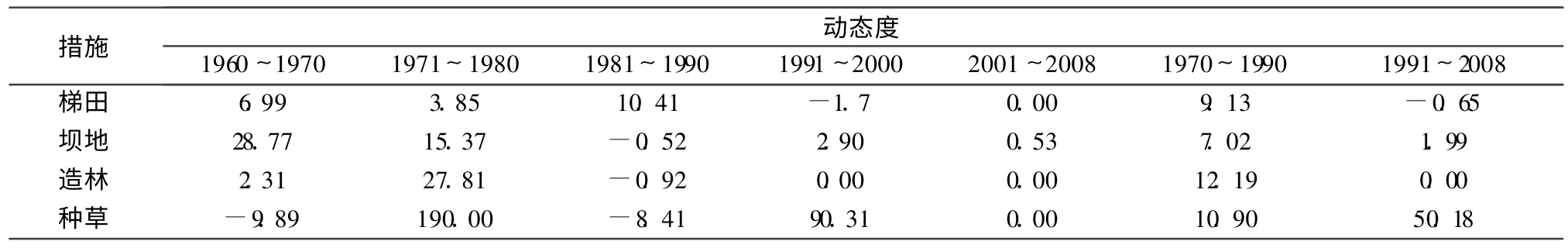

3.2 治理措施组合格局的动态度分析

土地利用动态度模型是定量反映区域土地利用变化的速率,对比不同时段土地利用变化差异和预测未来土地利用变化的趋势。单一土地利用类型动态度表示某研究区域一定时间范围内某种土地利用类型的数量变化情况,反映区域土地利用/覆被变化中土地利用类型变化的激烈程度,分析人类社会经济活动对区域土地利用变化等方面的影响。将研究区的时间动态特征范围划分为4种类型:急剧变化型(>61)、快速变化型(41~60)、慢速变化型(21~40)、极缓慢变化型(0~20)。以此模型分析流域不同治理时期主要措施的动态变化特征,计算出流域1960~2008年间治理措施组合的动态度(见表3)。计算结果显示出流域多年来治理措施组合的变化情况:1960~1990年间梯田面积呈极缓慢逐渐增长,90年代以后维持不变;坝地面积1960~1970年呈缓慢逐渐增长,1971~1980年呈极缓慢增长,80年代后有少量增长;造林面积1960~1970年处于极缓慢增长状态,1971~1980年呈缓慢增长,80年代后一直保持不变;草地面积 1960~1970年为衰减趋势,1971~1980年呈急剧增长变化,1981~1990年开始减少,1991~2000年处于急剧增长变化,2000年以后维持现状。总体上看,70年代以后流域水土保持主要治理措施的动态变化情况是梯田、坝地、造林面积都处于缓慢增长状态,而人工草地面积呈减少趋势,主要原因是灌木林的载畜能力逐年提高,逐步取代了人工草地,体现出发展基本农田、保证粮食自给、加大灌木林种植面积,提高小流域综合治理水平与效益的思想宗旨。通过综合治理,改变了流域的景观基质,呈现出以梯田和灌木林为基质的水土保持措施景观,形成了一个较为完整的水土保持防护体系。

表3 王家沟流域1960~2008年治理措施动态度分析

4 结论

综上所述,王家沟流域在多年的综合治理实践过程中,以人与自然和谐、改善生态环境和群众生产生活条件为目的,以实现生态环境良性循环为原则,大力发展基本农田建设,沟坡兼治,植物措施与工程措施相结合综合治理。水土保持治理措施组合结构发生了显著变化,呈现出以梯田为基质的水土保持措施景观。农林牧用地结构比例比较协调,形成了一个较为完整的水土保持防护体系。

[1]杨才敏.晋西黄土丘陵沟壑区水土流失综合治理开发研究[M].北京:中国科学技术出版社,1995.

[2]余新晓,秦富仓著.流域侵蚀动力学[M].北京:科学出版社,2007.

[3]姚文艺,李占斌,康玲玲.黄土高原土壤侵蚀治理的生态环境效应[M].北京:科学出版社,2005.

[4]赵卫权,杨 华.基于RS与GIS的重庆主城区土地利用及土地覆盖变化分析[J].水土保持通报,2008,28(1):110~114.