白质疏松与脑梗死后意识状态的关系

2010-08-25方燕南

李 花, 方燕南

随着影像学的发展,可见脑室周围白质异常改变,为了更形象地描述神经影像学上的白质异常改变,Hachinski于 1987年提出白质疏松(Leukoaraiosis,LA)这一概念,是指脑室周围或皮质下半卵圆中心区存在 CT上的白质斑片状或弥漫性的低密度灶,或 MRI上 T2加权图像的高信号改变[1]见图1。目前已经发现白质疏松可以影响脑梗死患者的认知功能[2],延缓患者肢体功能的恢复[3],在脑梗死患者中有一部分存在意识障碍,关于白质疏松对脑梗死后意识状态的影响报道甚少,因此我们对 138例脑梗死患者进行前瞻性的追踪观察,以探讨白质疏松对脑梗死后意识状态的影响。

1 资料与方法

1.1 病例选择 本研究收集脑梗死患者 138例,符合第四届脑血管病学会议的脑血管疾病的诊断要点的诊断标准,在发病 1w内收入病房,排除凝血机制异常引起的脑梗死患者,排除脑栓塞,有完整的病史、神经系统检查和 MRI影像学资料,按照患者入院的先后顺序入组,中间未遗漏符合入组条件的患者。

图1 MRI T2加权像示侧脑室前后角周围及半卵圆中心白质疏松

1.2 病例分组 白质疏松的诊断标准[1]是指脑室周围或皮质下半卵圆中心区存在 CT上的白质斑片状或弥漫性的低密度灶,或 MRI上 T2加权图像的高信号改变。按照上述诊断标准,影像学资料MR显示有白质改变的患者归入白质疏松组,共 78例,平均年龄 69.88±9.45岁,其中男性 54例(69.2%),女性 24例(30.8%)。MR无白质改变的患者归入非白质疏松组,共 60例,平均年龄 64.15±12.79,男性 39例(65%),女性 21例(35%),两组患者在年龄、性别上无统计学差异。

1.3 评分标准 对所有入选患者在发病初进行英国 OCSP临床分型[4],分为 4型,即全前循环梗死(TACI)、部分前循环梗死(PACI)、后循环梗死(POCI)和腔隙性梗死(LACI),同时详细记录梗死病灶的部位和面积大小。病灶面积大小的评定标准:按解剖部位分为大脑梗死、小脑梗死和脑干梗死。其中大脑梗死分为:(1)大梗死:超过一个脑叶,5cm以上。(2)中梗死:小于一个脑叶,3.1~5cm。(3)小梗死:1.6~3cm。(4)腔隙性梗死:小于 1.5cm。(5)多发性梗死:多个中、小及腔隙性梗死。在入院初、发病 1m、3m时进行 Glasgow昏迷量表评分,最高为 15分,最低为 0分。

1.4 统计学处理 所有数据均经 SPSS10.0统计软件包进行处理,分别使用 t检验、χ2检验及 Logistic回归进行统计分析,以 P<0.05为两组间的差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 患者入组情况 在入组的 138例患者中,失访 3例,2例为白质疏松组患者,仅有入院时及1m时的 Glasgow昏迷量表评分,1例为非白质疏松组患者,仅有入院时的 Glasgow昏迷量表评分。白质疏松组共死亡 6例,其中在发病 1m内死亡者有 2例,4例在发病 1~3m内死亡。非白质疏松组共死亡 4例,均在发病 1m内死亡。

2.2 影响两组患者意识状态因素的比较 为了明确白质疏松是否为梗死初意识障碍的独立危险因素,将可能影响脑梗死发病初意识状态的相关因素进行 t检验和 χ2检验,然后将有统计学差异的因素进入 Logistic回归。在 138例患者中,在发病初有意识障碍的患者为 29例,其中 TACI 17例,POCI 5例,PACI 7例,LACI 0例,无意识障碍的患者为 109例,其中 TACI 3例,POCI 14例,PACI 50例,LACI 42例。在 OCSP分型中,会造成意识障碍的主要是TACI和 POCI分型,因此将这两种分型合为一组与PACI和 LACI分型进行比较;皮层脑叶和脑干的病变会影响意识状态,将这两个部位的病变合为一组与其他部位的病变进行比较;同时大中面积的病灶会影响意识状态,因此也合为一组与其他面积大小的病灶进行比较,具体见表1。

从表1可以看出在两组比较中,白质疏松、病变部位、病灶大小、OCSP分型的差异存在统计学意义,将上述四项以向前逐步法进入 Logistic回归,发现 OCSP分型和白质疏松是影响意识障碍的独立危险因素[意识障碍 =2.673×OCSP分型 +1.666×白质疏松 -4.607,P<0.05],见表2。

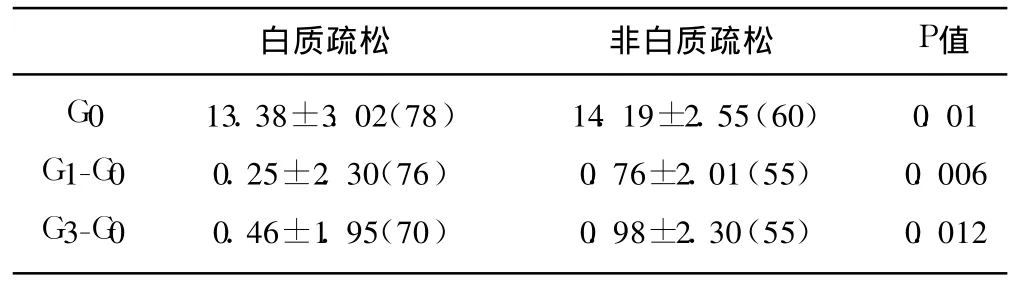

2.3 两组患者各阶段意识状态的比较 将白质疏松组和非白质疏松组两组患者在发病初的Glasgow昏迷量表评分进行 t检验,同时分别对两组在发病 1m及 3m的评分与发病初的差值进行 t检验。如表3所示,两组之间的差异具有统计学意义,在发病初期 Glasgow评分中,白质疏松组的评分低于非白质疏松组,也就是说白质疏松组的意识障碍程度重于非白质疏松组;在发病 1m及 3m的评分与初期评分差值比较中,白质疏松组的评分差值明显低于非白质疏松组,提示白质疏松组意识障碍的改善程度小于非白质疏松组。

表1 与意识障碍相关因素的比较

表2 与意识障碍相关因素的Logistic回归

表3 两组患者各阶段评分比较

3 讨 论

白质疏松是一个用来描述影像学上脑白质异常改变的术语,许多神经系统疾病都可以出现这种表现,它不具有特异性。由于遗传因素、自身免疫、代谢缺陷或毒物中毒引起的白质疏松,可以找到明确病因,但在一部分健康老年人的影像学上也发现有白质疏松,这些老年人可以是有症状的,也可以是无症状的。由于大脑白质位于长穿通血管与室管膜下动脉供血的分水岭区,目前多认为这类老年人白质疏松的发生可能是由于大脑白质缺血所致。

关于白质疏松影响脑梗死预后的研究国内外已经有报道,多数研究都发现白质疏松会影响脑梗死的预后[3,5,6],认为白质疏松的形成可能与慢性缺血有关,小动脉的粥样硬化和脑低灌注起主要作用[7,8],这些弥漫性的小动脉硬化及脑循环障碍可能破坏了脑的代偿机制,从而影响了脑梗死后神经功能的康复[5]。

本研究发现在发病初白质疏松组的意识障碍重于非白质疏松组,在发病 1m和 3m时,白质疏松组意识障碍的改善程度明显小于非白质疏松组,推测白质疏松可能会在早期阻碍患者意识恢复。一般而言,皮层和脑干的病灶会影响意识状态,而白质区域的病灶较少引起意识的改变,本研究发现白质疏松在早期阻碍意识恢复,这可能是因为脑梗死会加重大脑白质缺血,影响上下神经通路的传导,进而影响意识障碍的恢复。

本研究经 Logistic回归发现 OCSP分型(OR=14.489,95%CI=4.121-50.934)和白质疏松(OR=5.294,95%CI=1.451-19.318)是影响意识障碍的独立危险因素,在 OCSP分型中 TACI的梗死面积大,而 POCI累及后循环,这两类分型均易造成意识障碍,因此 OCSP分型可能在脑梗死意识障碍中发挥重要作用。

总之,白质疏松对脑梗死后意识状态的影响还有待于进一步的临床观察和动物实验来证实,但本文发现白质疏松在梗死早期会加重意识障碍并影响意识障碍的恢复。

[1] Hachiski VC,Potter P,Merskey H.Leukoaraiosis[J].Arch Neurol,1987,44:21-26.

[2] Pasquier F,Henon H,Leys D.Relevance of white matter changes to pre-and poststroke dementia[J].Ann N Acad Sci,2000,903(4):466-469.

[3] 方燕南,李 花,林健雯,等.脑缺血相关的白质疏松对脑梗死预后的影响[J].中国神经精神疾病杂志,2004,30(5):364-367.

[4] Warlow C,Dennis M,van Gijin J,et al.Stroke:a practical guide to management[M].London:Blackwell Science,1996.129-144,210-216.

[5] 李庆华,唐静怡,王玉敏,等.脑白质疏松对脑梗死患者康复的影响[J].中国康复医学杂志,2001,16(5):286-287.

[6] Kerber KA,Enrietto JA,Jacobson KM,et al.Disequilibrium in older people:a prospective study[J].Neurology,1998,51(2):574-580.

[7] Miller JD,Bell BA.Cerebral blood flow variation with perfusion pressure and metabolism[M].In:Wood JH.Cerebral blood flow:Physiologic and clinical aspects.New York,NY:Mc Graw-Hill Book Co,1997.119-129.

[8] Marstrand JR,Garde E,Rostrup E,et al.Cerebral perfusion and cerebrovascular reactivity are reduced in white matter hyperintensities[J].Stroke,2002,33(4):972-976.