区域旅游合作背景下吉林省旅游空间组织研究✳

2010-07-17孟爱云

孟爱云

(东北师范大学 历史文化学院旅游管理系,吉林 长春 130024)

“共建东北大旅游格局”已成为东北区域旅游合作的必然趋势[1],以合作促发展,不仅是东北区域旅游经济发展的突破点,同时也是东北区域经济振兴的必由之路。随着东北区域旅游合作由理论构想向付诸实践的过渡,吉林省的旅游发展格局呈现出新的特点,以观光为主的传统旅游格局将被打破,各个旅游地之间竞争与合作的组织关系将发生变化。

一、东北三省旅游区位关系

本文所述东北区域主要指东北三省,即黑龙江、吉林和辽宁省。从地理区位来看,三省同处我国东北部,地域相邻,形成以哈大线为轴纵向排列的相对独立单元。从旅游合作与旅游发展程度来看,位于两端的辽、黑两省属于我国旅游业比较发达地区,而中间的吉林省则是我国旅游业较为落后地区。三省已形成比较稳定的合作关系,互为旅游目的地与客源输出地,产品与信息共享机制已开始建立。旅游业经济发展水平存在明显差异,三省基本呈三级阶梯分布,辽宁省旅游外汇收入连续多年均位居全国前列,黑龙江省处于中游,2006年旅游外汇收入居于全国第13位;吉林省无论入境旅游者数量还是旅游外汇收入均处于较为落后的地位。

二、吉林省旅游空间组织要素分析

(一)旅游资源特征

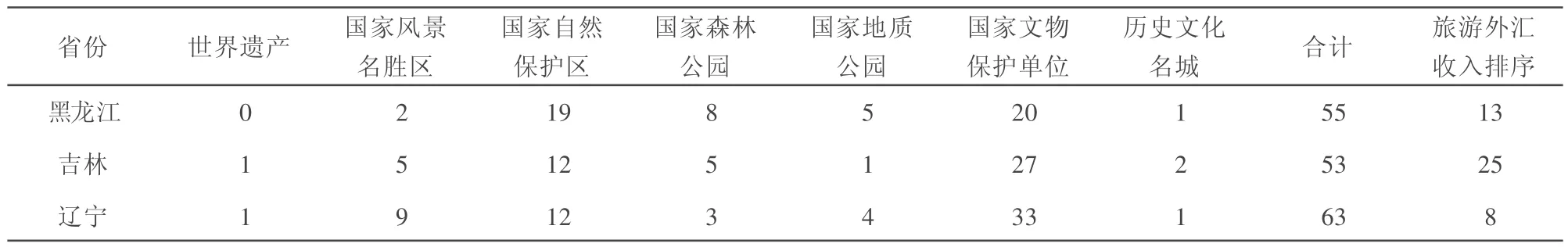

旅游资源是旅游区域竞争力形成的基础,现阶段,世界遗产地、国家风景名胜区、国家森林公园、国家自然保护区、国家地质公园、国家文物保护单位以及历史文化名城仍然是旅游活动的主要吸引物,这些吸引物的数量与等级基本上可以反映区域的旅游资源富集程度。经过对相关资料的整理发现(表1),东北三省旅游资源分布的特征为:辽宁省属于旅游资源相对富集区,黑龙江与吉林两省资源富集程度相当,旅游资源丰富的辽宁省同时也是旅游业发展水平较高的地区,黑龙江、吉林两省虽然资源丰富程度相近,但旅游发展水平差异较大。资源丰富而旅游业欠发达,说明吉林省旅游资源的吸引力尚未充分发挥,旅游市场仍有较大的开发空间。

表1 东北区域各省旅游资源比较

(二)旅游载体功能

区域城镇化水平的高低、质量的好坏直接关系到城镇基础设施与服务设施的水平,影响旅游接待能力。东北区域城镇化率高于全国平均水平,但由于曾作为国家重要的工业、能源基地,区域存在城镇化水平虚高的现象[2],城镇化质量较低,对旅游接待能力有所削弱。城镇空间分布表现出以省会城市为中心及其周边地区发展快而其他地区发展缓慢的特征,中心城市的辐射功能较弱。21世纪以来,吉林省城镇化水平保持增长态势,但在东北三省中始终位居第三,同时,由于城镇化发展质量不高,城镇建设相对滞后,设施建设相对不足,导致旅游接待能力较弱。作为传统的农业大省和重工业基地,多数城镇的职能主要以机械、化工、采掘、森工、农副产品加工等为主,第三产业尤其是旅游业职能在城镇职能中的地位不明显,城镇的旅游服务功能不强,与旅游业配套的相关产业发展也相对落后。

(三)旅游通道支撑

目前,东北区域支撑旅游业发展的通道主要以城市间的交通为主导,形成围绕大城市的放射状旅游线路,真正依托旅游业发展的旅游通道尚未建立,连接旅游景区,景点的交通联系也主要以城市间交通网络为基础,区域旅游通道还不够发达,影响到旅游活动的组织。依托现有旅游交通网络,东北区域已形成以京哈线为主轴 ,以滨洲、滨绥线,长吉、长白线,沈大线为支线,以省会城市为节点的旅游空间格局[3]。对于吉林省来说,长春、吉林、通化、白山、白城等城市旅游交通节点位置已经确立,长春市作为全省旅游服务中心的地位也得到巩固,但由于全省东部是山地、森林等生态保育区,西部是湿地、草原等生态脆弱区,只有中部地区作为城镇化的重要承载区[4],因此,中部城镇群对外联系通道建设得较好,而东西部交通条件相对较差,如道路等级低导致与中心城市联系不便捷,景区之间线路连接不畅等。

三、吉林省旅游空间组织演变

旅游空间组织是目的地系统各组成要素之间相互作用和相互关系的空间表现形式。空间组织演变的结果主要表现为旅游系统整体功能的增强或减弱,等级提高或降低,结构有序度增大或减小[5]。弗里德曼解释区域空间结构演变的核心—边缘理论认为,随着区域经济的增长,区域空间结构会呈现出自离散型空间结构—聚集型空间结构—扩散型空间结构—均衡型空间结构的阶段性演替。陆大道的点轴空间增长理论认为,区域发展从点状开始后,将从初期较孤立的多个点状中心地,发展成为具有一定空间网络结构的轴线,呈现“点—轴—网”的演变[6]。

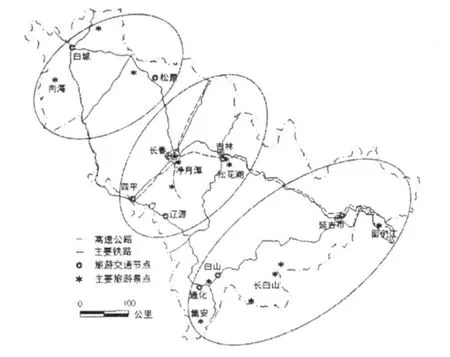

吉林省旅游发展起步较晚,在 20世纪 80年代末90年代初,旅游发展程度低,少数旅游区集中了大部分的游客,这一时期的旅游区主要呈点状、离散型分布,重点建设的旅游区有净月潭、松花湖、长白山、图们江下游、向海、集安等[7]。20世纪90年代初至 90年代末,随着全省城镇化进程的推进,城镇体系开始构建,铁路、高速公路、高等级公路等通道纵横交错,同时,在全国优秀旅游城市创建的推动下,作为旅游依托的城市开始显现其在区域旅游发展中的重要作用。早期的点状旅游区开始增加,城市成为区域重要的旅游核心,加上旅游通道的联结,旅游空间组织呈现向聚集形态和点轴格局演化的基本特征。进入21世纪,吉林省开始构建东、中、西旅游空间格局,每个旅游区域培育最具竞争力的旅游景区,东部以长白山旅游区为主体;中部以长春、吉林两大中心城市和长吉城市带为依托,完善优秀旅游城市功能;西部以向海开发为主,重点发展湿地草原风光和蒙古族民俗风情旅游。旅游空间组织开始呈现区域相对分散与“点—轴—区”相结合的格局[8],见图 1。

图1 吉林省旅游空间组织图

四、区域旅游合作影响下的吉林省旅游空间组织

(一)东北区域旅游合作的影响

加强区域旅游合作,实现资源共享、客源互送,已成为全球旅游业发展的共识。东北区域旅游资源特色明显,旅游发展水平各异,促进区域内旅游资源的整合、旅游市场的共享和旅游通道共建是正确处理区域内旅游发展的竞争与合作关系、增强区域旅游整体竞争力的有效手段。

东北区域旅游合作开始于城市旅游联合体的成立。 2000年,沈阳、长春、哈尔滨、大连四城市的旅游部门成立了“东北四城市区域旅游联合体”,这是国内最早成立的区域性旅游合作组织。2005年,辽宁鞍山加入旅游联合体,原来的“东北四城市区域旅游联合体”更名为“东北‘4+1’城市区域旅游联合体”,并签署了《五城市区域旅游合作备忘录》。2007年,东北四城市市长峰会正式提出“共建东北大旅游格局”,签署《关于共同加强旅游战略合作的框架协议书》,东北区域将共打“东北牌”,整合现有资源,创建跨省市的精品区域、精品线路和精品景区。

1.旅游资源整合潜力

在东北区域旅游合作中,吉林省特色鲜明的冰雪、森林、湿地、古迹、民俗等旅游资源与黑龙江、辽宁两省的冰雪、生态、史迹等旅游资源具有极大的整合潜力。以滑雪、雾凇为代表的冰雪旅游是东北区域冬季冰雪旅游市场的重要组成,与黑龙江、沈阳两省的冰灯、冰雕、冰雪温泉等冰雪旅游项目形成整体又互为补充;以满鲜风情为代表的民俗旅游资源是东北区域民俗旅游产品的有益补充;以高句丽文化、伪满文化、辽金文化等为主的遗存遗址类旅游资源构成关东文化体系的重要成分。在区域旅游合作的背景下,吉林省范围内能够与东北区域内其他地区形成良好合作关系的旅游切入点将先行发展,成为带动所在区域旅游发展的增长点。

2.旅游通道变化影响

交通是影响旅游业发展的关键要素,吉林省地处东北区域经济腹地中心,虽然长春、吉林等大中城市旅游基础设施建设已具备较高水准,但大多数城市旅游基础设施建设仍然滞后,尤其是连接各大主要目的地和景区的道路交通等级不够,可进入性较差,直接导致大多数地区旅游组织能力较差,内部旅游线路支撑能力低,限制了对旅游产品的组合及区域旅游线路安排。

至 2010年,东北区域以高速公路为主体的区域骨架公路网初步形成,辽宁率先建成比较完善的省域高速公路网;二级以上公路基本覆盖所有县市;由省会到地、州、市,辽宁通高速公路、吉林通一级以上公路、黑龙江通二级以上公路。吉林省在“十一五”期间将初步完成“五纵五横”的公路网,出海入关、沟通工业城市与产业基地,连接周边省区和主要口岸的高速公路通道将得到进一步建设,省会长春与各市、州所在地基本实现高速公路联结。交通格局的变化将会对全省的旅游空间组织带来深刻影响,首先会使区域与外部连接的旅游线路更加多样化,随着大中城市高速公路网的完善,城市作为旅游载体的功能将得到进一步发挥,在东北区域目前东线、中线旅游发展的基础上,西线旅游将得到开发;通往珲春、延吉、图们等主要口岸高速公路通道的建设,将使吉林省边境旅游与其他两省的边境旅游实现有效的整合,有助于共同打造东部区域的边境旅游线路。其次会促进区域内部旅游线路的整合与优化,长延高速的建成通车、长松高速的续建等将会使以大中城市为核心的区域旅游范围得到扩展,同时缩短旅途时间;交通网络的联结与贯通将使区域相对分散的旅游空间格局向网络化发展。

(二)吉林省旅游空间组织

吉林省旅游空间组织主要是对旅游资源、旅游载体及旅游通道三大要素的整合与优化,在区域旅游合作背景下,形成的空间组织形式要便于旅游资源开发,体现城市的旅游功能,发挥交通系统的联通性能。

1.重要旅游节点的培育

吉林省要在东北区域旅游合作中突出优势,发挥积极作用,就必须从打造核心竞争力旅游产品和合作开发特色旅游品牌两方面培育全省的重要旅游节点。旅游节点是构成区域旅游空间的基本单元,区域的重要旅游节点应该是旅游资源相对丰富、通达性较好的重点旅游城市、高级别旅游景点。从打造核心竞争力旅游产品的需求出发,吉林确立长春、吉林、长白山、集安为全省的重要旅游节点,重点展现中华名山长白山、世界文化遗产集安高句丽古迹、中国最大的电影主题公园长影世纪城、中国自然奇观吉林雾凇这四大旅游精品。而合作开发特色旅游品牌的重点是培育结合东北区域的冰雪、生态、边境、史迹等特色鲜明的旅游品牌的旅游节点,如冰雪旅游品牌,除现有的长春、吉林、长白山等节点外,应将查干湖也纳入其中;边境旅游需要培育珲春、图们、延吉等旅游节点;生态旅游则主要应对西部的松原、白城等节点进行培育。

2.旅游载体、通道的优化

区域的城镇体系与交通系统不仅是区域空间实现相互联系、相互作用的载体,同时也是区域旅游业发展、旅游空间组织的重要要素。

随着东北区域经济合作力度的加强,城市间的联系将更为紧密,以沈阳、哈尔滨、长春为极点的三大城市经济带梯度发展,大城市的带动作用进一步增强,具备率先崛起的条件的中等城市将得到优先发展。对于吉林省而言,城镇化质量低,旅游服务功能不强,是城镇作为旅游载体在旅游发展中存在的主要问题。因此,吉林省要在继续巩固大中城市龙头作用、增强辐射带动能力的同时,择优培育一批旅游城镇,形成层次鲜明、分工合理的旅游服务体系。东北区域以高速公路为主体的公路网的形成以及旅游机场的建成通航,将改变吉林省东、西部对外、对内交通联系不便捷的状况,使中部较为通达的交通线路向外延伸。东部通化至沈阳、长春至珲春的高速公路沟通了边境与内地,是出境、出省的重要通道,成为影响图们江地区、集安地区边境旅游的重要线性要素。西部长春至松原高速公路,与黑龙江省的大庆相连,成为西线旅游开发的重要支撑。此外,长白山旅游机场与长春至松江河高速公路、环长白山旅游公路形成立体交通网络,使得旅游线路组织更加多样化。

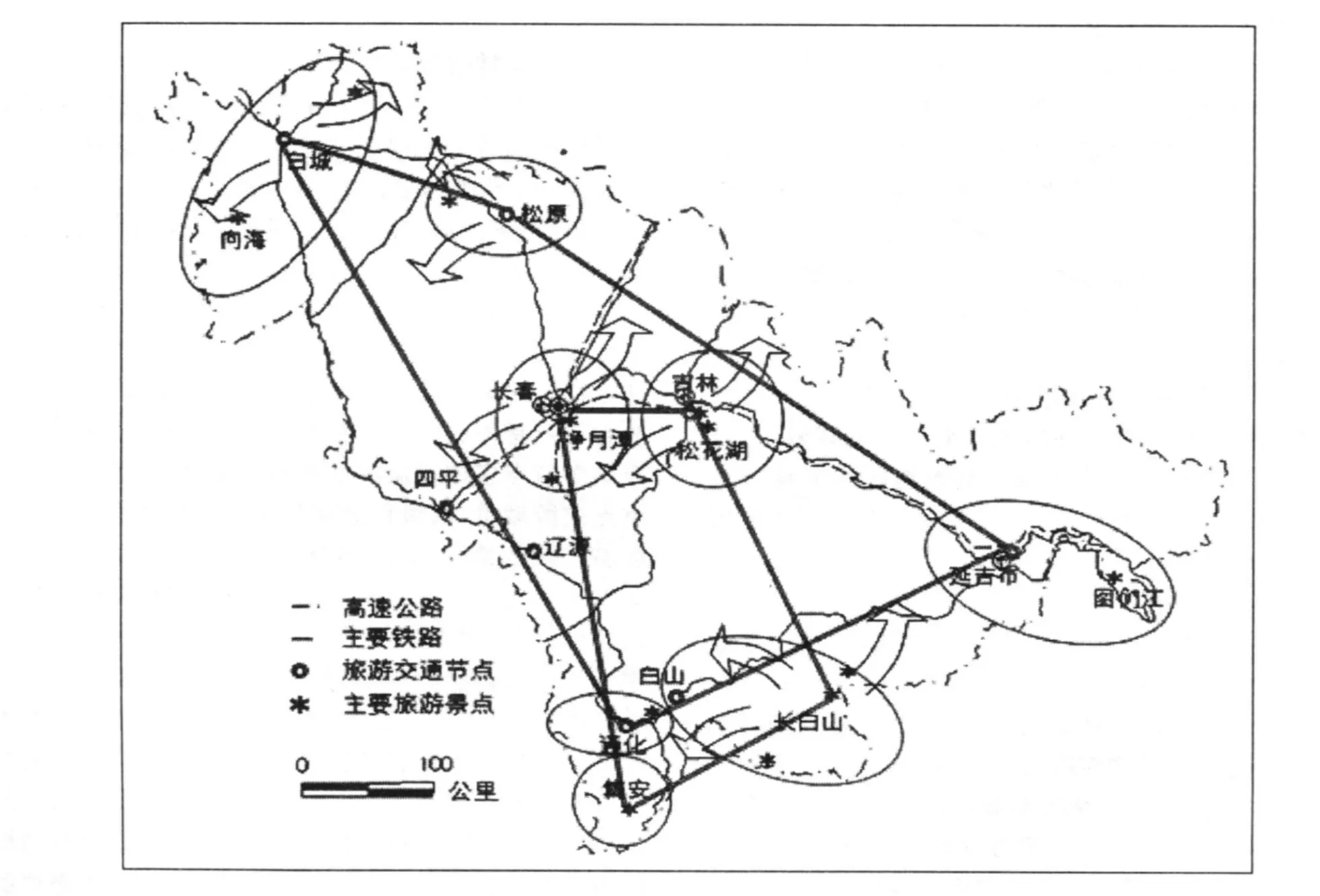

3.旅游空间整合

在区域重要旅游节点和发展通道基础上,吉林省可构建“核心四边形”与“外围四边形”相结合的空间发展格局(见图 2)。以长春、吉林、长白山、集安4处重要旅游节点作为全省旅游发展四大主核心,四地之间的联结与整合构成旅游发展的核心四边形;延吉、通化、白城、松原构成旅游发展的外围四边形。“核心四边形”与“外围四边形”相结合,构建中部以长春、吉林两节点为中心,辐射周边城市,连通东北区域哈尔滨、沈阳等重要中心城市的以城市风貌、冰雪风情为特色的观光休闲旅游线路,重点打造都市冰雪旅游品牌;东部以长白山节点为中心,辐射延吉、集安,连通境外、省外的以生态旅游、边境旅游为特色的观光体验旅游线路,重点打造山水风光与世界文化遗产相结合的旅游品牌;西部以松原、白城两节点为中心,依托向海、莫莫格自然保护区,与黑龙江省的火山、湿地旅游相结合,并向南延伸,重点在加强湿地恢复和保育的基础上开展生态观光旅游。

图2 吉林省旅游空间发展格局

[1] 朱斌.区域旅游资源联合初探[J].企业经济,2005,(10):127-128.

[2] 鲍振东.2006年中国东北地区发展报告 [M].北京:社会科学文献出版社出版,2006.

[3] 马中华,刘继斌.吉林省旅游空间结构构建 [J].经济地理,2008,28(1):163-166.

[4] 刘继斌,杨青山,张春丽.吉林省中部城镇群城市化进程与空间组织 [J].经济地理,2008,28(2):228-231.

[5] 李琛,成升魁,陈远生.区域旅游协作态势下的承德市旅游空间重构 [J].城市问题,2007,(6):43-48.

[6] 崔功豪.区域分析与区域规划[M].北京:高等教育出版社,2000.

[7] 崔庠,王犹青,黄安民.关于吉林省重点旅游区开发的探讨 [J].东北师大学报(自然科学版),1994(4):89-94.

[8] 曹艺民,袁家冬.吉林省旅游产业发展空间结构研究[J].地理科学,2004,24(6):764-766.