甘南藏传佛教信仰以及寺院经济的现状考察

2010-06-30丁莉霞

丁莉霞

内容提要:甘肃省甘南藏族自治州地处汉、藏两大文化板块的交界地带,也是20世纪中叶以前安多藏区的政治、文化中心之一。本文通过实地调研,对甘南地区的藏传佛教信仰及其寺院经济现状进行了考察。可以看出,当前藏传佛教依然主导甘南藏区的宗教文化,而建立在佛教功德观之上的部落及家庭供养则是藏传佛教寺院得以正常运转的最重要的经济基础。

关键词:甘南藏传佛教寺院经济现状

甘肃省甘南藏族自治州地处青藏高原东北边缘,历史上这里就是西北诸羌的栖息之地。费孝通先生曾经指出从甘肃南部一直到西藏察隅、珞隅的横断山区,存在着许多“分而未化、融而未和”的藏彝民族走廊,宋代以后这个民族走廊已经重组为汉、藏两大文化板块的分水岭。甘南正居于这条民族走廊东端的藏族聚居区,自古以来就为汉藏交界的前锋地区。历代中央王朝和一些少数民族政权如吐谷浑、吐蕃王朝、晚厮罗、党项羌,以及蒙古和硕特部的势力也都一度延伸于此,为这里的社会、历史、文化发展书写了重要篇章。尤其是17世纪固始汗征服整个藏区以来,在蒙古贵族的直接推动下,甘南境内先后创建了两大格鲁派寺院——拉卜楞寺和郎木寺并与卓尼土司管理的禅定寺成鼎足而三之势。此后格鲁派寺院逐渐走上了政教合一的道路,于18-20世纪上半期之间迅速扩张,广建属寺,兴起了一大批教阶森严的藏传佛教寺院群落,进而控制了绝大部分的甘南藏族部落。

一、甘南藏族自治州的民族宗教现状

今天的甘南是一个以藏族为主体的多民族聚居区,据2000年人口普查统计,甘南州总人口64万多人,其中藏族占48%、汉族占46.76%,除此之外,尚有回族、土族、东乡族、蒙古族、撒拉族、满族等多个少数民族。在宗教信仰上呈现出以藏传佛教为主,苯教、伊斯兰教、道教、基督教以及民间宗教等多种宗教文化并存的格局。截止2009年,甘南州批准开放的各种寺观教堂181处,其中藏传佛教寺院121座(包括苯教),伊斯兰教清真寺55座,基督教堂3座,道观2座。因此当地统战及宗教管理部门将甘南宗教的基本特点总结为“三多”,即“宗教活动场所多,宗教教职人员多,信教群众多”,认为宗教在甘南有着比较广泛的影响,宗教意识、宗教礼仪、宗教习俗已经影响到群众生活的各个方面,宗教的民族性、群众性特点表现得比较突出。

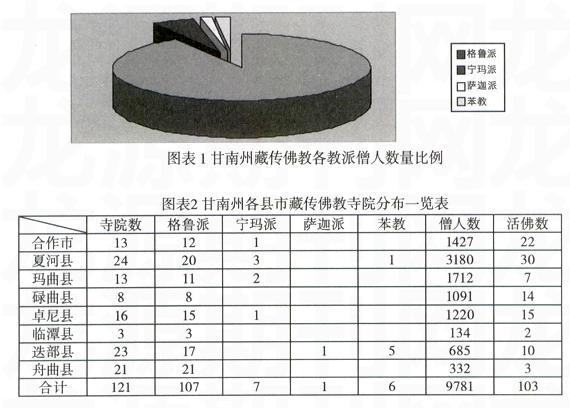

历史上甘南地区的各个藏传佛教寺院集团拥有大量的草山、牲畜、土地等生产资料,同时各大活佛的拉章组织及少数僧人积极从事商业贸易和资本借贷活动,使得社会财富大量集中到了寺院中。民主改革后,寺院的政治、经济特权被剥夺,不再占有任何生产资料。除拉卜楞寺院保留了一些古建筑外,其余尽毁于“文革”时期,僧人大都被强制还俗回乡。20世纪80年代开始,伴随着国家的民族宗教管理政策的进一步调整,为了满足藏族群众的宗教需求,甘南各地纷纷复建寺院并相继开放,藏传佛教信仰进入了快速复兴时期。截止2009年甘南州共计有藏传佛教寺院121座,住寺僧尼9781人,转世活佛156名(见以下图表)。其中格鲁派寺院107座,宁玛派7座,萨迦派1座,苯教6座。僧人基本上以20世纪80年代后出家的青壮年为主,60岁以上的僧尼仅占全部僧尼总数的6%。从寺院的规模而言,小型寺院数量众多,主要分布在白龙江及洮河流域的舟曲、迭部、卓尼等县;大、中型寺院主要分布在海拔3000米以上的夏河、合作、玛曲、碌曲等纯牧业或半农半牧县(市);超大型寺院有拉卜楞寺院一座,为藏传佛教格鲁派六大寺院之一,是安多藏区的佛教圣地,下属部落百姓众多,现有僧人数1225人,占僧人总数的13%。

总的来看甘南藏传佛教寺院众多,以格鲁派为主,无论寺院数量还是僧人数量都占绝对多数,其次为宁玛派、萨迦派和苯教。至于其他教派如噶举派等在历史上也有在甘南境内活动的零星传说,但传之不广,行之不远,至今并无相关的道场和寺庙。事实上,单从寺院的建筑形式、造像及壁画的风格、僧尼的着装、祈祷方式等外在形制而言,教派之间已经趋于相同,区别并不明显。甚至拉卜楞寺院的众多属寺中就包括宁玛派、萨迦派甚至苯教寺院。拉卜楞寺、郎木寺、禅定寺等为数不多的几个大寺院,由于历史悠久,加之声望卓著、僧人众多、规模大,往往内部分为哲学院、密宗学院、天文学院、医学院等若干个扎仓(学院),有完备的学经制度,显密兼修。而绝大多数中小型寺院只是单一的续部院或时轮金刚院,并无扎仓之分,僧人注重密宗实修,一般没有相应的显宗闻、思、讲、辩制度。僧人一般只要背诵《集类部》、《无上供养经》、《大威德经》、《满愿经》、《续部经》以及迎请、加持和祝愿等相关的密宗仪轨经文,即可为部落教民念平安经、祈福经,并主持丧葬往生仪轨。通常每座寺院内部都存在着两套组织架构,寺管会主要处理日常寺务,而法台、喇嘛、格贵(掌堂师)、夏奥(铁棒喇嘛)等传统教职人员则负责僧人的学习、纪律以及主持寺院的佛事活动。

此外,一些新的藏传佛教宗教活动场所——“日朝”(ri-khrod)不断涌现。如碌曲县尕海乡的日朝,近年来已有僧人15人,2009年该日朝得到了宗教管理部门的批准开放,活动场地规划在尕海大队的加仓村,但还未动工修建。郎木寺镇的尼姑活动点,1998年前仅有一名尼姑居住,此后逐渐聚集至今共有尼姑27人,已修建僧院十余所,并有专门的小型经堂用于诵经祈祷及举行相关的佛事活动。双岔乡日朝,聚集僧人8名,和郎木寺尼姑活动点一样,还未得到甘南州宗教管理部门的正式批准。作为新出现的宗教活动场所,这些日朝也说明了甘南地区藏传佛教信仰处于稳定发展之中。

二、当前甘南藏传佛教寺院经济的构成

藏传佛教僧人作为宗教职业人员,构成了一个数量庞大的社会群体,而寺院经济则是佛教及其教职人员赖以生存、发展的基石。因此,建设新型的藏传佛教寺院经济不仅是藏传佛教自身存在和传承的内在要求,也关乎藏族社会的稳定与发展,其重要性不言而喻。当前甘南藏传佛教寺院经济结构基本稳定,主要由以下几部分构成:

(一)寺院的经济来源

藏传佛教寺院里的各个殿堂被统称为经堂。经堂往往会有一些来朝拜的香客布施的现金以及酥油,以及售出哈达、酥油灯的收入,且每个寺院都有所不同。拉卜楞寺贡唐宝塔出售一条哈达只需2元,合作寺院马头明王佛殿则需5元;合作寺院九层佛阁点一盏酥油灯需布施5元,杓哇寺院则需30元。一般经堂的这些收入主要由经堂格贵掌管,到年底平均分配给僧人作为生活补助,有时也用于购买佛像、法器等等。禅定寺密宗学院2004年全年经堂收入共计1781.30元,除了正常的宗教支出外,当年正月十六给该学院37名僧人每人5元。而郎木寺大经堂格贵2009年上半年分给每僧400元,按在寺的350名僧人计算,则该段时间经堂收入为140,000元。由此看来,各个寺院之间的经堂收入差异颇大,香客多的寺院这部分收入也较为可观。

寺庙自养,顾名思义即是宗教场所通过开展经济活动,实现教职人员和宗教活动支出的自给自足。从佛教戒律而言,僧伽团体对施主喜舍之财物,可辗转生利以充当珈蓝营建或修缮之用,或供三

宝日常之需,是戒律所许可的。因此“以寺养寺”既具有现实的必要性,也具有教义上的正当性。近年来随着市场经济的发展,各寺庙也充分利用自身的文化、资源和地理优势参与商业经营,不仅增加了收入,也减轻了信教群众的宗教负担。但通过笔者调查发现也只有一少部分大、中型寺院的自养效益相对较好。如拉卜楞寺由于大量来自海内外的旅游者前来观光旅游,致使门票成为其自养收入中的大宗,加上印经、宾馆、藏餐厅、旅游商品、藏医药、商铺出租等多达12项自养事业,经济收入蔚为可观。2008年“3.14”事件后,甘南藏区也发生了多起暴力事件,导致旅游业遭受重创。即使如此,2008年拉卜楞寺仍接待海内外旅游者18,000多人次,按每张门票47元计,可收入84万元,加上其他项目共收入171.4万元。同时用于各项佛事活动、活佛拉章费用、接待费、管理费等等的开支也高达196.69万元,超支25.2万元;碌曲县郎木寺院自筹资金300万元修建了寺属宾馆,2007年盈利20万元,加上当年旅游门票、商店、藏医门诊、香料厂收入共计60万元,主要用于寺院殿堂维修、僧人生活补助、接待费的支出;西仓寺院开办藏医院,制作出洁白丸、佐珠达西丸、达西索登丸、二十五味鬼臼丸、十六味杜鹃丸等20多种成药,现有固定资产约150余万元,运营资金达59万元;玛曲县10座寺院联合成立善兴股份有限公司,并筹建了5010平方米的善兴宾馆也已经投入使用。寺办企业的隆兴也减轻了群众的经济负担,自养效益比较好的寺院通常很少给部落派任务,群众除了正常念经等宗教活动外,不用额外再给寺院布施财物。

与此相对,许多中小型寺院、甚至大型寺院由于不具备发展商业经济的条件,自养状况不佳,相当多的寺院无任何自养经济。如卓尼县16座藏传佛教寺院中,仅有6座寺院拥有初级自养产业,且规模偏小:贡巴寺为甘南大型藏传佛教寺院,有僧人450名,该寺每年商铺出租收入2000余元,经文印刷1000元,藏医门诊年收入约200余元;旗布寺有牧场一处,有牛70多头,年收入约1万余元;杓哇寺开办寺院旅社年收入有2.5万元;康多寺出租沿街商铺年收入5000元;沙冒寺院有五亩地,每年租费250元外,除此以外再无其它收入。而禅定寺的自养活动无疑是一个典型的失败案例。该寺曾于1985年开办了一个牧场,养牛100头,后来将牧场承包给牧户管理,每年收入1.2万元,并分配给每位僧人10斤酥油。此外还有两个小卖部,每年收入2000元。但因管理不善,2009年笔者前去调研时该寺已无任何自养项目,寺院收入基本以念经及群众布施所得为主。

佛教认为对佛法僧进行供养,就可以获得无量福德,不但不堕地狱、恶鬼、畜生三恶趣,而且成就因缘圆满成佛的资粮。故此佛教徒对于供养三宝极为重视。公元7世纪佛教传入藏区后,吐蕃王朝曾先后制定过“三户养僧”及“七户养僧”制度,佛教后弘期又发展出神庄制度,在安多藏区即为高度依附于寺院的部落制度。解放后,神庄与寺院的人身依附关系得到了解除,但对寺院的各种物质供养至今还是普遍存在于甘南的大多数地方。通常每座寺院都将数量不等的部落和村庄作为香火户,无偿负责该寺院的修建、僧源的提供、各项佛事活动的财力支持等等。在一般情况下,僧人只会在本部落所在的寺院出家为僧,而部落也只负责本部落寺院的供养,寺院亦会主持部落一年一度的插箭祭祀山神活动。对部落而言,遵循传统,负责寺院的供养在很大程度上是自己该尽的义务。由此寺院和部落之间形成了密不可分的关系,寺院不仅是人们精神寄托的所在,而且也为部落群众的生老病死、婚丧嫁娶提供各种周密的宗教服务。卓尼县贡巴寺的香火部落覆盖了光盖山以北的整个车把河流域,其中什巴村共有农牧民180余户。2002年该村开始自愿为贡巴寺院修建无量寿佛殿,除每户捐资1000元之外,村民还无偿提供石料、木材,并轮流分工承担了所有采石伐木、挖沙砌墙、上梁覆瓦、彩绘等事宜长达八年之久,直至2009年落成开光。据估计,什巴村为该佛殿的修建共投入200余万元,这对于当地年人均纯收入2194元的生活水平来说,无疑是沉重的经济负担。但是对他们来说,宗教是精神的寄托,是他们全部的意识和感情所在。正因为如此,该村村民才会坦言:“这是我们的信仰,我们不会也没有必要去计算为寺院花费了多少钱。”而什巴村的例子仅为甘南100余座藏传佛教寺院中的冰山之一角。

除为寺院的修建无偿提供资金和劳动外,最常见的供养主要是由部落提供正月祈愿法会、燃灯法会以及金刚会供、灌顶法会等名目繁多的佛事活动支出,主要用于供佛的酥油灯、为僧众供斋饭,以及布施给全寺僧人一定数额的现金等等。一般说来法会的支出特别是超大型、大中型寺院的佛事活动,耗资还是相当大的,因此根据不同情况,确定供养的方式往往有多种:一,寺院所属各部落每年轮流承担,轮到哪个部落,便由该部落长老或村长根据所需费用按户收取现金、酥油等物;二,由部落长老根据各户经济状况进行分等,富裕户轮流承担供较大的佛事活动,而贫困家庭则可以多户联合起来承担较小的佛事活动的支出;三,年末各部落选派代表在寺院抽签确定来年供养寺院各项佛事活动的负责方;四,根据特定传统,某一部落会在特定时间到寺院进行供养。如碌曲县郎木寺乡的贡巴村每年都要为郎木寺院的正月十四日金刚法舞大会供饭,2009年贡巴村为此共购买大米60斤,酥油近150斤(按市场价最低每斤酥油15元),布施在寺的355名僧人每人10元计3550元,以上各项合计当日共耗资6300余元,由全村各户分摊。

近年来甘南藏区包括清真寺、道教宫观、民间宗教庙宇、藏传佛教寺院等相当多的宗教场所都在改建、扩建,表明随着农牧民生活水平的逐渐提高,对宗教的热情也在增加。就藏传佛教而言,往往在多达数万,甚至几十万、几百万的修建费用中,除了寺院香火部落无偿捐资捐工捐料之外,经常可以看到内地甚至台湾、港澳地区富商、居士的大笔捐资。如北京、东北居士林2007年为禅定寺出资创办了初级佛学院,并为每位学僧提供每天10元的生活补助;卡加曼寺院的护法神殿造价达数百万,据说也主要是外地的大老板捐资兴建;卓尼县多玛寺2007年为大经堂重新绘制壁画,来自威海、上海、香港、广州、杭州、无锡以及温州的居士捐资6.7万元;迭部白古寺亦有内地居士出资修建招待所等等。表明尽管甘南整体开放程度虽低,但汉藏佛教文化的交流也在不断加深,尤其一些佛学造诣深厚的活佛、高僧大德在内地及港澳台经济发达地区拥有众多虔诚的信徒,因此在寺庙的修建、修复方面比较容易得到富商居士的大额资金支持。

(二)僧人经济来源

僧人的经济状况,甘南州民政部门于2009年5月做过一项调查,结果显示:多达7367名僧尼年收入不足600元,其中特困僧尼6205人,占全州僧尼总数的60%以上,2729人没有自己的僧舍,还有2708人的僧舍已经成为危房。数据说明绝大部分僧人都处于经济困顿中,但总的看来,僧人的经济水平差异较大,个别的超大型、大型寺院僧人接受的布施多,相对富裕,中小型寺院僧人则差了很

多。尤其洮河中下游及白龙江中下游地区由于长期以来与汉文化的深度涵化,部落制度已不明显,宗教需求小,加之地区经济不发达,导致相当一部分寺院的僧人生活难以为继。一般而言,僧人的生活来源有这样几项:

按照藏传佛教的传统,出家僧人不再参加任何生产劳动,由于寺院不予负担僧人的生活,衣食住行和学经的支出由僧人家庭提供。通常小僧人人寺后,会寄居在本寺的喇嘛亲属家,或师傅的家中。等成年后,家人便为其修建房屋,因此大部分僧人在寺院都有自己的院落,为僧人私有财产,可以在寺内进行买卖和转让。因此,僧人的生活水平和家庭的经济状况密切相关。有些富有僧人不仅僧舍修建的宽敞,室内也装修得很漂亮,电视、电磁炉、手机、摩托车一应俱全。譬如,某寺僧人,34岁,他家有100多头牛,200多头羊,也算中等偏上的富裕户。2007年家里人开始给他在寺院里盖房子,当时材料的价格都很高,1平米包工包料要1000元,所以一院房共四间屋子花了差不多7万块钱。以后还要做木质壁橱、碗柜和室内装修,院子的地面硬化,可能还要花2、3万。但是也有相当多的僧人由于家里经济条件不好,所以僧舍简陋,甚至很多人没有自己的房子。随着年龄的增加和日渐衰老,家庭供养往往也存在着很多问题。一名僧人的自述道出了其中的辛酸与尴尬:我们的生活主要靠家人供养。家里人生活贫穷,当然我们也跟着受穷。年龄小的时候还可以靠自己的父母,即使生活艰苦些也能填饱肚子。但是年龄大了,父母不在了,靠兄弟、亲戚来供养就有了困难。因为没有固定收入,只能靠偶尔给群众念经,布施2、3块钱。特别是尼姑群体,一般没有寺属部落供养,加之甘南藏族群众的意识中普遍轻视尼姑,很少请尼姑念经,因此尼姑的生活主要靠家庭接济和化缘所得。笔者在宁玛派寺院——合作曲宗尼姑寺调研时,该寺60余名尼姑仅有10多名在寺里,其余人都回家筹集口粮。并且发现尼姑的房子普遍比较破旧,有的老尼姑年届80,僧舍仅为一间6、7平米的低矮小屋,相当贫困。

牧区的群众按照惯例,从大年初一到初三,各家都要去寺院给活佛磕头以求除病祛灾。同时请活佛推算本年内该念何种经文,念经时间,共需几名僧人等等。一般来说牧区的藏族家庭每年至少要请僧人在家念一次平安经或吉祥经,多则二三次。此外由于现代人流动频繁,外出打工做生意的人日益增多,为了消灾,得到心理上的慰藉,他们往往也会另外请求活佛念平安经。如仁贡玛村的噶藏卓玛由于母亲患病,2009年4月份请了郎木寺的4名僧人在家里念了三天的吉祥经,做了百供仪式(点燃了100盏酥油灯),除三餐外,向每位僧人布施50元。此前其父去世的时候,曾在拉卜楞寺、郎木寺、格尔底寺以及尼姑活动点各供饭一次,共花去4万余元。根据在甘南各县市的调查,发现就对每个僧人的布施而言,去村子里入户念经获得的报酬要高于在寺院接受供饭分得的布施,前者现在基本上都在每僧一天20、30元左右浮动,城镇家庭相对高一些,大概达到50-100元左右。因此入户为部落群众提供念经等宗教服务亦是僧人的一项固定收入,大部分寺院要求除法会期间外,其余时间僧人可以外出为群众念经祈祷。从理论上说,俗家对于僧伽的布施供养是自愿行为,布施钱物多少纯粹为随喜随缘。但实际上笔者在调查中得知现在藏族群众在念经的布施水平上存在明显的攀比现象,富裕户往往布施钱物多,导致对僧人的布施水平不断上升,贫困家庭由此感觉“念不起经”。因此部分寺院据此做出了一些规定,要求群众念经时布施每位僧人不得超过20元。

经堂分配的收入也有两部分构成:一是前述来源于香客的经堂收入,这部分到一定时间由格贵平均分配给每位僧人;二是藏族家庭为了超度亡人而在寺院所做的供养。后者耗费巨大,也是藏族家庭最为看重的,往往节衣缩食数年积累的财富只为到寺院供饭一次。一般家庭供饭与部落供养的方式是一样的,主要为僧人提供早、中两餐,早饭为油饼一个、糌粑一碗、酥油2两;中午饭为酥油米饭,念经结束时布施一定的现金。供饭中最大的花费当属给僧人供钱以及酥油的支出。当然不同地区供饭所需费用也差异很大,从一二千到数万元不等。合作部落群众在合作寺院供饭时一般布施每僧现金5块钱,卓尼贡巴寺10元左右,碌曲西仓寺院则为2-5元,而在拉卜楞寺由于僧人多,按每僧20元的中等水准供饭一天需要将近5万元。无论如何,这是僧人最重要的经济来源之一。因此,大中型寺院每年的经堂分配收入每僧可以获得数百至上千元。

改革开放以来,甘南州贯彻经济建设为中心的方针政策,致力于解放思想、发展经济,针对宗教场所的管理体制不健全,存在着不会管、不愿管、不敢管的局面,长期使藏传佛教寺院的管理游离于主流社会的视野之外。在2008年3.14后,各级政府对宗教场所尤其是藏传佛教寺庙的建设、管理极为重视,在加强寺院爱国主义教育的同时,对各寺院的发展现状全面摸查,同时加强各寺院的基础设施建设,修通水、电、路。针对大部分僧人经济贫困的现实,将僧人100%纳入新农村合作医疗;4863名僧人被纳入农村社会最低保障,覆盖率达到46%,每月可领到低保金30-56元不等;441名僧人还被纳入五保供养。可以说3.14事件的发生事实上成为一种契机,使得当地政府管理部门已经开始正视数量庞大的僧侣这一特殊群体的社会保障工作。以郎木寺镇为例,2008年该镇即将郎木寺院与其下辖的郎木村、贡巴村、波海村、尕尔娘村等四个行政村并列,每季度为1156名低保人员发放低保金176535元,其中郎木寺院僧人全员纳入低保,每季度发放56370元,占全镇低保金总额的31%,平均每僧每月51元,略高于其他四村的低保金(50元)。政府管理部门正在就宗教场所纳入社会化管理进行探讨并初步实践,即尝试把藏传佛教寺院作为所属地的一个社区来进行管理,并引入社会救助体系保障宗教场所及宗教职业人员的基本生存,这无疑为“属地管理原则”赋予了全新的内容,深具现实意义。

三、结论

通过对甘南藏区寺院经济的考察,可以看到藏传佛教寺院与当地藏族部落保持着极为密切的关系,往往一座寺院对应着数量不等的部落和村庄,寺院经济基本上呈现为“部落穷则寺院穷,寺院穷则僧人穷”,或者说“香火部落多寺院财力强,部落少或无部落财力就弱”的态势。由于基本上藏区依然处在“靠天吃饭、靠天养畜”的农牧业现状,经济基础薄弱,受此影响,藏传佛教寺院以及僧人的经济状况也不容乐观。尽管改革开放以来,一些寺院开展了以寺养寺活动,但绝大部分自养产业层次低、规模小,并不足以维持寺院及僧人生存之所需。因此,建立在传统佛教功德观之上的部落及家庭供养仍是藏传佛教寺院得以正常运转的最重要的经济基础。但是这种供养的水平地区差异性颇大,高原牧区、半农半牧区要明显好于洮河和白龙江中下游的农业区。之所以存在这种差异,究其原因,笔者认为地区宗教信仰虔诚度与农业或牧业的生产方式关联度并不高,而是主要因为上述两河流域的农区因从历史上长期汉藏杂居,被汉文化的深度涵化、部落结构松散才是藏传佛教信仰在这些地区衰落的最关键原因。