乌—沙地区水资源及生态环境变化分析

2010-06-26汤世珍

汤世珍

(新疆塔城水文水资源勘测局,新疆 塔城 834700)

乌(乌苏市)—沙(沙湾县)地区位于新疆天山北坡中段、准噶尔盆地南缘。该区域被塔城地区列为天山北坡经济带优先发展及最具发展潜力和发展前景的区域,有着得天独厚的区位、资源、交通、经济实力等优势;属于内陆地区,干旱少雨,水资源匮乏,水问题突出,社会经济发展和生态环境变化的矛盾日趋严重。随着国家西部开发及区域社会经济的快速发展,需水量剧增,各种引、蓄、提水工程相继兴建,引水量增大,导致河流中下游水量减少,地下水严重超采,地下水位下降,水环境质量下降,区域生态恶化。水资源与生态环境问题已成为该地区社会经济可持续发展的主要制约因素之一。因此,探讨天山北坡经济带乌—沙地区水资源开发对生态环境的影响具有重要的现实意义。

1 研究区概述

乌—沙区域位于塔城地区南部,天山北坡经济带的西端,为塔城地区“三大经济板块”中经济增长中心的龙头板块。两县市总面积26977km2,人口41.07万人(2005年),完成生产总值890300万元[1],其生产总值占天山北坡经济带的6.7%,占塔城地区的61.8%。区内交通便利,北疆铁路、312国道、乌—奎高速公路等主要铁路、公路自东向西横穿境内,其他省道和县道公路网络纵贯全境[2]。该区域位于中纬度内陆区,属中温带大陆性干旱气候,地形地貌复杂多样,地势高差大,南高北低,南北自然环境区气候迥然不同:南部为天山山脉,夏凉冬寒,降水丰富,植被茂盛,自然风光秀丽;北部为准噶尔盆地,干旱少雨,戈壁绿洲相映,昼夜温差大[3],光照充裕,无霜期较长,年平均气温6.3℃~6.9℃,降水量140~250mm,蒸发量1500~2500mm。

2 水资源及开发现状

2.1 水资源量

乌—沙地区多年平均年降水总量86.28亿m3,降水深319.8mm;地表水资源量26.79亿m3,年径流深99.3mm,径流系数为0.31;地下水资源量17.76亿m3;地表、地下水重复计算量14.24亿m3;水资源总量为30.31亿m3,平均产水系数为0.35,产水模数为11.24万m3/km2。考虑区域自然、经济和技术条件,多年平均情况下,水资源可利用总量10.03亿m3。水资源的地区分布不均,四季变化悬殊,春秋干旱问题突出,地表径流量主要分布在天山北坡的几条大河区,水量集中,便于开发利用(见表1)。

表1 乌—沙地区主要河区地表水资源量统计

2.2 水资源开发利用现状

现状年蓄水总量1.415亿m3,供、用水总量10.58亿m3,其中地表水源供水量9.227亿m3,地下水源供水量1.358亿m3;生产用水量9.591亿m3,生活用水量0.1180亿m3,生态环境用水量0.8760亿m3。

2.3 水环境现状

乌—沙地区河流均发源于天山山脉,通过对区域内地表水化学类型分析,水质现状评价、水库富影响化评价、水质变化趋势分析和水功能区水质达标分析[4],地表水矿化度变化由南向北呈逐渐增加,水质由好变差(地下水亦同),水化学类型比较稳定。地表及地下水除平原区部分区域受到污染外,大部分水源可以满足各种用水要求。

乌—沙地区经济发展迅速,水环境问题也较突出。区域内较大排污口有4处,各排污口年污水排放量531.45万t,污染物排放量2.11万t,主要污染物为化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量、氨氮、挥发酚等。入河排污口集中在水功能一、二级区内河流的干流、支流位置,长期排放污水,对所在河流水质、地下水水质造成一定影响。

3 生态环境对水资源开发的影响

乌—沙地区为典型的干旱缺水区域,生态环境非常脆弱:植被种类少,覆盖度低,破坏后不易恢复;风沙大,土地极易沙漠化;气候干旱,蒸发强烈,盐分又无外泄条件而极易形成盐化土壤;河流均为内陆河,有毒有害物质泄于盆地,环境的自净能力低。该地区生态环境对水资源开发的影响更为显著。

3.1 耕地面积扩大,农业用水量剧增,生态水量减少

乌—沙地区解放前耕地面积很小,1949年乌苏市仅有1.10万hm2,新中国成立后,至2005年已增加到6.29万hm2,是解放初期的6倍。尤其近20a来,该区域耕地面积年平均增幅达0.03万~0.32万hm2/a,2005年乌苏市一年内增加耕地面积1.41万hm2。毫无节制的开垦荒地,大面积天然植被砍伐殆尽,一旦新辟灌区水源枯竭,这些土地被弃耕,将很难恢复其原自然状态。

乌—沙地区有棵树河、奎屯河、车排子、老沙湾、金沟河、宁家河6大灌区(0.67万hm2以上),灌溉面积12.73万hm2,取水水源为河水、水库水及井水。随着水利建设的发展,供水量越来越大,区域实际生态用水量越来越少、生态环境逐步恶化。如四棵树河为奎屯河最大支流,原自然状态下流入奎屯河。几十年来扩大灌溉,挤占了大量的生态用水,目前四棵树河已无地表水汇入奎屯河。据资料,乌—沙地区从解放初期至现状年,灌溉用水量增加了10倍。

3.2 平原区地下水位下降,植被退化,覆盖率减小

根据地下水位监测资料(见表2)分析,乌—沙地区地下水位多年变化呈持续下降的趋势,下降率0.3~1.0(m/a),并造成洪积扇下缘潜水溢出带泉及自流井流量逐渐减少,甚至枯竭。若继续对地下水无序开发,将会引起地下水位持续下降、水质恶化、地面沉降等一系列生态环境问题。

表2 乌苏市地下水位埋深及多年变幅统计

造成区域地下水位下降的因素主要有:①灌溉取水量增加,河流径流量减小,河道入渗补给量也相应减少;②灌溉渠系防渗性能提高及节水灌溉技术的实施,渠系、田间入渗补给量减小;③地下水超采严重。

乌—沙地区自然植被属欧亚草原带,境内植被分为天山北坡山区植被与准噶尔盆地荒漠植被两个系统,受区域位置影响,山区植被基本处于原自然状态,而盆地植被受人为影响较大,土壤退化、水土流失、土地荒漠化及盐碱化变化趋势明显。该区域在20世纪50~60年代,天然植被尚好,覆盖率较高;70年代以后,由于人口的大量增加,砍伐植被、开垦荒地,大量的水被引用灌溉农田,原有的生态平衡惨遭破坏。据相关资料,沙湾县草地退化、沙化及碱化面积占天然草场总面积的24.8%,水土流失面积占总土地面积的66%,平均土壤侵蚀模数1064t/(km2·a),乌—沙地区现状每年新增荒漠化面积2.67~3.33万hm2,森林覆盖率仅为10~15%,情势严重。

3.3 河流尾闾湖泊及沼泽湿地面积萎缩、功能下降

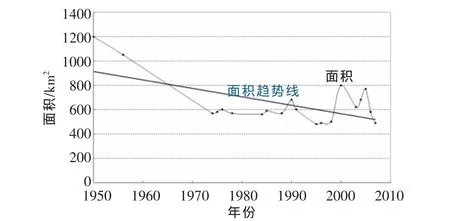

(1)艾比湖位于准噶尔盆地的西南隅,是艾比湖水系的尾闾湖,为典型的干旱区内陆湖泊,具有特殊的湿地干旱生态系统。50a来因流域大规模的开发和人口的急剧增长,一方面大量引水灌溉,尤其是奎屯河、四棵树河、古尔图河3条较大河流断流,致使艾比湖入湖水量锐减;另外因大量砍伐树木,艾比湖湖滨周围胡杨林和梭梭林全面破坏,湖水面积萎缩,湖盆气候发生变化,干裸的湖底和荒芜的湖滨,成为北疆沙尘暴的重要策源地之一。根据资料分析,20世纪70年代以后,奎屯河流域已无地表水入艾比湖,唯有博尔塔拉河、精河及玛依勒山南坡小河流有水入湖,1989~1993年博尔塔拉河及精河年平均入湖水量4.642亿m3,其中丰水年5.867亿m3,枯水年3.752亿m3。 从图1可以看出,艾比湖湖面面积从20世纪50年代初的1200km2至70年代时迅速萎缩到522km2,平均每年缩小20.3km2;储水量也由30多亿m3减少到7亿m3左右;湖水矿化度逐步升高。

图1 艾比湖历年平均湖水面积变化过程

(2)玛纳斯湖是准噶尔盆地的一个重要构造沉降中心,主要汇集天山北麓玛纳斯河流域的河水而形成的内陆湖。近50a来,随着玛纳斯河流域绿洲的迅速扩大,水资源过度开发,中下游修建大量引蓄水工程,除发生特大洪水外,大多数年份河水断流不再流入玛纳斯湖,20世纪70年代初完全干涸。该湖是准噶尔盆地环境资源的代表性生态,该湖泊湿地丧失,不仅对周围生态带来毁灭性的打击,而且干涸的湖底还成为沙尘的重要物源地[5]。

4 结语

(1)乌—沙地区地表水资源量大,但可利用量小。由于区域内及周边有奎屯市、石河子市、克拉玛依市独山子区及兵团农七师、农八师各农牧团场,发源于境内的主要河流水量均有向外分水比例,造成区域实际占有水资源量较小。

(2)该地区为干旱资源性缺水区域,单位面积产水量及人均占有水量少,水土资源不平衡,而区域经济发展迅速,水资源开发利用程度高、利用量大,挤占了大量生态用水,造成生态环境问题凸现,并呈现逐步恶化态势。

(3)认真做好区域水资源和生态环境承载能力研究,制定可持续发展的水资源配置和综合开发治理方案,科学合理地调整水资源开发利用布局,坚持科学规划、优化配置及合理利用的原则,做到开发与治理同步,经济社会发展同改善生态环境并举。

(4)根据该地区社会经济发展及水资源开发利用现状,现有水资源量已难以满足区域生态环境的需要,从外流域调水是保护该地区艾比湖、玛纳斯湖生态系统的重要举措,应抓紧进行从外流域调水的路线和调水方案。

[1]塔城地区史志办.塔城年鉴2006[M].乌鲁木齐:新疆电子音像出版社,2007.

[2]塔城地区地方志编纂委员会.塔城地区志[M].乌鲁木齐:新疆人民出版社,1997.

[3]魏玉彪,王文献,李贤成.宁家河流域环境与水文特征分析[J].新疆农恳科技,2008(4):70-71.

[4]高颖,吕惠萍,骆光晓,等.哈密地区地表水资源现状分析[J].水文,2007,27(4):91-93.

[5]姚永慧,汪小钦,周成虎,等.新疆玛纳斯湖近50年来的变迁[J].水科学进展,2007,18(1):17-23.