台儿庄区25年土地利用/覆盖变化研究

2010-06-21王大鹏杨艳超

王大鹏,杨艳超

(枣庄学院旅游与资源环境系,山东枣庄 277160)

土地是人们赖以生存和发展的基础[1],随着社会的进步,生产的不断扩大,土地利用的种类不断增多,土地利用也发生着巨大的变化。土地利用/土地覆被变化(LandUse/Land CoverChange,LUCC)是当前国际上十分关注的研究领域,被“国际地圈生物圈计划”(IGBP)和“全球环境变化人文计划”(IHDP)共同设定为核心项目[2-3],这足以说明其在全球或局部环境变化和可持续发展中所占有的重要地位。目前土地利用与土地覆被变化(LUCC)是全球变化研究的热点和前沿问题,全球变化研究的重要内容之一就是区域土地利用变化研究[4]。开展土地利用格局变化与预测研究,了解其成因与机制,是了解人类社会与自然环境相互关系的重要途径。在过去的十几年中,国内外许多学者从不同角度对土地利用与土地覆被变化进行了大量研究[5]。利用遥感与GIS技术作为数据源和技术支持,从区域角度分析区域不同时段土地利用与土地覆被变化是其中重要的研究方向。遥感技术以其快速、准确、及时、周期性短等优点在大中尺度的土地利用/覆盖变化监测中具有明显的优势[6]。以台儿庄区为例,在遥感影像解译基础上,进行空间叠加分析,建立土地利用数据库,并结合统计分析,揭示台儿庄区25 a间土地利用动态变化特征。为了可持续地利用土地,必须注意加强耕地保护力度,合理控制建设用地规模,科学开展城市用地规划。

1 研究区概况

台儿庄区为枣庄市辖区,位于山东省的最南部,地处鲁苏交界,素有“山东南大门”之称,江苏北屏障,东连沂蒙山,西濒微山湖,南邻交通枢纽徐州,北接孔孟之乡曲阜,战略位置重要,历来为兵家必争之地。全区总面积约536.5 km2,辖5镇1街,211个行政村(居),总人口30万人。台儿庄是震惊中外的台儿庄大战发生地,京杭大运河改道流经台儿庄,“黄金水道”杭运河横贯全境42 km,常年通航2 000 t级船舶,水上运输直达扬州、南京、上海、杭州等地区。

根据遥感图像自身的特点和研究区域的实际情况,将台儿庄区土地利用/覆盖类类划分为旱田、稻田、居住用地(包括商业服务区、公用设施、公共建筑、住宅等)、道路、河流、堤坝、水库、林地以及其它用地9种。

2 数据源与技术路线

2.1 数据源

本文采用台儿庄地区 1979年的 MSS影像和2004年的TM影像作为主要数据源。1979年的影像具有4个波段,分辨率为60 m;2004年的影像具有6个波段、分辨率为30 m。研究区域内没有云层覆盖,图像质量良好,能够满足研究需要。

2.2 变化监测方法

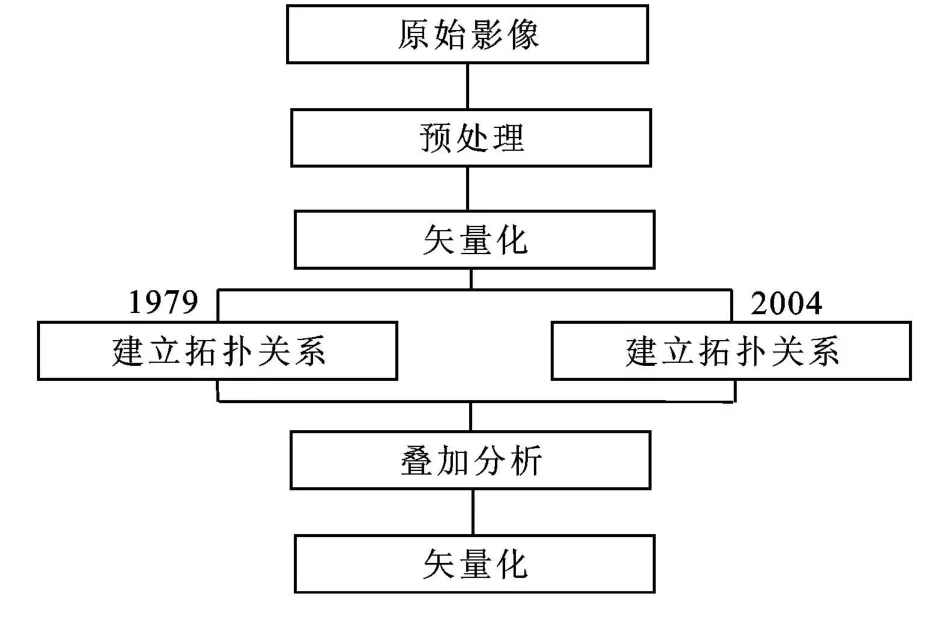

目前基于遥感的土地利用/土地覆盖变化的信息提取方法主要有分类结果比较法和地物光谱比较两大类方法[7]。但由于卫星成像时受太阳高度角、卫星倾角等条件的不同,使得对于同一地物获取到的不同时相的遥感影像的灰度值存在较大的差别,因而鉴于本项实验的现有数据和资料,采用地物光谱直接比较的方法可行性不大,而分类后比较的方法则相对来说比较成熟[8]。因此,采用先进行常规分类后进行比较的方法来进行土地利用/土地覆盖的变化测量。研究流程和技术路线如图1。

3 数据处理

3.1 数据预处理

以1∶5万地形图为参考,在两期图像上分别选取一定数目的控制点,对影像进行几何精校正。为了突出图像中的有用信息,分别对两期影像做了辐射增强、亮度匹配等增强处理,增强图像的清晰度,提高遥感图像的解译性,还使两个时期的影像同名地物具有大致相同的亮度特征,有利于建立统一的解译标志。

图1 技术路线流程图

3.2 土地利用/土地覆盖信息提取

虽然两期图像的分辨率不同,但是提取土地利用/覆盖信息是在同一比例尺下并保证1979年最小图斑不丢失的原则下进行,获取的数据具有可比性,能够满足研究需要。

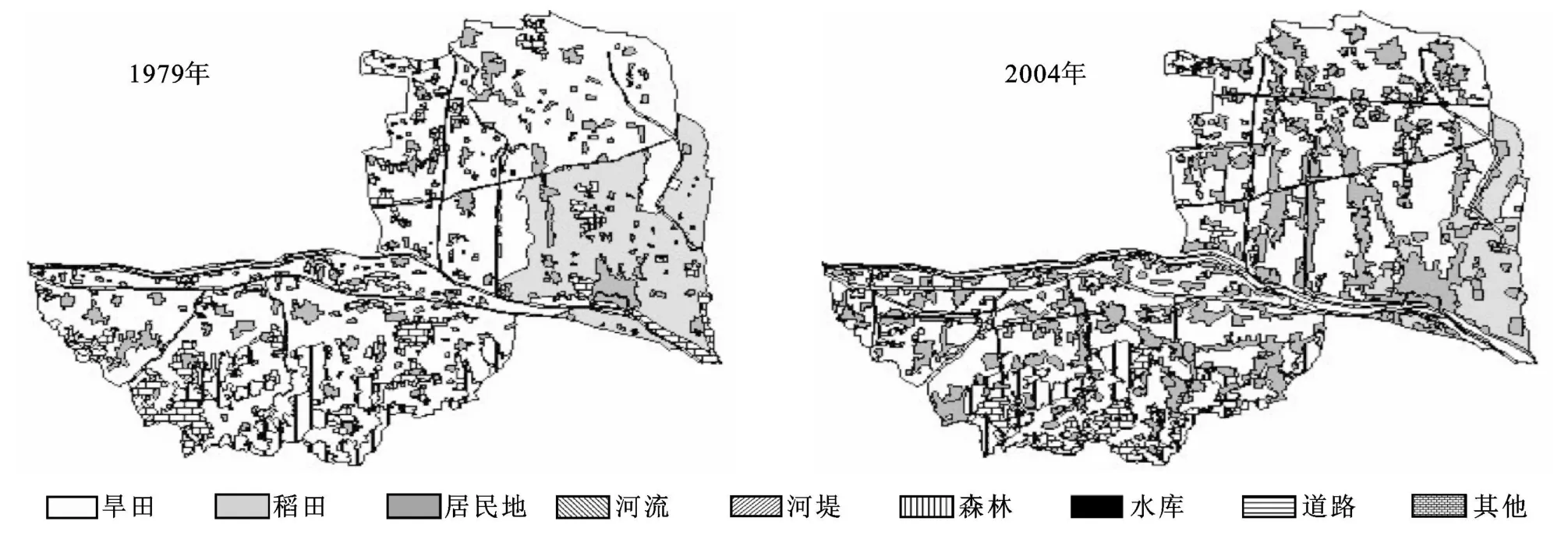

图2 1979年和2004年土地利用/覆盖信息

在标准假彩色合成图像中,旱田和林地表现为鲜红色;稻田由于土壤含水量大,表现为暗红色,主要分布在研究区域市区附近的区域;居民地和道路表现为白色,其中狭长形状的为道路;河流表现为深蓝色或黑色条带状地物;居民地表现为青色,内部纹理较杂乱,与河流平行的白色为堤坝;影像中有两个蓝色的小区域是水库。根据以上解译标志通过屏幕矢量化的方法分别提取两个时期的土地利用边界,然后建立拓扑关系,并给每个图斑赋予相应的土地利用/覆盖类型属性,提取结果如图2。

3.3 土地利用/覆盖变化分析

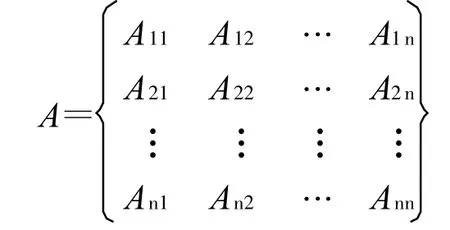

转移矩阵可以有效地表达两个时期的不同类型之间的相互转换关系[9]。

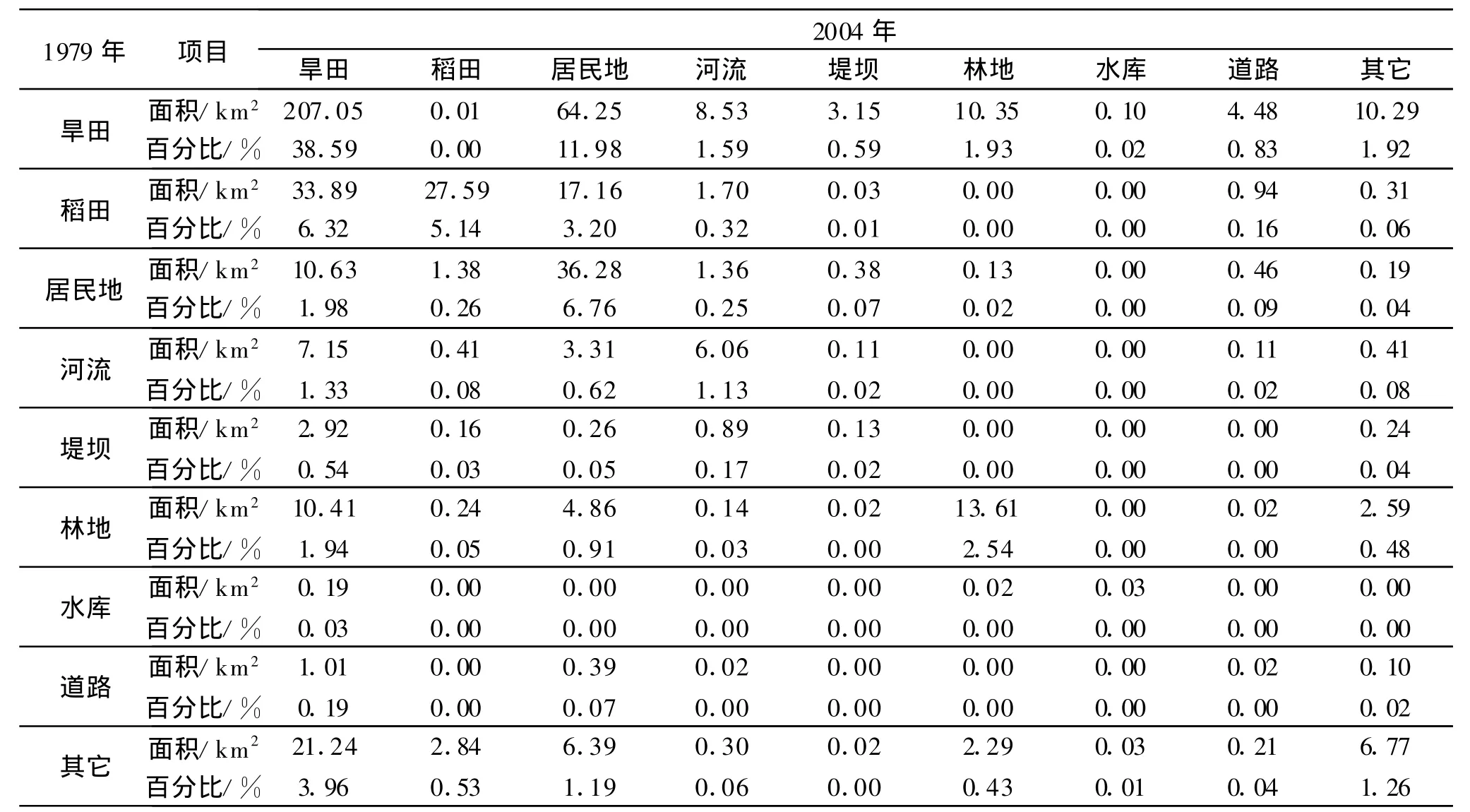

式中:Aij——k时期土地利用/覆盖类型i转变为k+1时期的土地利用/覆盖类型j的面积。通过空间叠加分析,得到1979-2004年台儿庄区土地利用变化转移矩阵,如表1。

由表1可知:自1979-2004年25 a间台儿庄区的土地利用/覆盖状况发生了巨大变化,主要表现为:居民地面积变化最大,增加了64.93 km2,比1979年扩大了一倍多,其中旱田、稻田的贡献率最大;道路的变化率最大,占地面积由1979年的1.54 km2增加至6.24 km2,增加了3倍多;稻田面积减少了48.69 km2,剩余面积仅为1979年的40.34%,其中旱田和居民地的贡献率最大;林地减少了5.51 km2,占1979年面积的17.27%,主要流向旱田和居民地,由于人工绿化等原因,亦有旱田转换为林地;旱田面积变化不大,但与居民地、稻田、林地、道路等地类之间的相互转换较多。

表1 1979-2004年台儿庄地区土地利用面积变化表 km2

4 结论

本文在解译遥感影像的基础上探讨了自1979-2004年25 a间台儿庄区的土地利用/覆盖变化情况,研究发现在研究时段内,由于社会的发展,各种行业的规模不断变化,土地利用情况发生着巨大、复杂的变化。

(1)由于人口的增长和城市化水平的提高,在20世纪80年代初期城区向东扩展,90年代以后城区向西扩张及各村镇面积扩张,造成了居民地面积变化最大,25 a间扩大了一倍多,其主要来源就是农田。

(2)由于经济社会的发展,交通水平不断提高,京福高速、206国道等高等级的公路不断增加,造成道路的变化率最大,占地面积由1979年的1.54 km2增加至6.24 km2,增加了3倍多。

(3)由于居民地占用和运河供水的减少,稻田面积减少了 48.69 km2,剩余面积仅为1979年的40.34%,主要转换为旱田和居民地。

(4)旱田面积变化不大,但与居民地、稻田、林地、道路等地类之间的相互转换较多。水体和堤坝等水工建筑变化不大,林地有所减少,主要流向旱田和居民地。

受研究资料和时间的限制,文中对土地利用变化驱动力的讨论只是进行了定性讨论,缺乏社会经济数据之间定量性的相关分析,由此可能带来结论的不确定性,在此方面还需进一步研究。

[1]顾朝林.北京土地利用/覆盖变化机制研究[J].自然资源学报,1999,14(4):307-312.

[2]TunerⅡB L.Two types of global environmental change:Definitional and spatial issues in their human dimensions[J].Global Environmental Change,1990,1(1):14-22.

[3]Meyer W B,TunerⅡB L.Change Use and Land Cover:A Global Perspective[M].London:Cambridge University Press,1994.

[4]李秀彬.全球环境变化研究的核心领域:土地利用/土地覆盖变化的国际研究动向[J].地理学报,1996,5(5):553-558.

[5]沈非,苏玉燕.近 16年芜湖市土地利用变化分析[J].安徽师范大学学报,2008,31(1):70-74.

[6]刘树安,吕帅.地图文本注记问题的遗传算法求解[J].控制工程,2007,14(2):129-131.

[7]孙家柄,舒宁,关泽群.遥感原理、方法与应用[M].北京:测绘出版社,1997.

[8]林乐胜,周兴东.基于RS的徐州市土地利用/覆盖动态变化分析[C]//江苏省测绘学会2007年会,2007:171-174.

[9]胡光印,董治宝,王文丽,等.近30 a玛曲县土地利用/覆盖变化监测[J].中国沙漠,2009,29(3):457-462.